認真做自己的瑞士共產主義老爺子

我還能活多久?為什麼還要活著?隨著一天天老去,有關人生的終極問題變得尖銳了起來。在我們的《瑞士老人:人生值得,好好老去》系列中,我們向您介紹一些步入晚年也依然讓每一天都活得精彩的老人,講述他們的人生故事。您現在閱讀的是第二篇。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

时事通讯:瑞士媒体里的中国

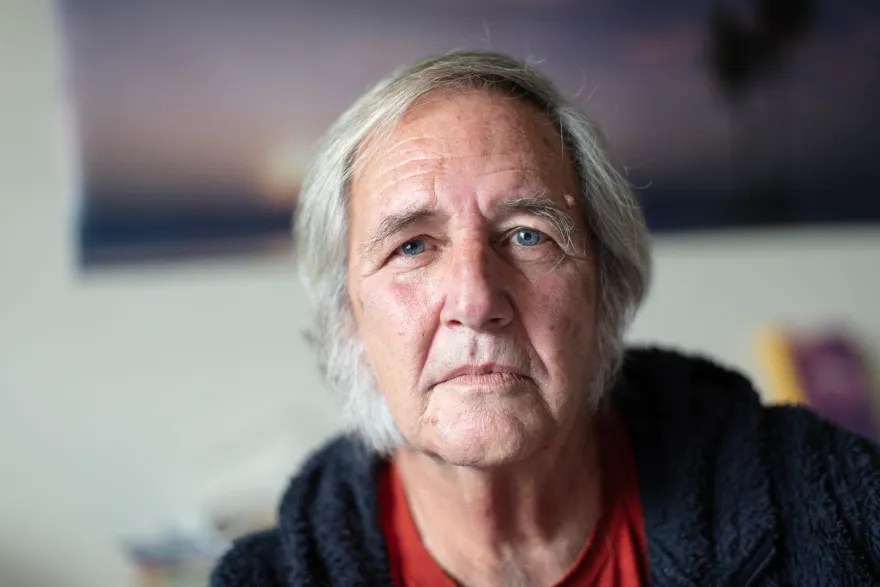

瑞士巴塞爾人迪特爾·鮑姆利(Dieter Bäumli)曾參加過1968年的瑞士青年政治風潮;週遊過世界;結了婚,並陪伴兩個孩子長大。他也曾蹲過監獄,但與許多同道中人不同的是,他至今仍堅持著自己的信念,以及對生活的態度。

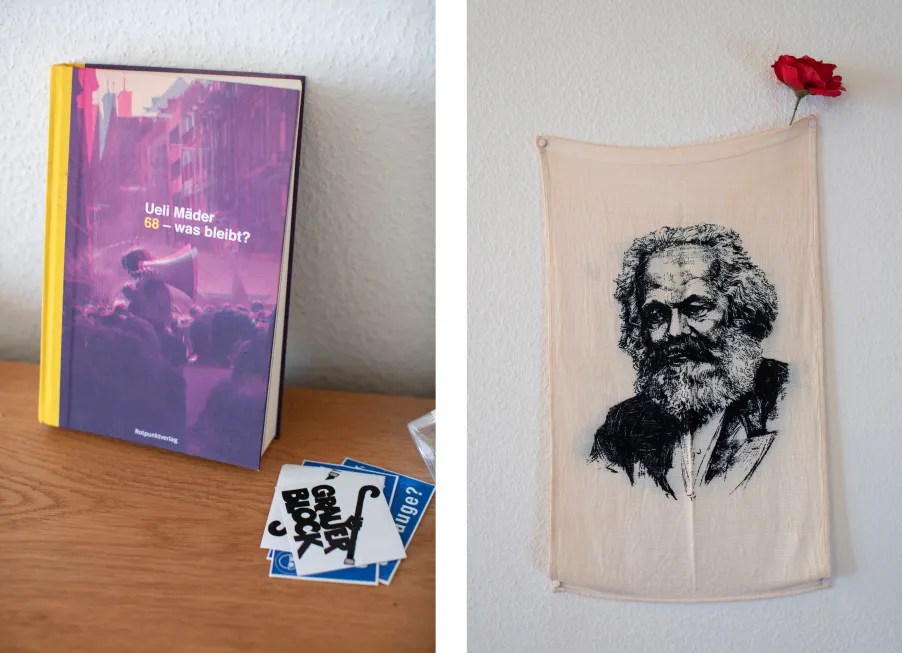

迪特爾坐在自己家小客廳的沙發上,房間的色調基本上以紅色和黑色為主,牆上掛著各種肖像:列寧、胡志明、安吉拉·戴維斯,還有一幅印在布料上的卡爾·馬克思的頭像。

茶几上放著一本阿爾巴尼亞政治學家萊亞·伊皮(Lea Ypi)的書。鮑姆利拿起來說:「我喜歡閱讀。只要有一個字母,我都不會放過。無論是文學作品、說明書還是新聞,我都要讀一讀。」

鮑姆利1951年出生於巴塞爾。如今,他住在這個城市的克利貝克(Klybeck)社區,一間一房一廳的公寓裡。他說:「我從未在巴塞爾以外的城市居住過,」他略帶自豪地說,迪特爾出生在一個「下層中產階級」家庭。他是三個兄弟姊妹中最小的一個,上面有一個哥哥和一個姊姊。

「我有一個對政治特別感興趣的父親,但我們家沒有一個人願意聽他講政治,」貝利笑著說,「有了我以後,他終於找到了聽眾。」

«我仍然認為我信仰的主義是正確的;我相信不公正可以被制止;相信每個人都有能過美好的生活,就這麼簡單»

鮑姆利(Dieter Bäumli)

也是父親喚起了迪特爾對社會問題的興趣。從那時起,左翼政治的概念就在他心裡生了根。

1967年,他在Pfadi童子軍(瑞士的青少年組織)活動中心組織了一個關於當時美國底特律黑人起義的展覽。 「那是我的第一次政治行動,」他說,「我想讓人們了解那裡是怎麼回事,發生了什麼不公正的事情。」發現不公平和找到背後的原因,是他從小就感興趣的事。

可樂價格與世界革命

按他的說法,他小時候在學校的學習生活很順利,但他早期對政治和政治組織的濃厚興趣,在他做貨運學徒期間產生了影響。

「當時,我經常參加政治活動,這令我不太受師傅喜歡-所以我是那屆唯一一個未能留下來的學徒」。

迪特爾說,他的學徒生同學對他的政治想法和鼓動也不以為然:「他們都希望自動售貨機上的可樂從1瑞郎(約合8元人民幣)降到0.5瑞郎,但他們對這後面的世界革命卻絲毫不感興趣。」

後來,迪特爾在接近共產主義思想的POCH黨(Progressive Organisation Schweiz/瑞士進步組織)找到了工作,該黨成立於1968年那場青年運動之後。他在該黨擔任了一年半左右的秘書。「那是我一生中唯一一次百分之百投入政治活動,而且還是有償的。」

他那時每月賺500瑞郎。他說:「對那時候來說,已經足夠了。」後來,他又回到了他所學的貨運業。但他一直是進步黨的活躍成員,直到1991年該黨解散。

囹圄中的黨性鍛煉

從那時起,迪特爾就開始從事各種政治活動。他說,生態一直是他特別關注的問題。 「1971年,我第一次坐在了一棵樹上。當時,市政計劃在巴塞爾護城河那裡修建一條公路。這條路到現在還沒有建成,但那棵樹還在!」

迪特爾也曾活躍於庇護和難民政策領域,擁有房屋和森林;曾參與反對核電廠和戰爭的活動。

上世紀七十年代初,迪特爾曾因拒服兵役而被送進監獄-服刑六個月,還因為說了一句不尊重法官的話而被加刑一個月。

迪特爾笑著說:「那時候,拒服兵役是很大的事,所以我們被集中到奧爾滕的還押中心,官方想以此來讓我們接受教訓。」

但結果適得其反:「我們都是些志同道合的人,所以我們用了六個月的時間來進行黨性鍛煉!」

騎自行車遊歷黑海

迪特爾的另一個愛好是旅行。他與妻子克里斯蒂娜·斯圖特(Christine Studer)一起幾乎走遍了全世界。在長達六年的時間裡,他們沒有固定住處,常常幾個月都在路上,偶爾住在朋友家住幾天,然後再啟程出發。

在迪特爾臥室的牆上掛著一幅巨大的世界地圖,地圖上鋪滿了細小的彩色國旗,代表他所去過的地方。

「一開始我們先是背著背包,搭乘公共交通工具旅行。後來,在我退休後,我們騎著自行車旅行。有一次我們從瑞士騎到了芬蘭,還有一次騎到了黑海。」

1970年代中期,迪特爾在工作中遇到了他未來的妻子克里斯蒂娜。 「他回憶說:」前三個月的時間,我們說話時一直互相使用尊稱(在瑞士,不熟的人使用尊稱)。 」

除了對旅行的共同愛好,他們還一起參加示威遊行,有著共同的觀點和理想。他們於1981年結婚,兩個兒子分別在一年和兩年後出生。

隨著孩子的出生,他們除了政治和旅行之外,又有了第三件人生大事:「教育孩子成了我的生活重心!作為一個對政治感興趣的人,當時我們就自問,我們要把一個什麼樣的世界留給孩子;我們怎樣才能把他們培養成合格的人。」

災難和自然

18年的時間,夫妻倆一直堅持平攤家事、照顧孩子和工作。迪特爾說,這對他們非常重要。

孩子們長大後,他們就帶著孩子參加示威和集會。迪特爾自豪地表示,就算現在,他的兒子們仍關注「重要的活動」。

他從不擔心孩子們會在政治上站在他的對立面。「這是有方法的,我要注意,我說的話必須有理有據。」

他的兒子們對於父親今天仍然積極參與政治活動表示支持。「對他們來說,最重要的是我過得好。」

大約十年前,克里斯蒂娜因病去世了。當時她59歲。談到妻子時,一直很健談的迪特爾變得有些安靜了,他的反應不再那麼快和肯定。

談到妻子去世時他的感受,他說:「那是一種介於災難和自然之間的感覺: 這也是生活的一部分。當時,迪特爾搬進了這所巴塞爾城裡的公寓,並一直住到現在。

公寓入口處掛著克里斯蒂娜的照片。「我們就像一對連理枝,迪特爾看著妻子的照片說:「在我的生命中,不再會沒有人能夠代替她的位置,沒有人能夠與她相比。」

但是,迪特爾卻沒有因為妻子的離世而感到孤獨-恰恰相反。

當鹿角亮起時,你可以來喝杯啤酒

在社區漫步時,他談起了他的鄰居和朋友,展示了他以前活躍的地方和「發生過些什麼」的地方;以及他和朋友們夏日里經營的酒吧,這裡也成了一個鄰裡聚會的地方。

後來,在他住的居民樓的花園裡,迪特爾談到了對面房子裡的人,他們都是他的朋友。

「夏天的時候,他們會在外面掛上一個非常俗氣的、裝了電池的鹿角。當鹿角亮起來的時候,就意味著你可以進來喝杯啤酒。」

當然,除了啤酒,大家還會會談政治,這又讓他的生活充滿了動力。他目前活躍於「灰色大樓」活動,這是一個由大約60名年齡在50-70歲之間的人組成的團體。

迪特爾是這個團體創始成員之一:「2018年底的巴塞爾無納粹大遊行是我們成立這個組織的初衷,當時約有60多名18-30歲的年輕人因在巴塞爾市中心抵制新納粹集會而被捕,」他說。

「當時,我們這些老年人召集了60名也參加了這場示威活動的人,跑到警察局說:『我們也參加了這次示威活動。你們為什麼不把我們也抓起來,也起訴我們吧!』」

警方對這群人不予理睬,沒人被逮捕或被起訴。迪特爾笑著說:「國家想用強硬的手段教育那些在政治上表現活躍的青年,這根本行不通了,相反,這反倒暴露了自己的弱點。」

每隔兩到三週,灰色大樓組織就會召開一次全體會議,該小組下設不同的分組和行動支隊,各自有自己的開會週期。

「目前,我主要是參與和堅持。即使我不再有很大的飛躍,但當真有事發生的時候,我也要在,」他說,何況灰色大樓團體中的人都是他的好朋友。

然而,他政治生涯中的那些早期夥伴卻一個都不在裡面,有些人已經離開了人世,大多數人要么已經成為其他黨派的議員;要么已經完全放棄了政治。

那麼,是什麼原因讓他沒有放棄,至今仍會走上街頭參加政治遊行? “我仍然認為我信仰的主義是正確的;我相信不公正可以被制止;相信每個人都有能過上美好的生活,就這麼簡單,”迪特爾說:「這帶給了我很多樂趣,現在依然如此。」

然後他站起來,拿起一枚紀念章,上面寫著美國無政府主義者艾瑪·戈德曼(Emma Goldman)的一句話:「如果不能讓我起舞,那就不是我想要的革命。」

迪特爾說:「我從來不是那種死氣沉沉的人。我是在這句帶有嬉皮士、享樂主義者和頹廢派風格的話盛行的時候,開始對政治感興趣的。儘管我選擇了一條與眾不同的、比較激進的政治道路,但這種生活態度,幾十年來,一直保持了下來-儘管有時看起來毫無希望。」

(編輯:Marc Leutenegger,編譯自德文:楊煦冬/gj,繁體校對:盧品妤)

相关内容

通訊訂閱

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。