应对气候变化:绿色氢能备受追捧

为应对气候变化挑战,世界各国领导人正面临与日俱增的压力,绿色氢能作为解决方案的重要组成部分,正在获得越来越多的关注。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

这种零碳排放的清洁能源未来有望满足高达25%的全球电力需求,这使其成为格拉斯哥举行的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议(COP26)上的一个重要辩论话题。人们普遍认为此次会议承载着人类遏制全球气候变暖的最后希望。

总部位于日内瓦的绿色氢能组织(GH2)的首席执行官Jonas Moberg表示:“三分之二的温室气体排放源于化石燃料的使用,这必须马上停止,并在绝大多数应用场景中淘汰化石燃料。电池具有很好的替代效果,但除了电池,绿色氢能也必不可少。”该组织于今年9月份开始运作,其使命是加速这种清洁燃料的全球应用。

如今,绿色氢能只满足了不到1%的全球能源需求。然而,全球能源格局正在迅速转变,世界各国都面临着减少温室气体排放和远离化石燃料的压力。尽管瑞士人民不久前投票否决了二氧化碳税法,导致这项旨在引导该国实现绿色发展的立法无疾而终,但瑞士一直在探索和倡导使用不污染空气和水的清洁能源解决方案,是这个领域的先驱国家。

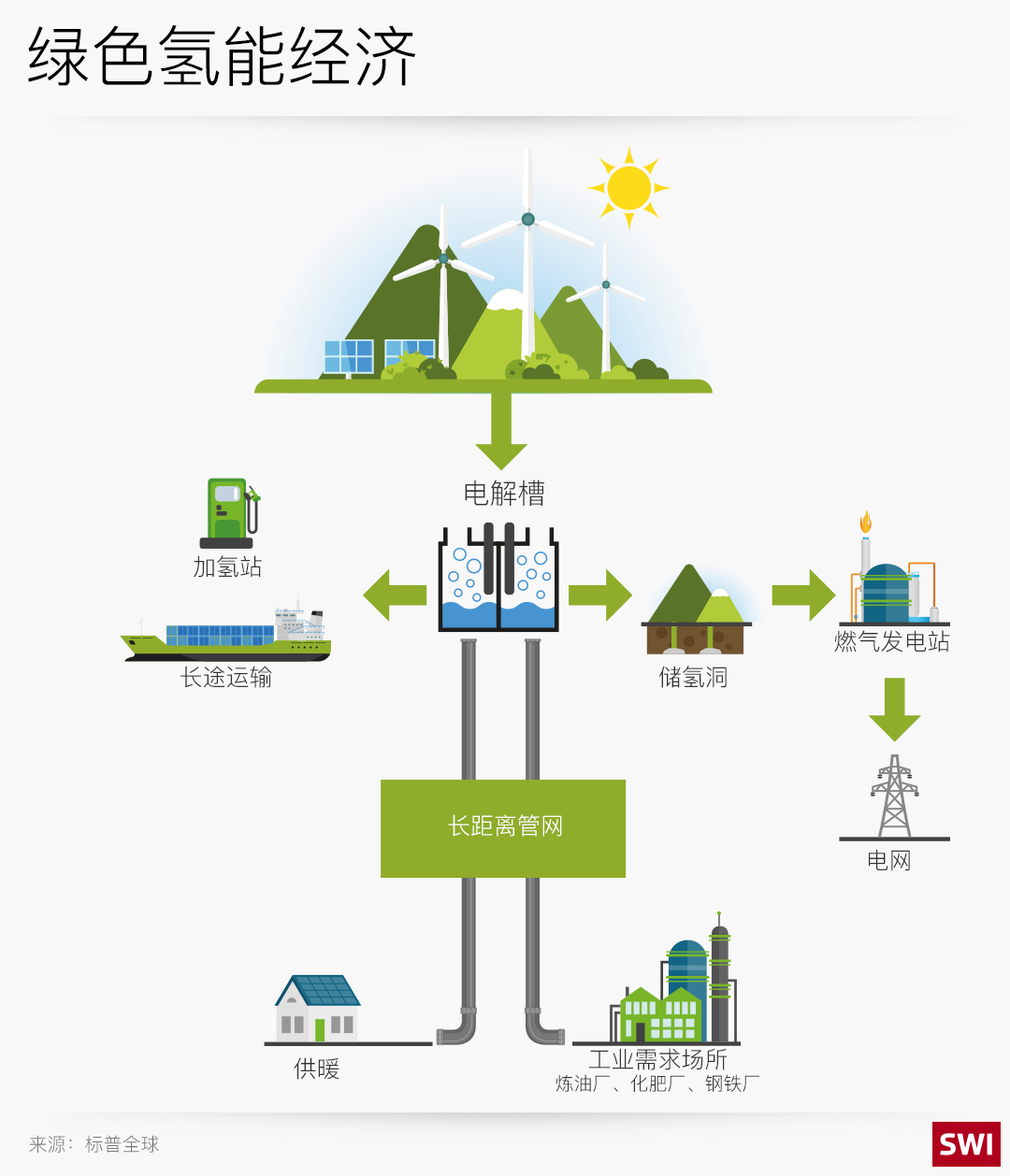

绿色氢能的支持者指出,这种能源比化石燃料更清洁,可以用来储存富余的风能和太阳能。绿色氢能可以在众多场景中作为石油和天然气替代品,这吸引了各国政府、清洁能源倡导团体以及公司的关注。澳大利亚和法国计划在2030年前推出大型氢能发电厂。瑞士正在开拓其在移动出行领域的应用。

Moberg指出,绿色氢能之所以很有吸引力,是因为它能以气候中立的方式进行制备。到目前为止,有不少行业依然难以摆脱对污染性燃料的依赖,如水泥和钢铁等行业、重型运输和化工品行业,这些行业的二氧化碳排放量占全球总量的三分之一以上,而绿色氢能可用来帮助这些行业实现脱碳。绿色氢能未来有望成为道路运输和航运的燃料来源。此外,它还可用于风能、太阳能等可再生能源的长期存储,满足电力供应需求。

- 作为燃料电池电动车加氢站的燃料

- 在炼油厂中用于化石燃料脱硫

- 作为钢铁和半导体产业中的工业气体

- 转化为电力和甲烷为家庭供电

- 用于生产甲醇、氨等绿色化学品。

然而,批评者质疑使用一种可再生能源来生产另一种能源的经济性和气候效益。他们认为,尽可能直接使用可再生能源发电的效率更高。一个核心问题在于,氢气比化石燃料更难储存。

绿色、灰色还是蓝色?

氢是一种无色气体,是宇宙中含量最丰富的元素。它通常存在于水(H20)等化合物中。像电一样,氢是一种能量载体,允许以可直接使用的形式运输能量。氢气可以从其他化合物分子中分离产生,来源包括水(电解)、化石燃料和生物质,并通过管道、卡车或船舶进行储存、液化和运输。

氢气的生产方式决定了它的环保程度。这催生了一种非正式的颜色代码体系,用于对能源行业中不同类型的氢气进行分类。主要品种包括灰色氢气、蓝色氢气和绿色氢气,但这些都是比较宽泛的定义。

世界90%以上的氢气来自化石资源,例如石油、天然气和煤炭。所谓的灰色氢气,即指制造过程产生对气候有害的排放。

蓝色氢气也源于天然气,但是在此过程中产生的二氧化碳被捕获及永久储存。

至于绿色氢气,它是由可再生能源生产的。只有这种形式的氢气可以在能源转型中发挥核心作用。

人们认为灰色和蓝色氢气具有污染性,因为它们源于煤炭、天然气或石油,生产过程涉及碳排放。只有满足碳中和条件的氢气才能称为绿色氢气,比如使用风能和太阳能等可再生资源产生的电力制备氢气。一些人认为,核能电解产生的氢气也属于绿色氢气,因为碳排放量极低。

GH2和其他可再生能源支持者的一项重点工作是确保政府在制定能源政策时,相比其他形式的化石燃料以及通过化石燃料制备的氢气,绿色氢气能够占据主导地位。GH2对油气行业推广灰色氢气的行动表示怀疑,灰色氢气有时被“伪装”成蓝色氢气。

Moberg表示:“标准和定义的制定非常重要,比如我们所说的绿色氢气到底是什么意思,如何确保交通运输绿色环保?是否全过程遵循最高的绿色标准?我们希望在这个领域取得快速进展。关键要确保这些标准和定义不会使通过化石燃料制备的氢气相比净零排放解决方案更具竞争力。”

尽管GH2由澳大利亚矿业亿万富豪安德鲁·弗雷斯特(Andrew Forrest)创立,并由澳大利亚前首相马尔科姆·特恩布尔(Malcolm Turnbull)担任主席,但Moberg表示,鉴于瑞士拥有众多高知名度、高影响力的国际组织和行业参与者,该国显然是GH2推动绿色氢能发展的重要根据地。GH2希望将这一主题列入世界经济论坛(将在达沃斯再次举行)以及世界可持续发展工商理事会(World Business Council for Sustainable Development)的议程中。

瑞士拥抱氢能

国际能源署(IEA)估计,到2040年,全球能源需求将增加多达30%,如果依赖煤炭和石油的经济体不转而使用清洁能源和可再生能源,那么气候变化只会愈演愈烈。许多专家认为,必须将绿色氢能加入能源组合,以确保地球温度的上升不会超过2015年《巴黎协定》中设定的1.5℃目标。《巴黎协定》是一项旨在缓解气候变化的全球公约。

瑞士氢能协会主席Andreas Züttel说:“氢气是储存可再生能源的重要手段。我们可以使用清洁能源生产氢气,然后直接使用氢气,或者用大气中的二氧化碳生产合成燃料。这就是为什么人们对氢气的兴趣如此浓厚。未来各行各业都离不开氢能。”该协会将于今年举行成立20周年庆祝活动。

Züttel表示,绿色氢气不仅可以用于储存风能和太阳能等周期性能源,提高供电系统的灵活度,而且还具有优于电池和氨的重要优势。他指出,作为能量载体的氢气可通过储量丰富的水进行生产,并且具有很高的能量密度。因此与电池相比,储存等量能源所消耗的资源更少。氢气作为燃料也可以安全地储存,这与氨不同,氨有剧毒且处理困难。

在《巴黎协定》下,各国承诺到2050年实现碳中和,欧洲绿色协议(European Green Deal)为欧盟履行这项承诺提供了路线图。协议肯定了氢气作为一种重要能源载体所具有的变革潜力。氢能也是瑞士能源战略的重要组成部分,虽然这个阿尔卑斯山国家没有机会成为绿色氢气生产的全球领导者,但瑞士是一个关键的创新中心。

瑞士目前在交通行业内大力发展绿色氢能生态系统,旨在实现2050年碳中和目标。根据相关实施战略,到2025年瑞士计划投运约1600辆现代(Hyundai)公司生产的氢动力重卡。这家韩国公司表示,以每年8万公里的里程计算,这将使每辆卡车每年减少70至75公吨的二氧化碳排放。

瑞士氢能协会汇集了众多致力于发展氢能技术的企业和科学家,其中包括像Aquon这样的初创企业。该公司研发了第一艘太阳能和绿色氢动力双体船。协会还诚邀瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的专家出谋划策。总部位于瑞士的跨国公司,包括全球集装箱货运巨头地中海航运公司(Mediterranean Shipping Company)和大宗商品贸易公司托克(Trafigura),也在投资于绿色氢能解决方案,并探索其作为船用燃料的可行性。

亟待克服的挑战

尽管对绿色氢能的支持声浪日益高涨,但仍有许多挑战需要克服。氢能大规模生产的经济性和技术可行性依然较低。

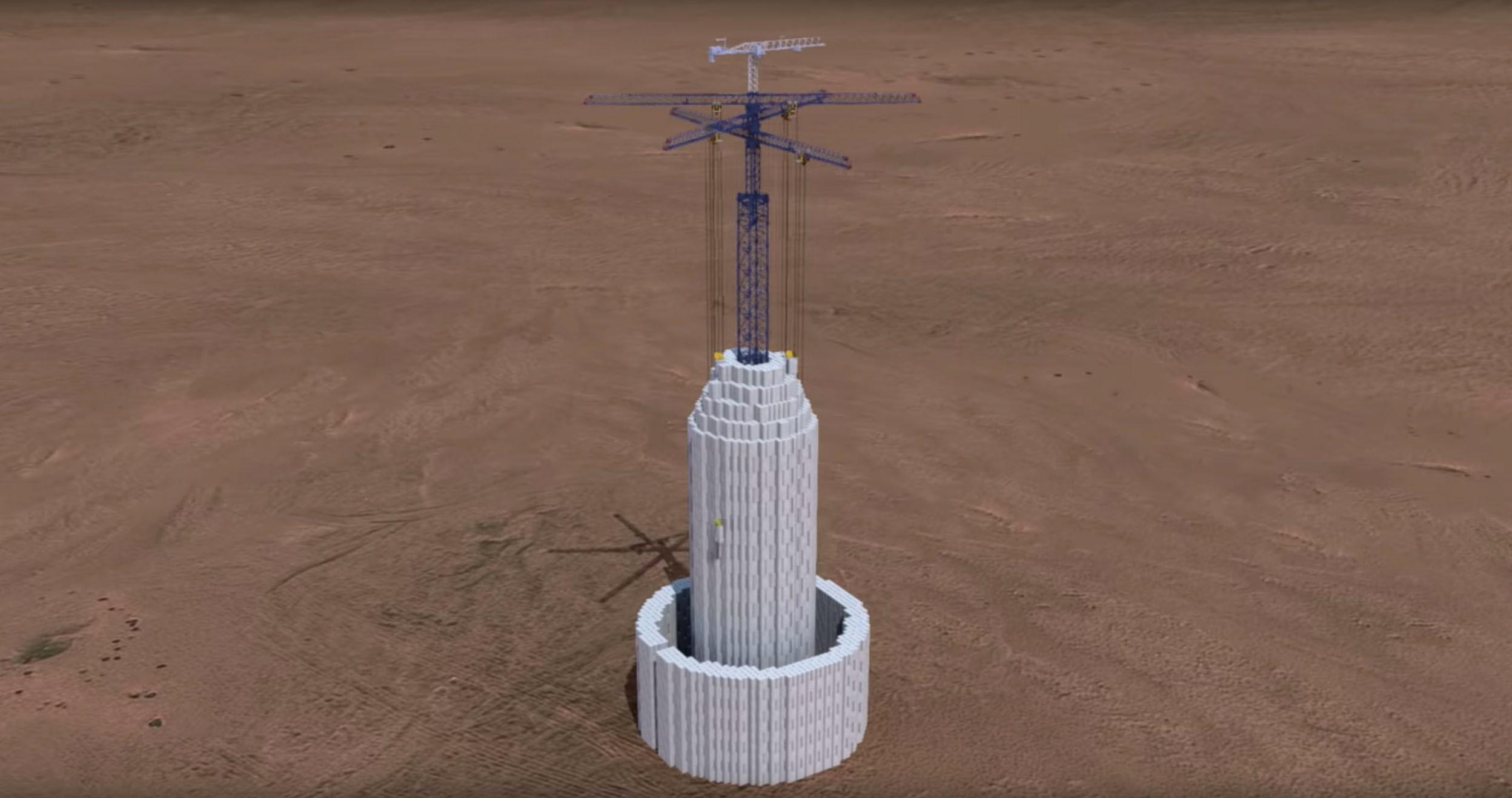

Züttel表示,大规模氢气制备技术仍处于起步阶段,但已经取得了一些进展。直到五年前,单体电解槽的功率还无法超过4兆瓦,如今已经提高到5兆瓦,并且部分工厂通过串联电解槽,可将制备功率提升至20兆瓦。Alpiq公司、EW Höfe公司和瑞士SOCAR能源公司计划在瑞士中部的施维茨州(Schwyz)建造一个容量达10兆瓦的电解厂。但这仍然远低于火力发电站的装机容量,后者功率可达1000兆瓦以上。

另一个挑战在于成本。Züttel指出,目前单位能量氢气的生产成本是化石燃料的两到五倍。在瑞士,1千兆瓦电解氢的生产成本约为15亿瑞郎,所占空间相当于50座200平方米以上的建筑。

国际能源署估计,目前全球制备的专用氢气中只有不到0.1%是绿色氢气,但Moberg相信,到2050年,绿色氢气的制备规模将会扩大,届时将满足全球25%的能源需求。他表示,这将需要政府、行业领袖和国际组织共同努力,建立并完善全球市场和基础设施。

彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)估计,到2050年,为使氢能满足全球24%的能源需求,各国需要投资约11万亿美元用于建设氢气的生产、储存和运输基础设施。该机构在2020年3月的一份报告中指出,除此之外,政府将需要在2030年前提供约1500亿美元的补贴,同时出台更多的支持性政策,以提振全社会对绿色氢能的需求,压降生产成本,使绿色氢能更具有竞争力。

Züttel表示,利用光伏[太阳能]制备氢气来满足瑞士25%的能源需求,将需要1000亿瑞郎左右的投资。他还指出,仅仅是建造管道将氢气从发电站输送到使用氢气的家庭、办公室和工厂,就是一项长期的大规模基建行动,类似于建立一个全国性的电网或电气化铁路网。

Züttel表示:“这与当前的经济行为格格不入。眼下,我们希望能够在几年内获得投资回报,而不是在50到70年后才能获取收益。可持续能源体系的投资回报周期较长,假以时日,人们才会认识到一项新技术的优势。我们的子孙后代会感谢我们今天付出的努力。”

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。