那时候的中国已不复存在

那时候我对中国的汉字很着迷,也不晓得为什么。我很想弄明白它们是怎么读的,想知道这样的文字是怎么回事。于是高中毕业后,我鼓足勇气,到巴塞尔Bohuslav Zborek那儿报名上了第一节汉语课。本以为只要上几节课之后,就完全可以自学了,因为高中毕业后决定要去纽约呆上一年再回来读大学。然而我很快就意识到,自学是不可能的,便在纽约找到一位台湾老师继续学习。一年之后我返回瑞士,了解到有汉学这个专业,就在苏黎世大学注册了。

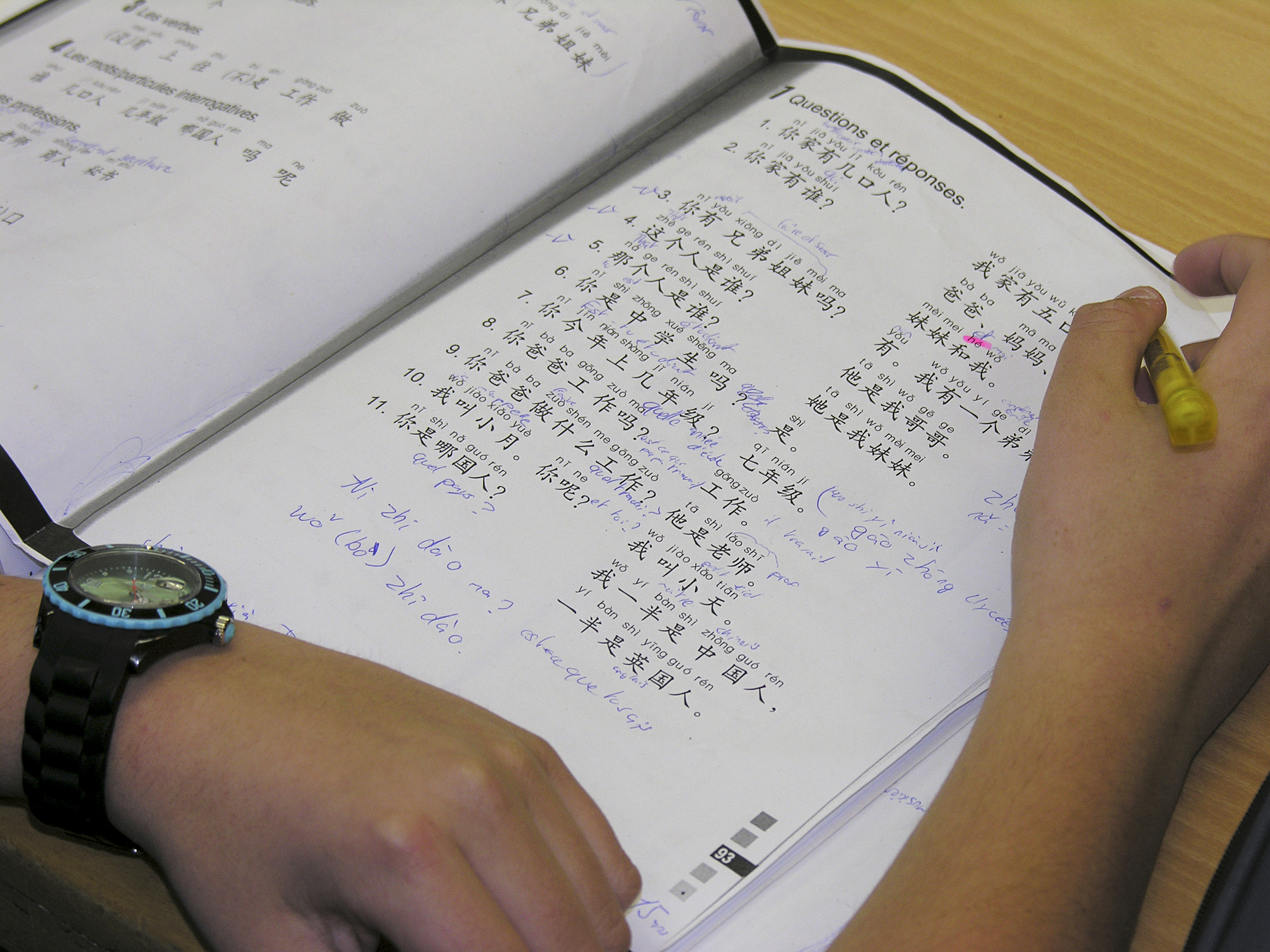

当时苏黎世大学的语言课每周只有五节。尽管我很刻苦地学习词汇,尤其是汉字的繁体字和简体字,还是很快就有了挫败感:如此下去,想学会这门语言,恐怕是遥遥无期啊。

我咨询了高年级的学长之后,提前一年申请了去中国学习语言的奖学金。大学虽然没有强制规定要去中国留学,但实际上这是读汉学专业不可或缺的部分。那时候北京是很多同学都向往的地方,我也如愿以偿。

去北京有利也有弊,对于学习语言自然是有利的。不久我就喜欢上了这个城市,连同它的种种矛盾。如今的北京已然发生了根本性的变化,但它还是那么的亲切,一种中国其它城市不曾给与我的亲切。

拿到了中国授予的奖学金,包括每月180元生活费、12平米大的双人间宿舍和学费,我于1984年9月坐上满载留学生的飞机,毫无准备地来到了北京。我打算就像海绵一样先汲取一切,接受一切,不喜欢的话我就提前离开──我心里明白,这确实是一种优越条件。经过机场到学校那条狭窄而幽暗的乡路,终于来到了北京语言学院(如今改名为北京语言大学),随即分配了宿舍。第一天晚上我和另外一位瑞士女生睡在一楼的一个小房间,外面围着防盗窗,里面每人一张床,一个柜子,一张桌子和一把椅子,还有一个搪瓷脸盆儿和热水瓶。我们俩如同被关进了管教所,心里惴惴不安。

后来我们换到了高一点的楼层,慢慢地也适应了,但那种不安的感觉整个留学期间都挥之不去。不过我还是把精力都集中在学习上了,因为什么都不懂。

起初,那些来自五湖四海的留学生很吸引我,以至于几乎忘了,周围等待我们的是一个完全异样的、很陌生的中国人的世界。那个学校不过是一种比较怪异的、由许多留学生和少数中国学生组成的孤立群体。那时候要结交中国人并不容易:“清除精神污染”运动结束之后,大家对于外国人是既极度好奇,又小心谨慎。中国人并不喜欢到我们的学校,因为他们必须带上证件,又要登记注册──而登记处反过来又会通知他们的工作单位。校园里有几个同学跟我们还是有联系的,除了老师和学院里各门各口的门卫师傅之外,最初也就认识这些人。

中国学生也好,留学生也好,那种时刻被监管的感觉让人感到莫名的不安,而且我起初并不知道有监管这回事。尽管阻碍重重,我仍遇见了永远值得珍惜的人,也结识了几位很好的朋友,我们至今还保持联系,对此我非常感恩。

社交方面我是处处露怯。中国朋友对我很宽容,或许只是出于礼貌而不肯说!我们谁也不知道如何应对这样截然不同的周遭。一方面是完全陌生的环境,另一方面是一无所知的社会主义制度,以及我们从一开始就面对的那个笨重的、低效的、不透明的,甚至是荒诞不经的官僚作风。这方面我完全应对不来。很久之后我才意识到,那其实是一种多么大的文化冲击!

我们就在那个封闭的外国群体中安置下来。教我们的老师虽说都是科班出身,但其实他们更适合去教语言文学系的中国学生。他们的教学方法实在太单调了!所以,一有机会我们就去旅游──很多地方是需要通行证;我们相互间发牢骚,指责我们受到的种种约束、指责官僚作风和到处不友好的服务态度,同时我们互相之间交流各种建议, 也逐渐认知着这个充满矛盾的中国当时的那些所谓的“友谊绿洲”是专为我们外国人造作的“净土”(如友谊商店、友谊宾馆),我们愈发赏识这些地方,因为在那里可以单独相处,不受约束,还能时不时地享用一份新鲜的沙拉或是一块美味的奶酪。那些地方的意义在于沟通,经过沟通试着解读当时陌生的周遭。即便如此,待在那些外国人群体里,我从没真正地自在过。

北京的冬天来临的时候,也是许多同学思乡和忧郁的时候。而我自始至终觉得周围的一切都那么让我兴奋,无论是跟同学之间的交流,还是跟一些中国朋友日渐频繁的交往,而他们往往既想了解西方的一切,也乐意把中国的一切讲给我听。作为外国人和局外人,我们不受复杂的社会关系网制约,交流的话题很受他们欢迎,所以大家彼此也建立了信任。

我们拥有一种外国人特有的“傻瓜特权”──反正我们从来都不属于他们的圈子,在某些不大跟老外打交道的人眼里,我们显得张扬、另类且难以捉摸。我们不按常理出牌,行事古怪,常常招来周围人诧异的目光。中国的冬天是苍白无色的,大家的外套也都是什么深蓝呀,灰色呀,军绿这样的单一色调。而我们穿的外裤的料子,中国人通常是拿来做内裤的,里外顺序很不得体──不符合内裤颜色花哨、外裤颜色暗淡的穿着习惯。我们被认为是放荡不羁的、过于开放的、浪费且不能吃苦,这些特点恰恰也使同龄(那时我21岁)的中国人对我们这些“异类”更加着迷。

那是个精神上令人亢奋的时期,非常有意思。西方的新思想涌入中国,人们热情地汲取和探讨。文革的影响尚未削减,很多人不敢畅所欲言,但私底下并不避讳。这个时期迸发了很多新思想和新理论,人们开始觉醒,变得积极乐观,求知若渴,也开始批判所处的环境──大家想出国,以为国外什么都好。回顾起来,“清除精神污染”运动之后和1989年六四运动之前的这几年,中国人充满了好奇心和求知欲,急需补充精神食粮。西方的科学家和艺术家团体那时首次到访中国,我们留学生就充分利用这些机会,聆听和欣赏所有的讲座、音乐会和演出。我们经常能与这些艺术家见面,这在我们自己的国家可不是那么好办的事儿。通过中国,通过对这个国家的深入研究,我才了解到很多西方的理论和哲学等知识。

我的中文主要是在周围环境中学到的。一年之后我可以跳级直接读大三,继而为了取得学士学位,我又读了大四。瑞士当时不承认那个学位认证。但是大四那年非常关键:三年级时由于各种原因,比较吃力,而到了大四,我只跟中国人打交道,集中学习中文,阅读大量资料。

1989年我们从远方热切关注着中国发生的时事,为之担忧,为之紧张。那时我已重返苏黎世大学,继续我的专业,修完普通语言学和政治学两门选修课,并取得了瑞士承认的学位。

毕业前我便在“苏黎世业余大学”(Volkshochschule Zürich)教中文──其实不称职,我哪知道怎么教啊,只是能传授些自己在学习中文和汉字方面的经验罢了。当老师,也没有经过认真的生活和职业规划,跟当初去中国一样,算是机缘巧合吧。毕业后,最近逝世的冯铁教授Raoul Findeisen帮助我在巴塞尔的雷恩哈特高中(Gymnasium Leonhard)获得了职位,他当时是那里中文选修课程的创始人,后来他在布拉迪斯拉法和维也纳做教授。从那时起,我一直在雷恩哈特当中文老师,2009年起也任教于利斯塔尔高中(Gymnasium Liestal)。2000年开始,我们跟中国两所学校合作,开展互换交流,这大大激发了学生们的积极性,使大家在必修课之余主动去选修中文。我们还与历史学家Claudius Sieber在利斯塔尔高中共同开设了一门两学期的“中国历史”选修课──现在已经是第四次开设。

提高中文在高级中学里的地位,使其成为必修课程,这是一个存在已久的愿望。前几年有人向瑞士高中会考专业委员会做出过相关提议,很遗憾遭到了否决。后来在因特拉肯高中(Gymnasium Interlaken)前任校长Helmut Reichen的倡导下,我们成立了兴趣社团,2015该社团并入了新建的瑞士汉语教学协会(www.asec-sfvc.ch)。我也一向强调:培训懂中文、了解中国的瑞士人才是我们迫切要做的。周边的邻国已经认识到这项使命的必要性,瑞士做什么事都比较缓慢。我们需要更多的懂中文、了解中国的瑞士专家!

我定期去中国,与那边尽可能保持联系,也尽我所能地关注中国的动态。可惜的是,我的中文每况愈下,因为很少有说中文的机会。回想在中国留学的三年时光,我最怀念的一点就是,当时大家都有充分的时间:有时间呆在一起,有时间聊天,有时间做事,一切都比较从容。如今中国人都没有时间了──瑞士也一样,要么甚至更糟!从1984年9月我在北京那个小机场降落一直到今天,中国几乎所有一切都彻底改变了。那时的中国已经不复存在──不过这样也是好的!

*本文经中国驻瑞士大使馆教育处同意,转载自瑞士留华校友纪念册《我们记忆中的中国》第二辑一书。

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。