炸掉阿爾卑斯山!

瑞士是一個以穩定著稱的國家,然而穩定本身也並不只是一個褒義詞,數代人以來,瑞士不乏因為太過穩定而發出的抱怨、痛苦和呻吟之聲。有人甚至想要炸毀阿爾卑斯山;而另一些人則認為安定是藝術的麻藥,但是這種因為穩定而產生的無聊會不會也會形成摩擦面而爆發出火花呢?

阅读本文简体字版本请 点击这里

在電影《第三人》中,奧森·韋爾斯(Orson Welles)飾演的人物有這樣一句台詞,說波吉亞統治下的意大利,沉浸在“恐怖、謀殺和血流成河”的氛圍中,因此才誕生了“米開朗基羅、達芬奇和文藝復興。”

而在瑞士,長期的和平及“兄弟情深”卻只孕育了“布穀鳥鐘”。

就連布穀鳥鐘都不是瑞士產的

而實際上,就連布穀鳥鐘都不是瑞士產的,但瑞士的確像一座時鐘一樣,周而復始、按部就班地運轉著。瑞士是一個小國,而且經常能在世界風波中置身事外,然而這也在某種程度上“拖累”了瑞士的知識分子、藝術家和激進的年輕人。

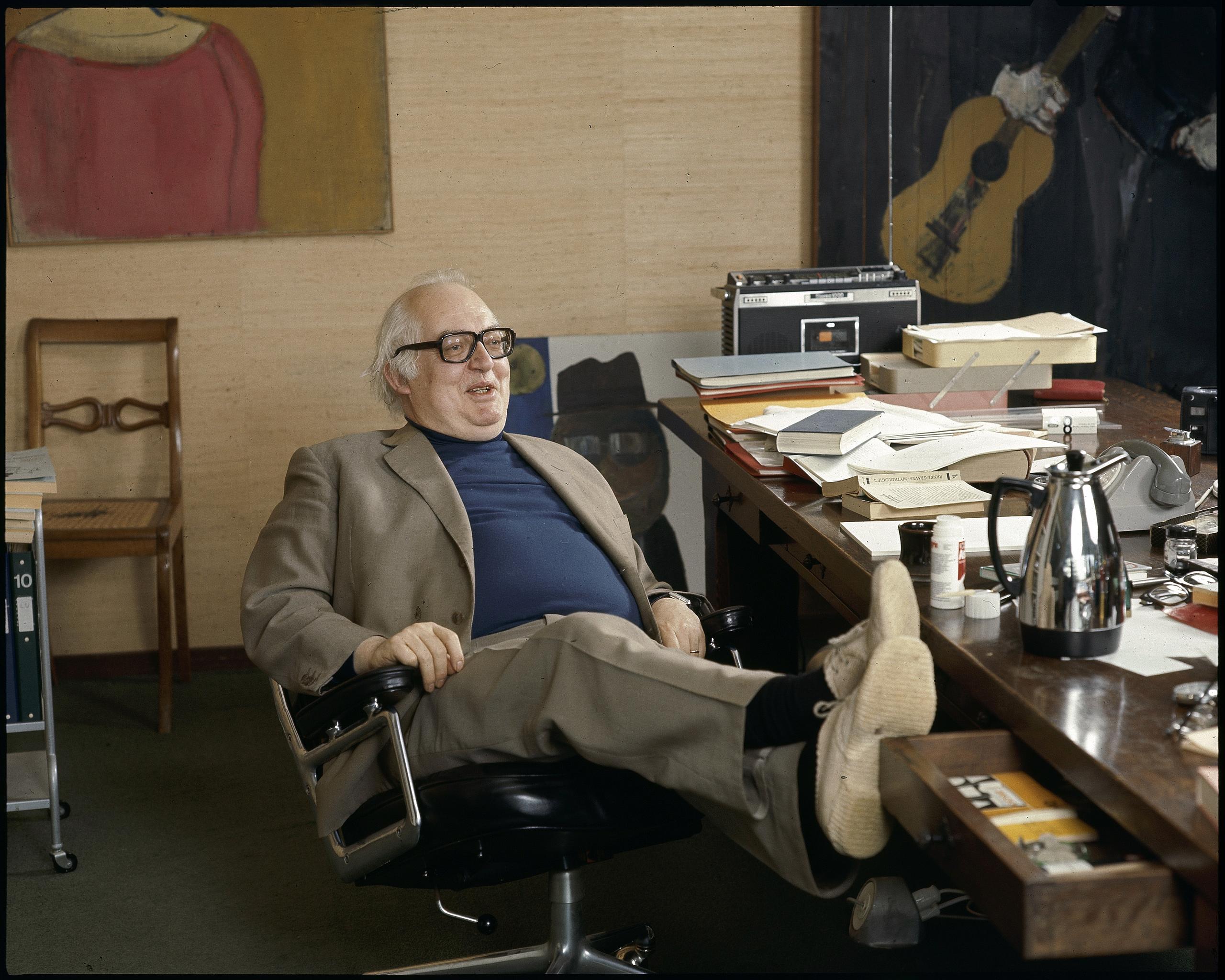

他們覺得瑞士就像“一個博物館;一個歐洲療養地;一個養老場所;一個護照中心;一個保險箱;一個商販和特務的聚點,或者一個享受田園風光的地方,“以馬克斯·弗里施(Max Frisch)為代表的一些作家做出了這樣的形容。

瑞士的知識分子們則抱怨這裡的狹小和無聊,甚至冒出思想火花,要將阿爾卑斯山炸毀,這種想法卡爾·施皮特勒(Carl Spitteler)早在19世紀就已經提出來了。

這位瑞士唯一一位諾貝爾文學獎獲得者迸發出這樣的突發奇想:“如果將聖哥達山脈連同所有阿爾卑斯山一起炸掉,讓瑞士人直接能呼吸到意大利的空氣,”將是怎樣的一種天地。

20世紀,瑞士的街頭經常能聽到這樣的呼聲:“炸掉阿爾卑斯-面朝地中海!”這成為80年代青年運動的口號。

這些不甘寂寞,在瑞士安定而平靜的生活中,發出這種無病呻吟的人主要是男人。

穩定的國家,穩定的貨幣,穩定的人生規劃:與其他國家相比,瑞士在許多方面表現卓越。

瑞士資訊swissinfo.ch將陸續發布系列文章,聚焦瑞士權力機構信任度的問題-這也是民主體制運行的基礎。

我們將從歷史的角度來剖析,為什麼有些瑞士人面臨的最大問題是無聊。

當前瑞士的信任度如何,以及瑞士發展將遇到哪些絆腳石。

“只有兄弟沒有姐妹的民族”

在一個直到1971年女性才獲得政治投票權的社會,女性似乎也沒機會表達她們對整個國家的態度。

就算她們發聲,大多也都是與爭取女性政治權力相關的主題,比如1958年女權主義者Iris von Roten在她的作品中寫道:“女性是在牢籠中”,瑞士是一個“只有兄弟沒有姐妹的民族”。

von Roten在瑞士這個男性民主社會中,感受到“瑞士的十字像是被圈在花環中的裝飾,”這是“對民主理念的背叛”。

1970年,68學潮也在冷戰時期的瑞士也找到了舞台,當時圍繞Schwarzenbach提出的一條公民動議的討論顯露出社會上的普遍排外情緒,而女性當時也還沒有得到投票權,這對於瑞士藝術評論家兼作家保羅·尼宗(Paul Nizon)來說,這個社會太過平淡無奇了。

他開始思考,瑞士是否有足夠的“騷擾”來激發創作靈感,許多“知名的瑞士人”都離開了瑞士。

相关内容

小问号的累积和大问号的幻灭

對大藝術家來說,這裡太“土”了

因為對於大藝術家來說,這個國家太小了,山谷太過封閉,這裡的人也太過“土氣”。尼宗不想舉出任何帶有貶低意思的實例,但他對瑞士的“民主多樣性”表示了肯定,只是認為瑞士在文化方面的表現比較“薄弱”。

幾年前,尼宗在接受德國廣播電台採訪時說,很長時間他都一直以為瑞士兩性之間的唯一語言是“性愛的語言”。

在他所著的《在狹窄空間中討論》(Diskurs in der Enge)中,他就顯出了自己的男性角度世界觀,他說:因此瑞士沒有誕生出偉大的藝術,因為這個國家“將一切國際大事以及造成的相關影響都擋在門外。”

偉大的藝術需要災難的背景–正如奧遜·威爾斯(Orson Welles)扮演的一個的電影角色所說的那樣。

而諷刺的是,他在《在狹窄空間中討論》中的文字直到目前依然是這位作家影響力最大的文字,移民國外並未對他的作品產生更好的影響,那些他自1977年移居巴黎後寫的小說並未因離開瑞士而大放異彩。

是去還是留?

離開還是留下?其他留在瑞士的作家同樣要忍受瑞士的寡淡、中規中矩和狹小:他們中包括弗里德里希·迪倫馬特(Friedrich Dürrenmatt)、馬克斯·弗里施(Max Frisch)、奧托·瓦爾特(Otto F. Walter)。

但是,即使在這種無聊的環境中,他們偶爾也會出現靈光一現的時刻。 1990年,迪倫馬特對瓦茨拉夫·哈維爾(Vaclav Havel)進行了一個讚揚性演講。哈維爾是捷克斯洛伐克最後一任總統,他抵制了蘇維埃共產主義政權。迪倫馬特因而在瑞士,被授予 Gottlieb-Duttweile外部链接獎。

演講中迪倫馬特雖然用了一些篇幅對哈維爾及其行為給與了肯定,但雖然是一個讚美哈維爾的演講,主要針對對象卻並非哈維爾本人–《瑞士–一座監獄》是他演講的題目。

迪倫馬特在演講中告訴“親愛的哈維爾”,在瑞士等待拒服兵役人的是真正的監獄:“……拒絕政治義務的人,在瑞士將面對嚴重的法律懲罰,與捷克斯洛伐克的情況一樣。”

就這樣迪倫馬特將瑞士推上了國際舞台,之後,他又將整個瑞士都說成了是一座監獄。

瑞士人生活在監獄裡,卻感到無比自由,“因為只有在監獄裡,他們才能不遭遇打劫”。為了能享受自由又同時身在獄中,瑞士人也將自己變成了看守。

迪倫馬特這麼說,是因為他自己就被聯邦警察監視了半個世紀之久,因為瑞士在很長一段時間對左翼人士和組織進行了監視,所以被冠以“盯哨國”之稱。

相关内容

尤利西斯投胎瑞士人

這個讚揚性的演講後來成了瑞士人希望維護自己穩定的一個心理揭示,“我們瑞士人到底是什麼樣的人?被命運眷顧既不是恥辱也不是榮耀,而是一種預兆,“即對即將到來的厄運的警告。

這到底是什麼意思,至今並沒有答案。在演講的最後,迪倫馬特講了一個寓言:在歷經磨難之後,希臘神話中的人物尤利西斯(Odysseus)在重生之前“放棄了所有的雄心壯志,找到一個低調、冷靜的人重新投胎。”

迪倫馬特確信,尤利西斯一定選了“瑞士人”。

迪倫馬特比尼宗更加喜歡談論政治,他似乎也對無聊的瑞士帶來的痛苦感同身受。而這個話題至今依然被瑞士的文人騷客津津樂道。

外表與現實

比如,女作家Martina Clavadetscher就是一個例子,她今年在聖加侖大學舉辦了“瑞士文學講座”。這位來自瑞士中部的作家是2021年瑞士寫作獎得主,她在聖加侖大學的講座上講述了她是如何通過寫作來衝破伴她成長的狹小世界的。

Clavadetscher在”80年代和90年代在琉森湖畔的無敵美景中“長大。

然而,在偽裝的完美外表下,她卻洞察到了一個完全不同的世界。她說,很多事情在村子裡都未被說出來,比如年輕人的自殺問題及種族主義的攻擊等。

“外表必須是潔白無暇的,而現實可以保持骯髒,”對此她至今依然耿耿於懷。

“瑞士用一種奇怪的方式進行自我鑑定,一種猶豫不決的、懦弱的方式,”Clavadetscher說:“瑞士人存在一種與生俱來的恐懼心理:擁有的越多,失去的就越多;活躍的人會招致不幸;改變危險,重複可以。”

在青少年時期,Clavadetscher從格倫格和朋克音樂中找到了“歌中的憤怒,它像大錘一樣在閃著金色光芒的海爾維蒂亞外牆上打了一個洞。”

而在寫作中,她找到了自己的“反抗力量”,至少能在“精神層面存在於真實的現實世界。”

她在某些瑞士傳統文化中看到“很多美好的意義”,但她厭惡 “永恆不變的事物”。重複是最無聊的。

無聊是敵是友

但Clavadetscher就是在這種無聊中被激發出對那些“未被發現的、未被講述的、尚未經歷的事物”的興趣,現在她將它們利用起來:“無聊可以說是我的敵人,必須與之鬥爭。而無聊也可以說是我的朋友-沒有什麼更能促使我如此堅持不懈地去發現一個更新、更刺激的現實世界。”

20世紀的偉大作家們將瑞士的無聊視為創造性和創造力的障礙,然而,它也同樣可以打開另一扇窗。

或許一直都是如此:只有生活中不可能發生爆炸地方的人,才有可能突發奇想地想要炸掉阿爾卑斯吧!

(編輯:David Eugster,譯自德文:楊煦冬)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。