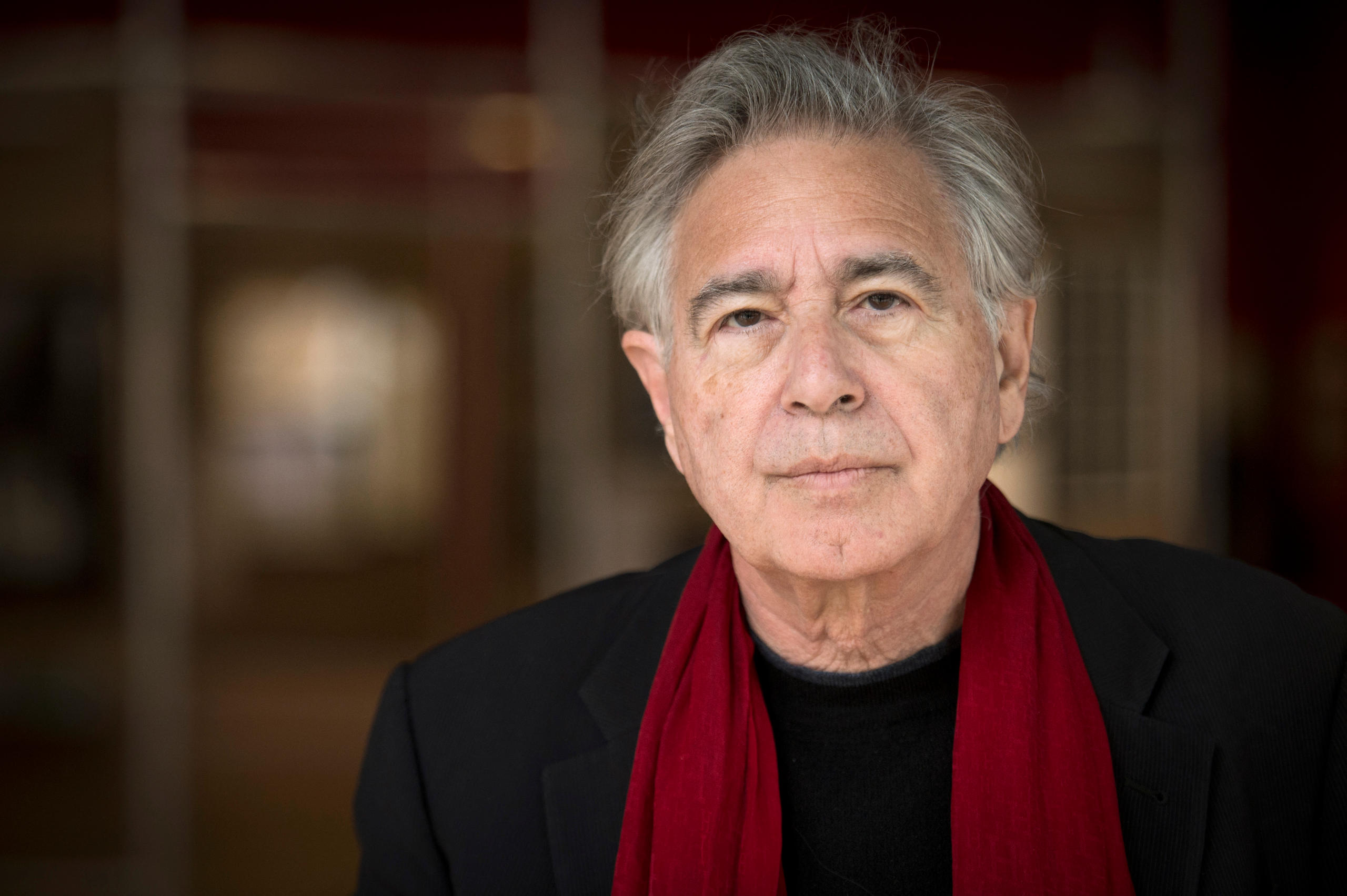

瑞士明星建築師伯納德·楚米

當瑞士建築師伯納德·楚米(Bernard Tschumi)完成他的首個作品時,已經年近不惑,巴黎維萊特公園的成功設計為他打開了走向國際的大門,這個公園被公認為是一個解構主義的建築鉅作。

阅读本文简体字版本请 点击这里

在巴黎的維萊特公園( Parc de la Villette)裡,有26座像信號燈般紅色的階梯狀建築,有浮橋、各種設施,如咖啡館、小賣部以及兒童遊樂塔,看起來就像一些有創意的裝置模型,支離破碎而又一反常態,卻又被重新組合成合理的樣子–在場地上有序地排成網格狀。

這個公園是瑞士建築師伯納德·楚米的首個建築作品,於1983年完工。楚米後來說,當時這個公園的訂單來得正是時候。

這片位於巴黎北部的工業廢墟讓他有了施展才華的機會,將自己的建築理念付諸實踐。他的“劇院”–花園建築中對“裝飾性建築”的稱呼,有著不無瘋狂的一面–來訪者在沒有指引的情況下也不會失去方向感。

雖然有帶著藍色標識的通道,但是條條大路通羅馬,還有許多其他路徑可以選擇,而這些小路卻未被標識。楚米用自己縝密的構思博得了評委的認可,從來自70個國家的470個團隊中脫穎而出,他本人稱整個公園是世界上最大的解構建築。

拆除和重新組裝

在接受巴黎維萊特公園的訂單之前,他的構想只停留在圖紙上,但在業界已經小有名氣;在維萊特公園問世之後,他也讓公眾認識了自己,巴黎的這個項目確定了他作為解構主義建築創始人之一的地位,這在當年的建築界引起了不小的轟動。

楚米在一次訪談中表示,當時這個公園帶來的反響彷彿是一個掙脫性的吶喊,他吃驚地回憶道:“80年代是20世紀最保守的建築時期,經歷了現代主義冷淡風之後,在後現代主義時期,支柱和修飾性元素又重新被接受,一些過去的理念又被重拾。

楚米和他的同行們為這種突如其來的變化深感驚訝,他們抓住這個時機,各顯神通,紛紛拿出自己的設計。 1988年,紐約現代藝術博物館(MoMA)為7位藝術家:扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)、弗蘭克·蓋里(Frank Gehry)、雷姆·庫哈斯(Rem Koolhaas)、丹尼爾·裡伯斯金(Daniel Libeskind)、彼得·艾森曼(Peter Eisenman)、庫珀·希梅爾博(Coop Himmelbau)以及伯納德·楚米,舉辦了一場備受矚目的展覽。

展覽的題目–“解構主義建築”當時成為了一種思路,或者說展覽上展出的這些建築師的作品形成了一種建築風格,這幾位建築師都崇尚雅克·德里達(Jacques Derrida )的解構主義建築風格,喜歡拆除舊建築,再將其改頭換面,用創新取代逃回歷史原型。

但楚米對這種概括性稱謂一直不以為然。他回憶說:“我們想與時俱進,而不是發起一場會再次消逝的運動。我們是要將建築與思想和創意再次接軌。”

他們中的每位建築師都用自己的方式這樣做了:例如,弗蘭克·蓋里(Frank Gehry)的畢爾巴鄂古根海姆博物館(Guggenheim Museum)和丹尼爾·裡伯斯金(Daniel Libeskind )的柏林猶太博物館擴建工程也都使用了這種分散組合的基本原則。

他們打破了常規的模式,採用時而圓、時而凸凹不平的形狀,設計出來的建築彷彿是把支離破碎的碎片重新組合在一起似的,讓人既困惑又驚奇並暗自忘記固有的習慣。

紙上建築師

20世紀80年代,在紐約現代藝術博物館舉辦展覽時,楚米已經居住在紐約;這位出生在1944年的人,從小就被美國深深吸引,在訪談中,他多次回憶起自己人生中的一個決定性時刻:作為一名17 歲的學生來到美國做交換生,當他在芝加哥最高的建築上俯瞰這座城市時,受到了無比震撼。

“在芝加哥,我看到了一座城市可以有的樣子,這完全改變了我對世界的看法。正是在芝加哥,我決定要成為一名建築師,“楚米有一次接受《建築評論》雜誌採訪時說。成為建築師之後,他就往返於紐約和巴黎之間,並在這兩個城市都設有辦公室。他在美國、歐洲和亞洲都有業務。

但他是在瑞士完成的學業。他的母親是法國人,父親是瑞士人,他在洛桑和巴黎兩座城市長大。他父親是瑞士著名建築師讓·楚米(Jean Tschumi),沃韋的雀巢公司總部就是他設計的。與許多其他瑞士知名建築師一樣,伯納德·楚米也是在蘇黎世聯邦理工學院學習建築。

後來瑞士對他來說過於狹小了,20世紀60年代,其他地方開始了圍繞先鋒派的討論,楚米非常渴望參與進去。他先是去了巴黎,然後又去了倫敦和紐約,他一直在尋找打破建築與藝術之間僵局的方法。他經常與雅克·德里達等知識分子交流,並從事教學、繪畫和寫作工作。

移動的人群、建築物的使用者一次又一次地成為他的靈感和作品的重要元素,在他的《曼哈頓手稿》中可以明顯感受到這一點。 1976年-1981年間他在紐約創作了這些手稿,如今已經成為經典,楚米的繪畫類似於一個編舞的說明,展示出人物在空間中的動作,而他的設計則是在對這些矢(向)量的追踪中躍然紙上。

建築為這些動態提供了空間,卻不加以限制。然而,無論是《曼哈頓手稿》,還是他早年的作品,都有一個特點:他的作品不一定非要以實體的形式表現;不需要受預算的限制;也不必與任何建築商達成統一,它完全可以只存在於理論之中–這也是當時像楚米這樣的理論家被貼上“紙上建築師”標籤的原因。

不會被錯認

而當他真正將理論付諸於實踐時,則與上世紀80年代的主流建築文化形成了鮮明的對立,他的建築不像弗蘭克·蓋里的作品那樣用閃閃發光的金屬實體作為特色,讓人能一眼即能認出,楚米則沒有典型的風格。在國際上,2009年竣工的雅典衛城博物館新館是他最著名的設計之一。

楚米設計的博物館矗立於帕特農神廟(Parthenon)的對面:儘管置身於珍貴的歷史遺跡中,博物館依然以其不凡的獨特性,散發出偉岸的磅礴氣勢。而他設計的曼哈頓下東區的藍色住宅樓(BLUE外部链接)則在一群磚瓦建築中佼佼不群,吸引了所有人的目光。

在這些建築中都蘊含著建築師的建築哲學,他的設計總是從一個問題開始,而且永遠不要認為自己已經知道答案。除了已形成的想法和可實現的東西之外,建築還能是什麼?如果拋開可行和固有的習性,為想像力留出空間,一座建築還能成為什麼樣子?讓電影、文學和哲學混合在一起,找到切入點,是楚米設計和工作的基礎。

楚米將建築定義為空間、事件和運動的結合體。在維萊特公園中,那些紅色建築的設立就是出於這個理念。修建一座建築也是如此:首先要有理念和動感,然後再決定形狀。 “理念將建築與建築區分開來。有理念的自行車棚是一座建築,而沒有理念的大教堂則只是一幢樓房。”

楚米說,一座成功的城市建築應該像一盤棋,比如”大富翁”遊戲或國際象棋。建築師設計出棋盤並製定一些規則,然後由人們來玩這盤遊戲,用自己的方式享受無限的樂趣。楚米總是在他設計的建築中,使用懸浮式開放通道,讓人可以從下面走到上層的一個地點,同時也會為人們留出逗留的空間。例如,1988-2003年他任教的哥倫比亞大學的自習中心就是如此。

在很長一段時間裡,楚米的設計並未出現在瑞士。瑞士《蘇黎世報》曾抱怨過楚米對原籍國的冷淡。但後來,瑞士也向他發出了邀約,2005年,他在日內瓦為瑞士鐘錶製造商江詩丹頓建造了辦公大樓;2014年,他又在蘿實寄宿學校(le Rosey)的校園裡建造了一座看似飛船的教學樓,這座飛船就像是一個信號,表明楚米降落瑞士。

(译自德文:杨煦冬)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。