村落里的铁克诺舞曲:锐舞狂欢派对朝圣地

上个世纪90年代,成千上万热衷于恣意作乐的狂欢派对常客如朝圣般慕名来到常住人口仅有3750人的瑞士罗格维尔村(Roggwil),在当地多间废弃仓库里开起了舞场派对。瑞士资讯SWI swissinfo.ch与当地居民共同追忆起那段他们的家园变成狂欢派对朝圣地的旧日时光。

那段作为锐舞狂欢派对朝圣地的黄金岁月,在2001年6月23日戛然而止。位于村子北端的古格曼纺织厂(Gugelmann spinning mill)旧址不慎发生火灾。300余名消防员在烈焰中足足奋战了两天,才将熊熊大火扑灭。直冲天际的巨大烟柱沿着汝拉山脉向瑞士西北部城市格伦兴(Grenchen)飘散。当地居民接到通知,纷纷紧闭门窗。

数间仓库、一家音乐俱乐部以及价值高达数十万瑞郎的大型活动所需设施,在这场突如其来的意外中被付之一炬。“罗格维尔村的铁克诺舞曲(又称“高科技舞曲”,Techno,指利用电脑、合成器合成,从而产生特殊音效的音乐)已然终结,”瑞士德语纸媒《伯尔尼报》(Berner Zeitung)这样评价道。

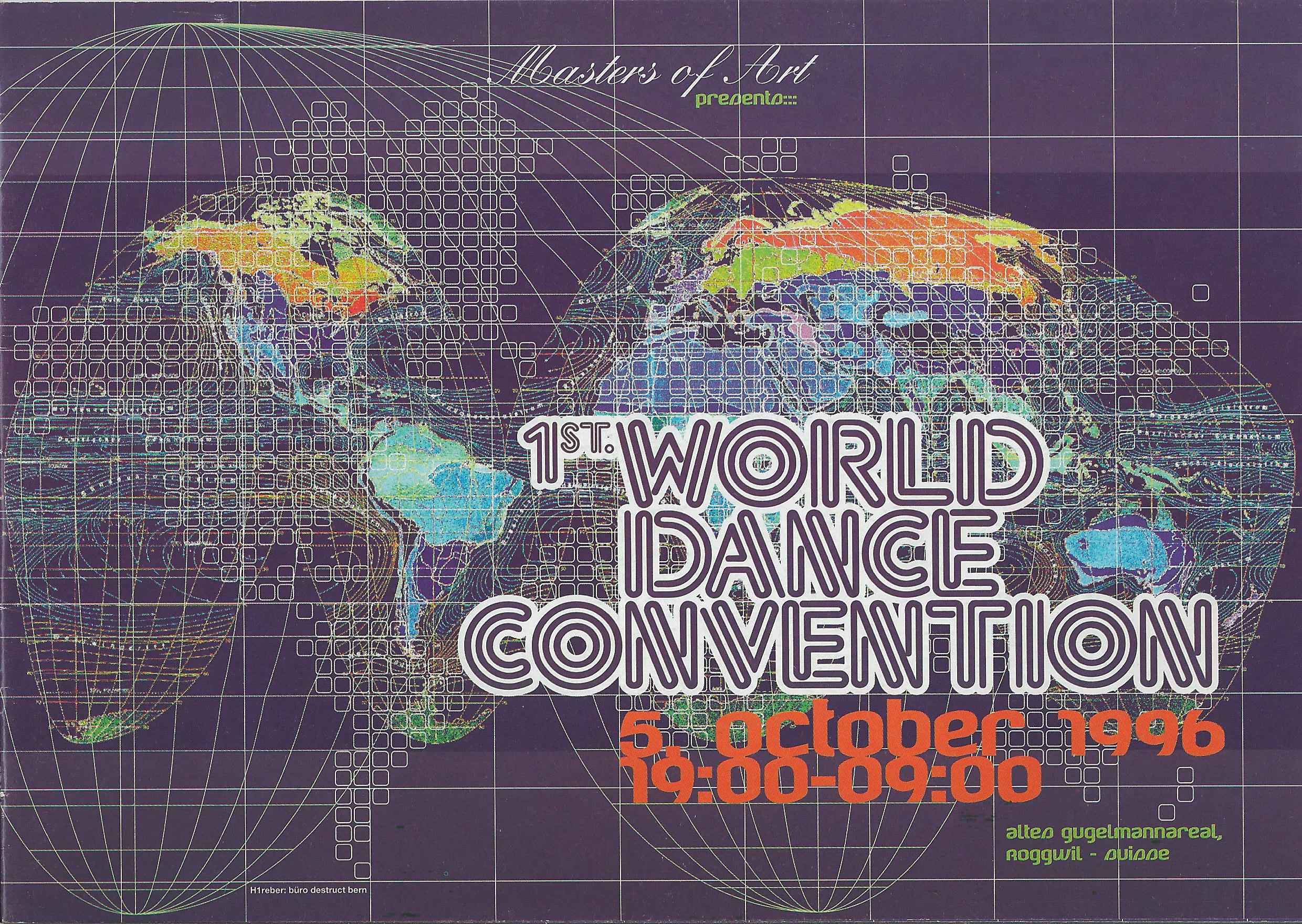

就在短短两个月之前,1.2万名舞场派对常客从瑞士各地以及其他国家聚集于此跳舞狂欢,彻夜纵情直到天明。在此前长达十年的时间里,这个坐落于伯尔尼州的小村庄已在海内外声名远播。

全新的电子音乐流派浩室(house)和铁克诺(Techno)最初于20世纪80年代在美国萌芽兴起,到了20世纪末期已逐渐席卷城市与乡村,风靡于欧洲各大俱乐部和迪斯科舞厅的舞池。

四壁萧然的工厂

当时,在罗格维尔村毗邻小镇维瑙(Wynau)长大的见习电工米罗施·格伯(Mirosch Gerber)对电子音乐产生了浓厚兴趣。现如今,格柏已经51岁了。回首1986年,就在古格曼纺织厂担任学徒后不久,他开始收集黑胶唱片,并且兼职当起了在舞厅打碟的唱片骑师(DJ),最初只负责播放舞曲唱片,随后就转为酸性音乐(也被称为“迷幻音乐”、“致幻音乐”,acid)和铁克诺舞曲。

音乐带来的震颤与刺激,把格伯吸引到了英国,在那里,他不仅买到了许多唱片,还头一次亲历了在仓库里举办的锐舞狂欢派对。

“那是一段不可思议的经历,”他回忆道:“成百上千人在位于伦敦和布莱顿之间的一座老旧工厂大楼前排起了长队;当你穿过一扇扇昏暗且肮脏不堪的门,沿着走廊拾级而下,突然间,你就进入了这间巨大的大厅里。”

置身于这间大厅,他周遭皆是铿镪顿挫的音乐、纵情舞蹈的人群、各类毒品和摇头丸。彼时,充满迷幻色彩的锐舞派对文化狂潮于1988至1989年在英国迎来了其巅峰时期,那两年间连续两个夏季因在全球派对文化史上留下了深刻烙印,而被赋予“爱之第二夏”(Second Summer of Love)的独特称谓。在格伯的回忆中,当时的一切无疑充满了致命的吸引力,但同时那种极端的生活方式也“极其放荡不羁,混乱无序”。“吃,睡,狂欢,重复又重复-这就是当时的座右铭,”他评价道。

就在这位来自维瑙镇的年轻人在古格曼纺织厂结束学徒生涯时,那家工厂也开始日渐衰落。事实上,在此前的几十年间,瑞士纺织业整体都在日渐衰败,日暮途穷。很快,当地越来越多的工厂厂房因停产而被废弃,已经开始在该地区从事音乐演奏以及派对组织活动的格伯不禁产生了一个念头:“嗯,这就是举办锐舞狂欢派对的完美场地。”

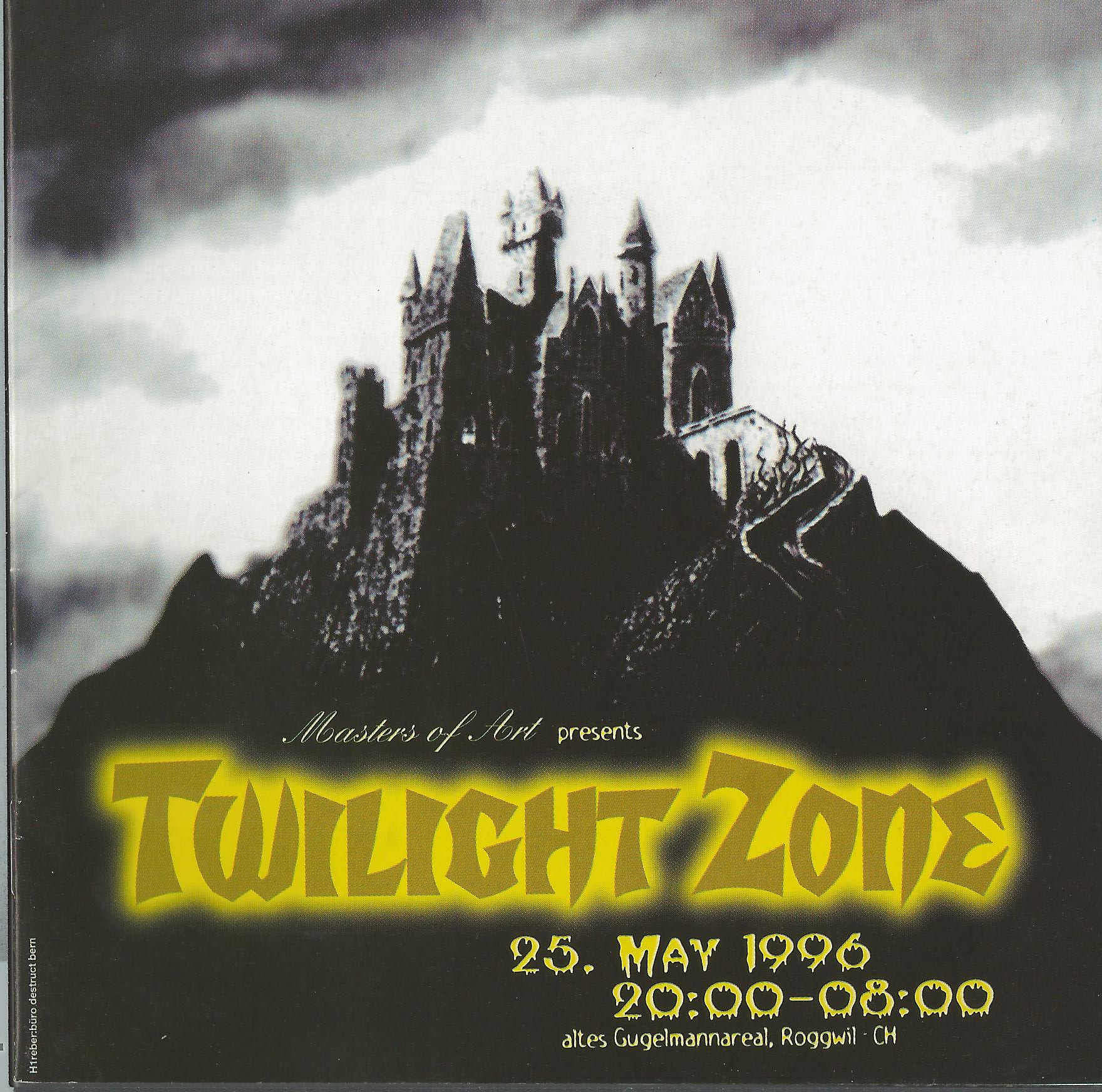

他的设想很快就成为了现实:1993年5月,他和一位朋友在刚刚被废弃的一家纺织厂里举办了第一场锐舞派对。他们仅凭两人之力,完成了从布置设备、发售门票到酒水在内的一切工作。

“总共有六七百人到场参加了首场派对,这个人数对罗格维尔村来说确实不可小觑,”格伯表示。

释放强劲活力的铁克诺音乐现场

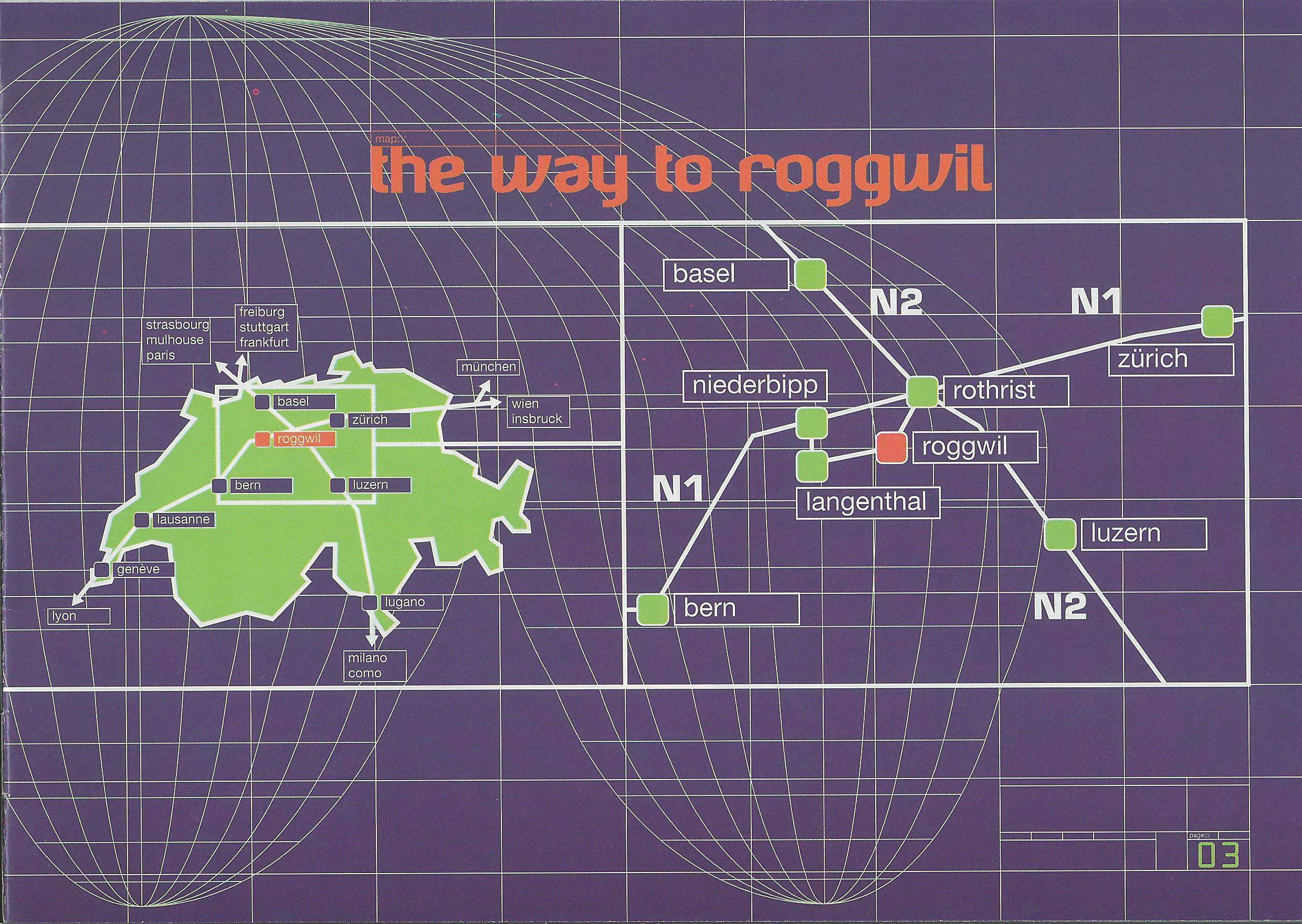

上个世纪90年代初期,这个坐落于瑞士伯尔尼州东北部的小村庄拥有大约3750名居民。此地有两座火车站,因此交通极其便利。不仅如此,这座规模并不大的村落除了是数家小型企业的所在地,常设一个由持右翼立场的瑞士人民党和左翼阵营的社会民主党所主导的地方议会,此外还有一处由多家俱乐部和协会联合缔结的充满活力的文化场所。

由于古格曼纺织厂的厂址位于远离村镇中心的风景开阔地带,罗格维尔村的居民大多能隐约听到锐舞派对现场传来的低音,但几乎没人会感到恼火。

“这里可没人对这种派对聚会有意见,”安玛莉·格鲁特(Annemarie Grütter)说道。现年63岁的她曾在1993年至2001年期间多次参加过当地举办的铁克诺狂欢派对-不是作为舞会常客,而是作为当地慈善组织撒马利坦会(Samaritans)的成员。这家具有深远历史渊源的传统瑞士协会在很多村镇都设有分支机构,常年向居民提供急救课程。罗格维尔村的另一家重要团体也和撒马利坦会一道出席了铁克诺狂欢派对。

瑞士公共电视台不同时期的报道显示,由于来自瑞士各地的人如潮水般聚集到这座小村庄,因此,一股强烈的自豪感在当地居民的心目中油然而生。绝大多数劲舞派对常客搭乘火车直接奔赴达罗格维尔-维瑙(Roggwil-Wynau)站,下车后只需步行几百米便可抵达锐舞派对举办地-古格曼纺织厂。据格伯回忆,上个世纪90年代,他一位老朋友的父亲曾在罗格维尔-维瑙车站里上班,多亏了派对在此举办,那位老人的手中卖出过各种匪夷所思的路段的车票。“罗格维尔到法兰克福,罗格维尔到那不勒斯,诸如此类不胜枚举,”格伯说。

“忆当年,我们很可能在不经意间拯救了这座火车站,让其免于萧条关停,”他补充道。

欧洲腹地

回顾铁克诺电子舞曲在瑞士的黄金十年,瑞士也因此一度成为高科技舞曲在世界范围内最具活力的地区之一。瑞士舞厅文化(ClubCultureCH)协会的比约恩·谢夫纳(Bjørn Schaeffner)解释称,抛开其他因素不谈,铁克诺电子舞曲之所以如此兴盛,与瑞士地处欧洲腹地、占据得天独厚的地理位置不无关系。该协会主要致力于记录瑞士历代民众夜生活历史。苏黎世、蒙特勒和其他瑞士城市从上个世纪90年代开始相继涌现的派对文化,与德国、意大利和法国的派对文化紧密交织,遥相辉映。

“作为一座村庄,罗格维尔俨然蜕变成了中欧地区的锐舞狂欢派对朝圣地,”谢夫纳表示。

另一位亲历过铁克诺电子舞曲从萌芽到兴盛整个历程的当地村民,便是迈克尔·格劳瑟(Michael Glauser,化名)。1993年春季首场大型派对在古格曼纺织厂拉开帷幕的时候,他才年仅13岁。

“我和三五好友去现场参加了派对,”他回忆说,“我们站在入口处,大口大口地畅饮着红牛,要知道,在当时能量饮品红牛可是非法兜售的,我还记得有个男人从他开来的车里以每罐7瑞郎的价格向众人售卖易拉罐装的红牛。”年少的他艳羡地注视着那些身着奇装异服的大人们,那些服饰至今还让他记忆犹新:“喇叭裤,色彩斑斓、霓虹配色组合的衣服,白手套,漆皮厚底鞋”。走进舞场,他立刻彻底沦陷了。

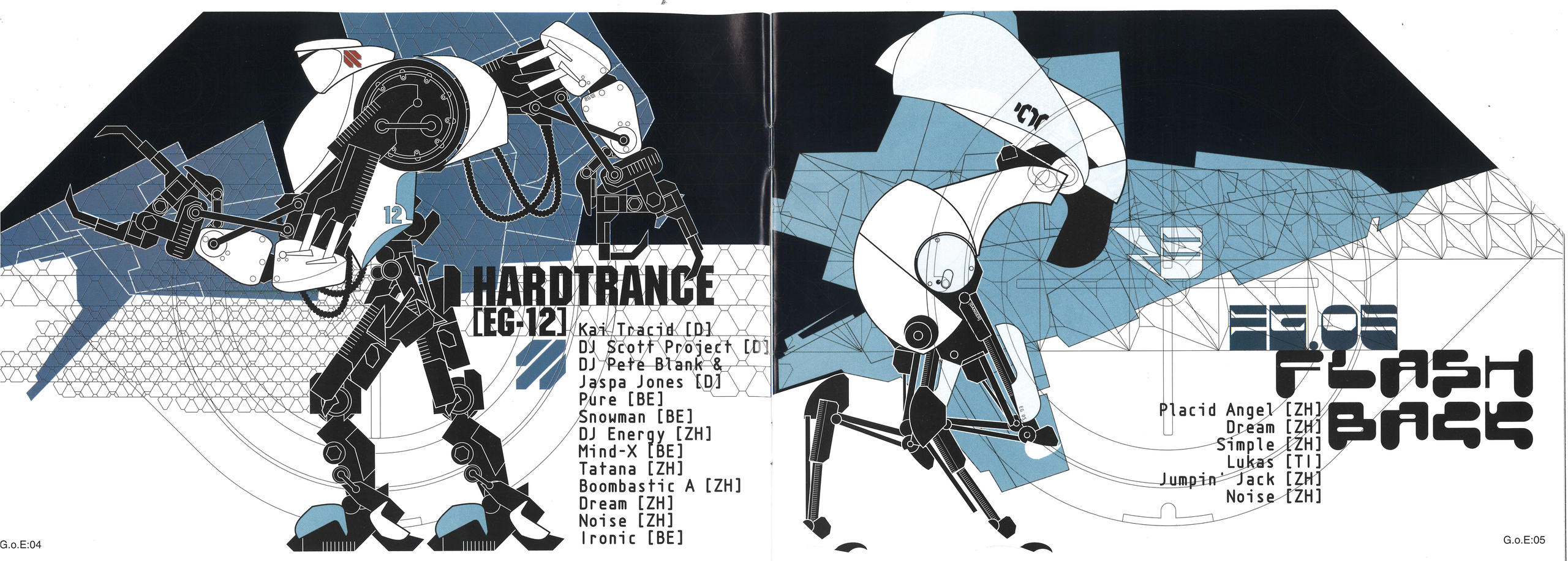

“我深深地迷上了那儿,”格劳瑟说。彼时的少年和他的朋友们在人潮中漫步穿行过所有的舞池,足足徘徊了数个小时,沉浸在铁克诺、浩室、早期硬核(Gabber)、鼓打贝斯(drum&bass)、出神音乐(trance,又称传思、劝世)等各种音乐流派中。

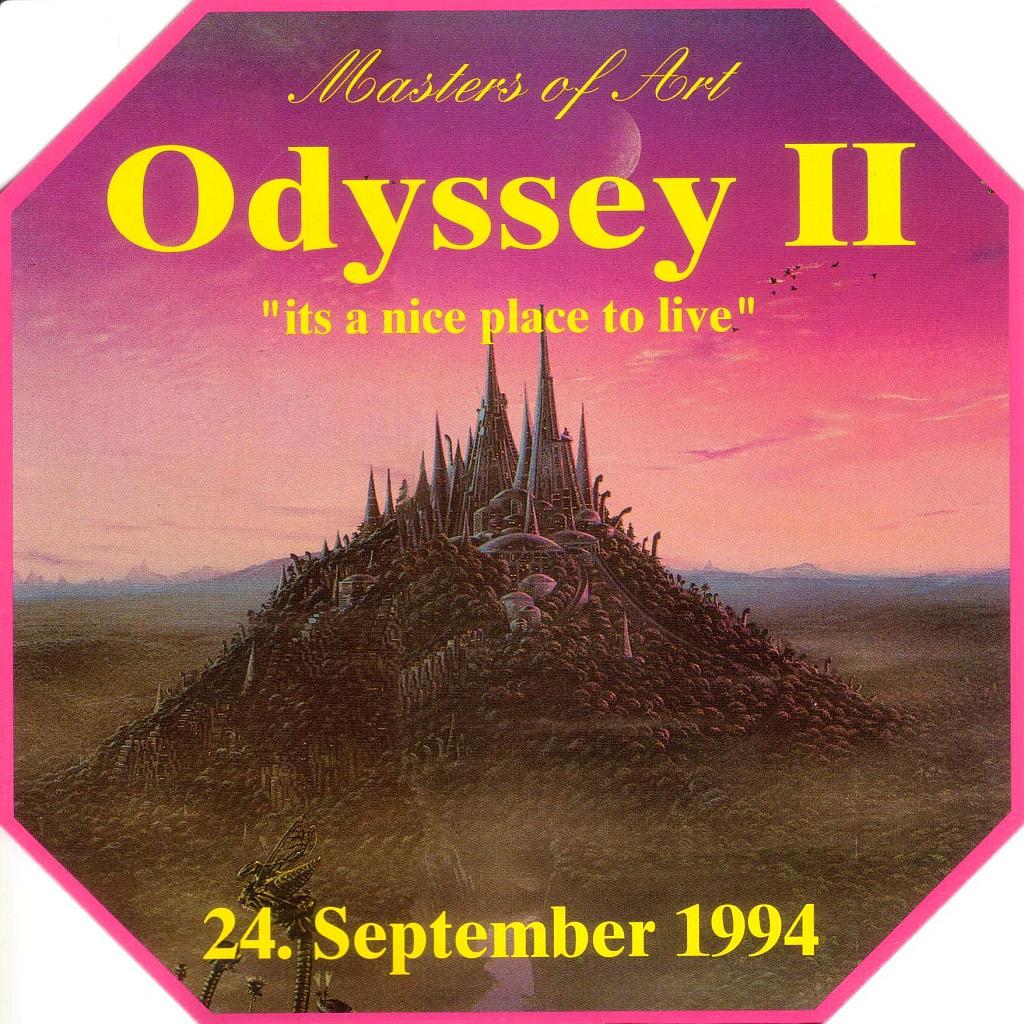

“1994年堪称起源元年,”格伯评价称。舞会开幕之前,他和他的合作伙伴原本预估会有1000到1500人到场,结果最终,慕名而来的派对爱好者足足达到了6000人之众。自此,罗格维尔村举办的锐舞狂欢派对开始突飞猛进地扩容:越来越多的电子乐派对常客从瑞士-甚至海外-不远千里来到这里,其中有些人从苏黎世市搭乘特快列车直抵罗格维尔-维瑙小站。人次屡屡刷新纪录,最终在1995年名为“奥德赛3”(Odyssey 3)的舞会上,到场参加舞会的人数达到了1.3万名,每个大厅都被挤得水泄不通,另外无法入场的7000人只得打道回府。

“参与人数逐年增加,慢慢达到了一个对我们来说堪称可怕的程度,”格伯说。无论是组织方还是到场者,都感觉局面已然触及他们能够承受的极限。

“据说当时从未发生过一起打架斗殴事件,”格劳瑟在谈到同年举办的名为“立方95”(Cubik 95)舞会时如是说。这不仅仅是得益于现场让人如醉如痴的音乐和狂欢者雀跃的好心情,锐舞派对文化中众所周知的调味剂-摇头丸,也起到了一定“安抚”作用。

“我至今还清晰地记得1995年吞下第一粒摇头丸的感觉,”格劳瑟说道。当时,摇头丸以片剂的形式兜售,且成分几乎只有亚甲基二氧甲基苯丙胺(MDMA),但因为能让服用者出现精力充沛、情绪高涨、欢欣雀跃的反应与洋溢着爱与和平的表象而声名远播。“你只想去拥抱遇见的每个人,”格劳瑟回忆说。派对现场充满了自由、爱与团结的气息,格劳瑟结识了不少来自瑞士各地和其他国家的朋友。“那是我生命中最美好的时光,”他感慨道。

欢欣消散后

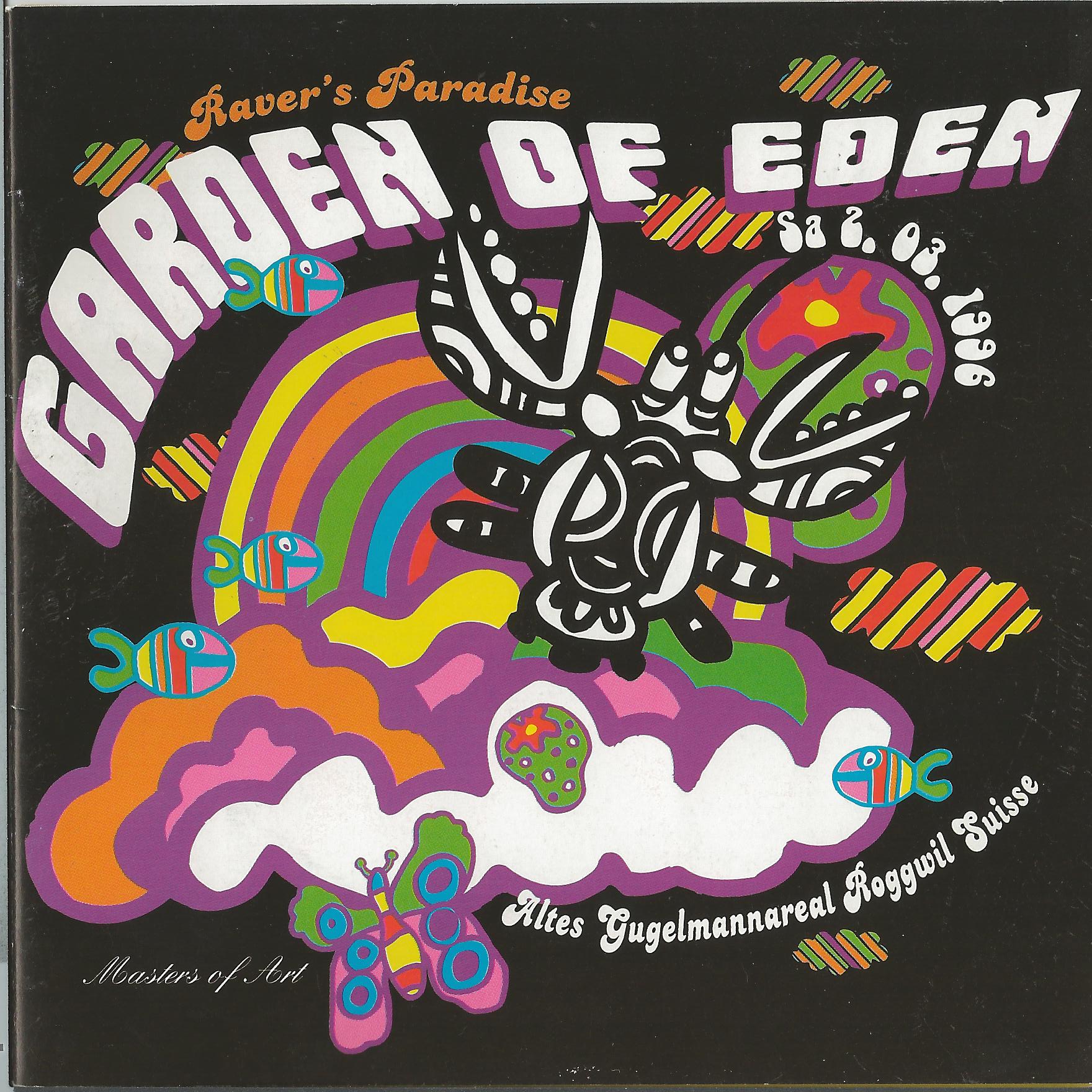

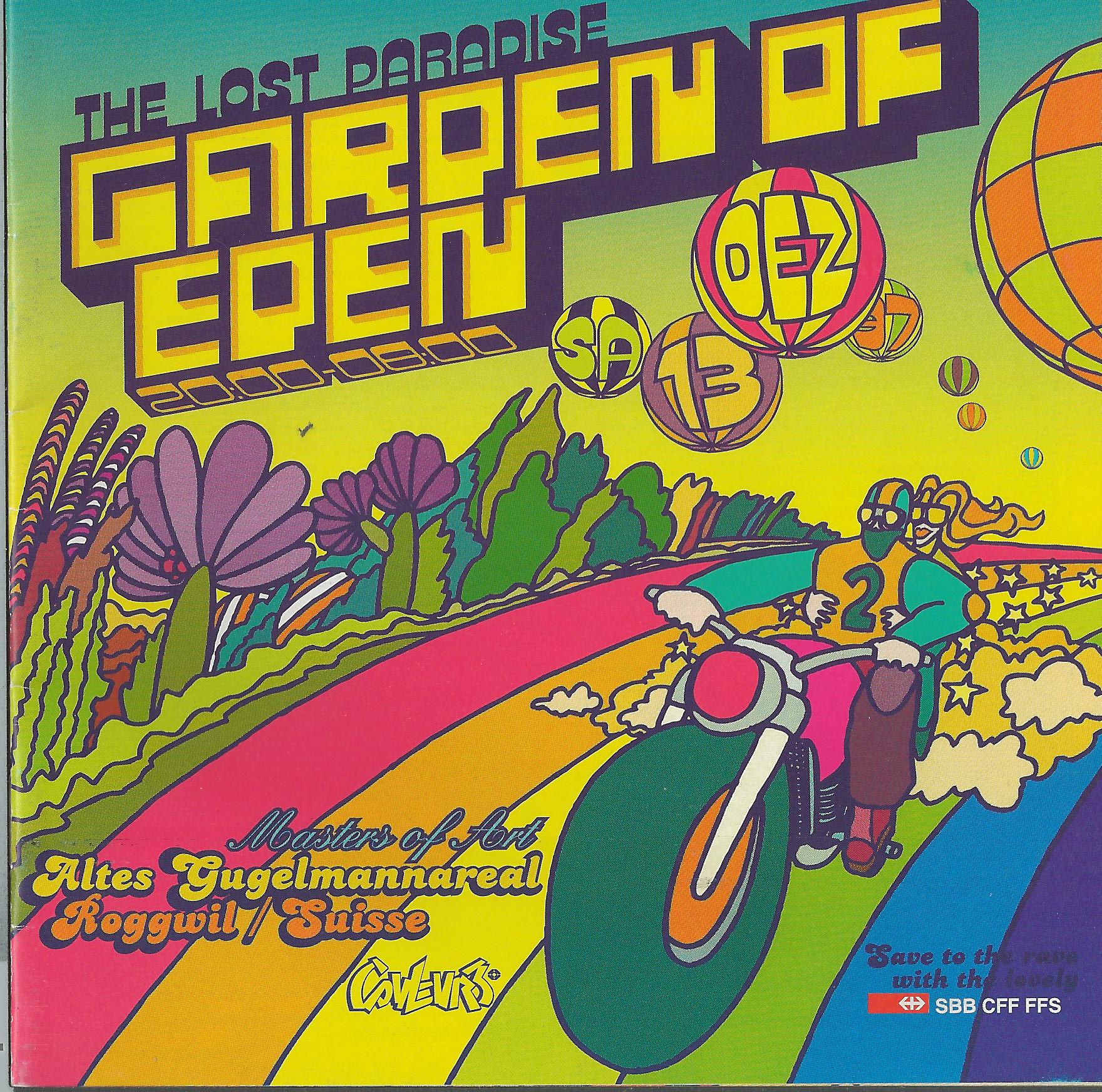

这种欢欣狂喜的氛围在罗格维尔村最终不过是昙花一现。组织者米罗施·格伯开始尝试自成一派,以摆脱当时占据主流的铁克诺舞曲固有格调,希望创建一种更为标新立异的小众派舞曲派对。然而,这一切努力以失败而告终:“1996年和1997年无疑是糟糕的年份,”格伯表示。莅临舞会的人数比预期中少了很多,而且巨额财务损失迫使舞会筹备工作中断。

不仅如此,除了其他因素以外,随着时间的推移,狂欢派对常客们渐渐抛弃了摇头丸,转为服用让人飘飘欲仙的快速丸(Speed,又称“冰毒”)和更具刺激性的酒精饮品,舞场里的氛围也变得越来越不安宁。

“对客人们来说,这些产品更合法;对兜售者来说,也更轻易地就能挣到钱,不过和酒精相关的各种问题也随即不断涌现,”格伯解释道。舞会现场安保人员的数量不得不一再补充、扩增,救护人员也忙得不可开交。来参加舞会派对的不再是些“区区摇头丸就能满足的孩子”。

“这话现在听起来或许有些愚蠢,但我宁可有10个服食摇头丸的人躺在应急帐篷里、眼不见为净,也不想看到两个人喝得烂醉如泥、在舞池里横冲直撞,”撒马利坦会的格鲁特说。

极右翼势力混入派对

还有另外一群不请自来的访客:新纳粹分子。他们中的一部分人就是罗格维尔村土生土长的本地人,事实上直到2000年代中期,这个村落一直以极右翼势力的活动中心而著称。据格伯所说,其他新纳粹分子则不远千里从罗马和意大利北部地区聚集于此。

这股势力在硬核电子乐的舞池中表现得尤为明显。他们之所以对这种音乐趋之若鹜,是因为最初发源于荷兰鹿特丹的硬核舞曲,是一种节奏极快、节拍极其刚硬有力、带有气势汹汹的浊音、且旋律与歌曲主题大多与暴力相关的音乐形式。

“四分之三的参与者在硬核舞池中本来待得好好的,”格伯回忆:“但当占据着整个前排的极右翼分子突然举起右臂行纳粹礼时,你会忍不住问自己:‘不好意思,但这里到底出了什么问题?这个场合绝对不是干这个的地方。’”

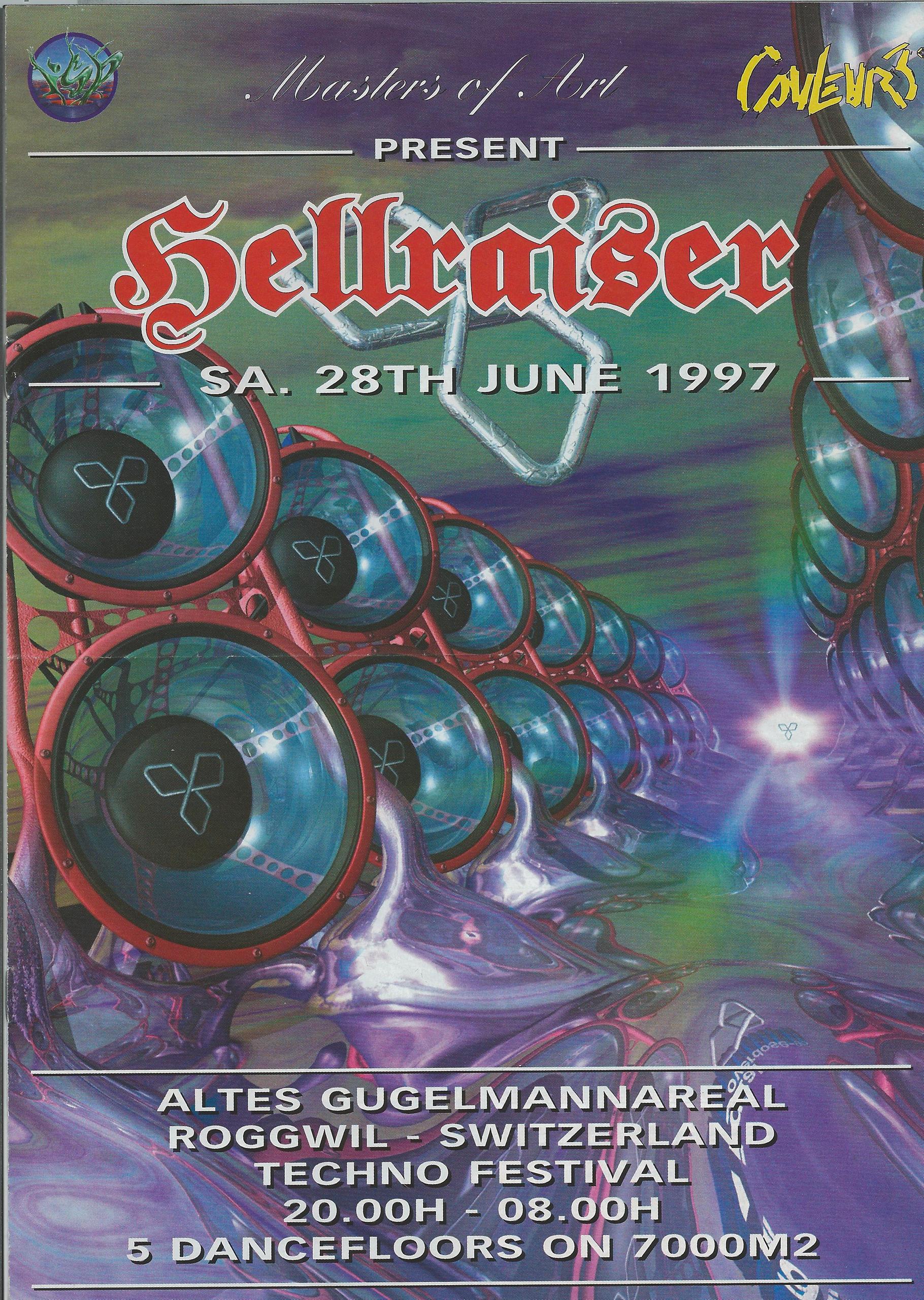

为了解决这个问题,组织方特意出资额外雇佣了更多的安保人员。他们也试图通过重新聚焦于主流铁克诺舞曲来吸引更多的参与者。从1998年起,格伯拥有了一个新的合作伙伴,对方不惜投入大量资金“把所有叫得出名字的、以及有些名气的人都给挖了过来,”他描述道。“从那时起,我们便走上了商业化的道路。”他们无疑获得了成功。1998年,参与名为“歌莉娅”(Goliath)系列的首场舞曲派对的人便达到了1.2万人之众。

忆往昔峥嵘岁月稠

如今,这位前组织者坦承,从那时起,罗格维尔村举办的舞会更多的关乎商业,而不再是一个与打造梦想有关的项目。格伯表示,在2001年之前,舞会的运营与收益一直呈现出蓬勃之势-尽管筹备工作变得愈发错综复杂:官方提出的各种要求一年比一年严格,而且活动场地的所有者-商人阿德里安·加瑟(Adrian Gasser)也要求组织方支付更多的租金。

现如今,这里依稀残留的是整整一代人的回忆。对他们而言,罗格维尔村已成了词典中不可或缺的一部分-而在当地村民心目中也镌刻下了很多温暖的追忆画面。

“那是一个美好的时代,”安玛莉·格鲁特说道。她所在的协会,从来没有像在古格曼纺织厂舞会举办期间轮岗工作时那样紧密团结在一起。目前在瑞士邮政(Swiss Post)担任活动经理的米罗施·格伯也抱着深厚的感情回顾了那段时光。他在那段时间里受益匪浅。

“我现在仍然在日常工作中用到的最重要的商业经验,都是在那时学到的,”他说:“这些经验,是你在大学象牙塔里无法学到的。”

至于昔日那个狂热迷恋音乐的少年格劳瑟,尽管他曾经沉溺于无数的派对和各类毒品,甚至一度参与贩卖毒品,但所幸现年已41岁的他还是设法完成了学业。现在他从事着教师工作。不过,逝去的岁月偶尔还是会浮现在他的脑海里。

“有时候当我出门时,会无意中在大街上跟另一个上了年纪的人偶遇,对方走过来冲我说:‘嘿,我们在哪儿见过,对吗?’我每次都会回答:‘没错,当年我就在那些舞会现场-但当时我们已经嗨得什么都不记得了。’”

(译自英文:张樱)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。