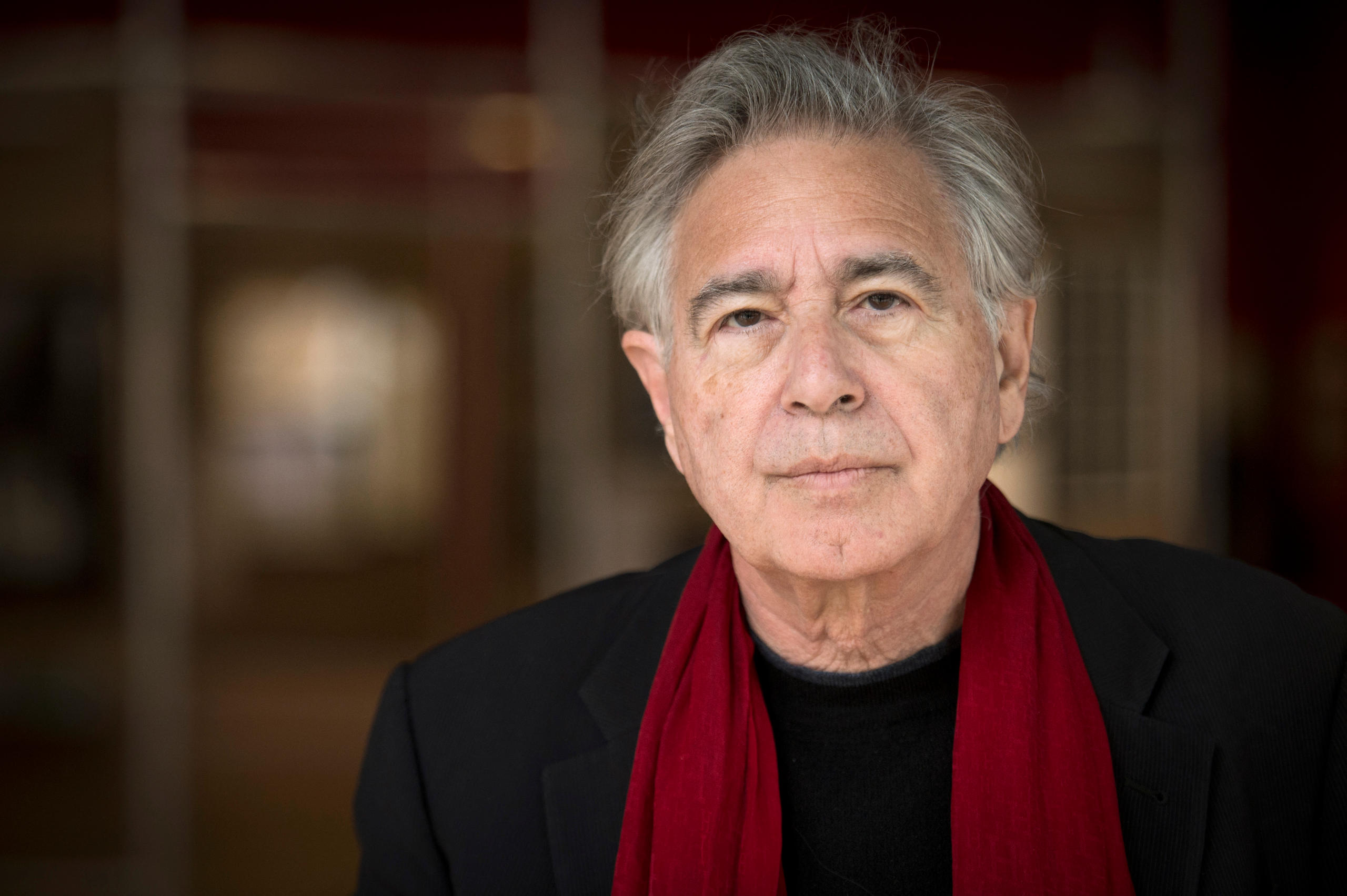

瑞士明星建筑师伯纳德·楚米

当瑞士建筑师伯纳德·楚米(Bernard Tschumi)完成他的首个作品时,已经年近不惑,巴黎维莱特公园的成功设计为他打开了走向国际的大门,这个公园被公认为是一个解构主义的建筑巨作。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

在巴黎的维莱特公园( Parc de la Villette)里,有26座像信号灯般红色的阶梯状建筑,有浮桥、各种设施,如咖啡馆、小卖部以及儿童游乐塔。它们看起来就像一些有创意的装置模型,支离破碎而又一反常态,却又被重新组合成合理的样子–在场地上有序地排成网格状。

这个公园是瑞士建筑师伯纳德·楚米的首个建筑作品,于1983年完工。楚米后来说,当时这个公园的订单来得正是时候。

这片位于巴黎北部的工业废墟让他有了施展才华的机会,将自己的建筑理念付诸实践。他的“剧院”–花园建筑中对“装饰性建筑”的称呼,有着不无疯狂的一面–来访者在没有指引的情况下也不会失去方向感。

虽然有带着蓝色标识的通道,但是条条大路通罗马,还有许多其他路径可以选择,而这些小路却未被标识。楚米用自己缜密的构思博得了评委的认可,从来自70个国家的470个团队中脱颖而出,他本人称整个公园是世界上最大的解构建筑。

拆除和重新组装

在接受巴黎维莱特公园的订单之前,他的构想只停留在图纸上,但在业界已经小有名气;在维莱特公园问世之后,他也让公众认识了自己,巴黎的这个项目确定了他作为解构主义建筑创始人之一的地位,这在当年的建筑界引起了不小的轰动。

楚米在一次访谈中表示,当时这个公园带来的反响仿佛是一个挣脱性的呐喊,他吃惊地回忆道:“80年代是20世纪最保守的建筑时期,经历了现代主义冷淡风之后,在后现代主义时期,支柱和修饰性元素又重新被接受,一些过去的理念又被重拾。

楚米和他的同行们为这种突如其来的变化深感惊讶,他们抓住这个时机,各显神通,纷纷拿出自己的设计。1988年,纽约现代艺术博物馆(MoMA)为7位艺术家:扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)、弗兰克·盖里(Frank Gehry)、雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)、丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind)、彼得·艾森曼(Peter Eisenman)、库珀·希梅尔博(Coop Himmelbau)以及伯纳德·楚米,举办了一场备受瞩目的展览。

展览的题目–“解构主义建筑”当时成为了一种思路,或者说展览上展出的这些建筑师的作品形成了一种建筑风格,这几位建筑师都崇尚雅克·德里达(Jacques Derrida)的解构主义建筑风格,喜欢拆除旧建筑,再将其改头换面,用创新取代逃回历史原型。

但楚米对这种概括性称谓一直不以为然。他回忆说:“我们想与时俱进,而不是发起一场会再次消逝的运动。我们是要将建筑与思想和创意再次接轨。”

他们中的每位建筑师都用自己的方式这样做了:例如,弗兰克·盖里(Frank Gehry)的毕尔巴鄂古根海姆博物馆(Guggenheim Museum)和丹尼尔·里伯斯金(Daniel Libeskind)的柏林犹太博物馆扩建工程也都使用了这种分散组合的基本原则。

他们打破了常规的模式,采用时而圆、时而凸凹不平的形状,设计出来的建筑仿佛是把支离破碎的碎片重新组合在一起似的,让人既困惑又惊奇并暗自忘记固有的习惯。

纸上建筑师

20世纪80年代,在纽约现代艺术博物馆举办展览时,楚米已经居住在纽约;这位出生在1944年的人,从小就被美国深深吸引,在访谈中,他多次回忆起自己人生中的一个决定性时刻:作为一名17 岁的学生来到美国做交换生,当他在芝加哥最高的建筑上俯瞰这座城市时,受到了无比震撼。

“在芝加哥,我看到了一座城市可以有的样子,这完全改变了我对世界的看法。正是在芝加哥,我决定要成为一名建筑师,“楚米有一次接受《建筑评论》杂志采访时说。成为建筑师之后,他就往返于纽约和巴黎之间,并在这两个城市都设有办公室。他在美国、欧洲和亚洲都有业务。

但他是在瑞士完成的学业。他的母亲是法国人,父亲是瑞士人,他在洛桑和巴黎两座城市长大。他父亲是瑞士著名建筑师让·楚米(Jean Tschumi),沃韦的雀巢公司总部就是他设计的。与许多其他瑞士知名建筑师一样,伯纳德·楚米也是在苏黎世联邦理工学院学习建筑。

后来瑞士对他来说过于狭小了,20世纪60年代,其他地方开始了围绕先锋派的讨论,楚米非常渴望参与进去。他先是去了巴黎,然后又去了伦敦和纽约,他一直在寻找打破建筑与艺术之间僵局的方法。他经常与雅克·德里达等知识分子交流,并从事教学、绘画和写作工作。

移动的人群、建筑物的使用者一次又一次地成为他的灵感和作品的重要元素,在他的《曼哈顿手稿》中可以明显感受到这一点。1976年-1981年间他在纽约创作了这些手稿,如今已经成为经典,楚米的绘画类似于一个编舞的说明,展示出人物在空间中的动作,而他的设计则是在对这些矢(向)量的追踪中跃然纸上。

建筑为这些动态提供了空间,却不加以限制。然而,无论是《曼哈顿手稿》,还是他早年的作品,都有一个特点:他的作品不一定非要以实体的形式表现;不需要受预算的限制;也不必与任何建筑商达成统一,它完全可以只存在于理论之中–这也是当时像楚米这样的理论家被贴上“纸上建筑师”标签的原因。

不会被错认

而当他真正将理论付诸于实践时,则与上世纪80年代的主流建筑文化形成了鲜明的对立,他的建筑不像弗兰克·盖里的作品那样用闪闪发光的金属实体作为特色,让人能一眼即能认出,楚米则没有典型的风格。在国际上,2009年竣工的雅典卫城博物馆新馆是他最著名的设计之一。

楚米设计的博物馆矗立于帕特农神庙(Parthenon)的对面:尽管置身于珍贵的历史遗迹中,博物馆依然以其不凡的独特性,散发出伟岸的磅礴气势。而他设计的曼哈顿下东区的蓝色住宅楼(BLUE外部链接)则在一群砖瓦建筑中佼佼不群,吸引了所有人的目光。

在这些建筑中都蕴含着建筑师的建筑哲学,他的设计总是从一个问题开始,而且永远不要认为自己已经知道答案。除了已形成的想法和可实现的东西之外,建筑还能是什么?如果抛开可行和固有的习性,为想象力留出空间,一座建筑还能成为什么样子?让电影、文学和哲学混合在一起,找到切入点,是楚米设计和工作的基础。

楚米将建筑定义为空间、事件和运动的结合体。在维莱特公园中,那些红色建筑的设立就是出于这个理念。修建一座建筑也是如此:首先要有理念和动感,然后再决定形状。“理念将建筑与建筑区分开来。有理念的自行车棚是一座建筑,而没有理念的大教堂则只是一幢楼房。”

楚米说,一座成功的城市建筑应该像一盘棋,比如”大富翁”游戏或国际象棋。建筑师设计出棋盘并制定一些规则,然后由人们来玩这盘游戏,用自己的方式享受无限的乐趣。楚米总是在他设计的建筑中,使用悬浮式开放通道,让人可以从下面走到上层的一个地点,同时也会为人们留出逗留的空间。例如,1988-2003年他任教的哥伦比亚大学的自习中心就是如此。

在很长一段时间里,楚米的设计并未出现在瑞士。瑞士《苏黎世报》曾抱怨过楚米对原籍国的冷淡。但后来,瑞士也向他发出了邀约,2005年,他在日内瓦为瑞士钟表制造商江诗丹顿建造了办公大楼;2014年,他又在萝实寄宿学校(le Rosey)的校园里建造了一座看似飞船的教学楼,这座飞船就像是一个信号,表明楚米降落瑞士。

(译自德文:杨煦冬)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。