瑞士曾经企图消灭耶尼什文化

Pro Juventute是瑞士的一个慈善基金会,成立于1912年。它致力于支持瑞士儿童和青年的权利和需求。Pro Juventute曾在几十年间,以其“马路上的儿童救助计划”撕裂了许多少数民族群体耶尼什人的家庭。今天,这些受援助的人的情况如何?让我们回顾一下瑞士历史上这段黑暗篇章。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

在她位于阿尔高州Holderbank家中的饭桌上,堆放着几摞文件,而这些只是乌希·瓦瑟(Uschi Waser)在一生中积累的文件中的一少部分。收集有关自己过去的文件记录让这位耶尼什女性几乎成了一名档案管理员。

她小心翼翼地从其中一个文件夹中取出一页泛黄的纸片,轻轻地放在桌子上。这张纸看起来似乎曾被叠得很小过,边缘已有轻微的裂痕。“母爱?”这两个用打字机打出来的小字在页面的最上面显示出来。

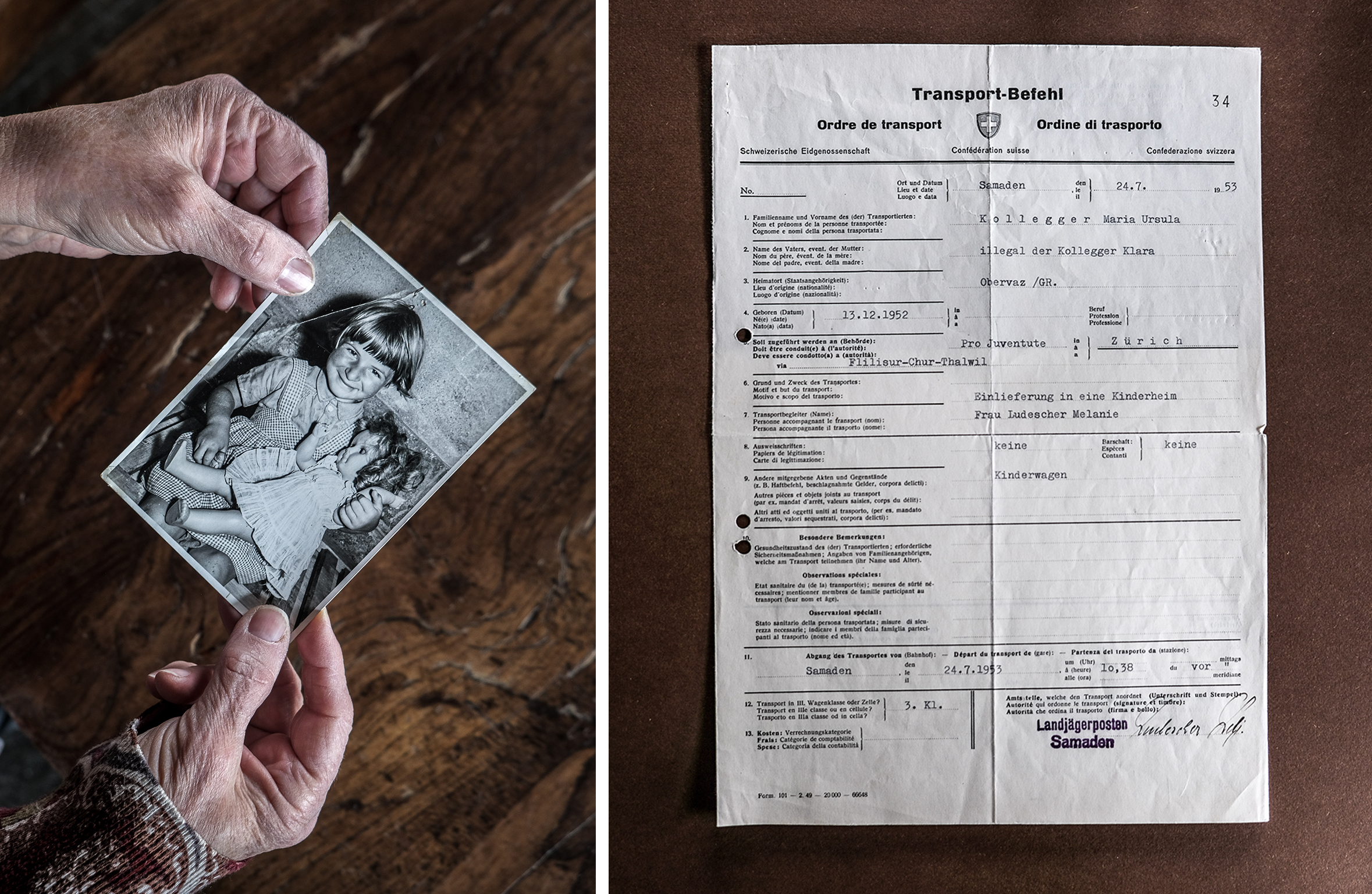

“这是我15岁的时候写的一首诗 ,”现年71岁的乌希·瓦瑟说,“一个15岁的女孩子是怎样的孤独。”在15岁的时候,她已经在25个不同的收容所、医院和寄养家庭中生活过,在不到一岁半的时候她就被从母亲身边带走了。从那时起,这个女孩每次和母亲在一起的时间没有超过过几个月。

Pro Juventute的阿尔弗雷德·西格弗里德(Alfred Siegfried)博士1926年发起的“马路上的儿童救助计划”是造成骨肉分离的原因,这项计划的目的是,将耶尼什家庭中的孩子带走,让他们“安定地生活”,从而消除“流浪的痛苦”。

流浪不仅被看作是对儿童的“忽略”,还是对社会的一种潜在危险。在1926年-1973年间,586名耶尼什儿童被这个前救济组织从他们的家庭带走,乌希·瓦瑟就是其中之一;而地方社区也在做着与该组织类似的事情,在整个瑞士,约有2000名耶尼什儿童被从自己的父母身边带走。

“我的母亲是Pro Juventute一个“最佳”人选,”这位七十多岁的老人说。乌希·瓦瑟的母亲在小时候就被该项“救助计划”从父母身边带走了。后来她自己带着四个私生子生活,因不堪重负,经常会打孩子。

“但她也经常被Pro Juventute追踪,常常被逼得走投无路。”1952年乌希·瓦瑟刚刚出生,阿尔弗雷德·齐格弗里德就想方设法想获得对这个女孩的监护权,因为他想 “竭尽全力”制止又一个“流浪的孩子”出现。

然而在他把乌希送进去的孤儿院里,乌希的情况并不比在家里好。惩处和殴打是每天的家常便饭 ,“我至今依然记得小时候被两个修女按在桌子上,第三个修女拿着地毯槌打我。”

多年来,她的母亲一直尝试要回孩子的监护权,但未能如愿。而乌希·瓦瑟则被从一个孤儿院转到另一个收容所。她和许多其他“马路上的孩子”一样有着相同的命运,令他们受到骨肉分离和孤独的折磨。他们也很难获得友谊,当两个女孩相处得很好时,就会被很快分开。

至于一个有爱的家,就更与他们无缘了。乌希在一个名叫“好牧人”的收容所生活了几年,那里给她留下的印象是:“压抑、麻木和孤独。我在那里从未有过归属感。”每天晚上,她都无数次祈祷:亲爱的上帝给我一个爸爸和妈妈吧。“我把一生的祈祷都做完了。”

一日生活在孤儿院,永远都是孤儿

该项救助组织以优生学和种族主义的“流浪者研究”为基础展开了“救助计划”。20世纪初,库尔精神病学家约瑟夫·约尔格(Josef Jörger),为了证明“流浪家庭”的“基因退化”,汇编了耶尼什家庭的姓氏名单及家谱。

这个所谓的“氏族档案”(Sippenarchiv)后来被用于精神病学鉴定。约尔格也支持定居和消除游动生活方式的政策,因为他希望这能改善这些家庭的遗传基因,这也是 “马路上的孩子”援助计划的中心意图。

这些被救助的孩子应该在寄养家庭中培养成出“固定居住”的习惯。然而,由于能找到的寄养家庭太少,大量的孩子在孤儿院或收容所中长大。对于这些孩子来说,曾经生活在这些类似机构中的人,一生都带着耻辱的标签。乌希说:“我总是要粉饰自己的履历,因为我害怕作为在孤儿院和收容所中长大的人会找不到工作。”

尤其是,如果有人被监护人标示出“难管教”的标签,就会被送去强制劳动或劳改机构,比如弗里堡的Bellechasse劳教所,这所监狱耸立在荒芜的平原中间、周围是大片的田野。一百多名 “马路上的孩子”被送到这里,尽管他们从未犯过任何刑事罪。而对他们的监禁被冠冕堂皇地说成是行政安排。

虽然在大多数情况下,这些被按照行政程序安置在这里的人,与其他罪犯是有所不同的,但是,他们必须与那些罪犯干同样的农活,生活条件没有任何不同。公众对关在Bellechasse监狱里的人也不会区别看待。毕竟,没有足够的理由也不会被关进监狱里,大家都会这么想。

“援助计划”的结束和寻找的开始

早在上世纪40年代,耶尼什人就找媒体控诉该“援助组织”的这种做法,但却没人相信他们。直到20世纪70年代,才围绕这些孤儿院和收容所在公众中掀起了热议,1972年,第一篇文章出现在《观察》杂志上。1973年,也就是五十年前,这一“救助组织”才迫于公众的压力不得不解散。

之后,耶尼什人开始行动起来,树立政治意识和建立身份。当时出现了许多协会,但最重要的是,他们开始寻找亲人。那时,两、三代耶尼什人家庭已经被 “救助组织”拆散和摧毁。

他们开始寻找父母、兄弟姐妹和丢失的孩子。来自巴塞尔的耶尼什人维南兹·诺贝尔(Venanz Nobel)清楚地记得那段日子:“当时,每天都有人来到营地前,问我是否知道他们的家庭。”这种寻找至今仍未结束,“每年还会有两、三个人会找到我。”

他的父亲塞普·诺贝尔(Sepp Nobel)自己从小就被从父母身边带走,在一个寄养家庭中长大。在他父亲的档案中后来发现了齐格弗里德的一张手写纸条:他把这个男孩从动荡环境中带出来,并交给一个定居的酒鬼收养,并说这是一个勇敢的实验。而值得注意的是,尽管诺贝尔一家定居生活,但依然被视为是“游动家族”–只是因为他们有耶尼什血统。这也是当时许多定居耶尼什人的命运。

塞普·诺贝尔在不幸的遭遇中还是幸运的,那个“定居的酒鬼”后来死了,而养母慈爱地将他养大,并坦白告诉他,他是“吉普赛人”的后代。这一点他从未忘记。“我父亲每年都会去苏黎世找Pro Juventute救助组织,请他们告诉他,他的父母和兄弟姐妹是谁。”但Pro Juventute没有提供任何信息。最后,他的父亲放弃了寻找。

“谎言、掩盖和图方便”

后来在维南兹·诺贝尔对自己的耶尼什血统产生了兴趣并开始调查时,才有所发现。他的祖父当时已经去世很久,他的祖母在不久前刚刚去世。“在葬礼上,我们一下子有了50个新的亲戚。”

不久之后,维南兹·诺贝尔也买了一辆房车,20年来他从一个地方转移到另一个地方生活。他的父亲经常来看望他,也结识了自己的朋友,并在某一时刻,接受了自己是耶尼什人的身份,在此之前,他一直以此为耻。

西格弗里德还在许多情况下“成功地”阻止了耶尼什人的婚姻,并让他们在自己的“监护”下生活。监护人档案中对这些“马路上的孩子”的记录,是对这些孩子和年轻人最严重的诽谤。这是乌希在14岁的时候亲身感受到的。

她当时对他的养父提出了申诉,因为他对她进行了常年的性侵和强奸。然而法院却因为档案中对乌希的描述和记录,将她形容成不值得信任的人,最后将养父无罪释放。今天乌希知道:我从一开始就没有胜算。”

在审判期间,乌希曾尝试过自杀。“我记得我像今天一样想过,死后谁会在我的坟墓上放一朵花。结论是:没人。”

无论是那位一直站在养父一边的养母,还是那些认为她是“天生骗子”的修女们,抑或是那个在她割腕后才出现的监护人,都不会来。而她的自杀被定性为是对自己撒谎的承认,乌希被送去治疗–不是作为受害者,而是因为她被诊断为“有病”。

直到今日,提起那段往事她还会哽咽失声。尽管如此,她依然相信,未来终会获得幸运。直到她看到了自己的档案。那是1989年,乌希37岁。“我永远无法想象那是怎样的卑鄙和无人性。”

多年来,Pro Juventute的监护人档案一直是被监护人、各州和联邦政府之间争论的焦点,直到1986年它们最终被移交给联邦档案馆,这时,受监护人终于能够首次看到这些档案。对许多人来说,这是他们寻找家庭和身份的一些重要线索,但目睹这些档案中的记载并非易事。例如,维南兹·诺贝尔讲述了他父亲的感受:“尽管你清晰地知道事实和档案内容之间的天壤之别,但面对四份满是对你和你的家庭贬损评论的联邦档案还是让人不寒而栗。”

如果没有这些文件,乌希·瓦瑟今天可能是一个完全不同的人。然而,没有这些文件,她也不会公开她的故事。她说:“我必须这样做,否则我会窒息、自杀或酗酒。”因此,她成为少数愿意公开自己身世的人之一,因为许多人已经无法或不想再提起那些往事了。

然而,即使是作为一个耶尼什基金会的主席,积极投入为耶尼什人争取权力的行动;从事过各种项目;并接受了无数次采访的乌希·瓦瑟,也从未向自己的女儿们详细讲述过她的过去。

她现在知道怎样去消化自己的过去了,她已经获得了那些曾决定她的生活,亦步亦趋地伴随她的文件的掌控权,而且她还总是会为自己留一条后路:“我总是需要留一条出路。“ 她的后路就是一辆她自己的车,她可以随时开车离开,她也总是在身上带着足够的现金,以便能够随时住进旅馆。”

她如今依然怀有对当局的不信任和害怕再被送进收容所的惶恐。“我已经在安乐死机构‘解脱’报了名,”乌希说:“现在我只希望我不要错过自己能做决定的时机。”

本文为街头杂志《Surprise外部链接》的第二版节选。

(译自德文:杨煦冬)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。