“迪伦马特用侦探小说谴责瑞士在二战中的过失”

1月5日是瑞士作家弗里德里希·迪伦马特(Friedrich Dürrenmatt)的百年诞辰,数周前人们在他30周年的忌日上也缅怀过他。迪伦马特是上个世纪瑞士最伟大的德语作家之一,有些人将他的悲喜剧与卡夫卡的杰作并举。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

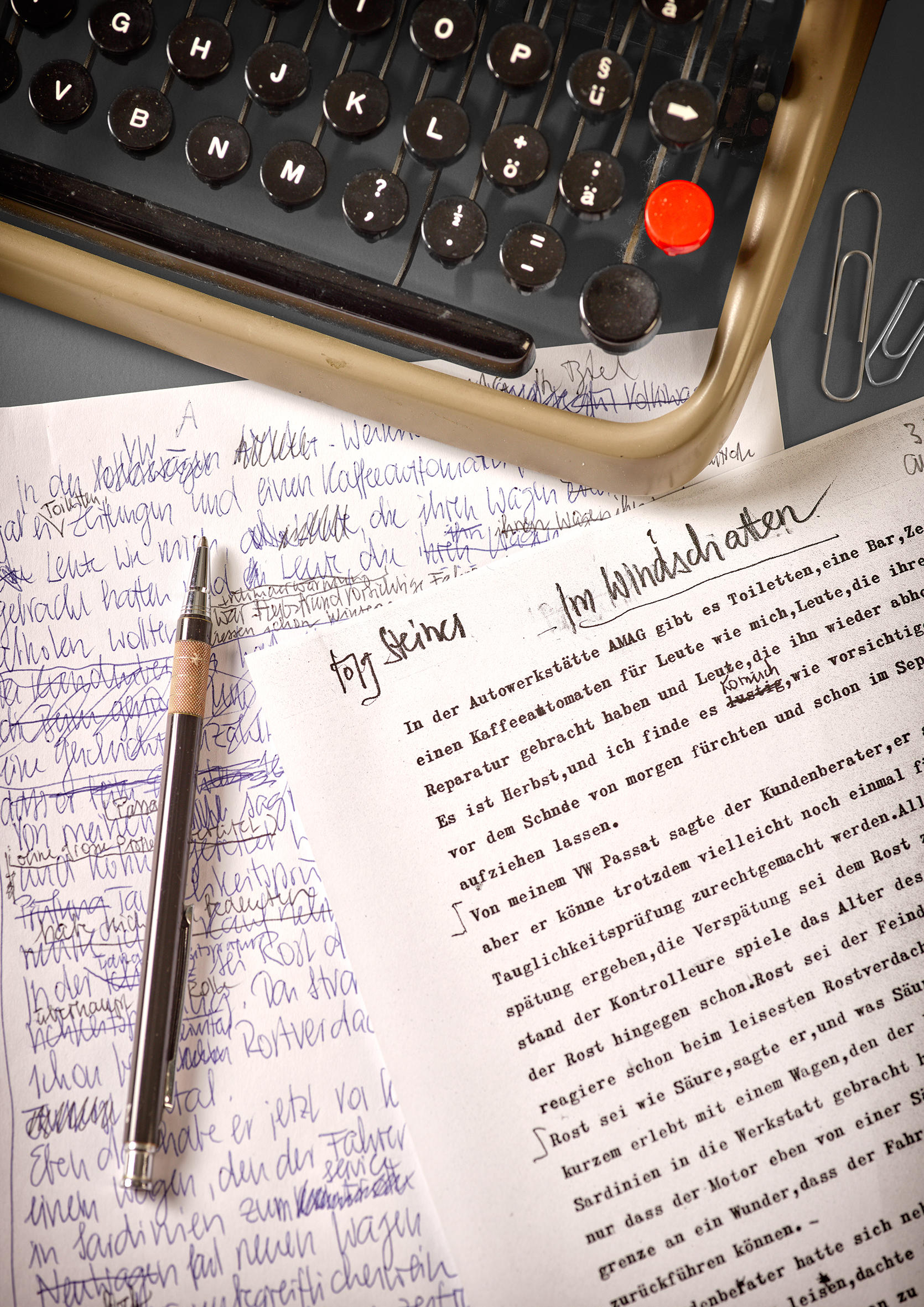

值此周年纪念之际,让我们追随世界名剧《老妇还乡》,再一次探讨迪伦马特在1950年左右因经济窘迫而创作的侦探小说吧。

其中最著名的当属2003年被西恩·潘(Sean Penn)搬上银幕的《承诺》(Das Versprechen),我们与伊丽莎白·布龙芬(Elisabeth Bronfen)就此聊起来。这位文学研究专家执教于苏黎世大学和纽约大学,对文化中的谋杀和杀害非常熟悉。我们想从她那里了解迪伦马特继承了什么样的国际传统,为什么伯尔尼高原上一位乖僻探长的案件,到2020年还能吸引瑞士以外的读者阅读?

瑞士资讯:为什么描写谋杀的侦探小说能成为最受欢迎的娱乐类型之一?

伊丽莎白·布龙芬:它的社会功能在19在20世纪之交第一个犯罪故事问世时彰显得最清楚-有人被杀,几个人受嫌疑。经调查得知,只有一个人是罪犯,但被害人也并非全然无辜。犯罪小说的意义并不仅在于揭发恶人恶行,还在于揭示谋杀的必然性。这样的故事具有一种净化功能,在古典戏剧中就曾出现:群体随受害者的死亡和对罪犯的惩戒得以净化,一个经典替罪羊的故事。

这样的净化直至今日还吸引着电视机前的观众?

是的。但除了这种有道德教益的小型戏剧外,还产生了第二种犯罪小说,也就是美国“硬汉风格”的侦探作品。它始于左派的达希尔·哈米特(Dashiell Hammett):他利用犯罪文学来佐证警务系统中的罪行和政坛的腐败。侦探故事成为了一个个密码,大部分用于解锁资本主义文化的一个个缺陷。这样的创作方向演变为当今的“北欧黑风”(Nordic Noir),让来自瑞典、丹麦的侦探小说风靡全球,然而它的首要功能还是批判现实社会。

迪伦马特在他的侦探小说中把瑞士描绘成田园化的、未受战争打扰的国家,也是继承这一风格并创造了“瑞士黑风”吗?

从某种程度来讲,是的。但要想理解迪伦马特尚缺一角:“法式黑”的影响。美式的套路是:好警察、坏警察、红颜祸水、邪恶的儿子,为罪过、补偿和创伤画一个大大的问号,有一点存在主义的味道。硬汉型侦探小说对美国四五十年代的城市描写是非常粗糙的。但源于乔治·西默农(Georges Simenon)的“法式黑风”则继承了存在主义,却又删去了现实主义-法国人赋予了侦探小说寓意。如果您不喜欢“寓言”这个词,也可以说,犯罪小说代表着现代社会的一种神话。

迪伦马特集所有这些形式之大成。他没有延续肮脏的现实主义,在他的小说中被净化的瑞士只是一个背景,但他想表明态度:他利用犯罪小说来谴责实利主义的血腥以及二战中瑞士的过错。

在《嫌疑》(Der Verdacht)一书中,探长追查的瑞士人二战期间曾在集中营里做过残酷的活体实验,回到瑞士后却成为疗养院医生而胡作非为,一位身材矮小的杀人犯、一位有毒瘾的前共产党女党员和一位出于基督精神,向天堂引领众生的护士都帮过他。这里的噱头使它看上去像一部劣质电影。

有意思。您还是让我从头说起吧。现在读迪伦马特的作品有双重视角:一方面有些过时……

从哪儿看出来的?

从人物的言谈举止就可以看出来,书是写于四五十年代的,特别是对女性的看法比较保守。迪伦马特的行文有些琐碎,但不会毫无节制,场景很紧凑、很小。还有当探长贝尔拉赫(Bärlach)驶过伯尔尼时,总是对风景加以美化。他在拜访苏黎世时总觉得太吵,因为交通太繁忙。在这里读者可能会想:对不起,他说的真是那个上世纪中期还很安静的苏黎世吗?那时其他的侦探故事可都是发生在纽约、旧金山、洛杉矶和巴黎那类大都市的。

我还想“挽救”一下迪伦马特……

我正在做这事啊!我觉得他对他的国家批评得非常准确,瑞士实在不大。在《法官和刽子手》一书中,只有两条街通往恶人的房子。当探长知道这个人不是罪犯时,那么另一个肯定就是,案情就此真相大白。在美式小说中,坏人可以藏匿于大城市,或者从洛杉矶开车到蒂华纳,然后消失在墨西哥。但在迪伦马特笔下,坏人甚至走不出瑞士德语区。他刻意塑造也在揭露瑞士的“小”,被群山环绕。所以我并不认为在《嫌犯》中设置愚蠢的人物是在哗众取宠:这或许有些古怪,但从戏剧艺术上来说,却是设定好的试着“与历史妥协”,在小小的医院搭建的舞台上,在解剖台上。

在迪伦马特的其他侦探小说中也有这种“向历史妥协”吗?

迪伦马特在他的侦探小说中总能让人看到尸体,那些富足的人被埋葬,特别是死去的纳粹分子。这点在《嫌疑》中表现得尤为明显;在《法官和刽子手》中,也有这样一位与纳粹做生意的人物;而在《承诺》一书中,人们很快就能联想起瑞士在二战时的无动于衷。

表现得很明显吗?

小说的结尾是探长一直追踪的杀童犯妻子的坦白。迪伦马特让这个女人临死前承认,她一直都知道自家男人在杀人,但她总认为,这会是最后一次。她是同案犯,人们在阅读时能够领会:她就是瑞士。二战时瑞士知道很多内情,但却听之任之。

这本书起初是为德国电影《光天化日之下》(1958年)写的脚本,后来他自己改编了。与电影截然不同,书中调查者陷入了道德漩涡:为了引出性犯罪者,探长Matthäi利用小孩当“活诱饵”。

早在《法官和刽子手》中,探长就戏弄、利用了罪犯。这种正义的愤怒来自美国的传统-为了缉拿真凶不惜使用任何手段。如今这种俗套不仅仅出现在侦探小说中:为了了解罪犯,人们不惜一步步地成为罪犯的一部分。这种特点在迪伦马特的作品中表现得很明显。

在《承诺》一书中,迪伦马特抨击了根据他的脚本拍摄的电影,为什么呢?

从影史上看,文学往往比电影严酷,电影的结尾更和缓。但迪伦马特在书中反对这种“轻描淡写”:在海因茨·吕曼(Heinz Rühmann)的电影里,用来当诱饵的不再是孩子,而是一个橱窗模特,用它来引诱杀人犯。主角在最后也并未陷入绝望;女人招供的情节没了,缺少了毫无作为的旁观者隐喻。

在西恩·潘拍摄的新电影《誓不罢休》(The Pledge,又译《誓死追缉令》,2003年)中同样没有这些片段,迪伦马特是不是也会生气?

1958年的影片与迪伦马特的设想相差太多、太平和了,美国的这个要重口味得多:人们可以血淋淋地看到小女孩都遭遇了什么。探长必须向拿着十字架的受害者母亲发誓,他一定能找到罪犯;他的身心都被这项任务占据着,甚至开始出现幻听。这样的誓言就与极端福音主义有了牵连。《誓不罢休》不仅仅是一项承诺,它也是一种保证。所以我相信这部影片会得到迪伦马特的肯定:他对人物如何违背誓言很感兴趣。

您提到的迪伦马特笔下的“小”怎么能适应“辽阔”的美国呢?

影片的拍摄地其实有点像瑞士,在内华达的山区高地。迪伦马特的书最初也是为搬上舞台准备的:人物少,情节严谨、可信度高。正因为它的克制、它的小,才让迪伦马特的小说结构清晰,可以适应各种情况,甚至被移植到另一片土地上。我感兴趣的是,如何让文化的东西走向世界(英)外部链接,以及何时、为什么能走向世界。迪伦马特的主题和角色构架是面向世界的,他的文字里有可以让人吸取和改编的东西,一种类型化的东西。

(译自德语:宋婷)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。