“迪倫馬特用偵探小說譴責瑞士在二戰中的過失”

1月5日是瑞士作家弗里德里希·迪倫馬特(Friedrich Dürrenmatt)的百年誕辰,數週前人們在他30週年的忌日上也緬懷過他。迪倫馬特是上個世紀瑞士最偉大的德語作家之一,有些人將他的悲喜劇與卡夫卡的傑作並列。

阅读本文简体字版本请 点击这里

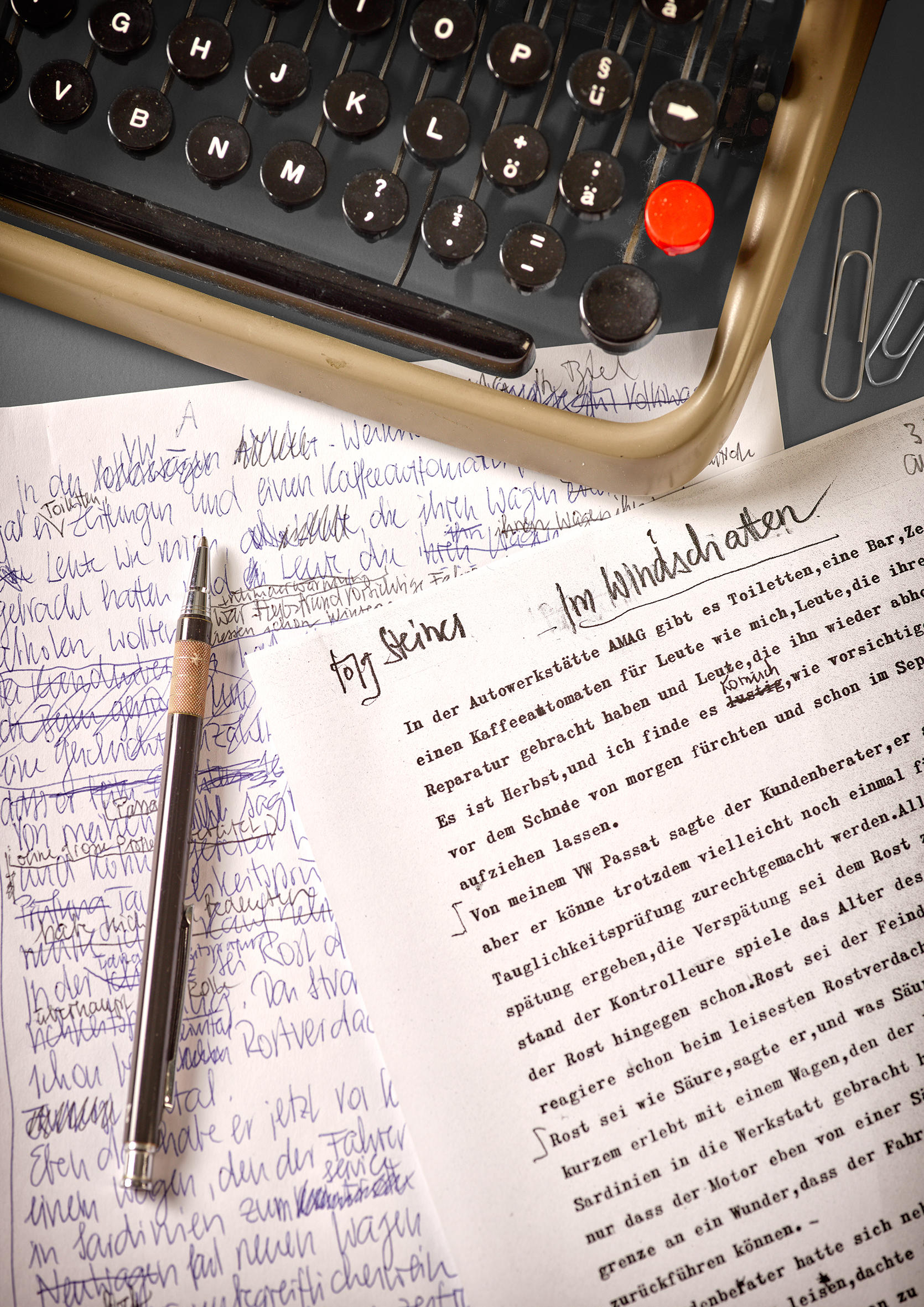

值此週年紀念之際,讓我們追隨世界名劇《老婦還鄉》,再一次探討迪倫馬特在1950年左右因經濟窘迫而創作的偵探小說吧。

其中最著名的當屬2003年被西恩·潘(Sean Penn)搬上銀幕的《承諾》(Das Versprechen),我們與伊麗莎白·布龍芬(Elisabeth Bronfen)就此聊起來。這位文學研究專家任教於蘇黎世大學和紐約大學,對文化中的謀殺和殺害非常熟悉。我們想從她那裡了解迪倫馬特繼承了什麼樣的國際傳統,為什麼伯恩高原上一位乖僻探長的案件,到2020年還能吸引瑞士以外的讀者閱讀?

瑞士資訊:為什麼描寫謀殺的偵探小說能成為最受歡迎的娛樂類型之一?

伊麗莎白·布龍芬:它的社會功能在19在20世紀之交第一個犯罪故事問世時彰顯得最清楚-有人被殺,幾個人受嫌疑。經調查得知,只有一個人是罪犯,但被害人也並非全然無辜。犯罪小說的意義並不僅在於揭發惡人惡行,還在於揭示謀殺的必然性。這樣的故事具有一種淨化功能,在古典戲劇中就曾出現:群體隨受害者的死亡和對罪犯的懲戒得以淨化,一個經典替罪羊的故事。

這樣的淨化直至今日還吸引著電視機前的觀眾?

Genau. Doch neben diesen moralischen Kammerspielen 是的。但除了這種有道德教益的小型戲劇外,還產生了第二種犯罪小說,也就是美國“硬漢風格”的偵探作品。它始於左派的達希爾·哈米特(Dashiell Hammett):他利用犯罪文學來佐證警務系統中的罪行和政壇的腐敗。偵探故事成為了一個個密碼,大部分用於解鎖資本主義文化的一個個缺陷。這樣的創作方向演變為當今的“北歐黑風”(Nordic Noir),讓來自瑞典、丹麥的偵探小說風靡全球,然而它的首要功能還是批判現實社會。

迪倫馬特在它的偵探小說中把瑞士描繪成田園化的、未受戰爭侵擾的國家,也是繼承這一風格並創造了“瑞士黑風”嗎?

從某種程度來講,是的。但要想理解迪倫馬特尚缺一角:“法式黑”的影響。美式的套路是:好警察、壞警察、紅顏禍水、邪惡的兒子,為罪過、補償和創傷畫一個大大的問號,有一點存在主義的味道。硬漢型偵探小說對美國四五十年代的城市描寫是非常粗糙的。但源於喬治·西默農(Georges Simenon)的“法式黑風”則繼承了存在主義,卻又刪去了現實主義-法國人賦予了偵探小說寓意。如果您不喜歡“寓言”這個詞,也可以說,犯罪小說代表著現代社會的一種神話。

迪倫馬特集所有這些形式之大成。他沒有延續骯髒的現實主義,在他的小說中被淨化的瑞士只是一個背景,但他想表明態度:他利用犯罪小說來譴責實利主義的血腥以及二戰中瑞士的過錯。

在《嫌疑》(Der Verdacht)一書中,探長追查的瑞士人二戰期間曾在集中營裡做過殘酷的活體實驗,回到瑞士後卻成為療養院醫生而胡作非為,一位身材矮小的殺人犯、一位有毒癮的前共產黨女黨員和一位出於基督精神,向天堂引領眾生的護士都幫過他。這裡的噱頭使它看上去像一部劣質電影。

有意思。您還是讓我從頭說起吧。現在讀迪倫馬特的作品有雙重視角:一方面有些過時……

從哪兒看出來的?

從人物的言談舉止就可以看出來,書是寫於四五十年代的,特別是對女性的看法比較保守。迪倫馬特的行文有些瑣碎,但不會毫無節制,場景很緊湊、很小。還有當探長貝爾拉赫(Bärlach)駛過伯恩時,總是對風景加以美化。他在拜訪蘇黎世時總覺得太吵,因為交通太繁忙。在這裡讀者可能會想:對不起,他說的真是那個上世紀中期還很安靜的蘇黎世嗎?那時其他的偵探故事可都是發生在紐約、舊金山、洛杉磯和巴黎那類大都市的。

我還想“挽救”一下迪倫馬特……

我正在做這事啊!我覺得他對他的國家批評得非常準確,瑞士實在不大。在《法官和劊子手》一書中,只有兩條街通往惡人的房子。當探長知道這個人不是罪犯時,那麼另一個肯定就是,案情就此真相大白。在美式小說中,壞人可以藏匿於大城市,或者從洛杉磯開車到蒂華納,然後消失在墨西哥。但在迪倫馬特筆下,壞人甚至走不出瑞士德語區。他刻意塑造也在揭露瑞士的“小”,被群山環繞。所以我並不認為在《嫌犯》中設置愚蠢的人物是在譁眾取寵:這或許有些古怪,但從戲劇藝術上來說,卻是設定好的試著“與歷史妥協”,在小小的醫院搭建的舞台上,在解剖台上。

在迪倫馬特的其他偵探小說中也有這種“向歷史妥協”嗎?

迪倫馬特在他的偵探小說中總能讓人看到屍體,那些富足的人被埋葬,特別是死去的納粹分子。這點在《嫌疑》中表現得尤為明顯;在《法官和劊子手》中,也有這樣一位與納粹做生意的人物;而在《承諾》一書中,人們很快就能聯想起瑞士在二戰時的無動於衷。

表現得很明顯嗎?

小說的結尾是探長一直追踪的殺童犯妻子的自白。迪倫馬特讓這個女人臨死前承認,她一直都知道自家男人在殺人,但她總認為,這會是最後一次。她是同案犯,人們在閱讀時能夠領會:她就是瑞士。二戰時瑞士知道很多內情,但卻聽之任之。

這本書起初是為德國電影《光天化日之下》(1958年)寫的腳本,後來他自己改編了。與電影截然不同,書中調查者陷入了道德漩渦:為了引出性犯罪者,探長Matthäi利用小孩當“活誘餌”。

早在《法官和劊子手》中,探長就戲弄、利用了罪犯。這種正義的憤怒來自美國的傳統-為了緝拿真兇不惜使用任何手段。如今這種俗套不僅僅出現在偵探小說中:為了了解罪犯,人們不惜一步步地成為罪犯的一部分。這種特點在迪倫馬特的作品中表現得很明顯。

在《承諾》一書中,迪倫馬特抨擊了根據他的腳本拍攝的電影,為什麼呢?

從影史上看,文學往往比電影嚴酷,電影的結尾更和緩。但迪倫馬特在書中反對這種“輕描淡寫”:在海因茨·呂曼(Heinz Rühmann)的電影裡,用來當誘餌的不再是孩子,而是一個櫥窗模特,用它來引誘殺人犯。主角在最後也並未陷入絕望;女人招供的情節沒了,缺少了毫無作為的旁觀者隱喻。

在西恩·潘拍攝的新電影《誓不罷休》(The Pledge,又譯《誓死追緝令》,2003年)中同樣沒有這些片段,迪倫馬特是不是也會生氣?

1958年的影片與迪倫馬特的設想相差太多、太平和了,美國的這個要重口味得多:人們可以血淋淋地看到小女孩都遭遇了什麼。探長必須向拿著十字架的受害者母親發誓,他一定能找到罪犯;他的身心都被這項任務佔據著,甚至開始出現幻聽。這樣的誓言就與極端福音主義有了牽連。 《誓不罷休》不僅僅是一項承諾,它也是一種保證。所以我相信這部影片會得到迪倫馬特的肯定:他對人物如何違背誓言很感興趣。

您提到的迪倫馬特筆下的“小”怎麼能適應“遼闊”的美國呢?

影片的拍攝地其實有點像瑞士,在內華達的山區高地。迪倫馬特的書最初也是為搬上舞台準備的:人物少,情節嚴謹、可信度高。正因為它的克制、它的小,才讓迪倫馬特的小說結構清晰,可以適應各種情況,甚至被移植到另一片土地上。我感興趣的是,如何讓文化的東西走向世界(英)外部链接,以及何時、為什麼能走向世界。迪倫馬特的主題和角色構架是面向世界的,他的文字裡有可以讓人吸取和改編的東西,一種類型化的東西。

(譯自德語:宋婷)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。