“我们总是被很多人围着,但我们依然很孤独”

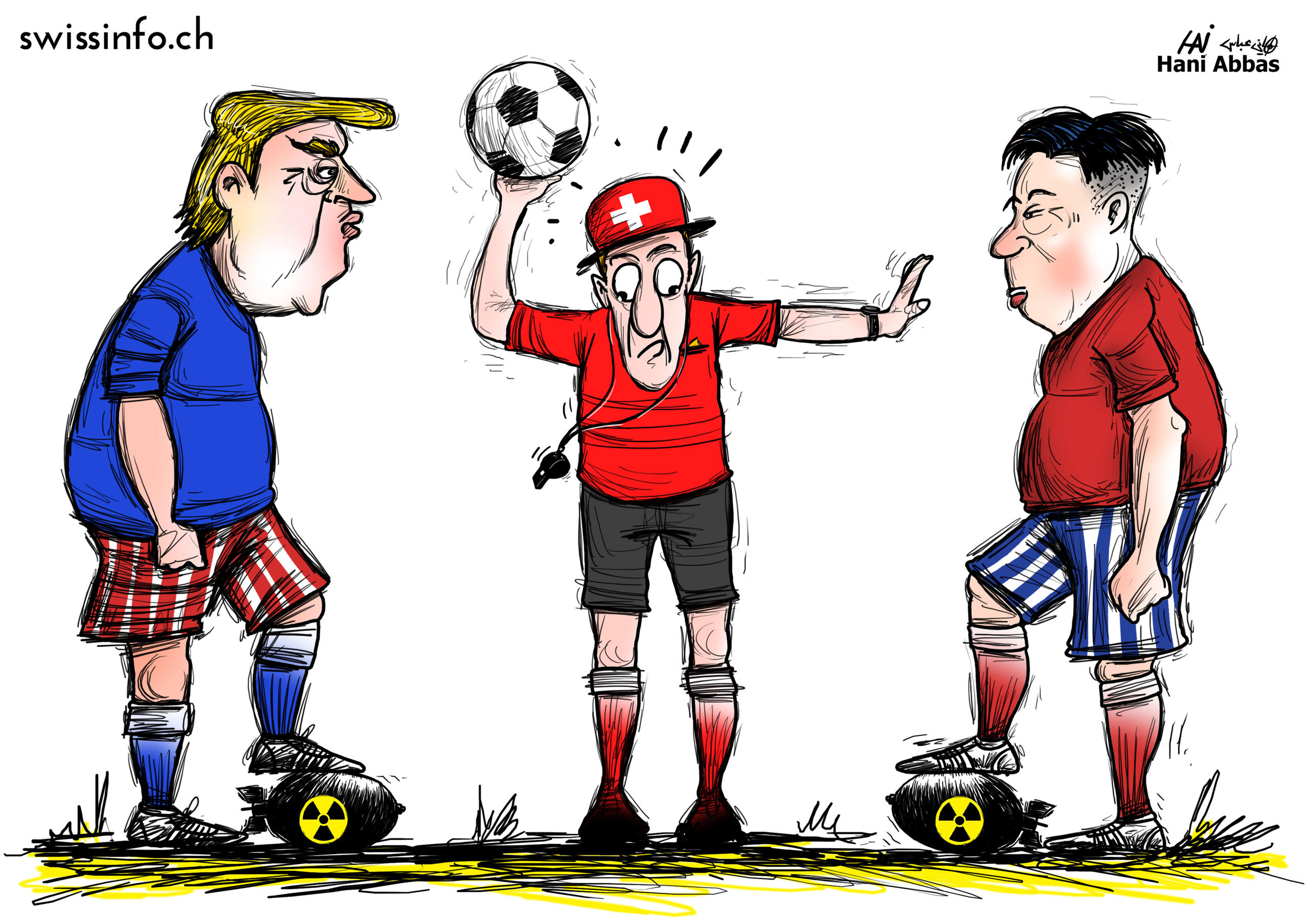

瑞士有一种职业叫和平调解员,没有人注意到他们,但是他们却带着争取和平的使命,奔波于世界各地。他们生活在旅途上,整日都在进行调解-有时候还要面对狰狞的嘴脸。瑞士外交部的和平使者Julian Hottinger就是这样一位专家,他向瑞士资讯swissinfo.ch讲述了他寂寥的职业生活。

swissinfo.ch:可不可以这样理解,一位调解员的就像一个国家的代表,接受一项任务,然后从一个地方奔向另一个地方,永远不知道归家的日期。

Julian Hottinger自2003年开始接受瑞士联邦外交部的委派担人调解专家。他曾在苏丹、乌干达、布隆迪、利比里亚和印度尼西亚执行过任务。

他也在英国、法国、西班牙、阿拉伯进行过调停。目前他手上有6个危机案要处理。涉及国家和矛盾双方是谁,他不能透露。

在瑞士大学毕业之后,他在加拿大接受了国际实用调停的培训,之后为加拿大工作了数年。

Julian Hottinger:在我接受调解员培训的时候,就知道调解员经常会被比作传教士,在美国南部有这样的传教士,从一个村庄走到另一个村庄,发送圣经。这样的画面的确有点像我的生活:我非常频繁地旅行,这属于我工作的一部分。每年我在自己床上也只能睡上65-70次。最痛苦的是,当一次出差比计划的时间要长,或者必须从一个地方直接去另一个地方接受新的工作,这样计划外的推迟归期,令人沮丧。

swissinfo.ch:听起来很辛苦。

J.H.:也不是,其实还可以。在接受培训时,我已经做好了这样生活的思想准备,那时我们昼夜都在做这样的练习。调解员们必须养成这样的习惯,无论到哪,都能做到自我调节,这种调节功能有时候可以让临时住所取代家。

swissinfo.ch:那么您怎样在奔波喧嚣中为自己保留一片舒适宁静的天地?

J.H.:只要有时间我就会阅读。我喜欢读历史,那些与工作无关的历史。我还喜欢散步,每天能多次散步最好,另外我每天晚上都保证能吃点东西并且有足够的睡眠。

swissinfo.ch:一般情况下,一场调解需要两到三周的时间,之后冲突双方就会让您走人,为什么?

J.H.:我们尽量避免两种僵持,在谈判桌上和家里。因此谈判双方都要与自己人交谈,分析局面并交流调解的程度。这样才能在下一次碰面时指出问题。如果没有后方家里的支持,一切都将是徒劳。

如今只达到停战效果不再令人满意,而冲突双方更多地想知道未来会怎样。

swissinfo.ch:这样周而复始的循环碰面有可能会持续多年。

J.H:是,谁也不可能事先知道一场调解需要多长时间。调解过程很像漏斗的运作。我们一步步从最重要的问题开始着手。比如我们交涉的目标是稳定一个法律系统,那么我们就用不同的方式从最普通的理论问题开始,这一步的目的在于,让谈判桌边的所有人都能有同样的基础认识。

swissinfo.ch:这样,那些做了充分准备工作的谈判人员会不会感到无聊?

J.H.:让所有人都参加到讨论中来,这点很重要,因为这样才能步调一致。一般情况下,敌对双方会在这个环节上愿意露面。大多数情况会这样,这个回合的讨论会限制在理论层面,还不涉及到具体矛盾。

swissinfo.ch:在第二阶段,对立双方也还不会谈及各自的情况。

J.H.:只是间接触及到问题,在这个阶段,针对对立双方在自己国家对事态进行分析时收集的问题、想法、异议和建议进行讨论。第三个阶段才真正涉及到问题所在,这里就会谈到具体问题,各方会展开唇枪舌战,相互攻击,然后会寻求解决方案。比如尽可能就一种法律系统达成统一。

swissinfo.ch:您作为调解员允许提出解决建议吗?

J.H.:我作为调解员的任务是,让对立双方尽可能接近对方,以便自己找出化解方案。但一般冲突双方不到最后不会迈出这一步。当我觉得交涉得出的解决方案有点离题,比如没有涉及到问题所在时,或者从法律出发,看到权力分配有问题的时候;我会说出我的想法,但是最后的决定还是要由冲突双方做出。

swissinfo.ch:那么为了很好地陪伴对立双方的谈判,您需要掌握很多各国的知识吗?

J.H.:现在大多调解员都是某一问题的专家。调解团的人员组合在调解过程中常常会变。一般在一场调停中17-25名调解员在不同时间段交替参与。我个人是停战协议的专家。法律和经济问题不是我的强项。

swissinfo.ch:现在进行和平交涉比以前更复杂了吗?

J.H.:如今只达到停战效果不再令人满意,冲突双方更多地想知道未来会怎样,因此往往需要提供一个全面的社会方案。这一切都需要难以预料的精力和时间。

我能犯的所有错误几乎都是在刚入行的三年犯下的。我几乎可以断定,我是最差的一位调解员。简直是灾难。

swissinfo.ch:您怎样为一次出差做准备?

J.H.:一般情况下,我提前2-3周,知道即将接受一项新任务。我就开始见专家,读材料并与冲突双方的代表建立联系。每个人都会把自己的看法告诉我,这对我非常重要,我也这样与人交流,因为只有这样才能对具体情况有所了解。

swissinfo.ch:您说,有时候调解也意味着与魔鬼对话。引发争议的是您曾与乌干达战犯Joseph Kony会面。您能理解这种非议吗?

J.H.:当然理解。我知道当时许多人都觉得我们的会面,令这位战犯有了优势,但是我要说的是:有些罪行是不可饶恕的,这一点我们从一开始就跟Kony和他的四位助手挑明了,我们告诉他们,我们不能为他们做任何事。在那个为期18个月的交涉中,我们做的事是,让反政府武装(LRA)重新融入北乌干达的社会。

swissinfo.ch:这样的会面有时候不会令您失眠吗?

J.H.:说实话,如果您见到这些人的真人,你不会觉得他们与您或我有什么不同。他们做了可怕的事情,要为之付出代价。但是我的工作不是仔细研究并调查他们都做了什么。我也不会评判他们,这是其他人该做的事。我的任务是,帮助一个国家,一个社会寻找到一条新的道路,而不是靠暴力解决问题。对于我来说,最困难的是刚接到任务那段时间,我会失眠或者根本睡不着,我很紧张,会想起过去犯过的所有错误;或者我会想象有可能发生的事。

swissinfo.ch:您犯过许多错误吗?

J.H.:我能犯的所有错误几乎都是在刚入行的三年犯下的。我几乎可以断定,我是最差的一位调解员。简直是灾难。我已经开始找其他工作,因为我觉得这份工作我一定干不长了。但是我也学到了很多东西,在一位资深调解员的陪同下,我一步步承担起身上的责任。现在我已经从业将近30年了。

swissinfo.ch:您可以说是个例外了,您的许多同事在干了10-15年之后,就都转行了。

J.H.:我开始得早,我也没干过其他工作。我根本不知道其他工作怎么干。我们调解员有一种职业病,我这样形容这种病,就是“被许多人围着却很孤独”。我们必须时刻知道自己在说什么,就算在家也是。我们必须与身边的所有人保持一定距离。

swissinfo.ch:这对家庭生活一定很不容易。

J.H.:是这样的。因为如果你在家也不放松,会带来矛盾。有一天家人会问,这个人到底是谁,因为他的头脑总是不知在哪里飘离。

swissinfo.ch:许多危机又出现了,暴力重归,这不令人气恼吗?

J.H.:这很伤感。尤其是当冲突双方已经参加过调停,而我知道他们依然有可能改变主意的时候,更令人沮丧。

(翻译:杨煦冬)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。