一名瑞士女医生:在非洲是天使,在欧洲是恶魔

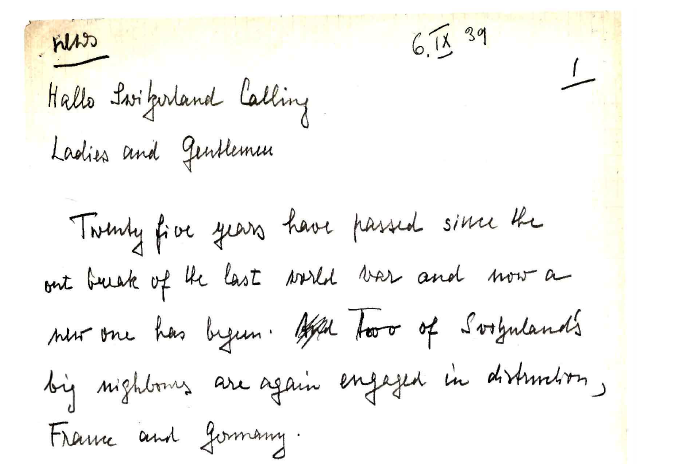

一位瑞士女医生数十年来一直驾驶螺旋桨飞机穿梭于肯尼亚,为最贫困的人治病。而只有在她死后,她在二战中的经历才为人知晓,难道她的后半生都在为前半生忏悔吗?

Anne Spoerry去世时已经八十岁,她是个女英雄。1999年2月,这名瑞士女子因中风去世,此时,她已经在肯尼亚做了近五十年的医生,直到去世前不久依然在工作。这里的人尊敬地叫她 “达克塔里妈妈”-医生妈妈,很多人把她视为圣人。数千人参加了在内罗毕举办的悼念活动,其中有许多总理和外交官。

Spoerry医生在欧洲也很有名。早在20世纪70年代就有以她为题材的电影、媒体报道和人物故事。她的事迹很吸引人:46岁拿到飞行员执照,买了一架小型螺旋桨飞机,几乎每天都飞到肯尼亚最偏远的角落去给人看病,她通常都是一个人,经常要冒着很大的危险。Spoerry医生挽救了许多人的生命。“她一个人做了整个医院的工作,”一篇文章曾这样写道:“她有一颗金子般的心”。“一位受尊敬的传奇飞行医生,”在肯尼亚她的墓碑上写道。

然而多年后才发现,这并不是她故事的全部。

不屈不挠的 “达克塔里妈妈”

1948年秋天,Anne Spoerry离开苏黎世湖畔Männedorf的家。在马赛港登上一艘货轮。这艘船是她父亲的一个朋友的,他给她介绍了一份船医的工作。三十出头的Spoerry在也门和埃塞俄比亚做了两站停留,两年后,抵达肯尼亚-并决定留在那里。

她为什么在二战结束三年后离开自己的祖国远走他乡,并没有确切说法。她在1994年出的自传中写道:”那时候所有的年轻人都心存希望能找到另一个世界,逃离血腥的冲突和战争留下的记忆“。

而她自己是怎样度过的战争年代,在约300页的自传中,几乎未曾提及。她只是不经意地写道,战争期间她在监狱里待了两年左右,因为作为在巴黎学习的医学系学生,她参与了法国的抵抗运动。她曾在Ravensbrück,柏林北部的女子集中营中度过了一年时光,这是同类集中营中最大的一个-也是一个极其恐怖的地方。囚犯们被强迫劳动,受到侮辱和酷刑的折磨,数万人没能活着出来。

Spoerry是否挣脱了战争留下的记忆?是集中营中的苦难经历驱使她去非洲开始新的生活?

在肯尼亚的头几年,这位同样持有法国护照的瑞士女子,是在内罗毕北部的一个农场里度过的。她每天都会开着她的标致203去探访肯尼亚和欧洲病人。四十多岁时,她加入了一个援助组织,该组织使用小型飞机将医生运送到偏远地区为人看病。Spoerry自己拿到了飞行员执照,买了一架螺旋桨飞机,从此以后,她就经常飞往偏僻的小村庄-主要是肯尼亚北部的村庄。

Spoerry降落的地方,往往会有几十名患者在等待。有的地方几个月没有来过医生,在电影镜头里,她经常戴着棒球帽,穿着蓝色衬衫。”达克塔里妈妈“(肯尼亚语妈妈医生的意思)把她的小治疗台就放在飞机旁边或树下。她从黑色的医疗包里取出药品,然后开始诊治。首先来的是孩子和妈妈们,然后是其他人。打疫苗、拔牙、接骨,Spoerry什么都治。

她的同伴们对她的印象是:很有冒险精神、适应力强,据说有时脾气粗暴、急躁,但总是很想做好事。尤其说她不知疲倦。据悉,她每年照顾2万名病人。后来有人说,在当时的非洲,从没有人像她一样救过那么多人的命。

未回答的问题

Spoerry的事迹很快就引起了记者的注意。美国人John Heminway被这位飞行的医生所吸引,”我很好奇,也很着迷,我想知道是什么驱动着她做这一切,“他在电话的另一头说。

1980年,他第一次见到这位瑞士女性,是在她内罗毕威尔逊机场附近的一间小平房办公室里。Spoerry带他坐飞机去肯尼亚北部,让他陪她工作几天。一天晚上,当Heminway问起她在战争期间的经历时,Spoerry发火了,“她说这和她在这里的工作毫无关系。她还说,我是去报道她在非洲生活的,这才是最重要的。”这位记者回忆说。

在随后的几年里,Heminway多次报道了Spoerry,两人后来成为朋友。他又提了几次战争的事,但Spoerry总是回避这个话题。其他记者也都有过类似的经历。在上世纪80年代的一次采访中,Spoerry在谈到她在Ravensbrück集中营中的生活时说:“一切都过去了,不再提了。”

“我想她不想说可能是因为这对她来说太痛苦了,”Heminway说:“我猜她可能受到了德国人的酷刑摧残,或许为她留下了很大的创伤,这不是我该问的。”

他错了

可是Spoerry去世一年后,女医生的侄子Bernard Spoerry交给Heminway一叠文件。他说,是在姑姑死后,他在姑姑的保险柜里找到的。“其中一份文件让我倒吸了一口凉气,”Heminway说。这是一份由西方盟军编纂的名单,上面有1945年以前涉嫌犯有战争罪人的名字,8名瑞士男人和1名瑞士女人。

而这个瑞士人就是 “酷刑通缉犯”-Anne Spoerry。

严重指控

她在战争中做了什么?她一直不想说的故事是什么?她去非洲时留在欧洲的是什么?

在大约75年后的今天,寻找答案的人会在苏黎世山脚下的Irchelpark公园的一座混凝土建筑中找到答案。在苏黎世州档案馆那些按日期排列,并整齐地编号的白色文件夹中,放着Spoerry的法庭审判档案。细致的存档管理,令Spoerry的故事得以完善的保存。

1947年1月的一个温和的星期天,傍晚6点,一辆囚车抵达Meilen县监狱,车上的人就是Anne Spoerry。这位29岁的女子几小时前在Lenzerheide的度假屋被捕。一天后,警察在邻近的Männedorf村搜查了犯人的家-一座庄严的湖畔贵族建筑。Spoerry在当日接受了三次问审。

罪名很重:“谋杀罪还押”,此外,还有协助和教唆谋杀、伤害和殴打。今天这些被统称为战争罪;然而,这些罪行直到Spoerry被捕20年后才被纳入瑞士刑法。

据称,Spoerry认下了她在Ravensbrück期间犯下了这些罪行。她到达后不久就成为狱医,负责所在监区的医疗工作。但根据起诉书,她并未行使医生的职责,而是虐待其他女性,将她们送上死亡之路,或者亲手杀死她们。

第一次审讯的笔录,她给人的印象是一个毫无悔过之心和自我反省的女人。“这把我逗笑了,不,不是这样的。”当被问及是否给犯人注射过致命针剂时,她回答道。她还否认了由她挑选囚犯进入毒气室。不过,Spoerry承认确实殴打过囚犯,并冬天在盥洗室用冷水浇过她们。“但我不知道这些女人是否因此而感冒了,”她说。

“暴行”

在Spoerry被捕十天后,第一个证人在Meilen出庭作证。这名前集中营囚犯将Spoerry的行为描述为 “恐怖”,她指控这位女医生要对众多妇女的死亡负责。她对Spoerry在盥洗室采取的强制措施作了如下描述:“妇女们的手被一根皮筋绑在背后,在盥洗室里,她们的头被压在一个大水槽里,打开水龙头让冰水顺着病人的身体流淌。”

而1947年春在苏黎世湖畔的这场审判进展十分缓慢。其中一个原因是很难找到更多的证人;而另一个原因就是检察院本身,他们无意进行进一步调查,就在Spoerry入狱六周后,当地负责这起案件的检察官似乎就已经有了定论,他在一份备忘录中写道:“我觉得这个案件进入起诉程序的可能性不大,”他说。而且他认为迄今为止唯一的控方证人不可靠,何况针对Spoerry已经进行了司法调查。

1947年3月7日,Anne Spoerry被保释出狱,保释金3万瑞郎。调查持续到12月,然后,在圣诞节前一天,检察院完成了调查报告。不久后,该案“因缺乏确凿罪证”而被最后结案。

不到一年后,Spoerry离家去了非洲,她把自己的过去埋葬起来–直到她去世,她都没有公开谈论过她在Ravensbrück集中营的那段经历。

她的沉默是因为那是段不光荣的历史吗?

“黑天使”

2000年,当John Heminway获得了Spoerry保险箱里的文件时,他开始寻找答案。他访问了法国、英国和瑞士的档案馆。这位记者希望搞清楚Spoerry在Ravensbrück集中营中度过的16个月中到底发生了什么。

在查询过程中,另一个瑞士女人的名字进入他的视线:Carmen Mory,这个来自Adelboden的女性也被关在Ravensbrück集中营中,因为被怀疑是德法双重间谍。当Spoerry被分到集中营的第10号囚犯营房时,Mory是那里的区长,即具有监督职能的囚犯。

两个瑞士女人成为朋友,并很快就同居一室。后来,同狱犯人甚至还传言她们在谈恋爱。Spoerry接管了Mory手下10号楼囚犯的医疗工作-显然也完全沿用了她的作风。Mory被描述为:不择手段、强势和暴力。她的狱友们称她为 “黑天使”。战争结束两年后,全世界都知道这意味着什么。在汉堡的英国军事法庭上,Mory因在10号楼区的多次杀人和虐待行径被判处死刑。不久后,她就自杀了。

据说,Spoerry后来在瑞士被指控的所有罪行都是她在集中营第10区度过的五个月期间犯下的-在Mory的指导下,部分是与她合作。据一位狱友回忆,Spoerry在Mory离开10号楼区后,曾说她是一个 “魔鬼“,为她施了“魔法”。

Heminway的调查似乎也证实了这一说法。他走访了与Spoerry一起被关押在第10楼的三个法国女人。其中一个女人告诉他,Spoerry是如何给一个波兰女孩注射致命针剂的。“她没有半点迟疑,”她说:“我简直无语。” 另一个法国女人则描述了一名女囚犯如何在Spoerry殴打和浇冷水后死亡。

Heminway震惊了,这真的是那个他在肯尼亚看到的令他非常崇拜的女人吗?

这位记者用了近10年的时间了解这个案子。2018年,他将自己的调查成果出版成书,书中,他虽不能回答关于Spoerry在第10楼区生活期间留下的所有问题。但对他来说,她的罪责几乎没有怀疑:“Spoerry是否做了她被指控的所有一切,我不能肯定,但无可置疑她做了坏事。”

Spoerry是否钻了瑞士战后时代潮流的空子?

1947年苏黎世湖畔的调查之所以得出不同的结论,原因很多:缺乏确凿的证据,难以接触到证人;Spoerry的律师也非常卖力,他甚至还请人起草了一份图文的报告,以抹黑一名控方证人。

然而,至少从Meilen检察院长达51页的结案报告中不难看出,Spoerry的案子的确从当时瑞士的意识形态中获益。在1947年,瑞士对自己在战争中的作用尚无批判性反思,当时无论是民众还是司法部门都对瑞士在纳粹德国的活动不感兴趣。

在这一背景下,Spoerry被视为受害者,而不是犯罪者-灰色的阴影显然被忽略了,就不足为奇了。在结案报告中她被誉为:“有非凡的勇气、坚定不移勇敢的人”,“聪明、认真、正直”也是对她的评价。

而苏黎世调查人员对其他四名证人的看法则完全不同,这些证人的证词只能以书面形式呈交。虽然并无实证,但她们被认为是共产党成员,因此她们的证词被当成“出于敌意故意夸大了事实和情节”,此外,她们还被认为“悲情在她们的言辞中起着主导作用,因此损害了客观性”。

John Heminway在大约六十年后见到了Meilen法院结案报告中提到的两位证人,他的看法有所不同:“她们很肯定自己说的是事实”。

在悔过之心的驱使下?

Anne Spoerry在Ravensbrück究竟有什么罪恶之举,已经无法确定。她从德国集中营中的战犯转变为肯尼亚挽救人生命的身份转变引发了这样的提问:她被指控在集中营中犯下的罪行,是因为所处险恶环境而不得已所为?甚至是生存所需?她的肯尼亚之行是为了躲避法律制裁,尤其是为了躲避那些知道她在10号楼行为的同伴?Spoerry要在非洲赎罪吗?她的后半生是为了弥补前半生的罪恶?

“如果Anne没有按照Carmen Mory的吩咐去做,她肯定活不下来。”侄子Bernard Spoerry说。现年72岁的他,已在肯尼亚度过了部分人生,在那里,他亲眼看着姑姑行善事,两人关系非常密切。

Bernard是在姑姑去世前不久才知道集中营的事。有一次,一位叔叔曾说,Anne必须为自己的行为负责。后来,一个同狱犯告诉过他,他的姑姑被指控的罪名是什么。“这可能有各种含义,”Bernard Spoerry说。他姑姑对那段经历保持缄默,甚至全家都回避这个话题。但他说,他从未对姑姑产生愤怒或排斥的情感,他说:“如果我遇到了那样的情况,我也会不惜一切代价保命。”

对于记者John Heminway来说似乎更复杂一些,“她在集中营中的行为令人震惊,极其恶毒和凶残,”他说,他相信Spoerry去肯尼亚是为了逃避她的过去。当被问及是否能原谅她时,Heminway提到他为写书而采访过的一位女性-作为10号监区的同伴,她曾亲眼目睹了Spoerry的所作所为。“如果战后我在街上看到她,我一定会对她转过身去,对她视若无睹,”她告诉记者,“但今天,我了解了她在非洲的事迹之后,我会拥抱她。” Heminway说,他也是这样的感觉。“她在非洲做的事近乎于一个圣人。”

“没有捷径”

而Spoerry本人呢?她最后与过去和解了吗?有一点很清楚,直到最后她都认为,在肯尼亚的工作还未结束。“她停不下来,”Heminway说。她的侄子Heminway说她是“强迫症”,“只有在工作的时候她才会觉得舒服。”

“人生没有捷径可走,”Spoerry在去世前几年接受采访时说:“只要还能干,就不退休。停止工作,就像是一种失败。”

一个人能用做好事来弥补以前犯下的罪恶吗?也许Anne Spoerry也在不断地问自己这个问题。或许直到最后她也未找到答案,因此就一直做下去。

本文发表于2021年2月17日的《新苏黎世报》。经作者和出版社同意,在此转载。

(译自德文:杨煦冬)

符合JTI标准

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们!如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论,或者想向我们反映您发现的事实错误,请发邮件给我们:chinese@swissinfo.ch。