En Suisse aussi, le souvenir se grave dans la pierre

En cette journée du 11 novembre, beaucoup de pays célèbrent le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Au cœur de ces cérémonies, on trouve très souvent des monuments qui honorent la mémoire des morts. Pourtant épargnée par le conflit, la Suisse compte également des lieux de mémoire.

La journée de dimanche est marquée dans plusieurs pays par les commémorations de la Première Guerre mondiale. La France et le Royaume-Uni en particulier ont vu les choses en grand.

En Angleterre, 882’246 coquelicots rouges en céramique ont été plantés dans les douves de la Tour de LondresLien externe. Ce nombre correspond à celui des soldats britanniques morts pendant le conflit.

En France, le président Emmanuel Macron a effectué durant une semaine une «itinérance mémorielle» dans les zones de combat. Ces commémorations se terminent le 11 novembre à Paris, en présence de plus de 60 chefs d’EtatsLien externe. La Suisse y sera représentée par le président de la Confédération Alain Berset.

Soldats étrangers sur sol suisse

En Suisse, quelques commémorations ont été organisées en souvenir des morts de la Grande Guerre. Par exemple au cimetière St-Martin de Vevey (Vaud). Le carré britannique du cimetière compte 88 soldats du Commonwealth morts durant la Première Guerre mondiale et 48 autres morts durant la Seconde Guerre mondiale.

La présence de tombes de soldats étrangers sur sol suisse s’explique par l’accueil de prisonniers de guerre en Suisse dès la guerre franco-prussienne de 1870. Cette politique s’est poursuivie durant les deux conflits mondiaux.

Lors de la Première Guerre mondiale, la Suisse a accueilli de 1916 à 1919 plus de 65’000 prisonniers de guerre pour des raisons humanitaires. Il s’agissait de prisonniers gravement malades ou blessés ou relativement âgés. Un certain nombre d’entre eux sont morts en Suisse et y sont enterrés.

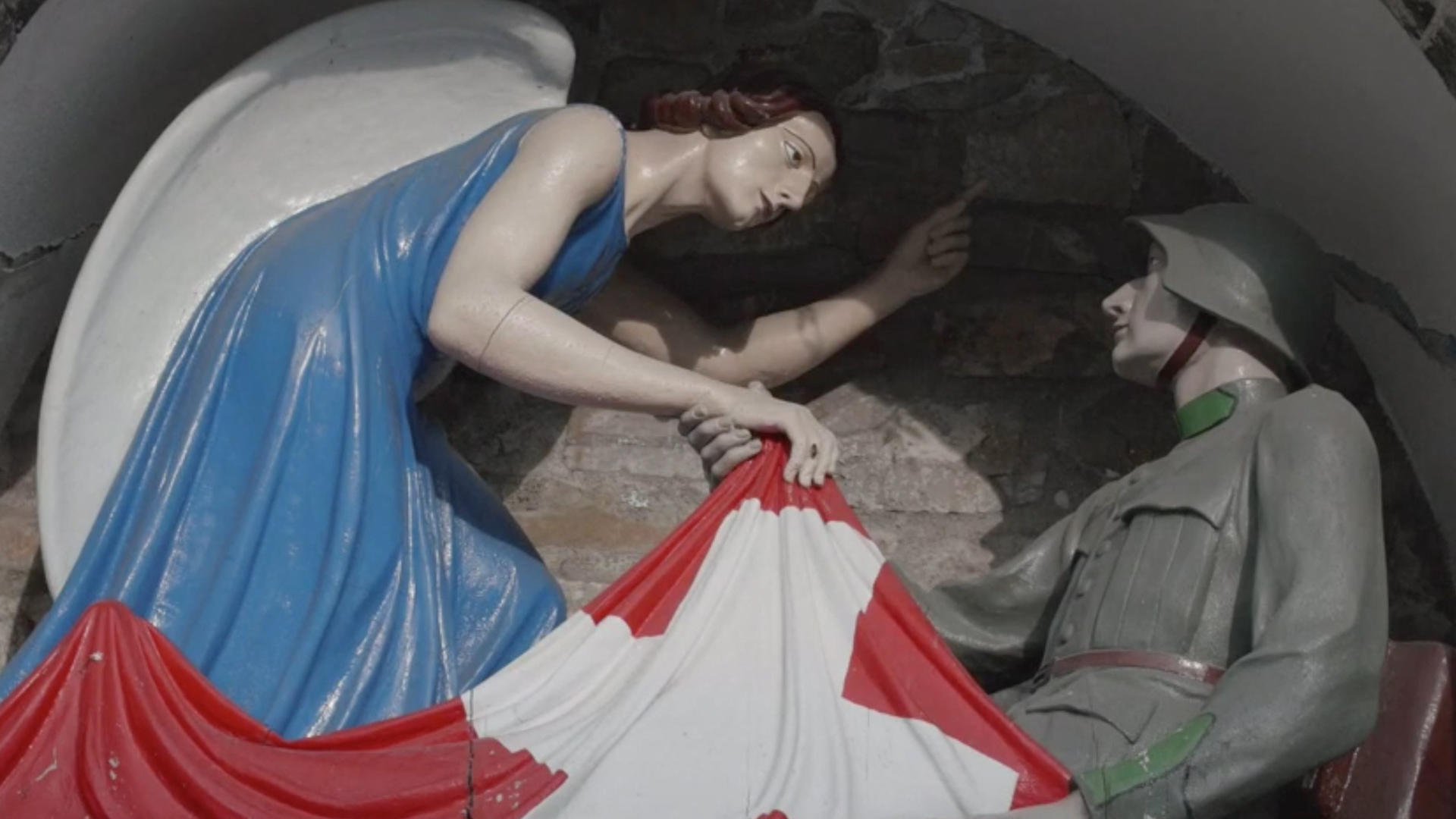

Cette politique d’accueil a laissé des traces dans la pierre. Pour la seule France, on dénombre plus d’une centaine de lieux en SuisseLien externe où le souvenir des «morts pour la France» est honoré, qu’il s’agisse de tombes, de monuments, de stèles ou encore de plaques.

Aussi des victimes suisses

La Première Guerre mondiale a aussi provoqué directement la mort de citoyens suisses. Des centaines d’entre eux se sont en effet engagés volontairement dans des armées étrangères, particulièrement du côté des Alliés. En France, le site gouvernemental «Mémoire des hommesLien externe» recense 1991 soldats tués qui étaient nés en Suisse.

A ces Suisses volontaires, il faut encore ajouter les nombreux étrangers qui vivaient en Suisse et qui l’ont quittée en août 1914 pour être mobilisés dans leurs pays d’origine. Après la guerre, diverses communautés étrangères ont fait ériger des monuments pour honorer leurs combattants.

Martyres de la cause antibolchévique

Même si la Suisse a réussi à rester neutre, la Grande Guerre a aussi impliqué indirectement l’armée suisse. En août 1914, 220’000 hommes ont été mobilisés pour défendre les frontières. L’effectif a ensuite varié au gré des menaces. A la fin du conflit, il n’y avait plus que 12’500 hommes mobilisés. Mais un tiers des effectifs a été rappelé en novembre 1918 pour contrer la grève générale déclenchée par le mouvement ouvrier.

Selon le Dictionnaire historique de la SuisseLien externe, environ 3000 soldats sont morts durant le service actif, en raison de maladie ou d’accidents. Plus de la moitié (1800) sont décédés à la fin de l’année 1918, fauchés par l’épidémie de grippe espagnole. La concordance de deux événements – grippe espagnole et grève générale – a donné lieu à des monuments souvent destinés à honorer des «martyres de la cause antibolchévique».

Plus

La Suisse se souvient des ses soldats

Par ailleurs, deux cas de soldats suisses tombés sous les balles étrangères sont répertoriés. Le 4 octobre 1916, au col de l’Umbrail, à la frontière entre les Grisons et l’Italie, le fusilier Georg Cathomas a été tué par des tirs de troupes italiennes qui voulaient perturber une fête que les Autrichiens faisaient à l’occasion de l’anniversaire de l’empereur François-Joseph.

Le 7 octobre 1918, à la frontière jurassienne, un ballon d’observation suisse a été abattu par un avion de chasse allemand, provoquant la mort du lieutenant aérostier Walter Flury.

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.