Elle a yodlé sur les routes du jazz et rêve d’étourdir la Suisse

Gabriela Martina a appris le yodel chez elle, au plus profond de la campagne helvétique. C’est ensuite à l’étranger qu’elle a développé sa pratique du chant et son répertoire salués par moult éloges, aux États-Unis d’abord, aux Pays-Bas dorénavant. Il lui reste à conquérir le cœur de la Suisse, son pays.

Son récent clip «Homage to GrämlisLien externe» suggère ce que seraient peut-être les premières scènes d’une version actualisée de Heidi, produit culturel suisse d’exportation par excellence, mythique ou quasi. Le paysage montagnard en arrière-plan d’un pâturage verdoyant n’a pourtant rien d’artificiel. Gabriela Martina a grandi dans une ferme proche de Lucerne, en Suisse centrale, au cœur de la campagne.

Son âme pétrie de culture populaire, elle l’a embarquée avec elle à Boston (États-Unis) pour s’inscrire au fameux Berklee College of Music. L’endroit idéal pour fusionner traditions de son pays – le yodle avant tout -, musiques expérimentales et jazz.

Après treize ans aux USA, plusieurs prix et des critiques encourageantes de la presse spécialisée, la Suissesse a choisi de rentrer en Europe avec son mari. Elle s’est installée à Amsterdam après une période en Suisse durant la pandémie de Coronavirus. Un virus qui a retardé la sortie d’un premier album mais l’a incitée à peaufiner ses aptitudes au yodel à l’Université de Lucerne, sous la direction de Nadja Räss. Elle en a aussi profité pour imaginer une bonne partie des titres de son deuxième opus, «States», annoncé pour le printemps 2024.

Chanteuse et compositrice, Gabriela Martina fourmille d’idées. Avec son groupe formé d’anciens camarades de Berklee, elle est sur le point d’enregistrer à Boston les titres d’un troisième album, titres dont beaucoup ont été pensés en vue d’un projet avec la chanteuse mozambicaine Angelina Mbulo. Il s’agissait pour les deux musiciennes de sensibiliser au problème du mariage des enfants et ses conséquences – violence domestique, abus au sein du couple (physiques, sexuels ou psychologiques), abandon.

Un projet remisé dans les tiroirs après qu’Angelina Mbulo a répondu positivement à une proposition d’emploi. «Mais j’avais composé neuf nouvelles pièces sur le thème «femme – sexualité – empowerment», indique à swissinfo.ch Gabriela Martina par téléphone depuis Amsterdam.

swissinfo.ch: Après de nombreuses années aux États-Unis, vous vivez maintenant à Amsterdam. Pourquoi les Pays-Bas?

Gabriela Martina: Mon mari est finlandais, je suis suisse et nous avons déménagé aux États-Unis durant une période plutôt instable. Il y a eu le coronavirus, les tensions politiques et des éléments comme le système de santé. Tout cela est inquiétant depuis un bout de temps. Nous avons donc décidé de rentrer en Europe.

Nous aurions pu choisir la Suisse ou la Finlande. Mais l’un ou l’autre aurait de toute manière dû repartir de zéro. Nous avons opté pour un lieu neutre, qui nous met à égalité. Amsterdam est une ville multiculturelle, avec une scène très riche. Mais nous ne savons pas combien de temps nous pourrons rester.

Comment s’est déroulé votre apprentissage musical et comment le yodel s’est-il imposé à vous?

Le yodel, il me vient au départ de mes parents et de mon entourage. Nous avions l’habitude de faire de la musique à la maison les samedis et dimanches après-midi. Vous savez, maman jouait du piano et de l’accordéon, mes frères et sœurs jouaient d’autres instruments, faisaient des rondes…

Dans la famille, y avait-il des musiciens ou des chanteurs professionnels?

Ma mère faisait partie d’un chœur d’église, elle a été soliste et a pris des leçons de musique. Mais elle n’a jamais pu véritablement étudier la musique. Mon père a chanté dans un club de yodel, essentiellement masculin, pendant cinquante ans. Il continue à le faire, tous les mardis soir. Ils sont entre vingt et trente hommes et deux ou trois femmes et se produisent dans les fêtes de yodel, à l’église et lors de certains événements en ville, les mariages ou les funérailles. Et puis nous jouions aussi en famille. J’ai deux sœurs et un jeune frère et nous faisions du yodel ensemble.

Qu’est-ce qui vous a incitée à envisager une carrière professionnelle?

C’est une chose que j’ai découverte à l’école à Lucerne. À 17 ans, j’ai interprété «The Girl of Ipanema». La réaction du public m’a remuée. Je me suis dit qu’avec ma voix, j’avais la possibilité de toucher les gens. C’est le moment où j’ai réalisé que je devais sans doute considérer le chant avec un peu plus de sérieux.

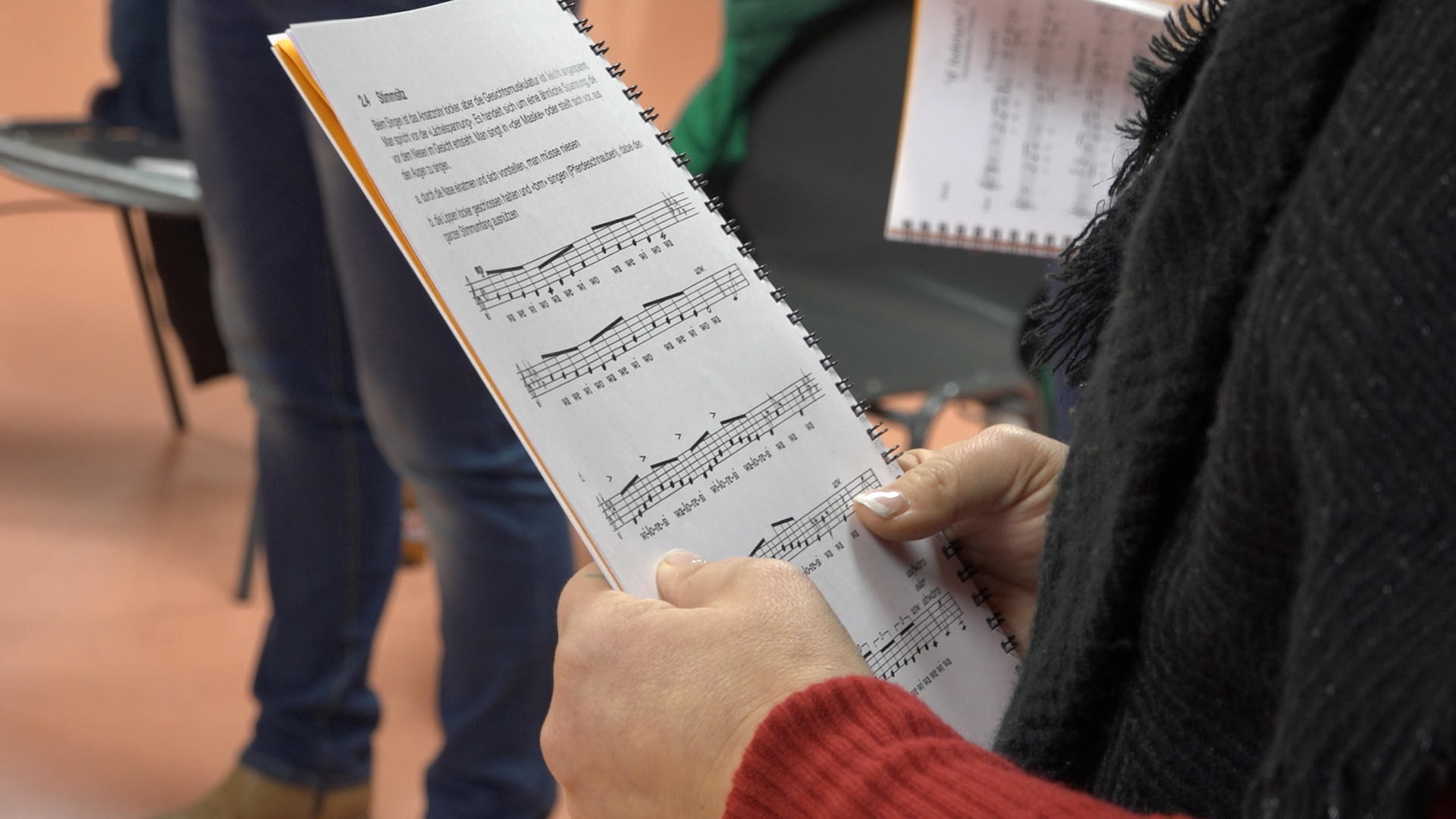

Nous avons évoqué il y a quelques années l’ouverture d’un bachelor avec option yodel par l’Université de Lucerne. Cela vous dit quelque chose?

Bien sûr! J’y ai même étudié. En 2020, je suis rentrée des États-Unis vers la Suisse, mon père était gravement malade et le covid frappait. Je me demandais ce que j’allais faire. J’avais perdu mon activité, mes tournées et tous mes concerts.

J’ai envisagé les options me permettant de conserver ma santé mentale et me suis inscrite au programme de certificatLien externe. J’ai donc étudié professionnellement le yodel très tard. Je sortais un album appelé Homage to Grämlis qui fusionnait le yodel et ce que je faisais avant. Pour moi, il faisait donc sens de creuser le sillon.

La tradition du yodel s’est transmise informellement de génération en génération, dans votre cas aussi. Ce processus de transmission a-t-il changé?

Oui, je pense. Les choses bougent, non? Dans ce monde globalisé, des quantités d’étudiants de différents pays viennent en Suisse étudier le yodel. Lors de la dernière fête qui m’ait été donnée de voir, il y avait un yodleur de Corée du Sud. Évidemment, il est… je n’aime pas utiliser le terme d’étranger, mais les gens écoutent les personnes comme lui avec d’autres oreilles. C’est toujours affaire d’acceptation, de respect et d’admiration pour les efforts consentis. Quant à moi, je trouve ça génial.

Vous voulez dire le mélange de cultures?

Oui. Imaginez que j’aille au Brésil apprendre la langue et m’imprégner de la musique brésilienne. Je n’y connais rien et je sais qu’il me faudrait des années, si ce n’est une vie entière. Car il ne s’agit pas que de musique. C’est la nourriture, la langue, la manière de danser des gens, de dormir, de s’exprimer.

Le yodel n’est pas strictement suisse. Il fait partie de la culture helvétique, d’accord, mais vous le trouvez aussi en Autriche et en Allemagne. En Laponie, les Sami ont le joik. En Suède, on trouve le kulning. Il existe aussi une forme de yodel en Afrique. Et puis en Inde… Je viens de rencontrer un Indien, ici à Amsterdam, qui m’a dit «eh ben! On fait ça nous aussi! Je ne savais pas que les Suisses yodlaient» (rires).

Peut-on parler d’une forme moderne de yodel?

Absolument. Mais s’il y a une manière moderne de yodler, des quantités d’artistes s’y consacrent actuellement. Nadja Räss a clairement une approche plus moderne du yodel. Je peux mentionner aussi Simone Felber et Erika Stucky. Ce ne sont que quelques exemples d’artistes suisses, bien que je ne sois pas très au fait de la scène helvétique, malheureusement.

Avec quelle musique entrez-vous en dialogue au moment de composer?

Tout dépend du concept. Pour Homage to Grämlis, par exemple, c’était très clair. Je voulais rendre hommage à mon enfance, à mes parents, à mes frères et sœurs, à ce coin de terre où j’ai grandi. Il était clair que je devais impliquer le yodel d’une manière ou d’une autre dans mes compositions.

En fait, j’ai redécouvert le yodel des années plus tard, sans doute en 2016 à Boston où j’ai eu l’occasion de yodler. À ce moment-là, j’ai fondu en larmes. De quoi réaliser qu’il y a là quelque chose qui me touche profondément et qu’il me fallait creuser la question.

Je ne pouvais pas laisser passer ça. C’est ce qui m’a incitée à composer des pièces narrant l’histoire de Grämlis, la ferme familiale, à un plus large public. Mes parents ayant décidé de quitter la ferme en 2018, c’était l’occasion d’un énorme merci pour leur contribution à la communauté tout entière.

Vous avez vécu treize ans aux États-Unis et vivez maintenant aux Pays-Bas. Dans quelle mesure restez-vous en dialogue avec la Suisse? La distance se fait-elle sentir?

Je devrais faire mieux en matière de votations. Je m’intéresse beaucoup à la politique mais étrangement, j’ai beaucoup de mal à respecter les délais. Je reçois la newsletter des Suisses de l’étranger et suis consciente que le vote électronique reste un grand problème. Mais ce n’est pas une excuse.

Je devrais faire mieux. Où que je vive, je suis toujours en relation avec la Suisse. Aux Pays-Bas, je suis en contact avec l’ambassade suisse et lorsqu’on me demande de donner un concert, de yodler ou autre, je suis heureuse de participer. L’ironie veut que j’aie pas mal de difficultés à réserver des concerts en Suisse même.

Pourquoi cela?

Peut-être parce que je ne me suis pas encore réellement fait un nom en Suisse. Je comprends que certaines salles mettent la priorité sur l’audience. Elles doivent vendre des billets. Elles doivent fonctionner. Mais je suis très bonne dans la promotion des concerts. C’est ce que je faisais à Boston, où j’étais étrangère. C’est frustrant parce que je n’ai pas l’opportunité de jouer ma musique en Suisse. Comment les gens pourraient-ils même l’entendre?

Les artistes suisses se plaignent souvent du fait qu’il faut un succès important à l’étranger pour être «découvert» en Suisse.

Oui, je me demande seulement quand surviendra le moment où quelqu’un reconnaîtra tout ce travail. Les musiciens avec lesquels je joue tournent avec de grands noms, ils ont des pédigrées et des parcours incroyables, et j’adorerais les présenter en Suisse. Et je sais que les Suisses apprécieraient. Mais il faut en avoir l’occasion.

Traduit de l’anglais par Pierre-François Besson

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.