Mia Couto: «Je suis dans un film. Et ce n’est pas un bon film»

L’écrivain mozambicain Mia Couto, qui a remporté la dernière édition du prix littéraire suisse Jan Michalski, garde de la présence suisse en Afrique un souvenir positif, de «respect pour la différence». L’auteur est isolé dans la maison à Maputo, depuis qu’il a été testé positif au Covid-19.

L’année n’a pas bien commencé pour Mia Couto. L’écrivain mozambicain a été testé positif au Covid-19 une semaine avant l’interview accordée à swissinfo.ch, à distance depuis son domicile à Maputo, la capitale du Mozambique. Il ne présentait pas de difficultés respiratoires ni d’autres symptômes graves, se plaignant seulement de douleurs dans le corps, de fatigue et de peur. «Je suis dans un film. Et ce n’est pas un bon film», dit-il.

Dans cette interview, Mia Couto (né en 1955) parle d’un thème central de son œuvre: l’importance de la langue. Et il rappelle le rôle central que les missionnaires suisses ont joué dans la préservation des langues indigènes au Mozambique. Fils d’immigrés portugais, Mia Couto a fait partie du Front de libération du Mozambique (FRELIMO). Après l’indépendance en 1975, il a travaillé comme journaliste pendant douze ans, puis a repris ses études, devenant biologiste à plein temps et écrivain pendant son temps libre.

swissinfo.ch: En novembre 2020, vous avez reçu le prix Jan Michalski pour l’édition française de la trilogie As Areias do Imperador (Les Sables de l’empereur, Métailié, 2020). Il s’agit d’un ouvrage de 672 pages traduit par Elisabeth Monteiro Rodrigues. Quelle a été l’importance de la traduction pour l’obtention de ce prix?

Mia Couto: J’imagine que c’est un travail presque aussi important que le mien. Je suis d’une lignée d’écrivains qui pensent que, lorsque l’écriture est transposée dans une autre langue, le traducteur est un autre auteur. Il est coauteur. Je préconise que le nom du traducteur soit mis en couverture avec la même importance que celui de l’auteur – en particulier dans mon cas, qui utilise une langue qui m’est très personnelle, le mozambicain, faite surtout de néologismes, de saveur et de culture locales. Je donne mon âme au traducteur. Et je suis surpris lorsque les traducteurs disent «regardez, j’ai fait ceci» et que je vois que la solution est aussi riche dans la langue d’arrivée que dans la langue de départ.

Imani, le personnage féminin principal dans Les Sables de l’empereur, est une personne qui passe d’une langue à l’autre. Elle est interprète, traductrice. Imani est originaire des rares tribus qui étaient alliées aux Portugais et qui n’ont donc pas adopté la langue des envahisseurs VaNguni, menés par l’empereur Ngungunyane (Gungunhane, pour les Portugais). La traduction donne-t-elle du pouvoir à Imani?

Dans un environnement restreint, comme le village où vivait le personnage Imani, cette capacité à faire ce commerce entre deux langues lui a conféré un étrange pouvoir. Parce qu’elle était jeune et femme – nous parlons d’un récit qui se déroule à la fin du XIXe siècle, lorsque la condition des femmes était encore beaucoup plus grave qu’aujourd’hui. Ce pouvoir qu’Imani avait entre les mains a généré un certain malaise; elle sentait qu’elle avait deux vies parallèles. Elle avait ce pouvoir dont elle pouvait jouir, mais elle était l’objet de méfiance même au sein de sa famille.

Je me conçois moi-même comme un traducteur. Je pense que je ne traduis pas seulement des langues, mais aussi des cultures, des visions du monde, des cosmogonies. Si nous pensons au territoire du Mozambique, nous verrons qu’il y a différentes visions du monde, différentes religiosités. Et tout cela doit se traduire non seulement pour être visible du monde moderne, mais aussi pour passer de l’oralité à l’écriture. Il existe différentes traductions, dans différentes dimensions.

Vos livres ont été traduits en 24 langues et sont disponibles dans plus de 30 pays. Quelle est la réaction internationale à votre travail qui vous a le plus surpris?

La Chine a été une énorme surprise. À Shanghai et à Pékin, les éditeurs ont immédiatement publié cinq livres d’un seul coup. J’ai vu des choses d’une qualité extraordinaire. La façon dont l’œuvre est traitée, la qualité du livre en tant qu’objet, l’excellence des librairies. Lors du lancement, il y avait douze personnes à une table: l’auteur, le traducteur, l’éditeur, l’agent littéraire et d’autres personnes qui ont participé à l’édition. Le créateur qui réalise la couverture a également le droit de s’exprimer et d’expliquer ses choix. Et les personnes qui ont présenté le livre, dans mon cas toujours des femmes, étaient de profonds connaisseurs de l’œuvre et avaient réussi à capturer des choses qui souvent m’échappaient.

Plus

Une ‘cité’ de la littérature dans le Jura vaudois

La pandémie a empêché une cérémonie de remise de prix à la Fondation Jan Michalski à Montricher, dans le canton de Vaud. Mais vous étiez déjà venu en Suisse pour promouvoir votre travail. Quelle est votre image mentale du peuple suisse?

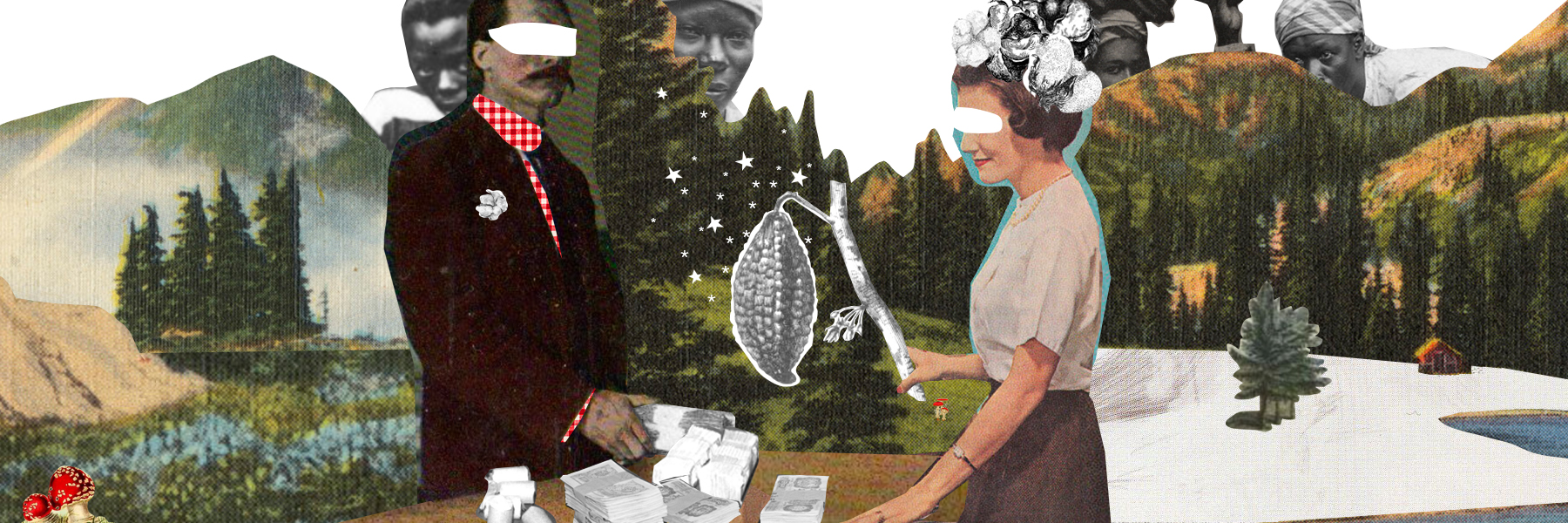

La Suisse est un petit pays qui existait déjà en tant que nation inventée, [dans mon esprit], avant même que je ne visite la Suisse. Parce que les Suisses ont joué un rôle très important au Mozambique. Pendant deux siècles, les missionnaires suisses ont entretenu avec l’Afrique des relations qui ont pris une voie différente de celle du reste de l’Europe – du reste, cela figure dans la trilogie Les Sables de l’Empereur. Était-ce pour des raisons d’évangélisation? Oui, c’était le cas. Il ne s’agissait pas d’une nation complètement désintéressée, mais c’était une présence beaucoup plus vraie. Les missionnaires n’étaient pas là de passage, pour faire quelques affaires et repartir. Ils y consacraient toute leur vie, ce qui a eu une énorme influence, par exemple, sur le Mouvement de libération nationale. Nombre de nationalistes mozambicains qui ont lutté pour l’indépendance avaient été éduqués par des missionnaires suisses. Puis, pendant la lutte de libération, il y a eu un comité de soutien en Suisse. Donc, pour moi, la Suisse, ce sont ces gens. J’ai une idée quelque peu idyllique et romancée d’une Suisse qui embrasse la culture africaine. Je sais que toute la Suisse ne sera pas comme ça, mais la Suisse que je considère comme un mythe est celle-ci.

Plus

Les ambivalences de la présence suisse en Afrique

La diplomatie suisse a également joué un rôle important dans la récente signature du troisième traité de paix au Mozambique. Cette image idyllique de la Suisse est-elle également liée à la médiation des conflits?

Absolument. C’est un rôle ancien. Il s’agit d’une relation amicale de l’un qui accepte l’autre dans sa différence. Contrairement aux autres puissances coloniales qui se sont ensuite mélangées au Mozambique, les Suisses se sont toujours battus pour que les langues indigènes du Mozambique soient les langues du peuple et que leur grammaire soit enseignée dans les écoles. Et il y a aujourd’hui encore beaucoup de gens qui disent: «Je me suis retrouvé africain, c’est-à-dire que je me suis réconcilié avec ma propre identité africaine, parce que les Suisses m’ont dit que je n’avais pas de dialecte, mais bien une langue». Je pense donc que cette relation est encore dans l’esprit de nombreuses personnes qui sont encore en vie. Il y a des gens qui ont eu des contacts avec leurs parents et qui comprennent aujourd’hui que la Suisse intervient d’une manière qui semble désintéressée. Elle est respectueuse de la différence. Et ce rôle que joue la Suisse dans les conflits qui persistent encore au Mozambique n’est qu’un renouvellement de ce respect mutuel.

PLACEHOLDERVotre dernier roman, Mapeador das Ausênsias (Le cartographe des absences), explore l’idée d’un retour au lieu de l’enfance. Votre lieu de naissance est la ville de Beira, qui a été presque détruite en mars 2019 par le cyclone Idai. Comment va Beira aujourd’hui?

Ce qui pouvait être fait pour les habitants de Beira a été fait. Quiconque se promène aujourd’hui dans la ville ne se rend pas compte de l’ampleur de la grande tragédie qui s’y est produite. Mais en ce qui concerne les grandes infrastructures – ponts, routes et bâtiments gouvernementaux – les choses ne vont pas encore si bien. Il y a une lenteur dans les processus. Il y a des fonds qui ont été promis et qui ne sont pas encore arrivés. Il y a des fonds qui ont été promis et qui ont été réduits depuis à cause de la pandémie. On dépense beaucoup d’argent dans des études qui sont réalisées par des entreprises des pays donateurs eux-mêmes et, soudain, ce qui arrive réellement au Mozambique est très tardif et très limité. Je sais que j’ai peut-être l’air d’une personne ingrate. Mais cela doit être dit, car je sais qui est responsable de la commission de reconstruction de la ville et je sais que l’argent ne suffit pas.

PLACEHOLDERQuel est le plus ancien souvenir que vous gardez de cette Beira qui a été détruite?

Je me souviens de la présence de la mer. Mon premier souvenir est celui de la peur. Il y avait la crainte que la mer nous engloutisse. En effet, Beira se situe en dessous du niveau de la mer et, par conséquent, la mer occupait périodiquement ce territoire qui était le sien. Beira a été mal construite, elle repose dans un endroit où il ne devrait pas y avoir de ville. Cette absence de frontière entre l’eau et la terre me faisait peur.

En tant que biologiste, vous travaillez justement sur l’étude des zones côtières. Pourquoi avez-vous choisi cette même frontière entre la terre et l’eau comme profession?

Je voulais être zoologiste. J’étais passionné par la faune de la savane: lions, éléphants… Lorsque j’ai changé de voie, [de la médecine à la biologie], il était trop tard, car j’ai dû interrompre mes études universitaires. Quand j’ai recommencé, il y avait une guerre civile et il n’était pas possible de faire du travail de terrain là où se trouvaient ces animaux qui me passionnaient. Je suis donc resté sur la côte. Dans cette interview, quand vous me demandez quel est mon premier souvenir, je dois y réfléchir. Je n’avais jamais été aussi sûr d’avoir peur de l’absence de frontière entre la mer et la terre. Et cela me hante probablement dans l’écriture et dans les sciences. Cette ligne fluide, d’échange, entre la mer et la terre, cela me plaît et en même temps cela me fait peur.

Vous avez déjà dit dans plusieurs interviews que ce qui vous émeut, ce sont les gens et les histoires. 2020 a été une année avec peu de rencontres. Cela a-t-il rendu votre année moins productive?

Le Mozambique n’a pas été si durement touché au début et n’a pas connu de confinement obligatoire. Nous avions des restrictions, oui, mais jamais au point de nous enfermer à la maison. Ce fut l’occasion pour les rencontres – compte tenu de cette perception de la fragilité de la vie de ceux qui sont avec nous – de prendre une dimension plus profonde. Les gens veulent en savoir un peu plus sur l’autre, ils vont jusqu’au niveau de l’intimité. Pour moi, cela a été évident. J’ai dit des choses à mes amis et ils m’ont dit des choses comme si on avait une conversation juste avant de mourir. Les rencontres étaient par conséquent moindres, mais elles avaient une autre dimension. Et j’ai écrit, oui. Mais j’ai commencé l’année sans être très heureux, car j’ai été testé positif [au Covid-19 dans la deuxième semaine de janvier]. J’avoue que dans cette période, je n’arrive pas à écrire. Je suis trop occupé par des peurs et des fantômes dont je n’ai pas pu me libérer.

Pouvez-vous décrire vos fantômes? De quoi avez-vous peur?

Pendant toute une année, nous avons regardé à la télévision cette construction qui a été bâtie sur la peur. On pouvait voir des gens mourir et les chiffres étaient gigantesques. Et soudain, ce virus, ce ne sont plus des chiffres, ce sont mes amis qui sont infectés. Et c’est moi. Je suis à l’intérieur de cette statistique qui m’a tant tourmenté. Et il y a des histoires avec mes amis qui ne se sont pas bien passées. Il y a un sentiment d’irréalité. Je suis à l’intérieur d’un film. Et ce n’est pas un bon film.

Plus

La Suisse et ses colonies

(Traduction du portugais: Olivier Pauchard)

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Joignez-vous à la discussion