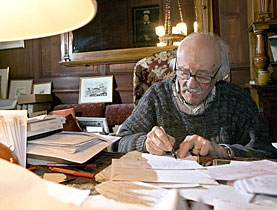

Maurice Chappaz en partance pour son Eden

Maurice Chappaz est mort à 92 ans. Avec lui s'en va un écrivain majeur de la littérature francophone. Poète du Valais éternel, déchiré entre passé et présent, il était le témoin lucide des ruptures et des angoisses de la modernité.

Que restera-t-il de Maurice Chappaz, écrivain francophone majeur, mort jeudi à l’âge de 92 ans? Avant tout la tentation d’y retourner lire, parmi la quarantaine d’ouvrages parus depuis 1939. Parce que Chappaz, bien plus qu’un paysan-viticulteur enraciné dans son Valais natal – l’abbaye du Châble, demeure de sa famille maternelle Troillet –, a pris une dimension universelle dès Le testament du Haut-Rhône en 1953. Un écrivain très tôt accompli, mais un homme inquiet.

Une crise permanente habitera ses écrits. S’il est sommé d’entrer dans la vie sociale en gérant les vignes de son oncle, le conseiller d’Etat Maurice Troillet, il ne plie pas. Suivront Le Valais au gosier de grive (1960), Chant de la Grande-Dixence (1965), Portrait des Valaisans (1965), ou encore le très remarqué Match Valais-Judée (1968).

Le pamphlet de 1976

Traducteur de Théocrite et de Virgile, après des études classiques au Collège de Saint-Maurice, il voyage inlassablement dès la fin des années 60, livrant notamment une superbe correspondance avec Jean-Marc Lovay, La Tentation de l’Orient (1970).

En 1976, il entre dans une démarche subtile de rupture en écrivant un pamphlet, Les Maquereaux des cimes blanches, relayé en 84 par La Haine du passé. D’aucuns alors préféreraient ne voir en lui que le poète, l’époux de Corinna Bille depuis 1947. Mais son approche de la défense du patrimoine naturel et culturel prend des allures de croisade écologique.

Une quête polymorphe

Dès Les grandes journées de printemps, rédigé en 1942 et qu’admirait Paul Eluard, s’affirme chez Chappaz une quête polymorphe du paradis perdu, d’une errance heureuse. Pour Jérôme Meisoz, qui a analysé l’œuvre de Chappaz dans l’Histoire de la littérature en Suisse romande (Ed. Payot, 1998), l’écrivain du Châble introduit une dimension littéraire inédite dans «la tentation d’une écriture de la fin et de la préservation», relevant de l’ethnographie sans être régionaliste.

Chappaz est un conteur écartelé. Jérôme Meisoz: «A la tension entre le sacré et le profane s’en ajoute une seconde, mise en scène dans le ‘je’ chappazien ou les personnages qui le figurent: celle d’un passé très valorisé et d’un présent jugé avec ambivalence». Le Match Valais-Judée en témoignera avec force: l’éternel retour comporte bien des imprévus.

Et si au final le diable et ses acolytes les hôteliers perdent face à Dieu et aux enfants, Chappaz aura eu recours à la fable, à la manipulation quasi surréaliste du langage pour atteindre un but dont il est conscient de l’aspect purement utopique.

Le passage au deuil

Encore que… En 1988, Maurice Chappaz écrivait spécialement pour La Liberté, à l’occasion des dix ans du pontificat de Jean-Paul II: «La nature: sa position est nette, celle de l’écologie et de la louange. Contre la destruction, contre la domination. Ce sont ses propres termes. D’où sa morale: une écologie qui se rapporte à l’homme, le refus de séparer le corps et l’âme.»

Cette dimension que l’on qualifie aujourd’hui d’écologique au sens philosophique du terme séduira certainement bien des lecteurs à venir. Mais il ne faut pas oublier toute l’œuvre postérieure à 1979, date du décès de Corinna Bille. C’est le temps du deuil, de l’intériorité et d’un certain retrait en état poétique. La mort s’installe: c’est Le livre de C. ou La mort s’est posée comme un oiseau.

Sa foi se radicalise, avec l’Evangile selon Judas (Gallimard, 2001) et certaines prises de position jugées très conservatrices, par exemple son regret de la liturgie latine. D’ailleurs, honni dans son canton pour ses combats contre les spéculateurs, il ne sera reconnu par l’officialité qu’à partir de 1985…

Le chant du sang

Qu’importe! Inspirateur de Bouvier, de Chessex, de Voisard, Maurice Chappaz demeurera un poète sanguin. En 1983, dans A rire et à mourir, n’écrivait-il pas: «Quelle est cette idée de faire une œuvre avec de l’encre! Personne n’écrit ainsi. Le chant vient du sang, sur les montagnes du cœur il coule et il arrose le monde. Il fait germer les pays, c’est lui qui procrée.»

swissinfo, Jacques Sterchi/La Liberté

Né le 15 décembre 1916, Maurice Chappaz passe son enfance entre Martigny et l’abbaye du Châble, en Valais. Il fait ses études au collège de Saint-Maurice, puis à la faculté des lettres de l’Université de Genève.

Poète avant tout, Maurice Chappaz publie son premier texte, Un homme qui vivait couché sur un banc, en 1939, salué par Charles Ferdinand Ramuz.

En été 1940, il interrompt ses études et il est amené à parcourir les frontières suisses. En 1947, il épouse S. Corinna Bille avec qui il aura trois enfants, Blaise, Achille et Marie-Noëlle.

Après la guerre, il voyage en Europe et écrit occasionnellement pour la presse et gère le domaine viticole de son oncle en Valais.

Il a notamment reçu le Grand Prix Schiller et la Bourse Goncourt de la poésie en 1997; il a été nommé grand commandeur des arts et des lettres par la France.

Le 3 février 2007, Maurice Chappaz donnait sa dernière interview au Nouvelliste. Extraits:

«La mort me fascine et m’attire. Comme un inconnu. Vous ne pouvez pas savoir ce qu’elle est, mais vous savez qu’elle fait partie de la vie. Si elle n’existait pas, l’homme se suiciderait.»

L’écriture: «Chez moi, c’est une énigme intérieure qui a permis l’écriture. Une question qui monte et qui vous oblige à vous y adapter, avec tous les risques que cela comporte. Cette question inconnue est en communication avec les vies qui vous entourent.»

«L’Eglise est en moi. J’ai besoin d’aller à la messe comme de me promener.»

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.