Comment la Suisse a profité de l’esclavage

Dans le podcast de la RTS «Nos esclaves», le journaliste Cyril Dépraz a enquêté sur l'histoire complexe de la participation suisse à l'esclavage. A travers des archives inédites, des rencontres avec des historiennes et des historiens, mais aussi des témoignages de descendants d'esclaves, il revient sur ce pan méconnu de l'histoire suisse. Et met en lumière le déni des autorités fédérales quant à leurs responsabilités.

«Je suis contente que la Suisse n’ait jamais participé à ces histoires d’esclavage, ni à la colonisation», déclarait en 2017 Doris Leuthard, alors présidente de la Confédération, lors d’un voyage au Bénin. Or, si les autorités suisses ont toujours nié avoir pris part aux horreurs de l’esclavage, les recherches historiques actuelles montrent une tout autre réalité.

En effet, bien que la Suisse n’ait jamais possédé de colonies, ni entretenu de flotte négrière, ses marchands et financiers ont participé activement à la traite atlantique, ses colons ont exploité des personnes esclavagisées, ses mercenaires ont participé à la répression des révoltes. Tout cela avec l’approbation des autorités fédérales, raconte Cyril Dépraz dans son podcast «Nos esclaves», fruit de deux ans d’enquête.

>> Ecouter la bande-annonce du podcast:

Des esclaves à Yverdon?

La série documentaire nous conduit d’abord à Yverdon (VD), où l’on découvre quelques bribes de l’histoire de Pauline Buisson, une femme noire, surnommée «la négresse d’Yverdon», esclave haïtienne ramenée en Suisse vers la fin du XVIIIe siècle par son «propriétaire» David-Philippe de Treytorrens, et qui a vécu comme domestique dans la villa d’Entremonts.

De rares chercheurs ont tenté de retracer sa vie en détail. C’est notamment le cas de l’historienne Caroline Arni et de Jovita de Santos Pinto, historienne spécialiste en approche noire, féministe et postcoloniale en Suisse. «Comme domestique, elle était dépendante. Elle ne pouvait pas bouger librement (…) Elle était également apatride», explique Caroline Arni.

Né en Suisse, le fils de Pauline, Samuel Hippolyte Buisson, n’a jamais obtenu la naturalisation en raison de ses origines et du statut de sa mère. Les archives révèlent des lettres et des procédures contre la famille qui refusait de prendre en charge les obligations financières liées à Samuel.

>> L’interview de Cyril Dépraz:

Les rôles des villes de Berne et Zurich

Du XVIe à la fin du XIXe siècle, plus de 10 millions d’Africains et Africaines ont été déportés aux Amériques dans le cadre de la traite atlantique. Et, fait peu connu du grand public, certaines villes suisses ont investi dans le trafic d’esclaves.

C’est notamment le cas de Berne et Zurich qui ont placé de l’argent public dans la «Compagnie des mers du Sud», une entreprise britannique active, entre autres, dans la traite négrière. Elle disposait d’un monopole sur le commerce avec les colonies espagnoles en Amérique.

«Peu importe la nature ou le profil de l’entreprise, ce qui les intéressaient, c’était le rendement. Il n’y avait aucune barrière morale ou aucun scrupule à le faire.»

Bouda Etemad, historien spécialiste dans les questions économiques liées à l’esclavage

Selon l’historien Bouda Etemad, spécialiste des questions économiques liées à l’esclavage, les villes helvètes avaient parfaitement connaissance des activités peu honorables de l’entreprise britannique. «Peu importe la nature ou le profil de l’entreprise, ce qui les intéressait, c’était le rendement. Il n’y avait aucune barrière morale», explique-t-il dans la série documentaire «Nos esclaves».

Selon une enquête menée à Zurich, la ville a été impliquée financièrement dans la déportation d’un total de plus de 36’000 esclaves, relève également Thomas David, coauteur de «La Suisse et l’esclavage des Noirs», avec Bouda Etemad et Janick Schaufelbuehl.

>> Les explications du 19h30 sur la sortie du podcast :

Les colons suisses au Brésil

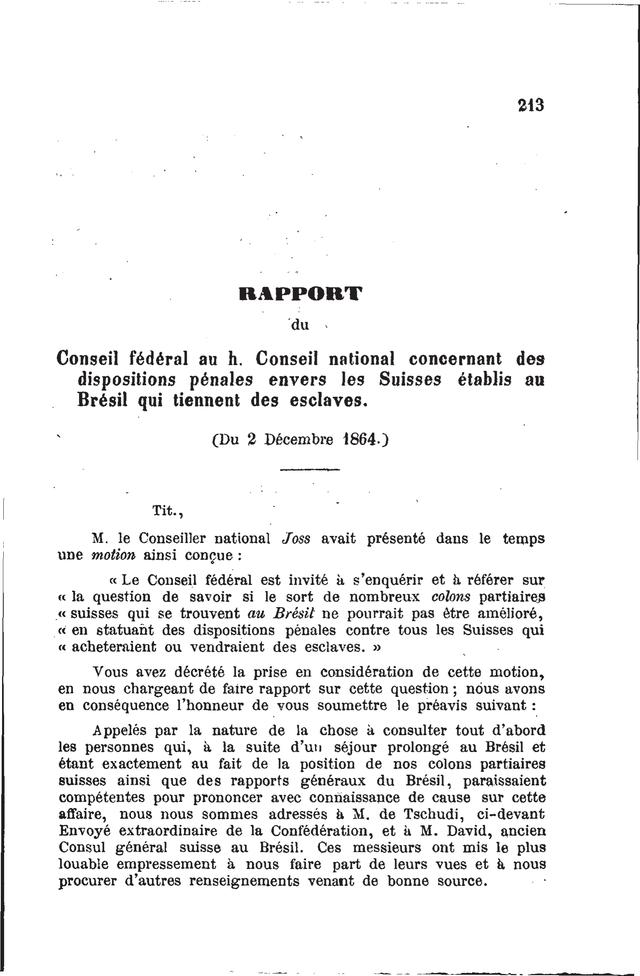

Au-delà des aspects financiers, que savaient précisément les autorités fédérales sur les pratiques esclavagistes de milliers de colons suisses? Et quelle a été leur attitude? Une partie des réponses à ces questions se trouve dans le Rapport du Conseil fédéral au Conseil national de 1864 concernant les Suisses établis au Brésil. Rappelons qu’à l’époque, presque tous les pays européens ont aboli l’esclavage.

Ce document d’archive montre tout d’abord que le Conseil fédéral était parfaitement au courant de l’existence de colons esclavagistes au Brésil. Il connaissait même le prix d’un esclave: entre 4000 et 6000 francs de l’époque.

«Pour la première fois, la question de l’esclavage apparaît au Parlement suisse. Le gouvernement admet que des Suisses possèdent des personnes réduites en esclavage non seulement au Brésil, mais aussi à Cuba et en Amérique du Nord (….) Il y a des Suisses, des propriétaires de plantations, des négociants et aussi des artisans qui possèdent des esclaves», détaille l’historien activiste Hans Faessler.

«A l’époque, l’acte de violence n’est pas l’esclavage, mais les mesures pénales contre les propriétaires d’esclaves.»

Hans Faessler, historien militant

Autre élément clé du rapport: la prise de position du Conseil fédéral affirmant que l’esclavage n’implique aucun crime. La pratique est décrite comme avantageuse pour les Suisses installés au Brésil. «Priver les colons suisses d’une partie de leur fortune légitimement acquise. C’est cela qui répugne à nos idées de moralité et de justice», peut-on lire dans le document. «A l’époque, l’acte de violence n’est pas l’esclavage, mais les mesures pénales contre les propriétaires d’esclaves», met en lumière Hans Faessler.

>> Voir le reportage de la RTS sur les colons suisses au Brésil :

L’épineuse question des réparations

Les investissements financiers de Berne et Zurich dans la traite négrière soulèvent la question des réparations. Une question légitime, mais compliquée à mettre en place, explique l’historien Bouda Etemad. «La plus grande difficulté est de déterminer à qui s’adresser pour obtenir des réparations? Ensuite, quelle en serait la nature? Est-ce une déclaration? Des excuses? Ou alors existe-il d’autres formes de réparation?». L’historien donne notamment l’exemple de la création d’un fonds pour financer des bourses d’études de jeunes universitaires, dont les aïeux auraient été victimes d’esclavage dans leur pays d’origine.

Plutôt que des réparations financières, d’autres prônent une application systématique de la loi dans toute sa dureté pour tout ce qui est discrimination raciale, structurelle et non structurelle. C’est notamment le cas de l’historienne Aline Helg, spécialiste des révoltes d’esclaves. Selon elle, le travail de démontage des stéréotypes doit être fait de manière systématique. «Aujourd’hui, il y a vraiment une mollesse à appliquer la loi suisse. Or, c’est extrêmement important de le faire. Sans cela, les stéréotypes qui ont été construits sur l’esclavage vont se perpétuer».

«La plus grande difficulté est de déterminer à qui s’adresser pour obtenir des réparations? Ensuite, quelle en serait la nature? Est-ce une déclaration? Des excuses? Ou alors existe-il d’autres formes de réparation?»

Bouda Etemad, historien spécialiste dans les questions économiques liées à l’esclavage

Tous les spécialistes rencontrés considèrent que les réparations sont nécessaires, mais, dans le même temps, beaucoup sont sceptiques quant à la possibilité de verser des réparations aux victimes directes de l’esclavage. Tous, sauf un: Hans Faessler. L’historien activiste estime que les descendants des victimes sont toujours des victimes et, donc, que des réparations financières sont nécessaires.

Il a d’ailleurs créé le «Comité suisse pour les réparations de l’esclavage». «La Suisse, comme les autres puissances coloniales, a profité de l’esclavage et du colonialisme. Et pour cela, il faut dédommager, réparer les victimes du colonialisme qui sont encore là». Et pourquoi pas Maria Aparecida dos Santos ou Roberto Carlos Rodriguez(s), deux descendants d’esclaves ayant appartenu à des colons suisses, et que Cyril Dépraz a rencontrés pour le podcast au Brésil, notamment dans un village nommé «Helvecia». Un symbole encore bien vivant du passé esclavagiste de la Suisse.

Cet article est initialement paru sur le site de la chaîne publique romande RTSLien externe.

«Dialogue» est une offre de la SSR qui propose des débats ainsi qu’un échange de contenus afin de créer des ponts entre les personnes de toutes les régions linguistiques et les Suisses de l’étranger.

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.