Dix ans après les révoltes arabes, la diaspora suisse entre espoir et déception

Les Suisses de l'étranger sont souvent témoins d'événements historiques, à l'instar des quelques milliers d'entre eux qui vivent dans les pays touchés par les printemps arabes en 2011. Dix ans plus tard, nous leur avons demandé de tirer le bilan des révolutions.

C’était il y a dix ans. En décembre 2010, Mohammed Bouazizi, un jeune vendeur ambulant, s’immole en Tunisie pour protester contre la saisie de sa marchandise par la police. L’acte désespéré provoque l’indignation et fait se soulever un mouvement de contestation qui se propage rapidement à d’autres pays du Maghreb et du Moyen-Orient.

Les populations protestent contre la pauvreté, le chômage, mais aussi la corruption et l’autoritarisme exercés par les gouvernements au pouvoir depuis des décennies.

Les pays qui connaissent une révolution sont au nombre de huit: la Tunisie, l’Égypte, la Syrie, l’Algérie, la Libye, le Maroc, le Yémen et Bahreïn. Selon l’Office fédéral de la statistique, 4856 Suisses y résident en 2020, la plupart d’entre eux en Tunisie (1482 personnes), au Maroc (1417) et en Égypte (1338).

En 2011, les Suisses qui vivent sur place deviennent observateurs malgré eux. Ils sont affectés par des soulèvements populaires qu’ils comprennent et cautionnent pour la plupart, mais qui ne sont pas les leurs.

Un soutien moral

Adnane Ben Chaabane (63 ans) est, comme il le dit lui-même, «biculturel» – de mère suisse et de père tunisien. Lorsque les premiers affrontements gagnent la capitale Tunis en janvier 2011, il est «aux premières loges», puisqu’il y habite. Il soutient les manifestants, mais ne descend pas dans les rues, car il trouve cela «trop risqué» et se considère également comme «apolitique». Aujourd’hui, il se le reproche un peu. À l’époque, il ne s’était «pas rendu compte que le mouvement était plus social que politique».

Max Ruef (71 ans) vit depuis 2009 en Tunisie, à Zarzis (sud-est). Comme de nombreuses personnes, il prend connaissance par les médias des événements qui secouent le pays. Le président Ben Ali intervient à la télévision publique et menace les fauteurs de trouble de répression. Puis la révolution arrive aussi jusqu’à lui. À Zarzis, le pouvoir réprime brutalement les insurrections. «Nous avons été témoins d’une fusillade dans les rues. On tirait à balles réelles sur les manifestants devant le commissariat central», se souvient-il.

Dans les jours qui suivent, le président Ben Ali fuit le pays et des milices sèment alors la terreur dans les villes. À l’instar d’Adnane Ben Chaabane, Max Ruef et sa femme comprennent les revendications, mais s’abstiennent de tout soutien aux manifestants. «Nous nous sommes barricadés chez nous sous la protection de jeunes Tunisiens qui faisaient la ronde afin de dissuader d’éventuels pilleurs».

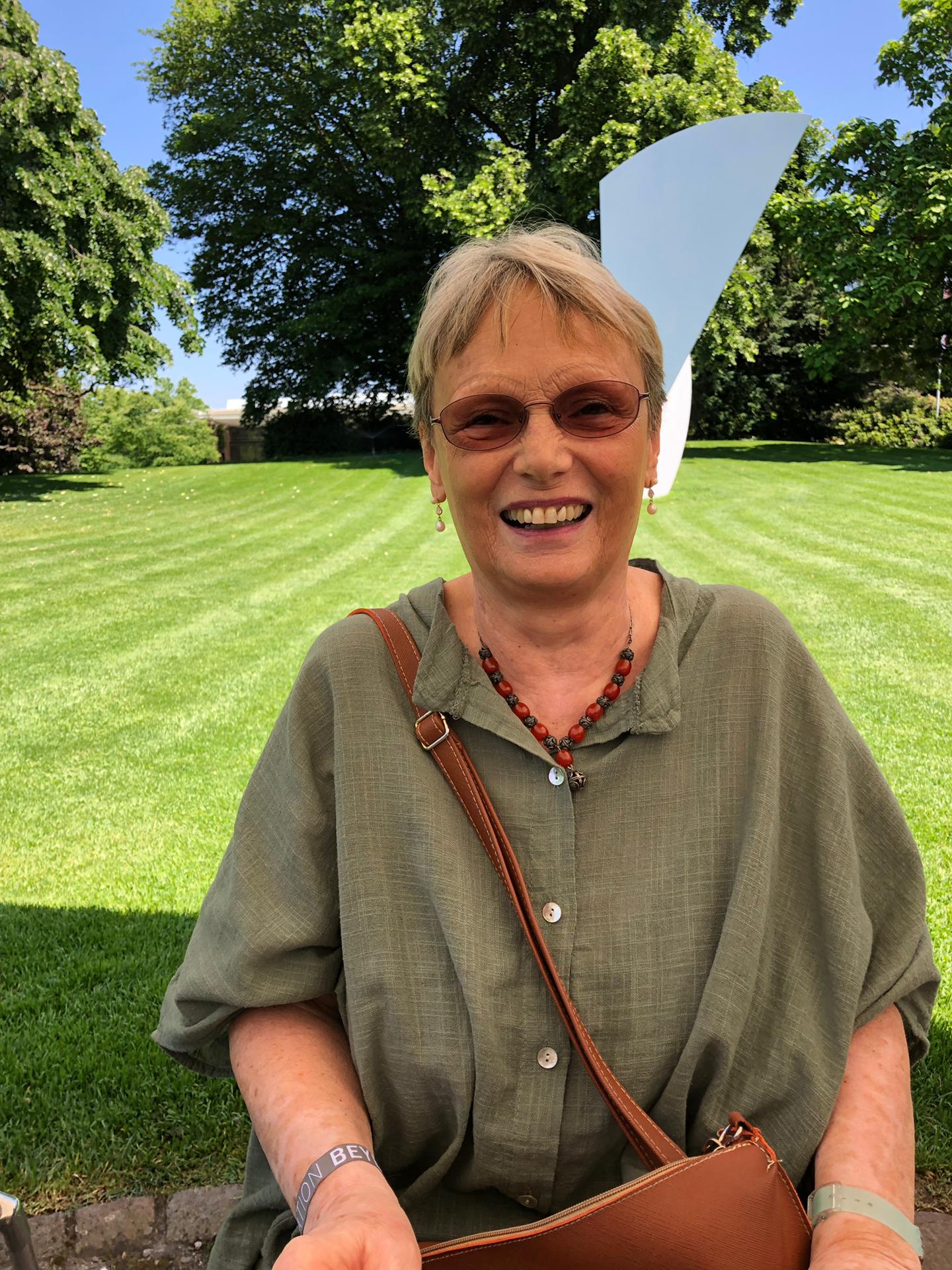

Fin janvier 2011, encouragé par les événements en Tunisie, le peuple égyptien se rebelle contre le président de longue date, Housni Moubarak. Arrivée en Égypte en 2005, Verena Foletti Mohamed (74 ans) vit à Louxor (sud). «J’étais sur le Nil avec mes enfants et, lorsque je suis rentrée, j’ai trouvé que la ville était très vide». Elle se fait arrêter par la police qui l’informe de la «révolution». Elle rentre alors chez elle et découvre sur son poste de télévision que des heurts ont eu lieu dans le centre-ville.

Là aussi, la répression est violente. Verena Foletti ne participe pas au mouvement. «J’avais peur des conséquences. Ici ça va vite, il suffit de dire quelque chose de ´faux´ et on se retrouve en prison». L’insécurité règne et la crainte de se faire agresser et voler la nuit est grande. Elle aussi comprend la rébellion, mais cela lui «fait mal [que les gens] se battent et meurent pour un mouvement qui n’amènera rien dans un pays si corrompu avec des militaires si puissants», déplore la Tessinoise.

Plus

Au Maroc, même son de cloche. Rosa Frei (58 ans), qui vit à Ouarzazate (centre) depuis 2007, comprend ce qu’il se passe grâce aux médias. En février 2011, les grandes villes du pays sont le témoin d’une vague contestataire de milliers de Marocains. Mais à Ouarzazate, «pas la moindre manifestation», se souvient la Suissesse.

Par rapport aux autres pays, le Maroc fait figure d’exception. Le roi Mohammed VI annonce rapidement une réforme constitutionnelle. «Si j’avais vécu en Tunisie ou en Égypte, j’aurais peut-être participé aux manifestations», dit Rosa Frei, «mais le Maroc n’est pas une dictature militaire. Il est plus tolérant et est sur la bonne voie».

De la poudre aux yeux

Elle n’est pas dupe pour autant, et se rend compte que derrière les réformes annoncées par le roi se cache le désir de rester au pouvoir. Cependant, la Zurichoise voit les effets de cette révolution. Avec dix ans de recul, elle souligne: «Les changements sont énormes. Les infrastructures ont fait un bond en avant, ils ont construit des routes, des hôpitaux. Il me semble qu’il y a aussi moins de corruption».

En Égypte aussi, la révolution mène à des changements structurels profonds, en particulier une réforme de la Constitution votée le 19 mars 2011. Mais Verena Foletti Mohamed ne se berce pas d’illusions: «Les gens ne sont même pas au courant. Et puis on ne sait jamais si c’est plus de la propagande qu’autre chose». Elle reconnaît que beaucoup d’argent a été investi dans la rénovation des principaux sites touristiques. En revanche, elle déplore que tout ce qui ne sert pas le tourisme – l’un des principaux secteurs d’activité du pays avec 11,9% du PIB en 2018 – soit laissé à l’abandon.

Résignée, la Suissesse trouve que les gens sont devenus plus méfiants et que la répression est presque pire qu’avant le printemps arabe. «Les personnes en haut ont changé mais l’argent finit toujours dans le même porte-monnaie».

En Tunisie, Adnane Ben Chaabane et Max Ruef sont d’accord sur un point: le gain le plus évident qui ressort du mouvement est la liberté d’expression. «En 2011, je n’aurais pas pu discuter comme cela avec vous», dit le Suisso-Tunisien. Pour le reste, ils sont nettement plus sceptiques. Les réformes engagées et la nouvelle Constitution adoptée en 2014 ne semblent pas porter leurs fruits. «Dans un premier temps, il nous a semblé qu’elle a été mal comprise par le peuple tunisien, qui avait l’air de confondre démocratie et anarchie», déclare Max Ruef. Le septuagénaire pointe également du doigt la floraison de constructions illégales et l’exode des jeunes.

Retrouvez quotidiennement sur notre application 📱SWI plus📱 un résumé de l’actu et échangez entre vous et avec nous sur notre forum.

👉 AndroidLien externe

👉 iPhoneLien externe

Pour Adnane Ben Chaabane, «la classe politique qui s’est emparée du pouvoir déçoit économiquement et politiquement». En dix ans, le coût de la vie a triplé et le taux de chômage chez les jeunes, dont est partie la contestation, dépasse les 40% au premier trimestre 2021. Le piston est toujours d’actualité: «Cela existait déjà avant, mais sous couvert d’autorité on n’avait rien à dire. Aujourd’hui c’est la même chose, mais sous couvert de démocratie», enrage-t-il. «J’aurais préféré avoir un régime plus dur au lieu de cette hypocrisie.»

C’était mieux avant

Max Ruef et Adnane Ben Chaabane s’accordent aussi à dire qu’au final, c’était mieux avant. «La liberté d’expression gagnée n’en valait pas la chandelle», dit ce dernier avec une pointe d’amertume. Quant à Max Ruef, il constate que «la situation s’est péjorée: chômage, baisse du pouvoir d’achat, insécurité… Alors oui, c’était mieux avant, de la bouche même de nombreux Tunisiens!»

En Égypte, Verena Foletti Mohamed ne voit ni de mieux ni de moins bien: «Ici, les gens qui s’intéressent à la politique ne sont pas actifs. Et tant qu’ils ne s’impliquent pas, il n’y aura pas de réel changement».

Le changement peine à prendre

Tous font le même constat: les feux d’artifice du début se sont transformés en feu de paille, mêlant patience, espoirs et déceptions. «Le changement prendra une ou deux générations», déclare Rosa Frei au Maroc. Tout comme Adnane Ben Chaabane en Tunisie, elle dit que l’un des pires maux du pays est le piston, qui place «les mauvaises personnes au mauvais endroit». Elle accuse la faiblesse de l’administration, la corruption et le mauvais système éducatif.

De son côté, Verena Foletti Mohamed considère que le pouvoir de l’armée égyptienne reste trop important. «Ce n’est pas une révolution dans les villes qu’il faudrait, c’est une guerre!» Alors elle s’est fait une raison: «Pour vivre ici, il faut laisser couler. Soit on arrive à s’y faire, soit on rentre en Suisse».

En Tunisie, Max Ruef dit: «Nous apprécions toujours de vivre en Tunisie, mais avons le cœur serré à la vision de la précarité et des difficultés qui nous entourent».

Plus

Zoom sur les préoccupations des Suisses de l’étranger

Source : «Printemps arabe, en brefLien externe»

L’interview avec Max Ruef a été réalisée par écrit.

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Joignez-vous à la discussion