Stromabkommen Schweiz – EU: Was Sie darüber wissen müssen

Können Schweizer Stauseen in europäische Hände gehen? Das ist eine Frage, die der Vertragstext des Stromabkommens beantworten wird. Es gibt noch weitere.

Lange Zeit waren die Schweizer Alpen nichts als ein Hindernis, steil, massiv und unwegsam. Dann kam das Jahr 1872, in dem die Schweiz den Grundstein für zwei bedeutende Entwicklungen legte: den Bau des Gotthardtunnels und im selben Jahr die erste Staumauer aus Beton.

Wer verstehen will, warum die Schweiz und die EU ein Stromabkommen abgeschlossen haben, kommt um diesen Blick in die Vergangenheit kaum herum.

Der Gotthardtunnel ebnete die Alpen ein und machte die Schweiz zum Tor zwischen dem Norden und dem Süden Europas. Kein schneller Weg führte vorerst am kleinen Land in der Mitte des Kontinents vorbei.

Mit dem Bau von Staudämmen wiederum verwandelte die Schweiz die steilen Hänge in Strom. Sie baute Stauseen, die schon bald zu den Energiespeichern Europas werden sollten. So machte sie sich zur Schleusenwärterin im europäischen Strommarkt. Die Schweiz hatte ihr Hindernis zum Trumpf gemacht.

Die Anfänge waren noch bescheiden. Die erste Staumauer Europas aus Beton baute ein 34-jähriger Schweizer Ingenieur im Kanton Freiburg. Sie lieferte zunächst nur Wasser für die nahe gelegene Stadt und 300 Pferdestärken mechanische Energie für einige Fabriken.

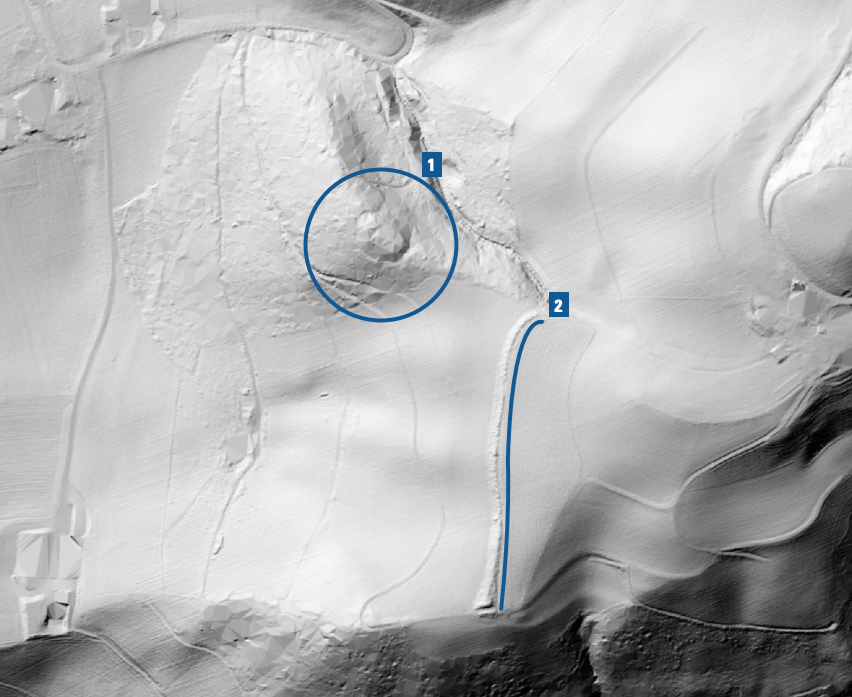

Doch die Elektrifizierung schritt rasch voran. Bald fluteten immer mehr Stauseen die Bergtäler und sicherten damit die Stromversorgung des Landes. Heute hat die Schweiz die höchste Stauseendichte der Welt.

Strom für Mailand, München, Strassbourg

Früh stellte sich heraus, dass die Stauseen noch eine weitere, unschlagbare Eigenschaft besassen: Sie produzierten nicht nur Energie, sondern speicherten sie auch.

Ab den 1960er-Jahren wurde die Schweiz so zur Batterie Europas. Wenn die Nachbarländer mehr Strom brauchten, als sie selbst produzierten, turbinierte die Schweiz für die Industrien von Mailand und München oder für die Kochherde von Stuttgart und Strassburg.

Eine wichtige Komponente dabei war das Netz. Mit den abgelegenen Stauseen war man von Beginn an darauf angewiesen, den Strom über weite Strecken zu transportieren. Daraus folgte eine weitere Pioniertat: 1958 verband die Schweiz ihr eigenes Hochspannungsnetz mit denen von Deutschland und Frankreich.

Es war die Geburtsstunde des europäischen Stromnetzes. Der «Stern von Laufenburg», das grosse Umspannwerk nahe der deutschen Grenze, war wesentlich für die sichere und stabile Stromversorgung Europas in der Nachkriegszeit.

Denn je grösser oder feiner gesponnen ein Netz ist, desto stabiler ist es, da Lasten sich darin gleichmässig verteilen. Bei Elektrizitätsnetzen ist dies besonders wichtig, da Ungleichmässigkeiten zu Blackouts führen.

Heute ist die Schweiz über 41 Knotenpunkte mit den Hochspannungsnetzen der Nachbarländer verbunden. Und wie schon 1958 steuert Swissgrid, die Betreiberin des Schweizer Hochspannungsnetzes, die europäischen Stromflüsse durch die Schweiz.

Stromabkommen: Zugang zum Strommarkt Europas

Für Swissgrid bringt das Stromabkommen den Vorteil, dass das Unternehmen in das Strommanagement der europäischen Partner eingebunden wird. Damit würde die Firma in Zukunft weniger Überraschungen durch ungeplante Stromflüsse erleben, die heute ab und zu aus Europa ins Schweizer Netz einschiessen und ausgeglichen werden müssen.

Solche Stromflüsse sind auch eine Folge des internationalen Stromhandels. Auch daran kann sich die Schweiz gemäss Abkommen künftig beteiligen.

«Das, was physikalisch bereits passiert, wird mit dem Abkommen wirtschaftlich abgebildet und rechtlich abgesichert», sagt Jürg Grossen, Parteipräsident der Grünliberalen. Der Bund schreibt: «Das Stromabkommen soll die Versorgungssicherheit stärken und zur Netzstabilität beitragen.»

Details des Stromabkommens sind noch nicht bekannt. Es kommt nicht vor 2026 ins Parlament, und bisher gibt es lediglich ein erstes Faktenblatt dazu. Der Vertragstext soll Mitte Juni veröffentlicht werden.

Der perfekte Deal zwischen Berg und Tal

Die Stauseen waren zu Beginn natürlich nicht für Europa gedacht. Es ging um den Bedarf der Schweizer Industrie und der Städte im Unterland. Dort waren auch das Know-how und das Geld vorhanden, um Wasserkraftwerke und Stauseen überhaupt erst zu bauen.

Doch dazu brauchte es einen Deal zwischen Berg und Tal, zwischen Arm und Reich. Städtische und vor allem kantonale Elektrizitätswerke aus dem Unterland bauten die Infrastruktur: Turbinen und Staumauern, Strassen und Leitungen. Die abgelegenen Berggemeinden gaben im Gegenzug ihre Täler und Flüsse her, manchmal ganze Siedlungen.

Der Deal war fair. Nutzungsverträge wurden abgeschlossen. Diese Konzessionen wurden in der Regel auf Zeiträume zwischen 50 und 80 Jahren ausgehandelt. So lange brauchten die Unternehmen, um ihre Investitionen zu amortisieren.

Danach, so der Deal, sollte die gebaute Infrastruktur an die Gemeinden zurückfallen und ihnen gehören. Deshalb nennt man den Zeitpunkt, an dem eine solche Konzession ausläuft, «Heimfall».

Die Verträge erstreckten sich also über Generationen. Damit die Standortgemeinden aber auch in der Gegenwart profitieren konnten, bauten sie Wasserzinsen ein. Die Elektrizitätswerke mussten die Berggemeinden laufend für das Wasser entschädigen, das sie zu Strom machten. So wurden arme Dörfer ohne eigenes Zutun reich und die Energieunternehmen noch reicher. Es war eine perfekte Win-Win-Situation.

Was passiert nach den Heimfällen?

Wenn die Schweiz und die EU nun ein Stromabkommen abgeschlossen haben, muss man auch diese historische Komponente verstehen. Denn die meisten der über 220 Stauseen in der Schweiz wurden zwischen 1950 und 1970 gebaut. Nun steht die Zeit der Heimfälle an – und das führt zu einer der grossen Unbekannten des Stromabkommens.

Denn wenn die Standortgemeinden oder -kantone bald die Konzessionen neu vergeben können, stellt sich die Frage, wer dabei mitbieten darf. Könnte etwa auch ein europäischer Stromkonzern einen Schweizer Stausee betreiben?

Das ist die zentrale Frage, die mit der Materie vertraute Personen an den Vertragstext haben. Es ist auch das Element, das sich in einem allfälligen Abstimmungskampf zum Stromabkommen als Argument geradezu aufdrängen würde.

Eine weitere Frage betrifft die Wasserzinsen. Könnte die EU darin eine Wettbewerbsverzerrung sehen? Würde sie gar in diesen historischen Schweizer Deal eingreifen?

«Das Stromabkommen enthält keine Vorgaben zum Wasserzins oder zur Vergabe von Konzessionen für Wasserkraftwerke. Die Praxis diesbezüglich kann beibehalten werden», steht im Faktenblatt des Bundes dazu.

Doch EU-Gegner:innen bleiben skeptisch. Denn mit dem Stromabkommen muss die Schweiz ihren Strommarkt liberalisieren. Grundsätzlich haben europäische Anbieter damit Zugang zum Schweizer Markt.

Ab den 1990er-Jahren wurden Stromversorger und Netzbetreiber in der Schweiz schrittweise privatisiert. In 90% der Fälle sind die Hauptaktionäre aber bis heute öffentliche Körperschaften, etwa Kantone oder Gemeinden.

2002 lehnten 52,6% der Stimmberechtigten eine Liberalisierung des Schweizer Strommarktes ab.

2009 wurde der Schweizer Markt teilweise liberalisiert: Unternehmen mit einem Verbrauch von mehr als 100’000 kWh pro Jahr können ihren Stromversorger frei wählen. Das sind allerdings bloss 0,8% aller Netznutzer:innen. Haushalte und kleinere Unternehmen sind als «gebundene Kunden» weiterhin gezwungen, den Strom von ihrem lokalen Anbieter zu beziehen.

Als die Schweiz ab den 1970ern auf Atomstrom setzt, verschiebt sich die Bedeutung der Stauseen. Sie ergänzen die neue Technologie perfekt. Kernkraftwerke produzieren Tag und Nacht gleich, der Mensch aber braucht den Strom am Tag. Wohin also mit dem Nachtstrom?

Die Stauseen werden wieder aufladbar

Das ist die Stunde der Pumpspeicherkraftwerke. Sie machen die Stauseen, diese Batterien, wieder aufladbar. Wie normale Stauseen lassen sie Wasser ab, wenn die Nachfrage gross und der Strompreis hoch ist, oft um die Mittagszeit. Nachts aber pumpen sie das Wasser mit günstigem Strom wieder hoch in den See. Billig auffüllen, teuer leeren: ein perfektes Geschäftsmodell.

Nach dem Reaktorunglück von Fukushima 2011 kommt die Energiewende – und wieder spielen die Stauseen ihre Stärke aus. In Europa wird die Stromproduktion nervöser. Wind und Sonne liefern Flatterstrom mit scharfen Spitzen und glatten Nullen. Stauseen glätten den Tagesgang.

Es gibt aber auch einen Jahresgang: Im Winter liefert die Natur wenig Energie, im Sommer viel. Darum sollten die Stauseen im Winter gefüllt sein. Seit 2023 bestimmt der Bundesrat über diese Winterreserven – eine Folge des russischen Angriffskrieges und der davon ausgelösten Erschütterung der europäischen Energieversorgung.

Die Schweizer Regierung stellt damit sicher, dass auch Ende Winter noch genügend Energie da ist. Sie greift in die Wirtschaftsfreiheit der Energiebetreiber ein – gegen Entgelt, aber durchaus planwirtschaftlich.

Das führt zur letzten grossen Frage, die der Vertragstext des Stromabkommens beantworten muss: Kann die EU künftig bestimmen, wie hoch der Wasserstand der Schweizer Stauseen zu Winterbeginn sein muss? Auch dies wäre ein Anlass für Debatten.

Die tiefblauen Stauseen geraten bald ins Zentrum der epischen Auseinandersetzung um die Position der Schweiz gegenüber der EU.

Es geht dabei nicht nur um die sichere Energieversorgung der Schweiz. Stauseen sind starke Symbole. Sie stehen für grundlegende Werte wie Kraft, Reinheit und schlichte Klarheit – aber auch für eine ganze Reihe von perfekten Deals.

Editiert von Marc Leutenegger

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch