Im Schatten des Islam: Kleine Religionen in der Schweiz

Die politische und mediale Debatte über Religionen in der Schweiz dreht sich vor allem um Muslime und den Islam. In der Schweiz leben aber auch Orthodoxe, Hindus, Juden, Sikhs und viele andere kleine Religionsgemeinschaften. Wie leben sie angesichts der grossen Aufmerksamkeit, die dem Islam zukommt, und welche Anliegen haben sie?

Ob es um Schulen, den öffentlichen Raum oder den Arbeitsplatz geht: Der Islam beherrscht die Debatten über Religion und Integration von Ausländern. Das Tragen des Kopftuchs, Gebetsräume an Schulen, der Ramadan und spezielle Abteile für Muslime auf Friedhöfen sind wiederkehrende Themen. In der Politik wie auch in der Öffentlichkeit.

Überraschend ist das nicht. Aber auch wenn diese Aufmerksamkeit im internationalen Kontext und angesichts der Anzahl Muslime in der Schweiz (5% der Bevölkerung) gerechtfertigt ist, darf nicht vergessen gehen, dass die helvetische Religionslandschaft heterogen ist. Neben der katholischen und protestantischen Mehrheit leben hier auch Juden, Buddhisten, Hindus, Orthodoxe und Sikhs, um nur einige zu nennen.

Mehr

Soll die Schule religionsneutrales Terrain sein?

«Von den Medien werden sie kaum beachtet. Man spricht von ihnen nur, wenn etwas passiert», erklärt Martin Baumann, Professor für Religionswissenschaft an der Universität Luzern. Als Beispiel nennt der Experte die hinduistische Gemeinde in seiner Stadt. «Sie machten 2012 von sich reden, als sie zum ersten Mal in der Schweiz die Erlaubnis erhielten, die Asche ihrer Verstorbenen in die Reuss zu streuen.»

Für Alexandre Sadkowski, Priester der orthodoxen Kirche Sainte Trinité – Sainte Catherine, ist es normal, dass sich die Medien vor allem mit der Aktualität und somit den Muslimen befassen. «Es war so vor einigen Jahren mit der Frage der Minarette und ist es heute mit den Muslimen. Von anderen Religionen hört man nichts, weil es keine Integrationsprobleme gibt oder weil sie nicht interessant sind.»

Religionen auf der Suche nach Anerkennung

Martin Baumann unterstreicht einen weiteren Aspekt: «Viele Religionen, die mit der Migration in Zusammenhang stehen, haben ein Organisationsproblem. Ihnen fehlen Vertreter, welche eine Landessprache sprechen und sich mit den Medien austauschen können. Es mangelt am professionellen Umgang mit der Aussenwelt.»

Man müsse jedoch erwähnen, so Baumann, dass einige Religionen, wie etwa die Freikirchen, lieber nicht in den Medien erscheinen möchten. «Sie sind gegenüber Journalisten sogar etwas kritisch eingestellt, weil sie sich nicht verstanden fühlen. Ich glaube, sie sind ganz glücklich, wenn man sie ‹in Ruhe lässt'», sagt der Religionswissenschaftler.

Die fehlende Aufmerksamkeit gegenüber «kleinen» Religionen betreffe aber nicht nur die Medien, sondern auch die Politik und die Behörden, betont Baumann. «Einige Religionsgemeinschaften erhoffen sich eine engere Zusammenarbeit mit den für Integration zuständigen Stellen. Die grosse Diskussion um die offizielle Anerkennung der eigenen Religion in der Schweiz kommt nicht nur von den Muslimen, sondern auch von Vertretern anderer Religionen.»

Diese Anerkennung, die in der Kompetenz der Kantone liegt, sei sehr wichtig, erklärt Alexandre Sadkowski. «Sie gäbe die Möglichkeit, zu Rate gezogen zu werden und an den Entscheidungen teilnehmen zu können. Wir Orthodoxe haben nicht viele Forderungen. Wenn wir aber eine einreichen, wie etwa für den Bau einer Kirche, werden wir kaum gehört.»

Restriktivere Schule

Bei der jüdischen Gemeinde, die in der Schweiz seit 150 Jahren gleichberechtigt ist, habe man nicht den Eindruck, dass man wegen der Muslime weniger Aufmerksamkeit erhalte, sagt Jonathan Kreutner, Generalsekretär beim Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG). «Wir stellen jedoch eine zunehmende Skepsis gegenüber der Religion als solche fest.»

In der Vergangenheit, erinnert er sich, habe man für Absenzen in der Schule während jüdischen Feiertagen wie dem Yom Kippur immer Lösungen gefunden. «Heute ist das schwieriger. Die Anträge für strengere Regeln in der Schule adressieren sich hauptsächlich an Muslime. Es gibt tatsächlich immer mehr Muslime und folglich mehr Eltern, die ihre Kinder vom Unterricht dispensieren wollen. Dies brachte die Schule dazu, restriktiver zu werden», stellt Jonathan Kreutner fest.

Seine Befürchtung ist, dass die Debatte über die Muslime indirekt auch der jüdischen Glaubensgemeinschaft schaden könnte. «Wer ein Verbot des islamischen Kopftuchs fordert, ist sich häufig nicht bewusst, dass dies auch zum Verbot der Kippa, der jüdischen Kopfbedeckung, führen könnte», unterstreicht der SIG-Generalsekretär.

Eine Sorge, die berechtigt ist, hat doch im Wallis die kantonale Sektion der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) im Februar eine Initiative eingereicht, die Kopfbedeckungen an öffentlichen Schulen verbieten will.

Obgleich sich das Verbot in erster Linie gegen das islamische Kopftuch richtete, wie das Initiativkomitee bestätigte, betrifft es alle Arten von Kopfbedeckung.

Die Haare schneiden für die Arbeit

Und wenn man von Kopfbedeckung spricht, muss man auch an die Sikhs denken. Die Gläubigen der ursprünglich indischen Religion zeichnen sich durch ihren auffälligen Turban aus, unter dem sich Haare verbergen, die nicht geschnitten werden dürfen. In der Schweiz leben nur wenige Sikhs, höchstens eintausend. Und der Turban, den die männlichen Erwachsenen tragen, scheint laut Martin Baumann von der Uni Luzern keine grossen Probleme zu schaffen, auch weil viele als Selbständige arbeiteten.

Den Glauben und den Alltag als Sikh zu leben, sei aber nicht immer offensichtlich, sagte Jorawar Singh, Vertreter der Sikh-Gemeinde in der Zeitung «Schweiz am Sonntag». Die Familien, die ihren Söhnen die Haare nicht schneiden, seien in der Schule oder am Arbeitsplatz mit Problemen der Akzeptanz konfrontiert. Zahlreiche Sikhs, so Jorawar Singh, hätten zum Beispiel Mühe, eine Lehrstelle zu finden.

Im Namen der Religionsfreiheit

Jede Religion habe ihre eigenen Ansprüche und Wünsche, meint Martin Baumann. «Für die Diaspora ist der grösste Wunsch, einen Tempel oder eine Pagode zu errichten, wo sie sich treffen können.»

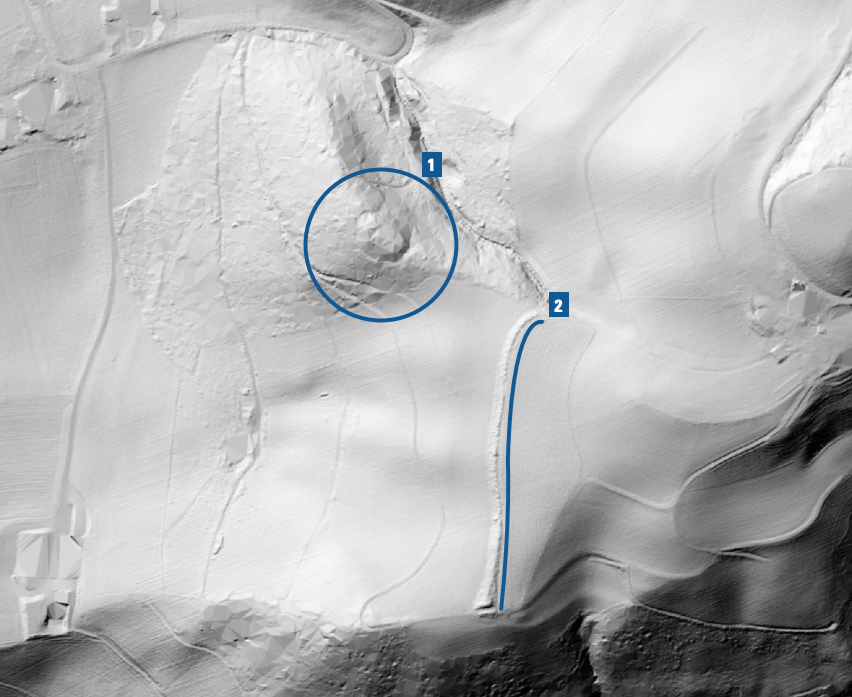

Sasikumar Tharmalinguam, Hindu-Priester im Haus der Religionen in Bern, erhofft sich etwa, dass die Hindu-Tempel zugänglicher und ersichtlicher wären. «Der grösste Teil der 22 Hindu-Tempel in der Schweiz befinden sich in unterirdischen Garagen, in der Nähe eines Industriegebiets oder einer Kehricht-Verbrennungsanlage. Wir würden unsere Tempel gerne mit einem Turm ausstatten, einem äusserst wichtigen Symbol für die Hindus.»

Im Allgemeinen, so Martin Baumann, hätten die Einwanderer, vor allem die Hindus und Buddhisten, ihre religiösen Praktiken den Lebensbedingungen in der Schweiz angepasst. Der Professor empfiehlt den Behörden dennoch, die Bedürfnisse der Minderheiten ernst zu nehmen – im Namen der Religionsfreiheit.

(Übertragung aus dem Italienischen: Gaby Ochsenbein)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch