Filme, Kunst, Badezimmer: Das Kino von Tsai Ming-liang

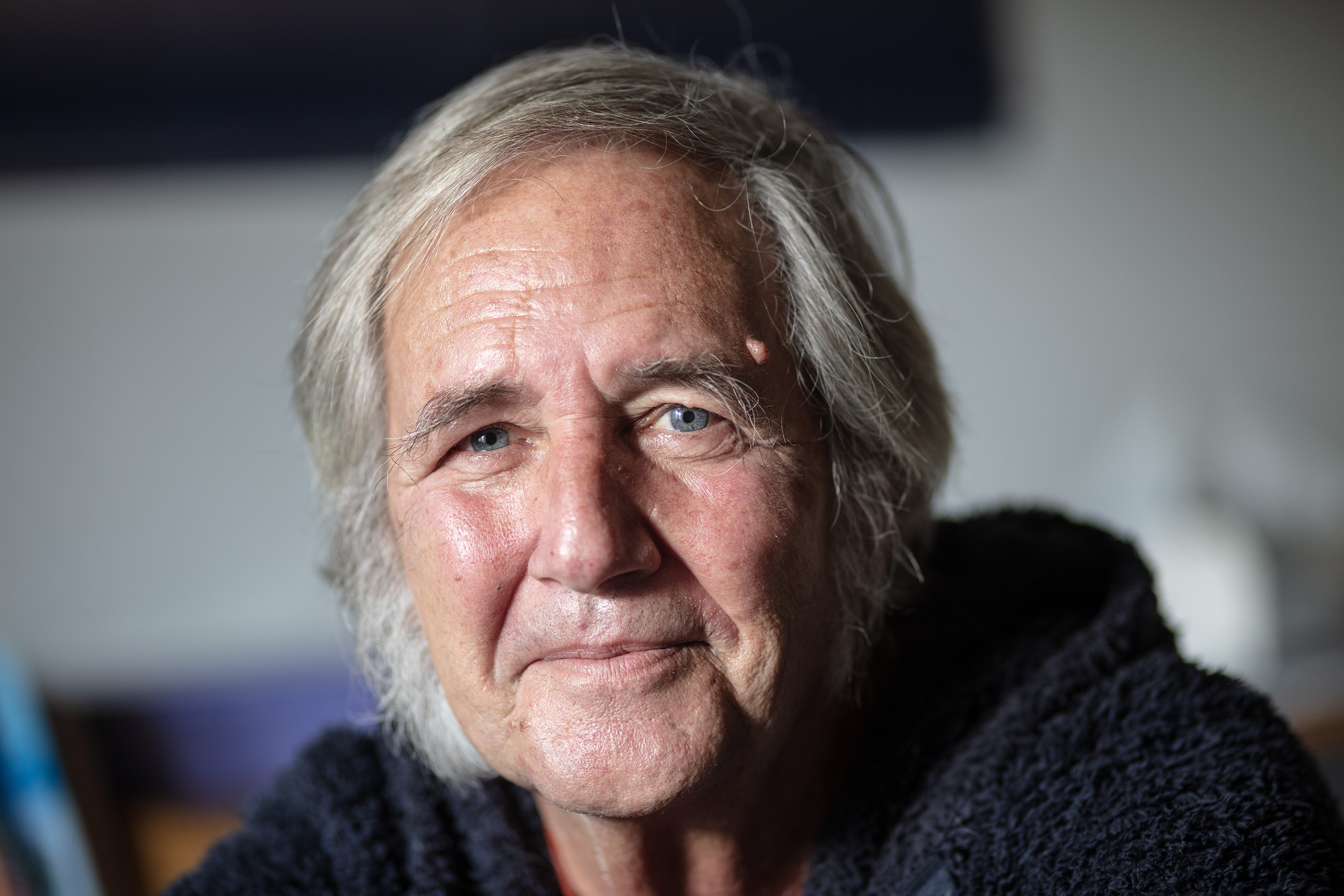

Der in Taiwan lebende Filmemacher Tsai Ming-liang ist am Locarno Film Festival mit einem Spezialpreis für seine Karriere geehrt worden. Mit SWI swissinfo.ch sprach er über seine Kindheit in Malaysia und seinem Ziel, die Grenze zwischen Kinos und Museen zu verwischen.

Für unseren kurzen Termin mit Tsai Ming-liang machen wir den Aufstieg zum Hotel Belvedere. Im Hotel auf dem Hügel, umringt von gepflegtem Rasen und Palmen, entspannt sich der Regisseur mit einer Kanne Tee.

Tsai, 65 Jahre alt, hat eine Präsenz, die sich gleichzeitig grösser als alles und sofort nahbar anfühlt – ruhig und bereit, mit einem weichen, zur Seele dringenden Blick. Er ist vielleicht einer der bekanntesten und beliebtesten Autorenfilmer des «Slow Cinema». Sein Werk hat den Einsatz von Dauer und Stillstand als Mittel etabliert, um Lust, Einsamkeit, unerfülltes Verlangen, Queerness, prekäres Arbeiten und Altern auszudrücken.

Tsai übersetzt dies nahtlos und ergreifend zwischen Theater, Kino und Kunstgalerie. Seine Ausstellung «Moving Portraits», kuratiert von Kevin B. Lee, startet während dem diesjährigen Locarno Film Festival. In dieser werden seine Bewegtbildarbeiten in einer Höhle gezeigt – für die Sinnes-Inversion der Betrachtenden.

Gegenüber SWI swissinfo.ch erzählt Tsai von der häufigen Wiederkehr von Badezimmern und Saunas in seinen Arbeiten, von seiner cineastischen Prägung und von jenen seiner Szenen, die, wie flackernde Bilder in einer Höhle, in den Köpfen der Menschen weiter glühen.

SWI swissinfo.ch: Sie haben Malaysia Richtung Taiwan verlassen, als Sie jung waren. Warum, und wie waren Ihre prägenden Jahre im Bezug aufs Kino?

Tsai Ming-liang: Meine Kindheit habe ich in Kuching, Malaysia, verbracht, was eine sehr kleine Stadt ist. Ich lebte mit meinen Grosseltern mütterlicherseits, die es liebten, ins Kino zu gehen. Es waren die 1960er-Jahre, die goldenen Jahre des Kinos, weil es noch kein Fernsehen gab.

Die einzige Unterhaltung, die den Leuten offenstand, war das Kino. Ich denke, man kann auch sagen, dass es das erste Zeichen der Globalisierung ist, weil es in den 60ern überall auf der Welt grosse Kinosäle gab, sogar in einem so kleinen Ort wie Kuching in Malaysia. Das ist also wie [meine Cineastik] startete.

Nach der Schule wollte ich nicht weitermachen und ans College gehen. Ich dachte daran, einfach in Kuching zu arbeiten, aber die meisten meiner Freund:innen gingen nach Taiwan. Darum habe ich mich auch entschieden nach Taiwan zu gehen, wo ich Drama studiert habe. Ich wurde also nicht im Film-, sondern im Theaterdepartement ausgebildet.

In Taiwan war Ende der 1980er-Jahre die Zeit der Demokratisierung: Es war vorbei mit dem Kriegsrecht. Also gab es echte Rede- und Meinungsäusserungsfreiheit. Und damit kamen auch Dinge wie Videokassetten nach Taiwan kamen. Ich konnte so viele Filme schauen, auch europäische, inklusive neorealistische Filme von Italien, französische Nouvelle Vague, die Deutschen und andere Arthouse-Filme.

Was denken Sie über die kulturelle und künstlerische Trennung zwischen Taiwan und Festland-China? Gibt es verbindende Brücken oder gehen sie in sehr verschiedene Richtungen?

Ehrlich, ich habe keine Ahnung (lacht). Oft frage ich mich, weshalb es im 21. Jahrhundert, wo wir technologisch so entwickelt sind, noch immer Menschen gibt, denen Nationalstaaten und Nationen so wichtig sind. Ich frage mich auch, warum die Leute – während das Ausbildungsniveau so hoch ist – so engstirnig sind.

Weil sie die Nummer 1 in der Welt sein wollen, dominant sein wollen? Ich verstehe das wirklich nicht, ich bin nicht so. Als ich als Kind über die Strassen von Malaysia spazierte, konnten wir islamische Gesänge hören, und wir selbst sind Buddhist:innen.

Als wir beim Hindu-Tempel vorbeikamen, sagte mir meine Grossmutter, ich solle mich vor dem indischen Tempel verneigen. Also ich mag Taiwan wirklich, weil ich ihr Wertesystem mag.

Können Sie uns von der Transition Ihrer Arbeit vom Kino in Galerien und Museumsräume erzählen?

Nachdem ich 2003 Goodbye, Dragon Inn gemacht habe, sind Galerien an mich herangetreten, um für sie zu arbeiten. 2007 habe ich Taiwan an der Biennale von Venedig mit einer Installation repräsentiert, hatte seither viele Projekte in Museen und meine Filme wurden musealer und musealer.

Aber ich mag es weiterhin, diese Arbeiten in Kinos zu bringen, so dass das Publikum in Taiwan weiss und lernt, dass das Kino mehr Möglichkeiten bietet. Ich möchte die Grenze zwischen Museen und Kinos verwischen. Das Kino ist, wie wir wissen, nicht sehr tolerant, also sollten wir es mit diesen Möglichkeiten erweitern. Ich möchte weiterhin meine Arbeit im Kino zeigen, weil es ein angenehmerer Raum ist.

Gab es über die Jahre Reaktionen auf Szenen in Ihren Filmen, die Sie überrascht haben?

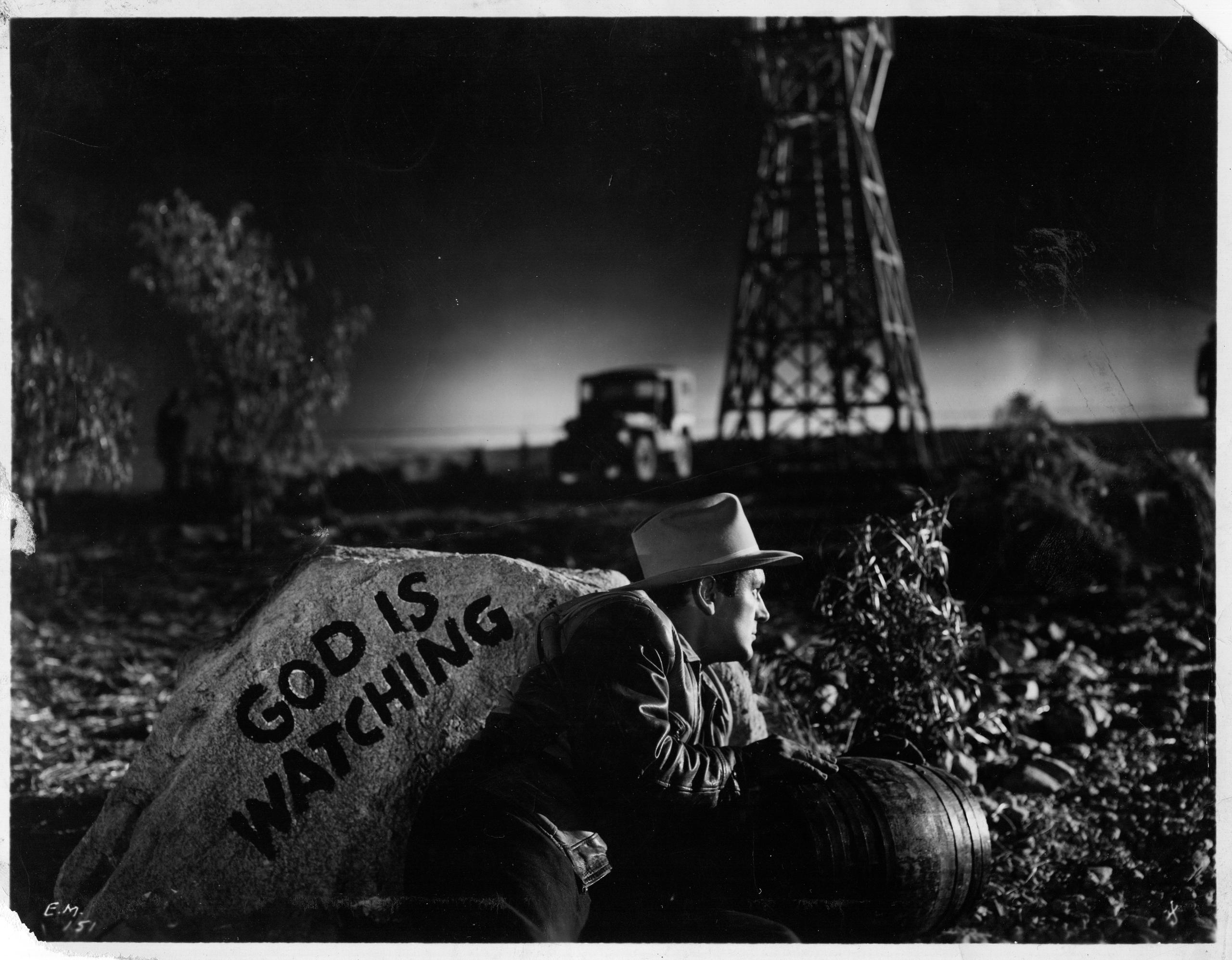

Seit The Hole [1998] habe ich begonnen Filmgenres zu mixen, die ich als Kind mochte, wie Musicals. Zum Beispiel kann man The Wayward Cloud [2005] ein Musical nennen, aber ein sehr schräges. Gleichzeitig ist es jedoch ein Stummfilm und ein Erotikfilm.

Also zeigte das Publikum oft die Reaktion: Warum habe ich begonnen, Musicals zu machen? Denn meine Filme sind sehr kalt und still und Musicals sind lebendig. Das kam tatsächlich von meinem Alltagsleben, weil ich diese alten Lieder mag, die aus Musicals stammen.

Sprechen wir über Badezimmer. Ihre Filme haben oft einsame Charaktere, die keine Verbindung zu anderen finden. Das Kino wird zu einem Raum, der ihnen die Möglichkeit von Kommunikation bietet. Aber das Kino ist ein sonderbarer öffentlicher Raum: Die Menschen versammeln sich darin, nicht um miteinander zu kommunizieren, sondern um kollektiv mit Bildern auf der Leinwand zu kommunizieren. In manchen Ihrer Filme [Goodbye Dragon Inn, What Time Is It There?] wird das Kino-Badezimmer zum einzigen Raum, in dem diese isolierten Figuren miteinander in Austausch kommen.

Es gibt viele Elemente in meinen Filmen, einige davon sind Räume. Alle diese Elemente kommen aus dem Alltagsleben. Aber sie werden selten von Filmmacher:innen genutzt. Ich mag diese Räume, weil Menschen in ihnen leben: Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer oder intimere Räume wie Sauna.

Heute gibt es weniger und weniger Saunas oder Schwulensaunas. Heute gibt es das Internet und Schwule treffen einander online, sie müssen nicht in Saunas gehen. Ich denke, jeder sucht ein Gefühl der Zugehörigkeit, wenn er an diese Orte geht.

Sind Interviews repetitiv geworden nach drei Jahrzehnten Filme machen? Kennen Sie bereits die Antworten auf die meisten Fragen, die Ihnen gestellt werden oder gibt es noch immer Fragen, die Sie überraschen und zum Nachdenken bringen?

Mein erster Film war 1992. Nachdem ich meinen fünften Film gemacht hab, wurde ich [den Interviews] müde (lacht). Aber was mich wirklich schockiert hat, war als 2003 Goodbye, Dragon Inn im Wettbewerb von Venedig lief. Fast alle Europäer:innen oder Westler:innen stellten mit dieselbe Frage: «Was ist Kino?» Das hat mich wirklich geweckt!

Und was ist Kino?

Ich habe nicht sofort geantwortet, aber ich war schlau und habe die Frage zurückgespielt: Was ist Kino? Eine französische Journalistin sagte dann: «In den letzten 10 Jahren habe ich viele Filme geschaut. Ich weinte und lachte mit diesen Filmen und trotzdem fühlte ich mich irgendwie unwohl, weil ich denke, dass Filme schauen, wie das Lesen eines Buches ist – aber jemand blättert die Seite immer um für mich. Aber bei Ihnen blättert niemand für mich.» Und ich sagte danke.

Arta Barzanji ist ein in London lebender iranischer Filmemacher, Kritiker und Dozent. Sein laufendes Projekt ist eine Dokumentation mit dem Titel Unfinished: Kamran Shirdel. Artas Kritiken und Übersetzungen sind in Englisch und Persisch erschienen, unter anderem bei PhotogėnieExterner Link, Film MattersExterner Link, und FilmKhanehExterner Link.

Minh Nguyen ist eine Autorin, Redaktorin und Organisatorin von Ausstellungen und Programmen, die momentan in New York lebt.

Editiert von Eduardo Simantob, Übertragung aus dem Englischen: Benjamin von Wyl

Mehr

Locarno 76: In 214 Filmen um die Welt

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch