Der Ingenieur: Eine Figur zwischen Hoffnung und Grössenwahn

"Ingenieur" ist mehr als ein Beruf, es ist die Hoffnung darauf, dass sich alle Probleme technisch lösen lassen: Wie hat sich das Bild, das man sich vom Ingenieur macht, von Jules Vernes Helden zu Elon Musk gewandelt?

Ich treffe mich mit dem Literaturwissenschaftler Robert Leucht in einem Kaffee beim Hauptbahnhof Zürich. Über der Stadt thront die Eidgenössische Technische Hochschule, die seit dem 19. Jahrhundert verlässlich Ingenieure und (ab einem gewissen Zeitpunkt auch: Ingenieurinnen) produziert hat, die das Land mit Brücken, Tunneln, Schienen und Kabeln urbar machten.

Doch die Geschichte des Ingenieurwesens produzierte nicht nur Handfestes, sondern auch Geschichten und Mythen: Robert Leucht, Professor an der Universität Lausanne, ist diesen in seinem neuen Buch zur Kulturgeschichte der Figur des Ingenieurs gefolgt.

swissinfo.ch: «Ingenieur» ist ja ein breiter Begriff, Sie sprechen in Ihrem Buch über Bio-Engineering, Social Engineering etc. Was macht den Kern dieses Berufsbilds aus?

Robert Leucht: Ingenieure sind technische Experten, welche die Verantwortung für technische, aber auch organisatorische Aufgaben tragen. Sie stellen Infrastrukturen bereit: Brücken, Tunnel, Eisenbahn-Netzwerke, aber auch kleinere Gegenstände. Ingenieure sind aber keine Klempner, die Dinge nur zusammenbauen. Sie sind besonders in der Phase davor tätig, planen, entwerfen, probieren Dinge aus.

Wann taucht diese Figur in der Geschichte auf?

Natürlich gab es schon in der Antike Leute, die Tätigkeiten ausgeführt haben, die man heute dem Ingenieur zuordnen kann, die beispielsweise im Festungs- oder Schiffbau entwerferisch tätig waren.

Aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen Ausbildungsinstitutionen und Interessenvertretung, die dem Ingenieur ein klareres Berufs- und Sozialprofil geben. Und zur gleichen Zeit beginnt auch die Literatur und Kultur dieses Bild mitzugestalten, zum Beispiel in den Romanen von Jules Verne.

In diesen Geschichten taucht plötzlich diese – immer männliche – Figur auf, die sich Projekte ausdenkt – large oder small scale – und für diese Projekte Leute zusammenrafft, die sie dann für sie ausführen.

Ein früher Ingenieurheld deutscher Sprache findet sich in Theodor Herzls Roman Altneuland von 1902, zweifellos mitinspiriert von den Erzählungen eines Jules Verne.

Aber die Figur hat natürlich viel ältere Vorläufer: Der Ingenieur in der Literatur lässt auch Echos von antiken Figuren wie Prometheus anklingen. Und in gewisser Weise war Robinson Crusoe, der in der Einsamkeit auf einer wilden Insel eine Zivilisation errichtet, eine Art literarischer Ingenieur avant la lettre.

Sie haben vorher betont «immer männlich»?

Es gibt meines Wissens in der Literatur des 19. Jahrhundert kaum Ingenieurinnen, auch im 20. Jahrhundert findet man sie nur in seltenen Fällen, allenfalls in der Literatur der DDR, die hier einen Farbklecks auf der Landkarte der Literaturgeschichte bildet.

Die Figur bleibt bis heute stark stereotyp männlich gezeichnet, auch ausserhalb der Literatur: Die ETH machte noch 2020 mit dezidiert männlichen Protagonisten für ihre Ingenieursausbildung Werbung.

Mehr

Beton: Der Stein des Anstosses

Welche Art von Männlichkeit wird dem Ingenieur zugeschrieben?

Männlichkeit bedeutet hier Rationalität, klar im Kopf zu sein, aber zugleich auch unerschrocken, ein Abenteurer mit Fachverstand, ein Draufgänger mit technischer Expertise also.

Ein Abenteurer?

In den Romanen der Zwischenkriegszeit beispielsweise ist der Ingenieur fast nie ein Schreibtischtäter, sondern einer, der in der Wildnis unentdeckte Gebiete erschliesst, genau erfasst und hilft, sie zu erobern. Der Ingenieur hat dort eine brutale, gewalttätige, kolonialistische Seite: Er erschliesst neuen Lebensraum – so das Schlagwort der Zeit – aber das hat immer einen Preis.

Es gibt völkische Zukunftsromane, in denen Ingenieure irgendwo in der Wüste Australiens Neuland nutzbar machen, Städte bauen, Hightech-Technologien errichten – und die lokale Bevölkerung gleichzeitig in den Dienst genommen oder vertrieben wird.

Die Science-Fiction-Literatur überträgt solche Szenarien dann auf andere Galaxien und Planeten. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzt sich die Perspektive auf den Ingenieur als Zerstörer immer mehr durch. Er wird von einer Lichtfigur zu einer Figur mit hohem Gewaltpotenzial.

Warum?

Natürlich gibt es den glänzenden, unbefleckten, problemlösenden Ingenieur in Sci-Fi-Romanen danach immer noch. Doch mit dem Katastrophenzeitalter, besonders dem Zweiten Weltkrieg, zeigt der technische Fortschritt sein hässliches Gesicht: Nach 1945 erodiert das Vertrauen, dass technischer Fortschritt auch sozialen Fortschritt mit sich bringt. Das hat mit der genau geplanten Massenvernichtung im NS-Regime zu tun, aber auch mit der Atombombe.

In der Karriere des deutschen Ingenieurs Wernher von Braun lässt sich diese Gewichtsverlagerung beobachten: Nach dem Krieg rekrutiert ihn die NASA noch als Strahlemann, als technisches Genie, doch später wurde immer mehr publik, wie sehr er bereit war, seine Arbeit in den Dienst der NS-Diktatur zu stellen.

Max Frisch porträtiert den Ingenieur in seinem Buch «Homo Faber» Ende der 1950er Jahre als Schwerenöter, der sich unwissend in seine Tochter verliebt, das Ganze endet in einer Katastrophe.

In «Homo faber» sind diese Vorbehalte der Nachkriegszeit registriert: Der Text beginnt nicht zufällig mit einer Flugzeugpanne, der Mann sitzt neben einer kaputten Maschine in der Wüste und der Zweifel packt ihn, er kriegt eine Identitätskrise, er entfremdet sich von seinem Beruf. In diesem Roman zeigt sich auch ein weiteres Gesicht des Ingenieurs: der langweilige Bürokrat, der alles genau vermisst, 9 to 5 im Büro sitzt.

Die globale Counter Culture der 1960er Jahre nimmt dann den Ingenieur als kleinen wie auch als grossen Mann aufs Korn. Sie weigert sich, das Heil in technischen Errungenschaften zu suchen, weist aber auch die Langeweile der bescheidenen Büroarbeit zurück.

Diese Kritik an der Langeweile findet sich auch heute noch: Die technischen Heroen unserer Zeit inszenieren sich oft als Studienabbrecher, die von der akademischen Ausbildung und dem Bildungsweg fadisiert waren. Dieser anti-akademische Gestus, dieser Garagen-Mythos ist essentiell für die biographischen Legenden, die immer in der Behauptung gipfelt, eben nicht nur zu grübeln, sondern ein Mann der Tat zu sein.

Wenn wir beispielsweise die Werbung von Apple anschauen, haben wir das Gefühl, dass diese Technikkritik der Counter Culture sich gebündelt hat, um einen neuen Mythos der Technik zu formen.

Ja, und ich würde sagen, Apple nimmt diese Kritik auf und wertet sie um: Technik ist hier nach wie vor ein Versprechen, aber sie muss nicht so grau und totalitär, sie kann bunt und individuell sein.

Steve Jobs war ja durchaus von der Counter Culture inspiriert. Die Produkte von Apple behaupten ja einerseits, den Alltag zu erleichtern, aber sie haben auch etwas Poetisches – sie sind ästhetisch, sie sind schön anzuschauen, sie wollen nicht nur das Funktionalistische bedienen, sondern auch etwas Intuitives, Emotionales. Diese Umwertung der Technik ist sehr erfolgreich, wenn auch aus ideologiekritischer Sicht kritisierbar.

Sind das überhaupt noch Ingenieure?

Engineering ist ein dehnbarer Begriff: Heute gibt es Genome Engineering, das Engineering von Impfstoffen, Climate Engineering. Das sind für mich Belege dafür, dass die Geschichte dieser Hoffnungsfigur weitergeht, dass man sich vorstellt, Erbinformation oder das Klima durch schöpferisch-entwerferisches Handeln verändern zu können. Steve Jobs wird und wurde zweifellos in vielfacher Weise inszeniert. In seinem Versprechen einer Verbesserung der Welt qua Technik setzt sich der Ingenieurmythos fort.

Gibt es den klassischen Ingenieur noch?

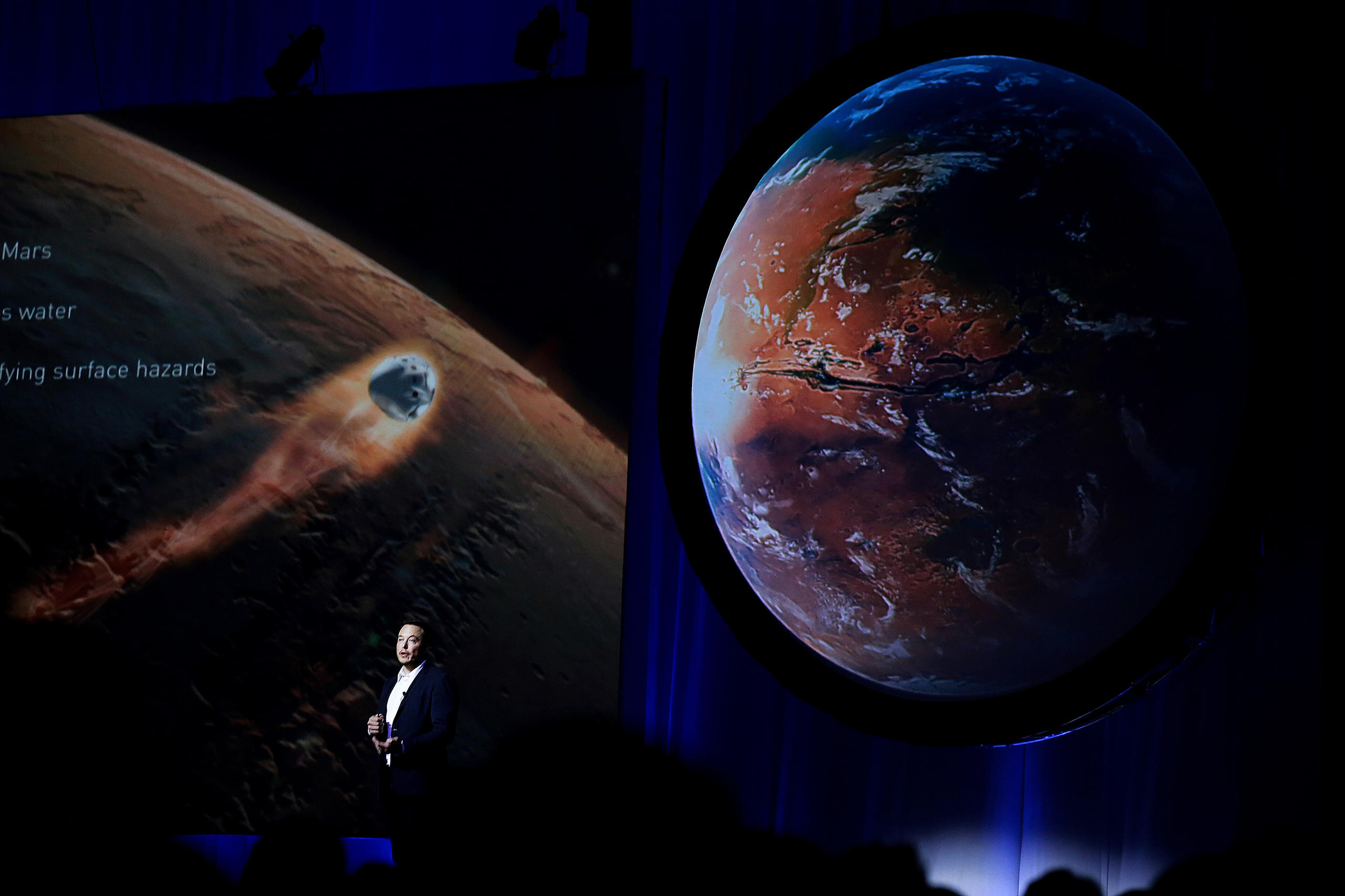

Den stärksten Bezug zum Ingenieur als grossen Mann, wie wir ihn aus der Zwischenkriegszeit kennen, sehe ich bei Elon Musk. Also vielleicht zwei Beispiele: Sein Hyperloop-Projekt, das verspricht, dass man in Europa und den USA annähernd mit Schallgeschwindigkeit von A nach B kommt, wirkt wie eine Wiederholung von Träumen, die man bereits um 1900 hatte – damals erzählte der Roman «Der Tunnel» von Bernhard Kellermann – nach dem Untergang der Titanic – von einem direkten, sicheren Weg unter dem Atlantik.

Mit solchen Fantasien spielt Musk, er bedient einen Rausch der Machbarkeit, genauso wie den Anspruch, neue Welten zu erschliessen, er fordert ja, dass der Mensch eine Multi Planetary Species wird. Bei Musk werden diese Echos auf die Zwischenkriegszeit am deutlichsten hörbar, auf diese markiert virile Figur des Eroberers und Weltverwandlers, der vor nichts2976 zurückschreckt.

Literatur: Robert Leucht: Grammatik eines Hoffnungsträgers, Intercom-VerlagExterner Link: Zürich 2021

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch