Deal or no Deal – so machen es andere Nicht-EU-Mitglieder

Der Brexit ist durch. Nun hofft die Schweiz auf Nachverhandlungen des Rahmenabkommens mit der EU. Andere Nicht-EU-Mitglieder bieten zwar viel Anschauungsunterricht, aber keinen Königsweg für einen erfolgreichen Deal mit Brüssel.

Nicht nur die Schweiz sträubt sich, der Europäischen Union (EU) beizutreten. Island fürchtet um seine Fischereirechte, Norwegen um die Öl-Industrie und das kleine Liechtenstein kann sich einen EU-Beitritt ohne die Schweiz nicht vorstellen. Anders die Lage im westlichen Balkan: dort bemüht sich Nordmazedonien seit Jahrzehnten um die Mitgliedschaft in der EU, wird aber von seinen EU-Nachbarn immer wieder zurückgebunden.

Dabei fällt keinem Land das Abwägen unterschiedlichster Interessen wirklich leicht, wie etwa die lange Liste der seit 1973 durchgeführten Volksabstimmungen über die EU in Europa verdeutlicht. Auf der Waage liegen dabei oft wirtschaftliche und kulturelle Vorteile einer engen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einerseits und Ängste vor dem Verlust von Souveränitätsrechten und Eigenart andererseits.

Mehr

Die Schweiz pokert hoch mit der EU

Die Schweiz hat sich nach ihrem Nein zu einem Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum 1992 und dem (2016 erfolgten) Rückzuges des ebenfalls 1992 eingereichten EU-Beitrittsgesuches auf den sogenannten bilateralen Weg konzentriert. Dabei sind über die Jahre zahlreiche Kooperationsverträge zwischen der EU und der Schweiz ausgehandelt worden. Die EU will diesen bilateralen Weg aber nur fortsetzen, wenn die institutionellen Fragen in einem Rahmenvertrag geklärt werden.

Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) wurde 1994 mit dem Ziel eingerichtet, die EU-Bestimmungen über den Binnenmarkt auf die Länder der Europäischen Freihandelszone (EFTA) auszudehnen. Norwegen, Island und Liechtenstein gehören dem EWR an. Die Schweiz ist Mitglied der EFTA, gehört aber nicht zum EWR.

Dabei bieten andere europäische Staaten, die wie die Schweiz Nicht-Mitglieder der EU sind, viel Anschauungsunterricht, jedoch keinen Königsweg für einen erfolgreichen Deal. Entscheidend sei, so betont der isländische Aussenminister im Gespräch mit SWI, «immer am Ball zu bleiben, denn niemand anderes als wir selbst kümmert sich um unsere Interessen».

Grossbritannien: Souverän ins Verderben?

Grossbritannien konnte sich an Weihnachten mit der EU auf ein Handelsabkommen einigen. Dieses sichert den freien Handel: Exporte und Importe werden nicht mit Zöllen belegt. Nicht im Deal geregelt sind allerdings Dienstleistungen, die rund 80% der britischen Wirtschaftskraft ausmachen.

Audio

In der Schweiz erregte der Brexit-Deal dennoch Neid. Die Aussenpolitische Kommission des StänderatesExterner Link beauftragte deshalb die Bundesverwaltung, die Vor- und Nachteile des Brexit-Abkommens abzuklären und mit jenen des Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU zu vergleichen.

Mehr

In der Schweiz ist man eifersüchtig auf den Brexit-Deal

Das Aussendepartement kam daraufhin in einem FactsheetExterner Link zum Schluss, ein ähnlicher Deal wie das Brexit-Abkommen wäre für die Schweiz ein klarer Rückschritt.

Das Abkommen zwischen & aus der Schweizer Perspektive: Unterschiede zum #bilateralenWegExterner Link derund die Strategie #MindTheGapExterner Link des Bundesrates in unserem Factsheet ➡️ https://t.co/z8aoekvbzmExterner Link pic.twitter.com/Q41YME4SqlExterner Link

— EDA – DFAE (@EDA_DFAE) January 15, 2021Externer Link

Nach dem Brexit führt Grossbritannien von den hier verglichenen Ländern die losesten Beziehungen zur EU.

Alles andere kommt für Grossbritannien auch nicht in Frage, da sowohl die Schweizer Lösung als auch die EWR-Mitgliedschaft eine Personenfreizügigkeit bedingen. «Ein Hauptmotiv für den Brexit in Grossbritannien war, die Einwanderung zu begrenzen», sagt der britische Professor für Politikwissenschaft, Vernon Bogdanor, der soeben ein Buch über die ambivalenten britischen Beziehungen zur EUExterner Link publiziert hat.

Professor Matt Qvortrup von der Coventry UniversityExterner Link sagt, Grossbritannien könne nun zwar die Migration selbständig steuern, aber der Brexit führe nicht zwingend zu niedrigerer Einwanderung. Denn es bestehe nach wie vor ein Bedarf an ausländischen Arbeitskräften.

Qvortrup sieht Grossbritannien – anders als die Wahrnehmung in der Schweiz – als Verliererin der Verhandlungen mit der EU. Denn während die Franzosen weiterhin Champagner und die Deutschen Autos exportieren könnten, seien die für Grossbritannien wichtigen Dienstleistungen nicht Teil des Deals. «Gemäss Berechnungen von Ökonomen wird das Grossbritannien 3-4% des BIP kosten», so Qvortrup. Grossbritannien zahle wirtschaftlich also einen hohen Preis.

Das Argument der Brexiteers sei, dafür habe Grossbritannien Souveränität zurückgewonnen und könne die Dinge wieder selbst regeln. «Aber es stellt sich die Frage, ob das den Preis wert ist», sagt Qvortrup.

Island: Der EU-Beitritt ist kein Thema mehr

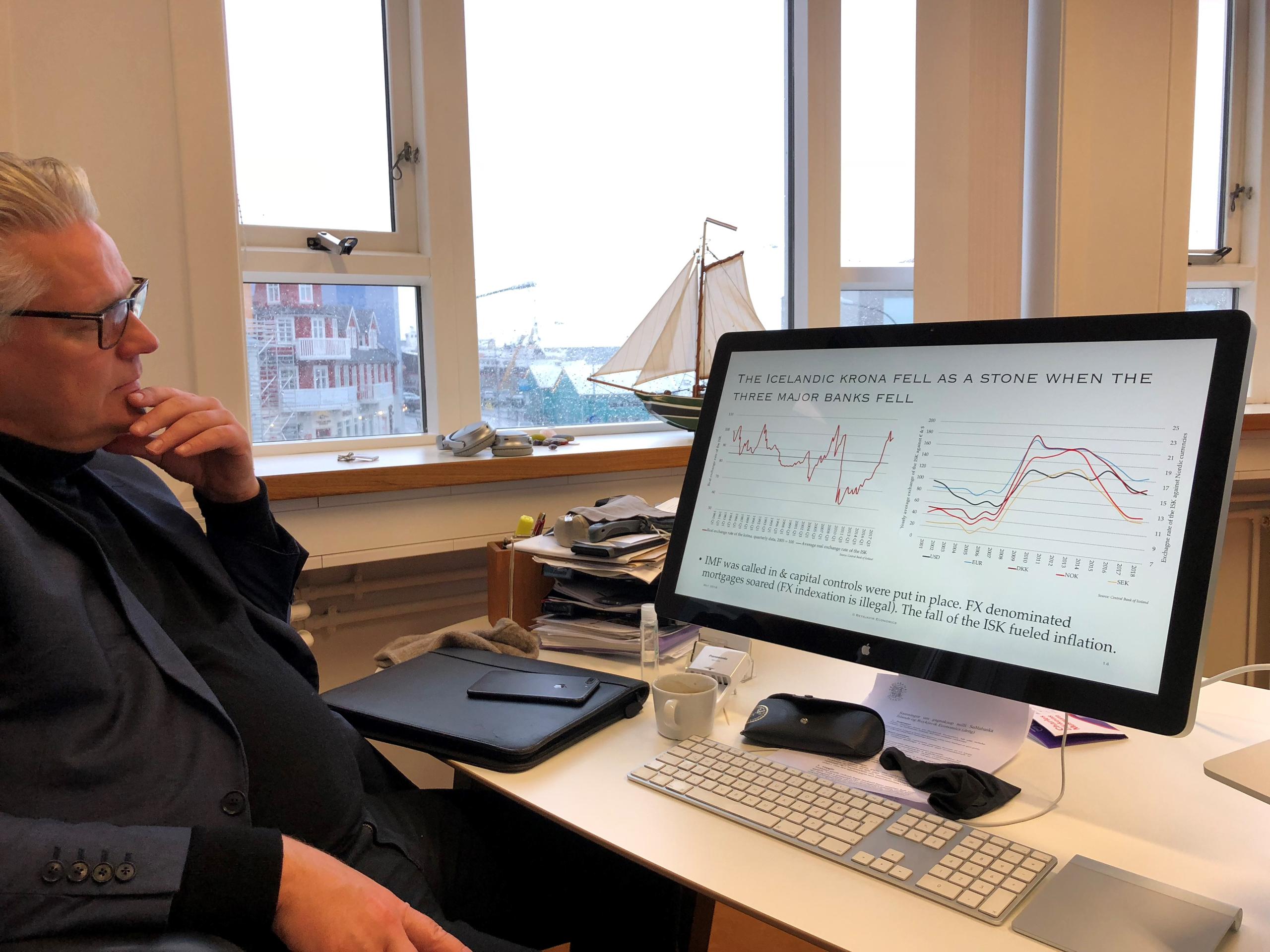

Vor zehn Jahren geriet der Inselstaat zwischen Europa und Amerika im Nordatlantik in den Strudel der weltweiten Finanzkrise. Quasi über Nacht brach das Bankensystem des Landes mit gut 350’000 Einwohnerinnen und Einwohner zusammen und verlor die isländische Währung einen grossen Teil ihres Wertes. Als Konsequenz dieser Krise reichte die damalige isländische Regierung in Brüssel ein Beitrittsgesuch ein und verhandelte drei Jahre lang über ein Beitrittsabkommen.

«Es zeigte sich jedoch, dass die verschiedenen Interessen in Fragen der Fischereiwirtschaft eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union unmöglich machte», sagt der isländische Ökonome Magnús Árni Skúlason zu SWI und ergänzt: «2013 wurde deshalb das Beitrittsgesuch wieder offiziell zurückgezogen.»

Für den isländischen Aussenminister Guðlaugur Þór Þórðarson von der EU-skeptischen Unabhängigkeitspartei besteht der grösste Vorteil einer Nicht-EU-Mitgliedschaft in der Freiheit, eigenständig über die Handelspolitik entscheiden zu können: «In unserem Fall sind fast 90% des gesamten internationalen Handels zollfrei, während dieser Anteil im Falle der EU nur gerade 27% beträgt.»

Island gehört seit 1994 dem EWR an und ist damit, so Þórðarson, sehr gut gefahren. «Wenn ich wählen müsste zwischen einem Austritt aus dem EWR und einem Beitritt zur EU wüsste ich nicht, was ich antworten soll», sagt der isländische Aussenminister im Interview mit SWI.

Liechtenstein: Zwergstaat im Sandwich zwischen Schweiz und EU

Mit einer Landesfläche von 160 km2 und weniger als 40’000 Einwohnern gehört Liechtenstein zu den kleinsten Staaten der Welt. Das Land ist eng mit der Schweiz verflochten: Schon seit den 1920er-Jahren ist das Fürstentum Liechtenstein in den Schweizer Zoll- und Wirtschaftsraum eingebunden und führt den Schweizer Franken als Währung.

Gleichzeitig führt der Zwergstaat aber auch gute Beziehungen zur EU: Seit den 1990er-Jahren ist Liechtenstein Teil des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).

Ein EU-Beitritt steht in Liechtenstein hingegen nicht zur Debatte. «Die meisten Politikerinnen und Politiker erachten einen EU-Beitritt als nicht grössenverträglich», sagt Christian FrommeltExterner Link, Direktor und Forschungsbeauftragter Politik des Liechtenstein-Instituts. «Dies gilt insbesondere für den Fall, wenn ein solcher Beitritt ohne die Schweiz erfolgen würde.» Angesichts der engen Verflechtung sei ein EU-Beitritt Liechtensteins ohne die Schweiz wenig realistisch.

Dank EWR-Mitgliedschaft ist Liechtenstein stärker in die EU integriert als die Schweiz. Der EWR deckt mehr Politikfelder ab als das geplante Rahmenabkommen – zum Beispiel sind auch die Finanzdienstleistungen und der Energiemarkt geregelt. Mit einer Sonderregelung konnte Liechtenstein erreichen, dass es die Zuwanderung weiterhin nach eigenem Ermessen steuern darf.

Als Kleinstaat hat Liechtenstein akzeptiert, dass es nicht völlig souverän sein kann. «Trotz der dynamischen Übernahme von EU-Recht und einem in manchen Regulierungsbereichen schwindenden Handlungsspielraum Liechtensteins sehe ich in der EWR-Mitgliedschaft eine Stärkung der Eigenstaatlichkeit Liechtensteins», sagt Frommelt. «So konnte Liechtenstein durch die EWR-Mitgliedschaft beispielsweise die Abhängigkeit von der Schweiz verringern.»

Das ganze Interview lesen Sie hier:

Mehr

Was macht Liechtenstein anders als die Schweiz in den Beziehungen zur EU?

Norwegen: mit dem «Demokratiedefizit» leben gelernt

Nicht nur von der Länge seiner Küste her ist Norwegen eine Weltmacht: inklusive aller Inseln gibt es in Norwegen mehr als 100’000 Kilometer Küste. Im benachbarten Russland, dem flächenmässig grössten Land der Welt, sind es gerade einmal 38’000 Km. Norwegen ist aber auch der grösste Erdölexporteur Europas und gehört deshalb auch zu den reichsten Staaten der Welt überhaupt.

Wirtschaftlich und kulturell ist das seit 1905 von Schweden unabhängige Königreich aber seit langem eng mit Europa verbunden und hat deshalb bislang zweimal auch den Versuch unternommen, der EU als Vollmitglied beizutreten: 1972 und 1994. In beiden Fällen lehnte aber eine Mehrheit der gut 5 Millionen Norwegerinnen und Norweger einen solchen Beitritt aus Angst vor dem Verlust der staatlichen Unabhängigkeit ab.

Wie Island und Liechtenstein wählte Norwegen deshalb in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre den EWR als dritten Weg. Und dieser Integrationsweg habe sich, so die norwegische Europaexpertin Kate Hansen Bundt im Grossen und Ganzen bewährt: «Eine grosse Mehrheit der Norwegerinnen und Norweger und auch die meisten Parteien unterstützen heute den EWR, auch wenn wir uns dadurch dazu verpflichten, neue EU-Bestimmungen ohne Mitspracherecht übernehmen zu müssen.»

Laut der Politikwissenschaftlerin Hansen Bundt ist der EWR aus diesem Grund «eine suboptimale Integrationslösung mit einem grossen Demokratiedefizit». Allerdings habe ihr Land gelernt, damit zu leben. Vor allem auch deshalb, weil es weder für einen Beitritt zur EU noch einen Austritt aus dem EWR heute eine Mehrheit in der Bevölkerung gebe.

Das dürfte sich auch nach den Parlamentswahlen im Herbst dieses Jahres nicht ändern, betont Hansen Bundt: «In beiden möglichen Koalitionen, der bisherigen Mitte-rechts Regierung und dem rot-grünen Oppositionslager, halten sich die Befürworter einer Vollmitgliedschaft wie auch die Verfechter eines EWR-Austrittes in etwa die Waage.»

So bleibt dem nordischen Land nichts anderes übrig, als in dem einst von der früheren Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland als «Notlösung» verkauften EWR zu verbleiben.

Nord-Mazedonien: Das nachbarschaftlich verhinderte EU-Mitglied

Der Binnenstaat in Südosteuropa befindet sich bereits seit dem Zusammenbruch des früheren Jugoslawiens auf Integrationskurs. Im Jahre 2005 reichte das 25’000 km2 grosse Land mit gut 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner offiziell ein Beitrittsgesuch bei der EU ein. Im letzten Jahr wurde Nordmazedonien als Vollmitglied in die westliche Militärallianz Nato aufgenommen.

Doch mit den formellen Verhandlungen über ein Beitrittsabkommen mit Brüssel harzt es bis heute, obwohl der seit Jahrzehnten verfolgte Integrationskurs Nordmazedonien politisch und wirtschaftlich schon viel näher an die EU herangeführt hat als andere Bewerber der Region wie Albanien, Serbien und Kosovo.

«Unser Hauptproblem sind die Schwierigkeiten mit Nachbarstaaten, die bereits der EU angehören», erklärt Simonida Kacarska, die das Europainstitut in der nordmazedonischen Haupstadt Skopje leitet: «Zunächst mussten wir jahrelang wegen des Namensstreits mit Griechenland warten und jetzt blockiert Bulgarien wegen einer historischen Frage zu unserer Sprache die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen.»

Simonida Kacarska warnt jedoch davor, die EU-Beitrittsoption wegen der anhaltenden Schwierigkeiten aufzugeben: «Im Unterschied zu anderen Nicht-Mitgliedern im Norden Europas sind wir wirtschaftlich und politisch immer noch viel schwächer aufgestellt, deshalb betrachtet eine Mehrheit der Menschen in diesem Land einen Mitgliedschaft in der Union als valable Zukunftsperspektive.»

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Diskutieren Sie mit!