Wie ein Streik die Schweizer Demokratie umpflügte

"Nächster Halt Olten": Der grösste Eisenbahn-Knotenpunkt der Schweiz. Und 1918 Sitz des "Oltener Aktionskomitees", das zum ersten landesweiten Streik aufrief – mit weitreichenden Folgen für die Schweizer Demokratie!

Am 11. November 1918 zur Mittagsstunde ging der Erste Weltkrieg mit dem Sieg der Triple Entente, bestehend aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Russland, zu Ende. Wilhelm II., der letzte Herrscher im Deutschen Kaiserreich, dankte ab.

Der erste landesweite Streik

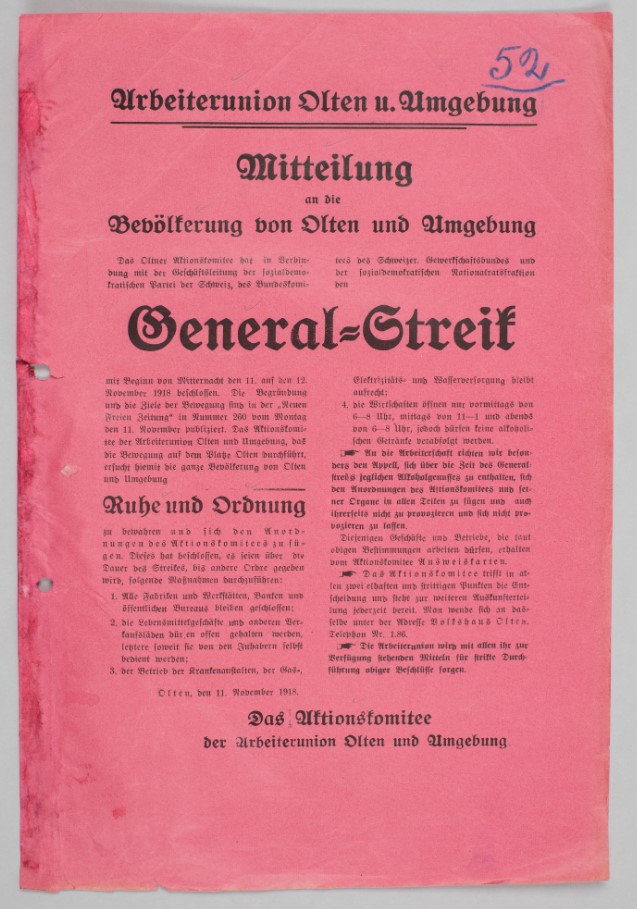

In der Schweiz traten einen Tag später die Arbeiter in ihren ersten Landesstreik. Organisiert wurde dieser vom «Oltener Aktionskomitee», das den Protest vom örtlichen Volkshaus aus koordinierte.

Olten ist der bekannteste Eisenbahn-Knotenpunkt der Schweiz. Hier treffen sich die Zuglinien der Ost-West- sowie der Nord-Süd-Achse. Das Bahnhofbuffet Olten galt deshalb lange auch als inoffizielles Zentrum der Schweiz.

Olten bot sich für die Ausrufung eines Landesstreiks darum geradezu an. Von da aus konnte die organisierte Arbeiterschaft, in der die Eisenbahner eine tragende Rolle spielten, ihre Anliegen in alle Himmelsrichtungen aussenden.

Die mehrteilige Serie ist ganz auf unseren Autor zugeschnitten: Claude Longchamps vielseitige Expertise als Politikwissenschafter und Historiker macht ihn zu dem Mann, der Orte, an denen sich Wichtiges ereignet hatte, zum Sprechen bringt.

Longchamp hat als Gründer des Forschungsinstituts gfs.bern die Politikforschung in der Schweiz auf ein neues Level gehoben. Heute ist er der erfahrenste Politikanalyst der Schweiz. In Kombination mit der Geschichte bietet Longchamp schon länger als «Stadtwanderer» Rundgänge durch Bern und andere Schweizer Schauplätze an, die grossen Anklang finden.

«Longchamp performt Demokratie», schrieb einmal ein Journalist zu einer «Stadtwanderung» durch Bern.

Longchamp ist auch leidenschaftlicher Blogger: In Zoonpoliticon Externer Linkschreibt er über politikwissenschaftliche Themen. Als «Stadtwanderer»Externer Link bringt er Orte zum Sprechen, die in der Entwicklung der Demokratie eine wichtige Rolle gespielt haben.

Er postet zudem regelmässige Beiträge auf FacebookExterner Link, Instagram Externer Linkund TwitterExterner Link.

Im französischsprachigen Landesteil blieb der Widerhall des Streiks beschränkt; man war dort froh, dass der schreckliche Krieg endlich vorbei war. Ausgehend von Zürich war man in der Deutschschweiz dagegen bestrebt, eine eigentliche soziale Revolution nachzuschieben.

Das Streikkomitee stellte neun Forderungen auf:

- Sofortige Neuwahl des Nationalrats nach dem Proporzwahlrecht;

- Einführung des Frauenstimmrechts;

- allgemeine Arbeitspflicht;

- 48-Stunden-Woche;

- Armeereform;

- Sicherung der Lebensmittelversorgung;

- Alters- und Invalidenversicherung;

- staatliches Aussenhandelsmonopol;

- Vermögenssteuer zum Abbau der Staatsverschuldung.

Die Antwort des Bundesrats kam umgehend: Er mobilisierte die Armee. Und er berief eine ausserordentliche Sitzung der Bundesversammlung ein. Ohne auf die Forderungen der Streikenden einzugehen, stellte er ihnen ein Ultimatum für den Streikabbruch. Das wirkte fast wie eine Bürgerkriegserklärung!

Am frühen Morgen des 14. November 1918 brachen das Aktionskomitee und die sozialdemokratische Nationalratsfraktion den Landesstreik ab. Sie wollten eine weitere Eskalation oder gar ein Blutvergiessen vermeiden. Schlimm traf es dennoch die Industriestadt Grenchen, wo nach dem offiziellen Ende des Landesstreiks drei junge Arbeiter von Soldaten erschossen wurden.

Die Arbeiterschaft empfand ihre erste grosse direkte ausserparlamentarische Aktion danach als Niederlage. Das hatte auch damit zu tun, wie die neun Forderungen durchgesetzt wurden – oder eben nicht.

Was mit ihnen geschah, ist tatsächlich rasch erzählt: Schnell umgesetzt wurde die 48- statt der 59-Stunden-Woche. Länger brauchte die Einführung der AHV; sie kam erst 1947. Und die Frauen mussten auf ihr Stimmrecht gar bis 1971 warten. Und eine eigentliche Vermögenssteuer zugunsten der Staatsverschuldung kennt die Schweiz bis heute nicht.

Neues Wahlrecht verteilte die politische Macht neu

Ebenfalls rasch wurde das Verhältniswahlrecht eingeführt – nicht von Regierung und Parlament, sondern vom Volk: Mitten in der Pandemie der Spanischen Grippe nahmen die männlichen Stimmbürger noch 1918 eine Volksinitiative für eine Wahlrechtsänderung mit 67% Ja an. Auch die Mehrheit der Kantone stimmte dem Proporzsystem zu.

Damit änderten sich in der Schweiz die politischen Machtverhältnisse auf einen Schlag.

Der Landesstreik wirkte dabei wie ein Katalysator. Der Bundesrat, der Umsetzungsprobleme vorschob, musste nachgeben. Im August 1919 entschieden die Stimmberechtigten über vorgezogene National- und Bundesratswahlen – in der Schweiz ein erstmaliger Vorgang, der sich seither nie mehr wiederholt hat. Diesmal sagten gar 72% der Männer Ja.

Bei den ersten Nationalratswahlen mit Verhältniswahlrecht im Herbst 1919 verlor die FDP sage und schreibe 43 ihrer 103 Sitze in der grossen Kammer. Das ist die grösste Niederlage in ihrer Geschichte. Die bis dahin staatstragende und -machende Partei des Grossbürgertums musste den aufkommenden politischen Kräften Platz machen. Verluste gab es auch für die kleine Liberale Partei.

Grösste Gewinnerin war die konservative Bauernpartei BGB (heute SVP), 1917 in Zürich und Bern aus der FDP hervorgegangen. Sie steigerte sich von 3 auf 30 Sitze. Auch die linke SP, die Partei der Arbeiterschaft, verdoppelte ihre Vertretung von 22 auf 41 Sitze. Damit zog sie mit der zweitplazierten, stabilen Konservativen Volkspartei (heute Mitte) gleich.

Das war kein Zufall. Denn im 19. Jahrhundert zerfiel die Schweiz noch in sprachliche und konfessionelle Regionen, die mit dem Mehrheitswahlrecht gemäss dem Motto «the winner takes it all» gut bedient worden waren.

Mit der Industrialisierung entstanden jedoch überall Gesellschaftsgruppen, die nach einer eigenen politischen Vertretung sannen. Die Arbeiterschaft ging voraus, die Bauern und Gewerbler zogen nach. Dafür wirkte das Verhältniswahlrecht nicht diskriminierend, und es wird seither unbestritten als gerechter angesehen.

Stufenweise Umbau des Bundesrats

Die Historiker und Historikerinnen sind sich einig: 1918 und 1919 war der grösste Einschnitt in der politischen Geschichte der Schweiz. Nicht mehr zeitgemäss war damit auch die immer noch erdrückende Dominanz des Freisinns im Bundesrat.

Die Änderung erfolgte etappenweise: Der erste Schritt war gleich 1919, als die FDP zwei ihrer damals noch sechs Sitze an je einen Konservativen und einen Liberalen abgab. Letzterer war aber nur ein Zwischenspiel.

Der zweite kam 1928, als man zu einer bürgerlichen Mehrheitsregierung überging und die sieben Sitze im Bundesrat auf 4 FDP, 2 KVP und 1 BGB verteilte.

Der dritte fand während des Zweiten Weltkriegs statt. Um eine soziale Frontstellung wie am Ende des Ersten Weltkrieges zu vermeiden, wurde die SP 1943 erstmals zur Regierungspartei.

Permanent im Bundesrat sind die Sozialdemokraten jedoch erst seit 1959. Dafür fanden sich Linke und Konservative zusammen, um die FDP-Vorherrschaft zu brechen. Es war dies die Geburtsstunde für die berühmte Schweizer «Zauberformel» für die Regierungszusammensetzung mit je 2 Vertretern der FDP, der KVP (später CVP und jetzt Mitte) und der SP, während 1 Sitz an die BGB ging. Das blieb bis 2003 so. Es sollte die längste stabile Phase im Regierungssystem sein.

Von der Konkurrenz zur Konkordanz

Die Politikwissenschaft bezeichnet dies als Übergang von der anfänglich angelsächsisch geprägten Wettbewerbsdemokratie zur schweizerischen Form der Konkordanzdemokratie (siehe Kasten).

Der parteipolitische Wettbewerb um die Regierungsmehrheit funktionierte vor 1919 nie: Die Freisinnigen gewannen 60 Jahre lange alle Wahlen in beiden Parlamentskammern, bisweilen war dafür auch manipulative Wahlkreisarithmetik nötig. Dynamik in die klare Machtverteilung kam dafür ab 1875 aus den Volksabstimmungen.

Heute unterscheidet man zwei Demokratiemuster:

Das Ideal der Wettbewerbsdemokratie mit meist zwei Parteien, die sich abwechselnd in die Aufgaben von Regierung und Opposition aufteilen. Das war die Schweiz von 1848 nicht zuletzt wegen dem Mehrheitswahlrecht für National- und Ständerat. Nur kam es nie zum notwendigen Regierungswechsel.

Das Ideal der Konsensdemokratie findet vor allem in kulturell gespaltenen Gesellschaften Anwendung. Es basiert auf dem Proporzwahlrecht, einem Mehrparteiensystem und einer umfassenden Machteilung in der Regierung. Die Schweiz gehört seit 1959 dazu.

Dazwischen entwickelte sie sich nicht zuletzt wegen den Volksrechten vom ersten zum zweiten Ideal.

Mit der ausgebildeten Konkordanzdemokratie nahm die Zahl der Volksabstimmungen stark zu. Das hatte in erster Linie mit der wachsenden Gesetzgebung durch das Parlament zu tun, um Lücken beim Ausbau des Leistungsstaats in der Sozial- und Infrastrukturpolitik zu schliessen.

Gleichzeitig verringerte sich die durchschnittliche Oppositionsneigung der Stimmenden. War zu Beginn eine Mehrheit der Referenden erfolgreich, gehen heute drei Viertel von ihnen im Sinne von Parlament und Regierung aus. Fast konstant gering geblieben ist der Anteil erfolgreicher Volksinitiativen – ein Ja schaffen langfristig nur rund 15% aller Volksbegehren.

Schweizer Arbeiterschaft weitgehend aufgelöst

Gegenüber damals stark verändert hat sich durch den gesellschaftlichen Wandel die schweizerische Industrie-Arbeiterschaft – sie ist nur noch marginal vorhanden. Ausländer und Ausländerinnen ohne politische Rechte haben sie auf der politischen Landkarte der Schweiz weitgehend ersetzt. Was an Einheimischen blieb, ist heute in der Dienstleistungsgesellschaft integrierter und unpolitischer geworden.

Symbolisch dafür steht das Volkshaus in der Oltner Altstadt. Es ist verschwunden – und durch ein gesichtsloses Gebäude ersetzt worden. Sein Name: Hotel Europa.

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch