Immer mehr Freihandels-Abkommen

Das Parlament steht vor der Ratifizierung eines Freihandels-Abkommens mit Südkorea. Ein weiterer Schritt bei der Liberalisierung des Aussenhandels.

Die Schweiz hat bereits 19 solche Abkommen abgeschlossen. Davon profitieren in erster Linie Export-Firmen und Konsumenten, nicht aber die Landwirtschaft.

Maschinen, Uhren, pharmazeutische Produkte, aber auch Schokoloade und Käse – die Schweiz verdankt mehr als die Hälfte ihres Reichtums dem Export. Eine Wirtschaft, die so stark auf den Weltmarkt ausgerichtet ist, hat grosses Interesse an einem möglichst ungehinderten Zugang zu den wichtigsten ausländischen Märkten.

Der Bundesrat, die Schweizer Regierung, hat daher drei Säulen für seine Politik im Bereich des internationalen Handels festgelegt: europäische Integration, Beteiligung an multilateralen Wirtschafts-Organisationen und Abschluss von Freihandels-Abkommen. Dieses letztere Element erlebt gegenwärtig einen starken Aufschwung.

Obwohl die Verhandlungen der Doha-Runde der Welthandels-Organisation (WTO) ins Stocken geraten sind und wahrscheinlich erst 2013 abgeschlossen werden können, hat die Schweiz in den letzten Jahren zahlreiche Abkommen unterzeichnet und prüft weitere.

Ein breiterer Horizont

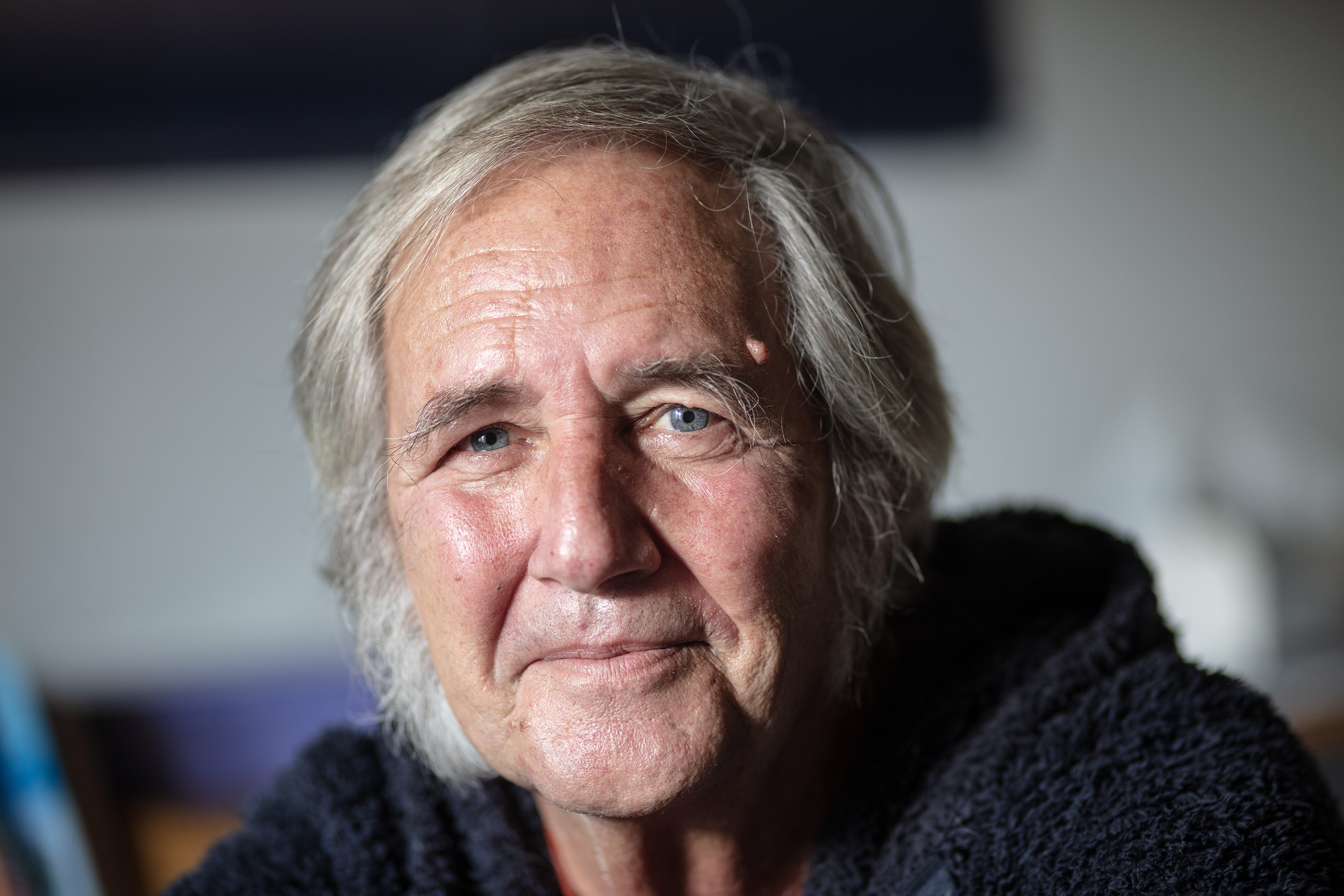

«Die Idee ist nicht neu: Das Übereinkommen zur Europäischen Freihandels-Assoziation (EFTA) besteht seit 1960. Und seit 1972 verfügen wir über ein Freihandels-Abkommen mit der Europäischen Gemeinschaft», erklärt Minister Christian Etter gegenüber swissinfo. Etter ist im Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) zuständig für Freihandels-Abkommen mit Staaten ausserhalb der EU.

«Seit den Neunzigerjahren hat die Zahl der abgeschlossenen Abkommen jedoch zugenommen», fügt er hinzu.

Anfänglich ging es darum, die Staaten Osteuropas und des Mittelmeerraums in das europäische Handelssystem zu integrieren.

Ab dem Jahr 2000 erweiterte sich der Horizont: Es wurden Abkommen mit Mexiko, Singapur, Chile und Südkorea abgeschlossen. Mit Kanada, Thailand und Ägypten laufen Verhandlungen. Und später werden vielleicht auch Russland, Japan, China und Indien dazukommen.

«Wenn die Europäische Union, die USA und Japan, unsere grössten Konkurrenten, Präferenzabkommen mit anderen Staaten oder Staatengruppen abschliessen, können wir nicht einfach zuschauen: Dies würde unsere Exportfirmen benachteiligen», erklärt Etter.

Durch aktives Vorgehen und Reagieren hat sich die Zahl der Abkommen somit vervielfacht. So hat beispielsweise Mexiko ursprünglich ein Freihandels-Abkommen mit den USA (1994) abgeschlossen, danach mit der Europäischen Union (2000) und schliesslich mit der EFTA, der die Schweiz angehört (2001).

Über die WTO hinaus

«Die WTO ist heute eine weltumspannende Organisation, der Länder unterschiedlichster Art angehören. Es wird deshalb immer schwieriger, einen Kompromiss zu finden, dem sich alle anschliessen können», betont Etter.

Die multilateralen Verhandlungen, mit denen versucht wird, die Zollschranken für den Handel abzubauen, nehmen Jahre in Anspruch und lösen bei den Globalisierungs-Gegnern oft heftige Proteste aus.

Die Staaten, die raschere Fortschritte erzielen möchten, streben daher bilaterale oder regionale Lösungen an. Tatsächlich wurden fast alle Freihandels-Abkommen, welche die Schweiz unterzeichnet hat, im Rahmen der EFTA ausgehandelt und abgeschlossen.

«Das ist eine Frage der Pragmatik. Die EFTA als Gruppe gehört zu den zehn bis zwölf bedeutendsten Wirtschafträumen der Welt, und unsere Partner sind oft daran interessiert, ganz Europa mit je einem Abkommen mit der EU und der EFTA abzudecken», erläutert Etter.

«Zudem können bei Abkommen zwischen einer beschränkten Zahl von Ländern die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Staaten berücksichtigt werden.»

Das Dossier Landwirtschaft

Doch nicht immer verläuft alles reibungslos. Einige Projekte sind blockiert, weil sie Widerstand und Unruhe auslösen.

Dies gilt beispielsweise für die kürzlichen Sondierungsgespräche für ein umfassendes Freihandels-Abkommen (unter Einbezug der Landwirtschaft) mit den USA. Wegen der Proteste des schweizerischen Primärsektors, der gegenüber den grossen amerikanischen Produzenten nicht konkurrenzfähig ist, wurde die Idee im Januar wieder aufgegeben.

Doch für die Schweizer Bauern, die im Gegensatz zur Industrie weiterhin relativ stark durch Zölle und Kontingente geschützt sind, ist die Ruhe wohl nur von kurzer Dauer.

Die Landesregierung ist sich bewusst, dass Lebensmittel in der Schweiz durchschnittlich 40% teurer sind als im übrigen Europa, was sich hemmend auf den Konsum auswirkt und die Kaufkraft verringert. Sie hat daher einen Bericht in Auftrag gegeben, um eine allfällige Ausdehnung des Abkommens von 1972 mit der EU auf die Landwirtschafts-Produkte zu prüfen.

Gemäss Hans Burger, dem ehemaligen Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft, würde dieses Projekt den Agrarsektor zu einer tief greifenden Umstrukturierung zwingen: Längerfristig werde wohl nur die Hälfte der 64’000 schweizerischen Landwirtschaftsbetriebe weiter bestehen.

Die Getreide- und Gemüseproduzenten müssten um ihr Überleben kämpfen. Hingegen könnte der Fleisch- und Milchsektor Auftrieb erhalten.

swissinfo, Marzio Pescia

(Übertragung aus dem Italienischen: Maya Im Hof)

Das Freihandels-Abkommen mit Südkorea wurde von der Europäischen Freihandels-Assoziation (EFTA) abgeschlossen, zu deren Gründungsmitgliedern die Schweiz gehört.

Die EFTA fördert den freien Handel zwischen den Staaten und setzt sich für die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen ein.

Sie entstand 1960 als Alternative zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (heute Europäische Union) und umfasst gegenwärtig nur noch vier Länder: die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein.

Die Schweiz verfügt zurzeit über 19 Freihandels-Abkommen: das EFTA-Übereinkommen, zwei bilaterale Abkommen (mit der EU und mit den Färöer-Inseln) sowie 16 Abkommen im Rahmen der EFTA (mit Bulgarien, Rumänien, Mazedonien, Kroatien, der Türkei, Israel, der Palästinensischen Behörde, Marokko, Jordanien, Tunesien, dem Libanon, Mexiko, Singapur, Chile, Südkorea und der Südafrikanischen Zollunion).

Mit Thailand, Ägypten und Kanada wurden Verhandlungen aufgenommen. Mit den USA, Indonesien, Algerien, den Golfstaaten, Japan und Russland fanden erste Kontakte statt oder sind geplant.

Die Freihandels-Abkommen «der ersten Generation» enthalten vor allem Bestimmungen zum Warenverkehr und zum Schutz des geistigen Eigentums.

Die Abkommen, die mit Mexiko, Singapur, Chile und Korea abgeschlossen wurden, regeln auch die Bereiche Dienstleistungen, öffentliches Beschaffungswesen und Investitionen.

Auf Industrieprodukten erhebt die Schweiz Zölle zwischen 2 und 5%.

Für den Handel mit Agrarprodukten bestehen freie Kontingente, während ausserhalb dieser deutlich höhere Zölle erhoben werden.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch