Quellensteuer als möglicher Weg aus der Krise

Für die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz sei entscheidend, ob das Bankgeheimnis für die Kunden mehr ist als ein Mittel zur Hinterziehung, sagt Finanz-Experte Martin Kolmar im swissinfo.ch-Interview. Ein möglicher Weg aus der Krise führe über eine Quellensteuer.

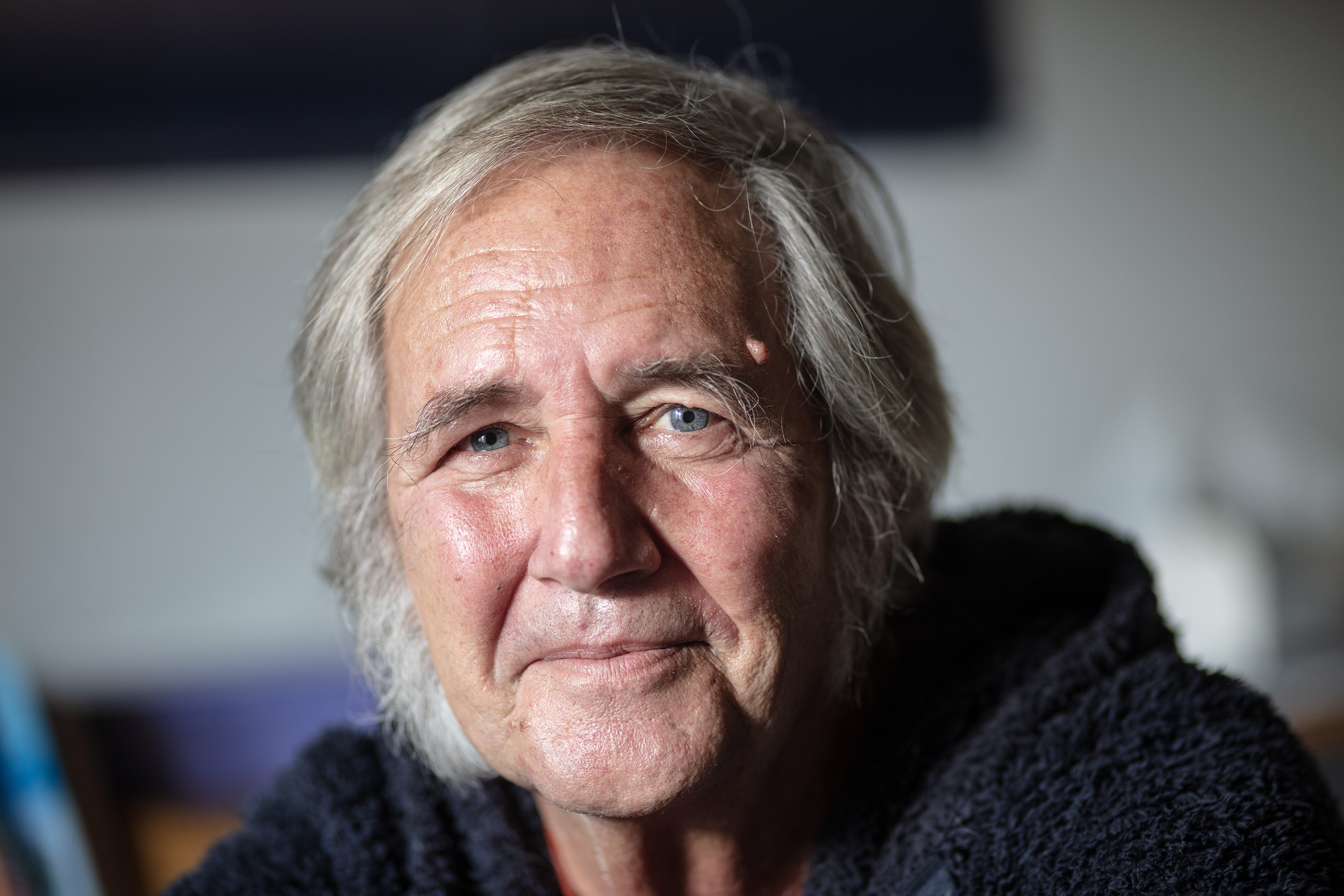

Der Ökonom Martin Kolmar ist Professor an der Universität St. Gallen.

swissinfo.ch: Frankreich verfügt nach eigenen Angaben über eine Liste von 3000 möglichen Steuerflüchtlingen mit Konten in der Schweiz. – Halten Sie das für möglich?

Martin Kolmar: Möglich ist alles. Man kann nicht ausschliessen, dass Mitarbeiter von Schweizer Banken Informationen an den französischen Fiskus weiter gegeben haben. Die Frage ist, wie wahrscheinlich das ist, denn ein solches Verhalten hätte rechtliche Konsequenzen für diese Mitarbeiter. Die andere Frage ist, was die Motivation für ein solches Verhalten sein sollte.

Möglicherweise hat die Meldung auch damit zu tun, dass das französische Finanzministerium Erfolge bei der Eintreibung von Steuergeldern nachweisen muss, so dass nur Druck auf französische Steuerhinterzieher aufgebaut wird.

swissinfo.ch: Die Schweiz wird 4500 Daten von UBS-Kunden an die USA ausliefern, Frankreich verfügt nach eigenen Angaben über Daten von 3000 Kunden. Ist das Bankkundengeheimnis definitiv Geschichte?

M.K.: Wenn sich die Schweiz im Bereich des Informationsaustausches auf die OECD-Standards einlässt – darauf läuft ja im Moment alles hinaus – dann ist meiner Meinung nach das Bankkundengeheimnis trotzdem in seiner Essenz schützbar.

Die Frage ist, ob es dann noch genauso attraktiv ist, wenn nicht ganz legale Motive bei der Anlage in der Schweiz eine Rolle gespielt haben, weiterhin in der Schweiz anzulegen.

Die OECD-Standards sind mit der Essenz des Bankkundengeheimnisses vereinbar, denn sie laufen ja nicht auf einen automatischen Informationsaustausch hinaus. Bankkundendaten sollen ja lediglich auf Anfrage bekannt gegeben werden. Da geht es um die Details in den Abkommen, die jetzt unterzeichnet werden, also um die Frage, welchen Nachweis die ausländische Behörde erbringen muss, damit die Schweiz die Informationen bereit stellt.

swissinfo.ch: Das heisst, es geht um die Frage, ob die ausländische Behörde Namen, Bankkontonummer und weitere Angaben liefern muss, oder ob ein Anfangsverdacht genügt?

M.K.: Genau. Was ja – aus der Sicht der Logik des Steuersystems in der Schweiz – vermieden werden soll, sind Fischzüge von andern Staaten, die einfach mal alle Daten ihrer Bürger abfragen, die in der Schweiz ein Konto haben könnten.

Das würde an die Substanz des Bankkundengeheimnisses gehen, aber mit der Ausgestaltung der bilateralen Verträge kann man das prinzipiell ausschliessen.

swissinfo.ch: Für die 4500 UBS-Kunden gilt das aber nicht.

M.K.: Nein, die haben Pech gehabt. Die UBS hat in den USA Recht gebrochen. Hier haben wir einen eklatanten Fall von Missbrauch des Bankkundengeheimnisses. Wahrscheinlich kann man sagen, das sei eine Ausnahme und die sollte jetzt nicht zum Präzedenzfall werden für die Ausgestaltung der Zukunft des Bankkundengeheimnisses.

swissinfo.ch: Vor allem Privatbankiers bringen regelmässig die Idee einer geographisch und in der Substanz erweiterten Zinsbesteuerung ins Spiel. Was ist davon zu halten?

M.K.: Das ist ein ausgesprochen interessanter, wenn nicht sogar der einzig gangbare Weg, wenn man das Bankkundengeheimnis schützen und gleichzeitig dem Ausland die dort fälligen Steuereinnahmen zukommen lassen will. Denn ein ausländischer Fiskus tritt ja an die Schweiz heran, weil er damit Steuergelder einnehmen möchte.

Ein mögliches Angebot der Schweiz ist hier ein intelligentes, weiterentwickeltes Modell einer so genannten Quellen- oder Abgeltungssteuer. Damit würden die ausländischen Anlagen in der Schweiz umfassend und nach ausländischem Recht besteuert. Der Schweizer Fiskus würde dann unter Wahrung der Anonymität des Kunden an den jeweiligen ausländischen Fiskus den fälligen Steuerbetrag überweisen.

swissinfo.ch: Welche Konsequenzen haben die Ereignisse rund ums Bankkundengeheimnis für den Finanzplatz Schweiz?

M.K.: Wenn man diese Frage seriös beantworten könnte, wären wir alle schlauer. Laut der Bankiervereinigung beträgt das in der Schweiz angelegte Vermögen zwischen 1800 und 2200 Milliarden Franken. Die zentrale Frage ist, wie viel davon abfliessen wird.

Die andere Frage ist, ob es Zuflüsse geben wird, die dadurch zustande kommen, dass sich der Bankensektor wettbewerbsfähiger aufstellen muss.

Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Die Schweiz braucht den Zugang zu den internationalen Finanzmärkten. Man muss schauen, dass dieser Zugang in den derzeitigen Verhandlungen verbessert wird.

Zum Zweiten geht es um die Frage, was eigentlich die Kernkompetenz des Bankensektors ist. Wenn die Kernkompetenz wirklich nur darin bestanden hat, Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug zu erleichtern, dann sieht es schlecht aus.

Andreas Keiser, swissinfo.ch

Nach der Einigung zwischen der Schweiz und den USA im Steuerstreit um UBS-Kundendaten ist am Montag bei der Steuerverwaltung in Bern ein Amtshilfegesuch der amerikanischen Steuerbehörde IRS eingetroffen.

Das Gesuch betrifft 4450 UBS-Konten und muss gemäss dem Abkommen zwischen der Schweiz und den USA vom 19. August innerhalb eines Jahres bearbeitet sein.

Die Steuerverwaltung behandelt deshalb das Amtshilfegesuch beschleunigt.

Die dafür eingesetzte Projektorganisation nimmt sofort ihre Arbeiten auf. Sie setzt sich aus rund 40 Juristen und Steuerspezialisten zusammen, welche die «hoheitlichen Kernaufgaben, insbesondere den Erlass der Schlussverfügungen» besorgen.

Bevor eine rechtskräftige Schlussverfügung der Steuerverwaltung vorliegt, werden die Schweizer Behörden keine Kundendaten an die US-Behörden übermitteln, schreibt das Eidgenössische Finanzdepartement in einer Mitteilung. Eine vorzeitige Übermittlung von Kundendaten sei gemäss Schweizer Recht «ausdrücklich verboten».

Frankreich verfügt nach eigenen Angaben über eine Liste von 3000 möglichen Steuerflüchtlingen mit Konten in der Schweiz.

Bisher hat Paris aber kein Gesuch um Schweizer Amts- oder Rechtshilfe eingereicht.

Ein Teil der Bankkonten stehe «höchstwahrscheinlich» im Zusammenhang mit Steuerflucht, sagte der französische Budgetminister Eric Woerth.

Auf den Konten werden laut Woerth eine Summe von insgesamt 3 Milliarden Euro (4,5 Mrd. Franken) verwaltet.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch