Als Frauen die Schweizer Unis eroberten

Ende des 19. Jahrhunderts besuchten Frauen aus der ganzen Welt die Schweiz, um zu studieren. Sie trugen zu wissenschaftlichen Fortschritten im In- und Ausland bei.

Im Herzen Berns, in der Nähe der Bahngleise und des alten Universitätsgebäudes, gibt es eine Strasse namens Tumarkinweg. Sie wurde im Jahr 2000 nach der russischen Philosophin Anna TumarkinExterner Link (1875-1951) benannt.

Die aus Dubrowna im heutigen Weissrussland stammende Anna kam 1892 im Alter von 17 Jahren nach Bern, um ein Philosophie-Studium zu beginnen. Sie folgte den Spuren ihres Bruders, der in der Bundesstadt Mathematik studierte. Später ging sie in die Geschichte ein als erste weibliche Professorin Europas, die Doktorand:innen prüfen durfte.

Der Tumarkinweg ist Symbol einer ehrgeizigen Frau, die sich selbst und vielen anderen den Weg zur Hochschulbildung ebnete. Tumarkin war eine der ersten Frauen, die um die Jahrhundertwende aus Osteuropa und Russland in die Schweiz kamen, um eine Universitätsausbildung zu absolvieren.

Ihr schlossen sich weitere Frauen an, darunter Ida HoffExterner Link (1880-1952), die ebenfalls aus dem russischen Reich stammte. Hoff studierte Medizin und wurde Ärztin. Sie war eine der ersten Frauen in Bern, die sich ein Auto kauften und es selbst fuhren, zu einer Zeit, als die meisten von einem Chauffeur herumkutschiert wurden.

Als Hoff 1911 ihre eigene Praxis eröffnete, gab es in Bern 132 Allgemeinmediziner:innen, darunter nur vier Frauen. Sie und Tumarkin zogen in dasselbe Haus. Die Art ihrer Beziehung wurde als «Freundschaft und lebenslange Partnerschaft» beschrieben.

Mehr

Sie rettete das Leben vieler Kinder – ihr eigenes verstiess sie

Zu weiteren Pionierinnen gehören die Schweizerin Emile Kempin-Spyri, die 1887 als erste Frau in der Schweiz ein Jurastudium absolvierte und später in New York eine juristische Fakultät gründete, und Marie Heim-Vögtlin, die als eine der ersten Frauen in der Schweiz Medizin studierte. Sie war später Mitbegründerin des ersten gynäkologischen Spitals im Land.

Viele russische Studentinnen

Während die meisten europäischen Staaten ab Mitte des 19. Jahrhunderts ihre Hochschulen ausbauten, zeichnete sich die Schweiz dadurch aus, dass sie Studentinnen erlaubte, Seite an Seite mit Männern zu studieren.

In der Schweiz gab es bereits drei Universitäten im deutschsprachigen Landesteil. Die älteste, die Universität Basel, wurde 1460 gegründet, die Universität Zürich im Jahr 1833 und die Universität Bern 1834. Die französischsprachige Schweiz zog bald nach: Genf, Lausanne, Neuenburg und Freiburg eröffneten im Lauf des 19. Jahrhunderts eigene Hochschulen.

Während Grossbritannien es vorzog, Männer und Frauen zu trennen, indem es gleichgeschlechtliche Colleges wie Lady Margaret Hall in Oxford und Girton College in Cambridge gründete, die nur für Frauen bestimmt waren, nahm die Uni Zürich bereits 1868 weibliche Studierende auf. Bern und Genf taten dies ab 1872.

Die Schweizer Unis zogen schnell ehrgeizige junge Frauen aus wohlhabenden Familien aus Europa an. Sie kamen, um Mathematik, Medizin, Naturwissenschaften, Psychologie oder Rechtswissenschaften zu studieren.

Um 1900 waren fast alle Studentinnen an den Schweizer Universitäten Ausländerinnen, und bis zu 80 Prozent stammten aus dem ehemaligen Russischen Reich, wo sich viele Intellektuelle, darunter der Schriftsteller Fjodor Dostojewski, für Gleichberechtigung einsetzten.

Durch die Zulassung einer Hochschulbildung für Frauen mit allen damit verbundenen Rechten würde Russland erneut einen «grossen und einzigartigen Schritt vor ganz Europa auf dem Weg zu einer erneuerten Menschheit machen», schrieb Dostojewski in der russischen Zeitschrift Wremja.

1906 machten ein Viertel aller Hochschulabsolventinnen weltweit ihren Abschluss in der Schweiz. Sie kamen in ein Land mit einem gut ausgebauten tertiären Bildungsnetz, das Frauen neue Möglichkeiten bot.

Die Entscheidung, in der Schweiz zu studieren, war jedoch nicht leicht. In den meisten Fällen war es Frauen in europäischen Ländern nicht erlaubt, ohne die Erlaubnis ihres Vaters oder Ehemanns zu reisen. Dies führte zu vielen überstürzten Ehen oder Scheinehen. Ausserdem waren Studentinnen in einer Zeit, in der von Frauen noch erwartet wurde, dass sie heiraten und Kinder gebären, mit einem sozialen Stigma konfrontiert.

Nur wenige Schweizerinnen

Doch während ausländische Frauen die Schweiz als Tor zur Hochschulbildung betrachteten, blieben die Universitäten für Schweizerinnen erstaunlich leer. «Trotz der liberalen Aufnahmepraxis einiger Schweizer Universitäten ist der Weg der Schweizerinnen an die Universität besonders steinig», schrieb die Forscherin Manda Beck in einem ArtikelExterner Link, der im Blog des Schweizerischen Nationalmuseums veröffentlicht wurde.

Die Universitäten erklärten zwar formell die Gleichstellung der Geschlechter, nahmen aber nur einheimische junge Männer auf. Eine der Zulassungsvoraussetzungen war der Besuch des Gymnasiums, der Frauen verwehrt blieb. Die Mädchenschulen in der Schweiz boten nicht das gleiche Programm an. Um an der Universität zugelassen zu werden und die Beschränkungen zu umgehen, mussten sie teure Privatkurse besuchen und Aufnahmeprüfungen ablegen.

«Die Aargauerin Marie Vögtlin besuchte ab 1868 als erste Schweizerin Vorlesungen an der medizinischen Fakultät», schrieb Beck. «Der ambitionierten Frau ist es gelungen, die Maturitätsprüfung abzulegen, auf die sie sich autodidaktisch vorbereitet hat. Mit der Einwilligung ihres Vaters darf sie sich nun an der Universität Zürich immatrikulieren. Schweizer Frauen bleiben jedoch lange Ausnahmeerscheinungen an der Universität. Bis 1914 sind ausländische Studentinnen in der Überzahl.»

Einige Universitäten blieben trotzdem für Mädchen geschlossen. Die Uni Lausanne zum Beispiel lehnte Schweizerinnen aus ihrem eigenen Kanton Waadt abExterner Link mit der Begründung, ihre Ausbildung sei nicht mit derjenigen der jungen Männer vergleichbar. Sie nahm jedoch Frauen aus anderen Kantonen auf.

Der holprige Weg zur Gleichstellung

Bis 1915 hatte die Zahl der Schweizer Studentinnen in der Schweiz jedoch diejenige der Ausländerinnen erreicht. Gebildete Frauen blieben zwar eine Ausnahme, waren aber in der Schweiz weniger ein gesellschaftliches Tabu.

Der eigentliche Mentalitätswandel fand nach dem Ersten Weltkrieg statt, als der Krieg die Frauen in die Arbeitswelt zwang. Nach und nach hoben die Schweizer Universitäten ihre Zulassungsbeschränkungen auf. In der Zwischenzeit hatte der Krieg den Zustrom von russischen Studentinnen gestoppt.

1922 wurden in Genf die ersten weiblichen Gymnasien eröffnet, die Maturazeugnisse ausstellten und es Mädchen ermöglichten, sich an Universitäten zu bewerben.

1924 wurde in Bern der Schweizerische Verband der AkademikerinnenExterner Link (SVA) gegründet, um die Rechte der Hochschulabsolventinnen zu verteidigen. Dieser Verein wurde von der Genferin Nelly Schreiber-FavreExterner Link geleitet.

Sie war die erste Frau, die ihr Studium an der juristischen Fakultät der Universität Genf abschloss und später die erste Anwältin der Stadt. Während ihres Studiums wurde sie von ihren Professoren mit den Worten ausgelacht: «Ah! C’est une femme qui veut jouer à l’homme !» (Sie ist eine Frau, die einen Mann spielen will).

In harter Konkurrenz zu männlichen Anwälten vertrat sie vor allem eine weibliche Klientel und junge Menschen. Sie brachte Neuerungen in das Justizsystem ein, wie etwa die Einführung von Jugendstrafgerichten – früher wurden Kinder als Erwachsene verurteilt. Schreiber-Favre initiierte 1918 die Gründung der École sociale pour les femmes, aus der das Genfer Institut für Sozialarbeit hervorging.

Kampf um Arbeit

Ein Universitätsabschluss bedeutete aber nicht immer Arbeit. Viele der ausländischen Frauen, die in die Schweiz kamen, blieben im Land, um ihre Karriere fortzusetzen, wie Hoff oder Tumarkin.

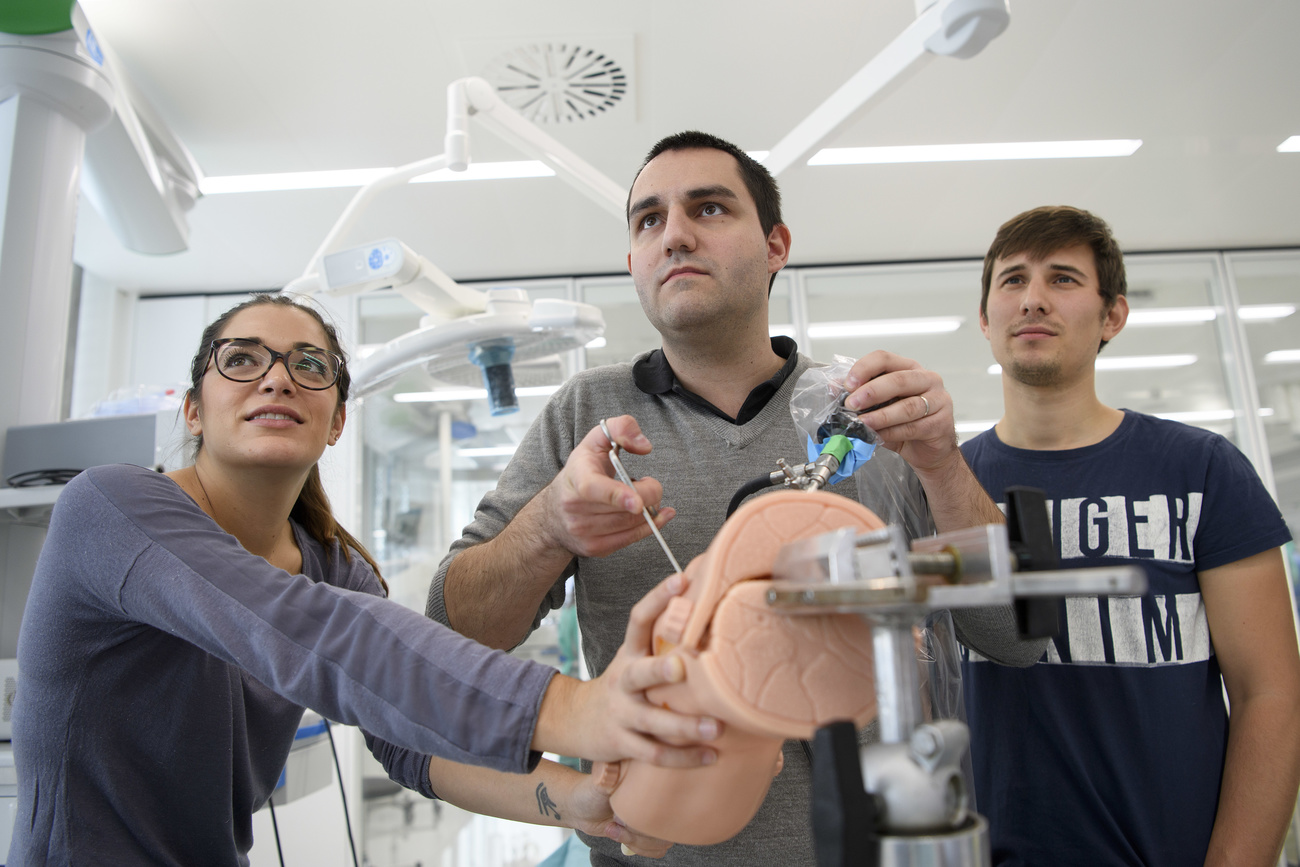

Um 1930 zeigten die offiziellen Statistiken, dass die meisten gebildeten Frauen in der Schweiz sich für eine Tätigkeit im pädagogischen oder medizinischen Bereich entschieden, entweder als Ärztin, Apothekerin oder Zahnärztin. Keine entschloss sich für eine Tätigkeit als Ingenieurin. Auch das Rechtswesen blieb ihnen weitgehend verschlossen.

Mehr

Wissenschaft in der Schweiz: Frauen bringen Wandel voran

Einige von ihnen eröffneten ihre eigenen Praxen, so auch Hoff. Frauen mit geistes- und naturwissenschaftlichen Abschlüssen unterrichteten an Mädchenschulen – wie Tumarkin. Sie waren die Glücklichen. Die Realität für die meisten Absolventinnen war aber viel düsterer, und ihre beruflichen Möglichkeiten blieben begrenzt.

Clara WinnickiExterner Link war die erste Frau, die 1900 in Bern Pharmazie studierte und die erste, die das eidgenössische Staatsexamen für Apotheker:innen erfolgreich ablegte. Damit war sie berechtigt, ihre eigene Apotheke zu führen. Dennoch hatte sie Mühe, eine Praktikums- und später eine Assistenzstelle in zu finden. Die beiden Apotheken, die sie schliesslich eröffnen konnte, meldeten Konkurs an.

Viele Hindernisse

Nach der Finanzkrise von 1929 wurde der Arbeitsmarkt trotz der weiteren Öffnung der Universitäten für Frauen noch schwieriger für sie. Frauen hatten mit der Bevorzugung von Männern durch die Arbeitgeber, mit Skepsis gegenüber ihren Fähigkeiten und mit einer hohen Arbeitslosenquote zu kämpfen.

Zu dieser Zeit führte die Schweiz einige fortschrittliche soziale Massnahmen wie Arbeitslosenunterstützung und ein nationales Rentensystem ein. Aber das Land erliess auch Gesetze, um verheiratete Frauen vom Arbeitsmarkt auszuschliessen, und förderte das Motto «eine Familie – ein Einkommen». Familien mit zwei Einkommen wurden entmutigt, insbesondere wenn die Frau als Lehrerin oder Beamtin arbeitete. Diese Berufe wurden oft als «Luxus» angesehen.

«Kampagnen gegen das Doppelverdienertum zielen nie auf den berufstätigen Mann», schrieb Erika Hebeisen, Historikerin und Kuratorin am NationalmuseumExterner Link, in einem Blogeintrag.

«Sie nehmen aber auch nicht die verheiratete Arbeiterin oder Frauenarbeit in Handwerksbetrieben und auf Bauernhöfen ins Visier. Der Lohn einer Arbeiterin und die Mitarbeit von Frauen im Privaten dienen unbestritten der familiären Existenzsicherung. Das Salär einer verheirateten Lehrerin oder Beamtin stilisieren sie hingegen zum Luxus. Sie erachten diese Frauen als versorgt und darum nicht angewiesen auf ein eigenes Einkommen. Kurzum: Sie sollen ihre gut dotierte Staatsstelle einem Familienernährer überlassen.»

Mehr

Gender-Bilanz der Pandemie: Noch eine Generation länger bis zur Gleichstellung

So verbot der Kanton Basel 1926 verheirateten Frauen die Aufnahme des Lehrerberufs.

Diese Politik verdrängte qualifizierte Frauen aus dem Berufsleben und hatte nachhaltige Auswirkungen auf die gesellschaftliche Wahrnehmung der Frauen in der Schweiz. Nach dem Zweiten Weltkrieg wich die erste Welle fortschrittlicher Frauen den Studentinnen, die oft ein Studium begannen, es aber nicht abschlossen.

Diejenigen, die studierten, zogen es vor, nicht zu arbeiten. Sie heirateten in der Regel und kümmerten sich um ihre Familien. Entmutigt durch die Kontroversen schraubten viele ihre beruflichen Ambitionen zurück.

Ende des 19. Jahrhunderts hatten nur knapp 10 Prozent der Frauen in der Schweiz einen Hochschulabschluss. Im Jahr 1935 lag der Anteil der Frauen an den Studierenden bereits bei 16 Prozent. Dieser Anteil blieb bis in die 1960er-Jahre stabil, als sich die gemischte Sekundarschulbildung und der Zugang von Frauen zur Hochschulbildung durchsetzten. Heute studieren mehr Frauen als Männer: Im akademischen Jahr 2021/22 machten sie fast 52 Prozent der StudierendenExterner Link aus.

(Übertragung aus dem Englischen: Christoph Kummer)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch