Als die Schweizer Jugend ihren eigenen Staat gründete

Am 29. Juni 1968 kam es zum Urknall der 1968er-Bewegung in der Schweiz. Es ging um ein Autonomes Jugendzentrum. Ein Blick auf die Geschichte der Jugendzentren zeigt: Sie sollten dem Land eine gesellschaftsverträgliche Jugend bringen – tatsächlich brachten sie Lektionen in Demokratie.

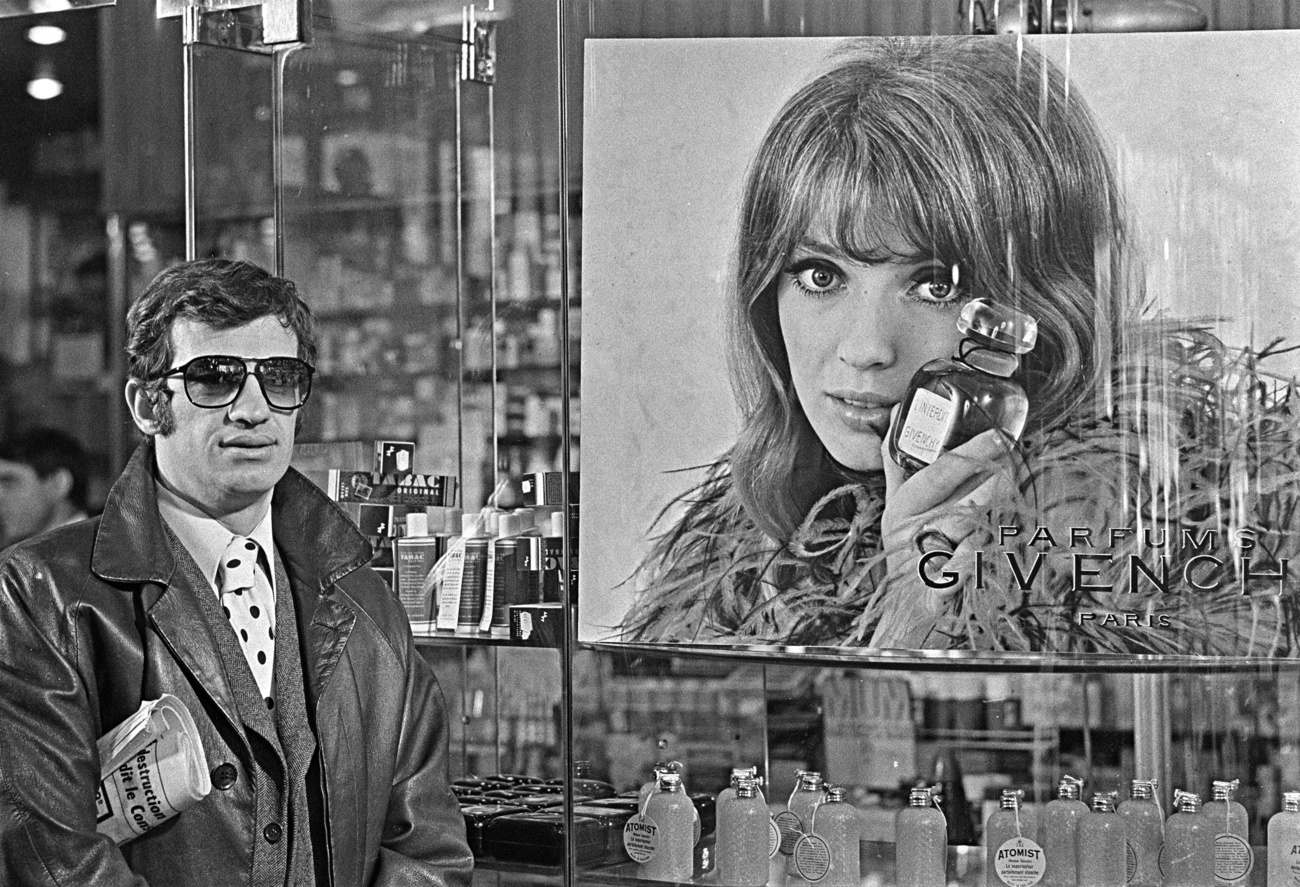

In einer heissen Sommernacht Ende Juni 1968 kam es zu einem in Zürich noch nie gesehenen Aufruhr: Pflastersteine, Flaschen, Ketten, aus Kabinen herausgerissene Telefonhörer und Blumentöpfe flogen durch die Luft. Flugblätter hatten am 29. Juni 1968 zu einer Demonstration aufgefordert – gegen Abend war die Menschenmenge auf über Tausend Menschen angewachsen und blockierte den Verkehr. Da griff die Polizei mit Knüppeln und Wasserwerfern ein, die Situation eskalierte.

Der Globuskrawall gilt bis heute als Urknall des Jahres 1968 in der Schweiz. Anlass für die Demonstration war die Weigerung des Stadtrates, das sogenannte Globus-Provisorium, ein Gebäude neben der Zürcher Bahnhofsbrücke, permanent als Autonomes Jugendhaus zur Verfügung zu stellen.

Ab Ende der 1960er Jahre entfaltete die Idee, Jugendhäuser könnten von Jugendlichen selbst verwaltet werden, in der ganzen Schweiz eine grosse politische Kraft – bis weit in die 1980er Jahre hinein. In Genf, Lausanne, Biel, Basel, aber auch in Dörfern wurde für autonome Zentren gekämpft.

Getarnte Erziehungsanstalten

Die Anfänge der Jugendhausbewegung waren allerdings sittsam: Das erste Jugendhaus der Schweiz stand 1939 an der Schweizer Landesausstellung, autonom war es auf keinen Fall. Es diente der «Erziehung zum jungen Eidgenossen»: Die Pfadfinder motivierten in einem Glaskasten zum Wandern, in Musikzimmern warteten Instrumente auf die Benutzung, in einer Freizeit-Werkstatt konnte man sich sinnvollen Tätigkeiten widmen.

Das Ziel der ersten Jugendhäuser war es, die Jugend von schlechter Unterhaltung abzuhalten – von Dancings, Kinos und Restaurants. Der Zürcher «Verein Ferien und Freizeit» meinte 1949, ein Jugendhaus müsse «gesunde Bildungs- und Unterhaltungsstätten schaffen, die der Unternehmungslust der Jugend entsprechen, ihren Charakter festigen und von denen die Eltern wissen, dass ihre Söhne und Töchter dort gut aufgehoben sind».

Charme-Lektionen für die Rocker

1959 eröffnete in Zürich ein erster Jugendtreffpunkt, das Drahtschmidli. Für viele Jugendliche stellte es durchaus eine Bereicherung dar: Hier entstanden Schülerzeitungen, Fotoprojekte und Freundschaften. Die erwachsenen Leiter waren aber von Anfang an bemüht, auch so genannte «Outsider-Jugendliche» auf Kollisionskurs mit der Gesellschaft einzubinden.

Man lud polizeilich erfasste «Halbstarke» persönlich ein – Jugendliche, die Rock’n’Roll hörten und in Kneipen Flipper spielten. Im Jugendhaus wollte man ihren Charakter bilden und in Kursen mit Titeln wie «Chic und Charme» versuchte man den Kindern in Nietenhosen einen vernünftigen Umgang mit Mode näher zu bringen. Das Jugendhaus war auch eine als Freizeitangebot getarnte Erziehungsanstalt.

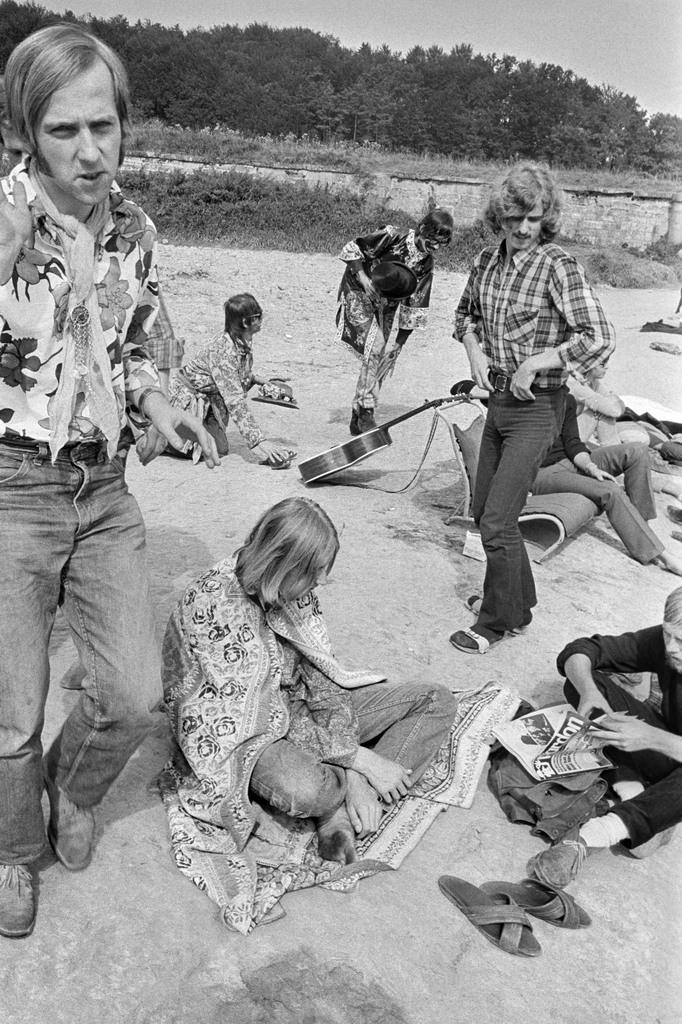

Ein Teil der Jugend forderte aber Orte, die sie ohne Aufsicht selbst verwalten konnten, und die mehr Platz boten – zum Beispiel für Konzerte. In Zürich wurde Ende Oktober 1970 nach langem Ringen ein erstes autonomes Jugendzentrum eröffnet, in einem Luftschutz-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Die städtischen Behörden bewilligten sogar, dass der Bunker über Nacht offen bleiben durfte – für den Fall, dass mehr als zehn Jugendliche weiter diskutieren wollten.

Das führte aber bald dazu, dass im Bunker regelmässig übernachtet wurde. Die Öffentlichkeit kritisierte den Besuch des Bunkers durch Minderjährige, den Alkohol- und Drogenkonsum und den Lärm. Dazu kam die Angst, im Bunker würden sich linksextreme Agitation mit sexuell aufgeladener «Orgienstimmung» vermischen. Skandalgeruch lag in der Luft und der Bunker überforderte die Behörden bald. Bereits im Dezember stand er vor der Schliessung.

Schnelles Ende eines Freistaats

In der Silvesternacht 1970 erklärte die Bunkerjugend das Jugendzentrum zu einem Territorium ausserhalb der «kapitalistischen Gesellschaft» und ausserhalb der Schweiz: zur Autonomen Republik Bunker. Ziel war eine Kollektivverwaltung, man traf sich zu Voll-Versammlungen, in denen über das Schicksal des Staates entschieden werden sollte.

Innerhalb von vier Tagen meldeten sich über 2000 Jugendliche bei der «Einwohnerkontrolle» an und erwarben einen Pass. Doch nach einer Woche war der Freistaat am Ende: Am 6. Januar 1971 umstellte die Polizei das Gebäude und beendete das Experiment Lindenhofbunker. Heute befindet sich darin das Polizeimuseum der Stadt Zürich.

Der Bunkertraum war auch an den Anforderungen zerbrochen, die an ihn gestellt wurden. Das Jugendzentrum war schnell zu einer Anlaufstelle für Jugendliche geworden, die aus Heimen oder ihren Familien ausgebrochen waren, die einfach jemanden zum Reden brauchten oder die Drogenprobleme hatten.

Der gemeinnützige Verein «Speak Out», der auch aus der 1968er-Bewegung stammte, leistete im Bunker erstmals im grösseren Rahmen selbstorganisierte Beratungsarbeit für Jugendliche– und war bald überlastet. Im Experimentalraum des Jugend-Bunkers hatte sich gezeigt, mit welchen Problemen junge Menschen zu kämpfen hatten. Als Reaktion darauf wurden im Jahr darauf erste städtische Beratungsinstitutionen für Jugendliche gegründet.

Das Zentrum in Biel hat überlebt

Dass ein solches Experiment auch glücken kann, zeigt das letzte noch heute bestehende Autonome Jugendzentrum in Biel. In der Stadt stiessen lokale Pop-Bands in den 1960er-Jahren regelmässig auf Raumknappheit. In den kleinen Restaurants, in denen sie spielen durften, wurde ihnen der Strom abgestellt, wenn dem Stammtisch die Musik nicht passte – und grosse Räumlichkeiten konnten sich nur kommerzielle Grossveranstalter leisten.

Im Juli 1968, nach dem Globuskrawall, erhielt die Idee eines Autonomen Jugendzentrums auch hier starken Zulauf. Als Ort auserwählt wurde die Kuppel eines alten Gaswerkes, das kurz vor dem Abbruch stand. Die Angst vor Ausschreitungen wie in Zürich begünstigten die behördlichen Sympathien – trotzdem sollte es noch eine Weile dauern, bis 1970, an einem Sit-In, die Bewilligung durch den Stadtrat verkündet wurde. Nach längeren Bauarbeiten wurde das Zentrum 1975 eröffnet: Bis heute ist es ein Ort für politischen Aktivismus und alternative Kultur.

Schule der Demokratie

Rechtlich gesehen wird das AJZ Biel von einem normalen Schweizer Verein mit Statuten geführt, doch intern orientiert man sich immer noch am «AJZ-Manifest». Noch heute trifft sich die basisdemokratische «Benutzer-Versammlung» jeden Dienstagabend und diskutiert über die Gestaltung des Programms.

Die AJZ-Bewegung steht für die Forderung nach Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen. Auch die Sphäre des Spasses sollte nicht reiner Konsum sein – sondern aus gemeinsamer Arbeit entstehen. Hier entstanden temporäre und chaotische Kleinstdemokratien, in denen geteilte Räume selbst verwaltet wurden. Damit war 1968 für viele auch eine Schule der Demokratisierung – allen Reden vom Umsturz zum Trotz.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch