Was mit überzähligen Kirchen geschieht, wissen die Götter

Für Hunderte von Kirchen in der Schweiz stellt sich die Frage: abreissen, verkaufen, vermieten oder auf ganz neue Weise nutzen? Der zügige Wandel der schweizerischen Religionslandschaft hat also handfeste Folgen. Er wirft neue Fragen auf: Ist denn die Kirche mitten im Dorf einzig ein Gotteshaus – oder gar mehr?

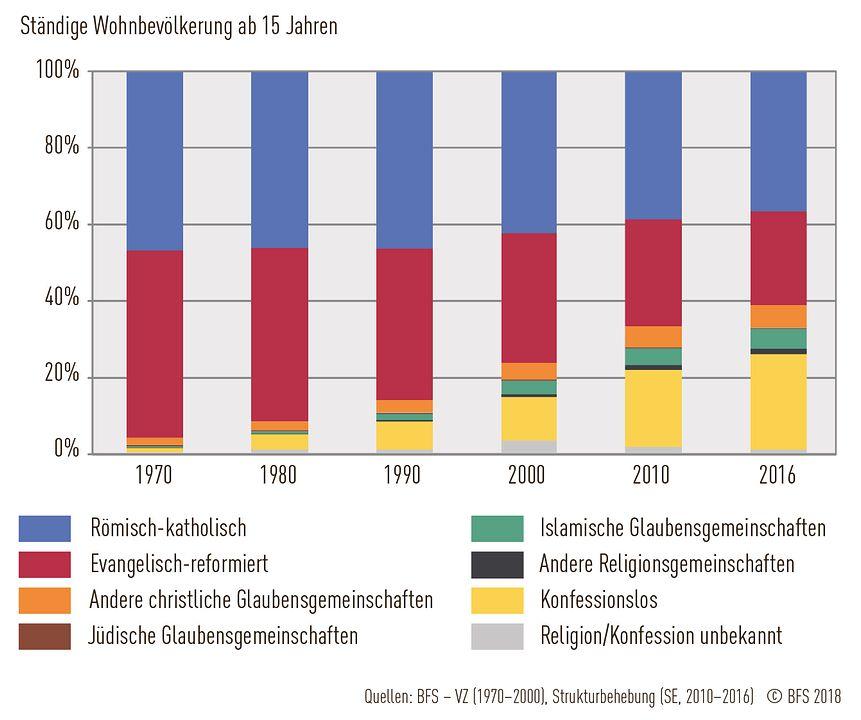

Wie früher in der Schweiz doch alles einfach war. Alle waren katholisch oder reformiert. Alle bezahlten Kirchensteuern. Fast alle besuchten Gottesdienste. Bis in die 1970er-Jahre hinein.

Und heute? Nur noch sechs von zehn Einwohnerinnen und Einwohnern sind katholisch oder reformiert. Die Freikirchen haben zugelegt. Jede und jeder Zwanzigste bekennt sich zum Islam. Und die Konfessionslosen, die den einst mächtigen Landeskirchen – besonders der reformierten – den Rücken zugekehrt haben, machen schon einen Viertel aus.

Vorab in den grossen, traditionell reformierten Städten sieht es für die Kirchgemeinden bitter aus. In der Stadt Bern zum Beispiel ist die Zahl der Reformierten allein in den letzten 30 Jahren um über einen Drittel geschrumpft, von gut 84’000 auf knapp 52’000. Die Kirchen aber und all die anderen kirchlichen Liegenschaften sind immer noch gleich gross.

Unverändert hoch sind auch die Unterhaltskosten. In Bern hat die reformierte Kirche längst Alarm geschlagen: Wenn nichts geschehe, hiess es vor fünf Jahren, sei das Eigenkapital innert kürzester Zeit verbrannt, die Kirche bankrott.

Das Wort vom zu grossen Kleid macht seither die Runde. Und zu hören ist die Losung: In Menschen investieren, statt in Mauern, – also das Geld besser in den Aufbau einer kirchlichen Gemeinschaft stecken, die durch ihr Wirken beeindruckt, statt in den Erhalt beeindruckender, aber kaum genutzter Immobilien. Was fürs Erste zu tun ist, liegt auf der Hand: Die zwölf Berner Kirchgemeinden haben den Auftrag, ihre Gebäudekosten zu halbieren.

Die Kirche aufgeben?

Doch Kirchen, Kirchgemeindehäuser und Pfarrhäuser lassen sich nicht so einfach ersetzen wie Kleider. Vor allem die Kirchen nicht. Beatrice Tobler und Franziska Huber wissen das nur zu gut. Sie sind die Präsidentin und die Vizepräsidentin der Paulusgemeinde, Juristin die eine, Theologin die andere.

Die 1905 eingeweihte Pauluskirche ist zudem nicht irgendein Gotteshaus. Sie gilt als eine der bedeutendsten Kirchen des Jugendstils in der Schweiz. «Wir sitzen hier in einem nationalen Denkmal von höchster Schutzwürdigkeit», sagt Beatrice Tobler, «diese Kirche ist ein Gesamtkunstwerk.»

Dennoch steht der Vorschlag im Raum, es aufzugeben und die Gläubigen aus dem Quartier in eine andere städtische Kirche zu bitten. Diese Kirche aufgeben? «Nein», sagen die beiden Frauen unisono. Kirchliches Leben benötige «auch würdige, grosse Räume». Sie haben andere Ideen. Sie suchen die Vorwärtsstrategie.

Der Arbeitsplatz von Johannes Stückelberger ist nicht weit von der Pauluskirche entfernt. Der Kunsthistoriker ist Dozent an der Theologischen Fakultät der Universität Bern und gilt als der Fachmann für die Umnutzung von Kirchen. Er ist es, der den Schweizer Kirchenbautag ins Leben gerufen hat und damit auf grosses Interesse stösst.

Genau genommen wurde daraus zunächst ein Kirchenabbautag, denn bei den ersten Tagungen 2015 und 2017 stand die Frage im Mittelpunkt, wie Kirchen umgenutzt werden können. Auch bei der dritten Durchführung 2019 wird man sie nicht umgehen können: «Das Thema ist in der Schweiz angekommen», sagt Stückelberger.

«Tendenz klar steigend»

Erst jetzt angekommen, muss man sagen. In Ländern wie Holland, Deutschland oder England ist es schon seit Jahrzehnten virulent. In der Schweiz dämpfte zunächst die komplexe und mit dem Staat verzahnte Finanzierung der Landeskirchen den Trend. Trotzdem sind allein in den letzten 25 Jahren rund 200 Kirchen, Kapellen und Klöster einer anderen Verwendung zugeführt worden. Das geht aus Stückelbergers Datenbank hervor. Nicht jedes Umnutzungsprojekt sei aber publik. Der Experte nimmt deshalb an, dass es inzwischen bereits um «weit mehr Objekte geht – Tendenz klar steigend».

Was also sind gute Ideen für den Umgang mit überzähligen Kirchen, was schlechte? Abriss, Verkauf, Vermietung und eigene, erweiterte Nutzung: Das sind laut Stückelberger zunächst die Möglichkeiten. Der Abriss von katholischen oder reformierten Kirchen ist bisher aber die Ausnahme. In Frage dafür kommen in erster Linie sanierungsbedürftige Bauten der Nachkriegszeit, die noch nicht unter Denkmalschutz stehen. Eine solche Ausnahme stellt die Markuskirche in Basel dar. Bei ihr fahren in naher Zukunft die Bulldozer auf.

Ein beträchtlicher Teil der 200 in der Datenbank erfassten Gotteshäuser wurde hingegen verkauft, an die siebzig an der Zahl. Darunter befinden sich auffällig viele methodistische und neuapostolische Kapellen. Wird eine solche in ein Wohnhaus oder ein Konzertlokal verwandelt, wirft das keine hohen Wellen, weil sich ein Quartier dadurch nicht wirklich verändert.

Steht aber eine richtig grosse Kirche zur Debatte, ist es anders – und kann auch gehörig schiefgehen. So geschehen in St. Gallen mit der St.-Leonhard-Kirche, einem städtischen Wahrzeichen. Seit 13 Jahren ist sie geschlossen – und ein Ärgernis.

Die Konfessionslosen ansprechen

Die übrigen Kirchen wurden somit vermietet oder einer erweiterten Nutzung zugeführt. Auch Stückelbergers Empfehlungen gehen klar in diese Richtung. Es sei von Vorteil, wenn eine Gemeinde im Besitz ihrer Kirche und damit im Spiel bleibe.

Gelinge es, sie Aussenstehenden zur Verfügung zu stellen, sei das für die Entwicklung der Institution Kirche auch ein «enormes Signal»: Seht her, unter unserem Dach finden Angebote statt, die nicht nur der kirchlich gebundenen Bevölkerung etwas bringen. Stückelberger: «Kirche muss sich einer konfessionslosen Gesellschaft gegenüber öffnen und zeigen, dass sie sich nicht aufgibt.»

Das Paradebeispiel dafür sieht er in der Luzerner Maihofkirche. Auch sie war sanierungsbedürftig. Die Gemeinde entschloss sich aber, Seelsorge und Quartierarbeit zu verbinden. Der Kirchenraum ist jetzt ein multifunktionaler Saal. Solche Projekte hätten nicht das Ziel, Gläubige und damit Steuerzahler zurückzugewinnen, sagt Stückelberger: «Es geht um den gesamtgesellschaftlichen Auftrag der Kirchen.»

Mehr

Eritreischer Marathon-Gottesdienst in reformierter Kirche

Multifunktionalität lautet also das Stichwort. Und wenn Beatrice Tobler und Franziska Huber über die Zukunft der Berner Pauluskirche sprechen, reden letztlich auch sie über multifunktionelle Räumlichkeiten. Zum einen möchten sie ihr leider etwas abseitsstehendes, aber stark belebtes Kirchgemeindehaus aufgeben und unmittelbar bei der Kirche ein vielseitiges «Haus fürs Quartier» bauen – und damit das Gemeindeleben örtlich konzentrieren.

Auch fürs eigentliche Kirchengebäude verfolgen sie eine Vorwärtsstrategie: Falls die Kirche von mehreren Partnern genutzt würde – «mit vollumfänglicher Kostenteilung», wie die Vorgabe lautet –, käme der Weiterbetrieb in Frage. Beatrice Tobler bezweifelt jedoch, ob eine rentable Nutzung, wie sie beim skizzierten Quartierhaus unter anderem dank Mietwohnungen vermutlich möglich wäre, auch bei der Kirche hinzukriegen ist.

Das Kirchenschiff als Hörsaal?

Trotz der Zweifel und der Schwierigkeiten: Ideen sind vorhanden. Eine betrifft die expandierende Universität der Bundesstadt. Sie hat Bedarf an grossen Räumen. «Das könnte eine Chance sein», sagt Beatrice Tobler: «Wir hätten einen verlässlichen Mieter. Es wäre mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein.»

Konkret geht es um die Frage, ob die medizinische Fakultät den Kirchenraum als Vorlesungssaal benutzen könnte. Franziska Huber sieht darin kein Problem. Im Gegenteil, es würde sich ein Kreis schliessen. Bildung sei «urreformiert», sagt sie, gewissermassen Teil des reformierten Erbguts. Zudem seien die ersten Universitäten aus kirchlichen Institutionen hervorgegangen, aus Kloster- und Domschulen.

Aber bereits sind Einwände zu vernehmen. Wäre es zum Beispiel für andersgläubige Studierende zumutbar, in einer christlichen Kirche zu lernen? Theologin Huber schüttelt den Kopf ob dieser Frage.

Anders als bei den Katholiken gelten reformierte Kirchenräume, zumindest theoretisch, nur dann als heilige Räume, wenn eine Gemeinde darin Gottesdienst feiert – die übrige Zeit nicht. Und Juristin Tobler meint: «Studierende sind erwachsen und können damit umgehen.» Ganz anders läge der Fall, wenn nichtchristliche Schulkinder in einer Kirche unterrichtet werden sollten.

Die grössten Hindernisse sieht sie anderswo: Der Kirchenraum ist nicht dafür ausgelegt, dauernd beheizt zu sein. Und die Orgel erst: hochempfindlich in Bezug aufs Raumklima. Oder eben die Bankreihen: ungeeignet als Hörsaalbestuhlung. Aber auch hier schlägt der Optimismus der beiden durch: Diese Probleme liessen sich bestimmt lösen. Gegenüber Projekten mit Hand und Fuss reagiere auch die Denkmalpflege aufgeschlossen: «Es ist ja ebenfalls nicht in ihrem Sinn, wenn wir die Kirche aufgeben und sie dann verlottert.»

Das könnten Worte von Johannes Stückelberger sein. Bei Kirchenumnutzungen sei viel mehr möglich, als man gemeinhin annehme, sagt er. So gibt es Kirchen, zum Beispiel in Olten oder Schaffhausen, in die Büroräume und eine Küche eingebaut wurden. Dafür wurde das Kirchgemeindehaus aufgegeben. Natürlich sei es immer eine Güterabwägung, «aber man darf nicht vergessen, den Symbolwert eines Kirchengebäudes in die Waagschale zu legen».

Eine Kirche habe Potenzial, sei «Kapital in einem geistigen Sinn». Wer «die Marke Kirche» im öffentlichen Raum sichtbar machen wolle, schaffe das mit einem Gemeindehaus niemals so gut wie mit einer Kirche. Er rät den Kirchenvertretern deshalb, viel stärker das Gespräch mit der Öffentlichkeit zu suchen: «Sie müssen das Thema zum Stadtgespräch machen und aufzeigen, was alles möglich wäre in ihren Räumen.»

Das wiederum könnten die Worte von Franziska Huber sein. Es laufe ihrem Kirchenbild zuwider, sagt sie, wenn Kirchen sich nur ihrer selbst Willen erhalten möchten. Sie spricht von einem Traditionsabbruch, der sich vielerorts vollzogen habe: «Es gibt viele Kinder, die sind gar nicht mehr religiös sozialisiert.» Nun gelte es, den Beziehungsabbruch zu verhindern. Wenn die Kirchen ihre Räume für alle öffneten, wäre das ein folgerichtiger Schritt: «Wenn jemand zu uns kommt, mit uns isst oder feiert, spielt es doch keine Rolle, was seine Motive sind.»

Kirche als gebaute Manifestation

Kirchenräume für alle, obschon «alle» längst nicht mehr das Gleiche bedeutet wie früher: Das klingt nicht mehr nach «nur reformiert» oder «nur katholisch». Es klingt vielmehr nach interreligiösen «Offenen Kirchen» oder sogenannten City-Kirchen, wie es sie in mehreren Schweizer Städten bereits gibt.

Und es erinnert an das, was der Berner Denkmalpfleger Jean- Daniel Gross am ersten Kirchenbautag festhielt: Kirchen seien nicht ausschliesslich als Symbole christlicher Religion zu verstehen. Sie seien – in einem sehr umfassenden Sinn und unabhängig von religiösen Gefühlen – Orte der Identifikation.

Man müsse sie als eine «bauliche Manifestation einer wie auch immer gearteten Mitte unserer Gesellschaft» betrachten, sagte er. «Tief in unserem Unterbewusstsein halten wir sie für Garanten gesellschaftlicher, kultureller und spiritueller Stabilität.»

Dieser Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe der Schweizer Revue. Autor Dölf Barben ist Redaktor bei der Zeitung «Der Bund» in Bern. Das von der Auslandschweizer-Organisation (ASO) herausgegebene offizielle Magazin für Auslandschweizer erscheint sechs Mal jährlich in vier Sprachen – auf Papier, im Internet und als App. Lesen Sie gratis unter revue.chExterner Link.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch