Mord im Grandhotel: eine tödliche Verwechslung

Im Jahr 1906 erschiesst eine junge Russin in einem Interlakener Hotel einen französischen Geschäftsmann. Oberländer Bauern richten als Geschworene über die Anarchistin - und lassen Milde walten.

Kellner in weissen Schürzen hasten durch den Speisesaal des Grandhotel Jungfrau in Interlaken, als eine junge Dame aufsteht, eine Pistole aus der Handtasche zieht und drei Schüsse auf den Herrn am Nebentisch abfeuert.

Mehr

«Sprengung des Bundespalastes diesen Monat. Zittert!»

Es bricht Chaos aus. Gäste bringen sich schreiend in Sicherheit, mehrere Damen sinken ohnmächtig zu Boden. Die Attentäterin gibt vier weitere Schüsse auf ihr Opfer ab, dann schreitet sie erhobenen Hauptes durch den Saal.

Ein Kellner packt sie am Handgelenk, ein anderer reisst ihr die Waffe aus der Hand. «Es ist unnötig, mir Gewalt anzutun», herrscht sie die beiden an. «Sie sehen ja, dass ich keinen Widerstand leiste, und ich habe nicht vor, zu fliehen.»

Im ersten Verhör erklärt sie, ihre Tat sei ein Akt politischer Justiz. Sie habe das Todesurteil vollzogen, das die revolutionär-sozialistische Partei Russlands über den ehemaligen Innenminister Durnowo gefällt habe. Allein: der Hotelgast, der kurz nach dem Attentat stirbt, ist weder Russe noch Politiker. Sein Name ist Charles Müller, er ist ein französischer Unternehmer – und Opfer einer fatalen Verwechslung.

Wer ist die Mörderin?

Die Täterin weigert sich standhaft, der Polizei ihre Identität preiszugeben. Obwohl sie sich im Hotel als Frau Stafford aus Stockholm angemeldet hat, lässt ihr Akzent auf eine russische Herkunft schliessen.

In ihrem Zimmer findet sich jedoch keinen einzigen Fetzen Papier geschweige denn einen Ausweis. Aus ihren Kleidern sind alle Etiketten sorgfältig entfernt worden. Und der Mann, der sich als ihr Gatte ausgab, ist spurlos verschwunden.

Der Mord im Grand-Hotel und die mysteriöse Attentäterin haben das Zeug zum internationalen Medienereignis.

«Das Drama von Interlaken. Die Nihilistin hat sich geirrt», meldet der Petit Parisien, das auflagenstärkste Pariser Boulevardblatt, und entsendet sofort einen Sonderkorrespondenten nach Interlaken. Am nächsten Tag berichtet er, man könne sich «in dieser prächtigen Ecke» der Schweiz kaum vorstellen, «dass die revolutionäre Raserei sich hier verbreitet und schon gar nicht den Arm einer Frau bewaffnet hat.»

In den folgenden Tagen interviewt er Kellner, Hotel-Gäste und einen Gefängnisaufseher, und es gelingt ihm sogar, einen Blick auf die Täterin in ihrer Zelle zu erhaschen: «Diese Stille, dieses kränkliche Aussehen, dieser erloschene Ausdruck eines resignierten Wesens in Gefangenschaft, all das war seltsam berührend.»

Als die Identität der Attentäterin auch eine Woche nach dem Attentat noch immer ungeklärt ist, veröffentlicht der Petit Parisien ein nach den Angaben eines Kellners angefertigtes Phantombild.

Grobe Behandlung

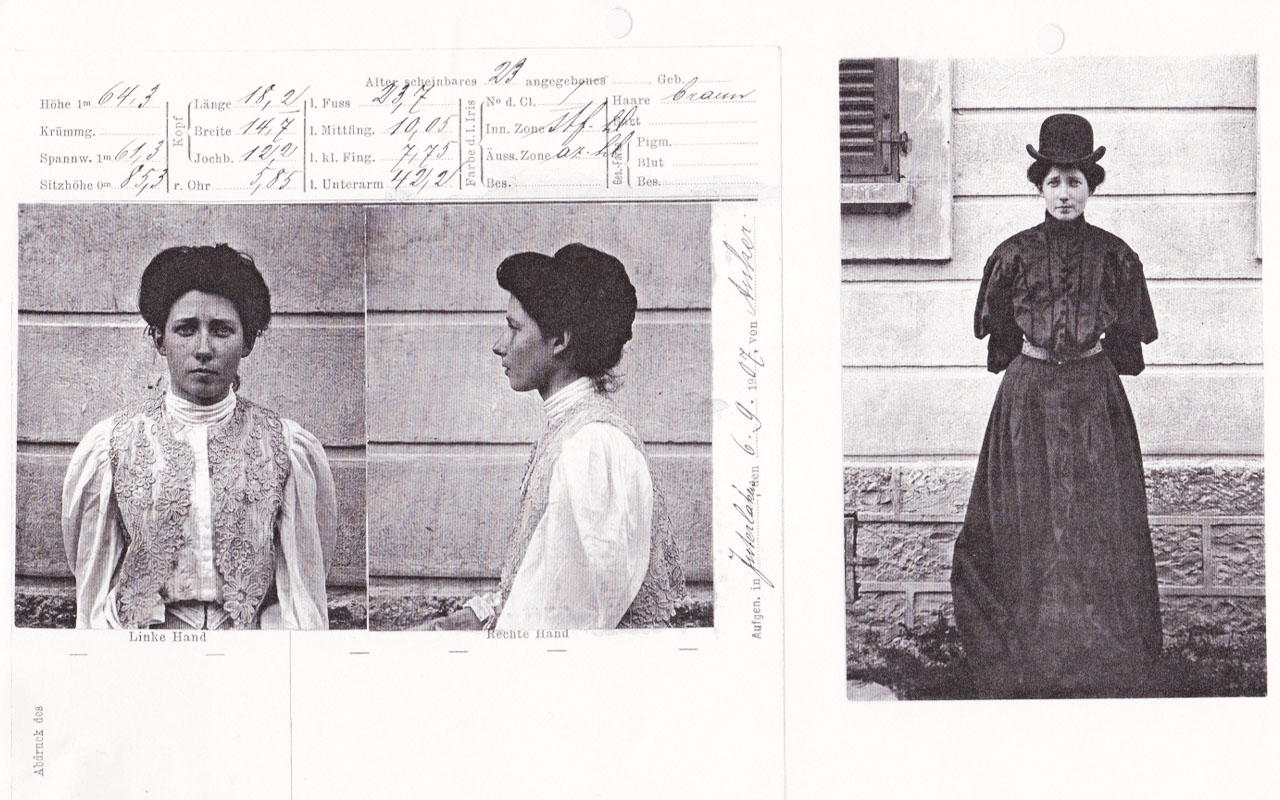

Zur selben Zeit befiehlt der Untersuchungsrichter, sie in ihren Toiletten zu fotografieren, «einmal in Dunkelblau mit einem Mantel mit falschem Pelzkragen, einmal in Weiss mit einem Spitzenbolero und einem Strohhut, einmal in einem Amazonenkostüm mit einer Melone.»

Als die junge Frau die Kleider zum vierten Mal wechseln soll, weigert sie sich. Der Untersuchungsrichter, der offensichtlich unter Erfolgsdruck steht, gerät in Rage. Er droht, man werde sie notfalls mit Gewalt ausziehen.

Als auch das nichts hilft, reissen ihr die Polizisten die Kleider bis auf das Unterhemd vom Leib. Sie packt einen Schemel, um sich zu verteidigen. «So macht man das also in der Schweiz», schreit sie, «in einer Republik, wo man doch humaner sein müsste als in einer Monarchie!»

Der Untersuchungsrichter verliert vollends die Beherrschung. Er packt die Gefangene und drückt sie gegen eine Wand. Sie spuckt ihm ins Gesicht und verweigert für zwei Tage jede Nahrung.

Die Polizei verschickt 2500 Fahndungsfotos und bittet die europäischen Kollegen um Mithilfe.

Kurz darauf treffen erste Hinweise ein. Geschäftsleute in Lausanne haben auf den Bildern die Medizinstudentin Tatjana Leontieff erkannt, und die Genfer Polizei meldet, sie sei die Tochter eines hohen russischen Beamten, die mit ihrer Mutter in einem Vorort von Genf wohne. Es sei aktenkundig, dass sie Umgang mit russischen Revolutionären gepflegt habe.

Junge Revolutionärin

Tatjana Leontieff ist in der Tat kein unbeschriebenes Blatt. Sie radikalisierte sich, als sie 1905 in St. Petersburg Augenzeugin wurde, wie eine Demonstration unbewaffneter Arbeiter vor dem Winterpalast blutig niedergeknüppelt wurde.

Drei Monate später verdächtigte man sie, in Attentatspläne gegen die Regierung verwickelt zu sein. Die Polizei fand Sprengstoff in ihrem Nähkorb und sperrte sie in die berüchtigte Peter-und-Paul-Festung.

Ihr Onkel, ein Kammerherr des Zaren, nutzte seinen Einfluss, damit sie in eine psychiatrische Klinik überstellt wurde. Ein paar Monate später liess man sie frei, worauf sie mit der Mutter in die Schweiz zog.

Hier fiel sie durch ihre Intelligenz und ihr revolutionäres Pathos auf. Als ein Professor zu bedenken gab, sie kompromittiere die Karriere ihres Vaters, erklärte sie: «130 Millionen Russen auf der einen Seite und mein Vater auf der andern. Ich kann nicht anders.»

Die Journalisten ringen um Erklärungen für die blutige Tat. Die einen machen den mysteriösen Begleiter verantwortlich, der am Vorabend des Verbrechens verschwunden ist, andere die «revolutionäre Hysterie», eine weibliche Variante des «politischen Wahnsinns», die der österreichische Irrenarzt Krafft-Ebing bei Menschen diagnostizierte, die «originelle, aber unrealisierbare Pläne zur Verbesserung der Welt aufstellen, aber nicht im Stande sind, etwas Praktisches auszuführen oder auszudenken», weshalb sie zur Gewalt greifen.

Das ist Wasser auf die Mühle von Tatjanas Vater. Mit Hilfe von psychiatrischen Gutachten versucht er, den Untersuchungsrichter zu überzeugen, die Tochter sei «nur bedingt zurechnungsfähig» und gehöre in eine psychiatrische Klinik.

Mitte Oktober 1906 wird Tatjana Leontieff zur Abklärung in die Irrenanstalt Münsingen überwiesen. Bereitwillig erklärt sie den Ärzten, sie kämpfe für die Abschaffung des Privateigentums und der Ehe, denn die «geschlechtliche Liebe sei eine rein persönliche Angelegenheit, zu der weder Priester noch Gesetzgeber etwas zu sagen hätten.»

Die Gutachter finden bei ihr weder «Geistesschwäche» noch «Geistesstörung», dafür eine «psychische Krise», die sie – wie viele junge Russen und Russinnen – dazu bewogen habe, «leidenschaftlich gegen die politisch krankhafte Situation in ihrem Land» zu kämpfen.

«Nicht allzu sehr bereut»

Am 25. März 1907 beginnt in Thun der mit Spannung erwartete Prozess.

Tatjana Leontieff muss den Mord allein verantworten, denn trotz Grossfahndung war ihr Begleiter unauffindbar. Im Gerichtssaal herrscht Gedränge. Journalisten aus ganz Europa sind angereist, dazu Neugierige, russische Exilanten und Schweizer Sozialisten, welche «die liebende und hassende Jungfrau» für ihre «Tatkraft» bewundern und deshalb moralisch unterstützen wollen.

Tatjana Leontieff ist bleich und abgemagert, gibt sich aber unbeugsam. «Ich werde auf keine Frage antworten, die mein Privatleben berührt», stellt sie gleich zu Beginn der Verhandlungen klar.

Umso eifriger schildert sie die Schreckensherrschaft von Innenminister Durowno. «Fräulein Leontieff legt eine seltene Energie an den Tag, eine bemerkenswerte Kaltblütigkeit und eine ununterbrochene Geistesgegenwart in ihren Antworten», staunt ein Journalist, «aber der bescheidene, fast ängstliche Ton ihrer sympathischen Stimme kontrastiert mit der Unerbittlichkeit ihrer Antworten.»

Unerbittlich ist sie in der Tat. Auf die Frage, ob ihr die Verwechslung leid tue, erklärt sie, als Sozialistin habe sie es «nicht allzu sehr bereut, dass ich ein Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft ausgelöscht habe.»

Unversöhnlich ist sie auch gegenüber dem Untersuchungsrichter, den sie, wie man sogar in der New York Times lesen kann, «der äussersten Brutalität» anklagt. Der Beamte versucht, sich herauszuwinden, muss aber einräumen, es sei «schon möglich», dass er sie «ein wenig hart angefahren habe.»

Als er abstreitet, dass sie ihn angespuckt habe, verlangt Tatjana Leontieff eine Wiederholung der Szene, «damit der Herr sich wieder erinnert.» Im Publikum werden Bravo-Rufe laut, die Stimmung ist aufgeheizt. Der Gerichtspräsident stellt die Ruhe wieder her, indem er eine disziplinarische Untersuchung des Vorfalls verspricht.

Bauern lassen Milde walten

Als Verteidiger amtet der sozialistische Nationalrat Alfred Brüstlein. Damit ihm die Geschworenen, mehrheitlich Bauern aus der Region, besser folgen können, hält er das Plädoyer in Berndeutsch.

Seine Strategie ist eine doppelte: einerseits streicht er die übergrosse Sensibilität der Angeklagten heraus, ihr «Herz aus Gold» und ihre «mitfühlende Seele». Andererseits klagt er die Grausamkeit des russischen Staates an und verklärt die Tat als klassischen Tyrannenmord.

Das Plädoyer dauert volle vier Stunden. Es sei «ein wahres historisches Monument», lobt ein Journalist und fragt sich: «Werden die Oberländer Bauern ohne Mitleid eine Frau verurteilen, die alle ihre privaten Beziehungen geopfert hat, um wie Winkelried eine Bresche in der Eisenmauer des Feindes aufzutun?»

Die Bauern lassen in der Tat Milde walten. Tatjana Leontieff wird zwar des Mordes schuldig gesprochen, wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit und mildernden Umständen beschränkt sich ihre Strafe aber auf vier Jahre Zuchthaus.

Zwei Monate nach dem Urteil meldet die Presse, sie sei verrückt geworden, man habe sie in die Heil- und Pflegeanstalt Münsingen gebracht.

Tatjana Leontieff, die einzige Frau, die auf Schweizerboden einen politischen Mord begangen hat, wird bis zu ihrem Tod in der Klinik bleiben. Sie stirbt 1922, im Alter von 39 Jahren, an Tuberkulose. Die Hintergründe ihrer Tat wurden nie geklärt.

Attentate in der Schweiz

Ein Blick in die Schweizer Geschichte zeigt, dass politisch motivierte Gewalttaten hierzulande weitaus häufiger waren als uns dies heute bewusst ist. Das erste terroristische Attentat auf Schweizer Boden galt der Kaiserin von Österreich. Sie wurde 1898 vom Anarchisten Luigi Luccheni mit einer Feile erstochen. Sisi war das erste Todesopfer, das der anarchistische Terror in der Schweiz forderte, aber sie war nicht das einzige. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte die Schweiz eine eigentliche Welle von terroristischen Gewalttaten. Anarchisten überfielen Banken und die Polizeikaserne in Zürich, sie versuchten, Züge in die Luft zu jagen, sie erpressten Industrielle, verübten Bombenanschläge und brachten politische Widersacher um.

Meist stammten die Täter aus dem Ausland, es waren Russen, Italiener, Deutsche und Österreicher, die in der Schweiz politisches Asyl gefunden hatte. Nur eine Minderheit der Täter waren Schweizer, und meist standen sie in engem Kontakt zu ausländischen Anarchisten. Der Schrecken, den diese Gewalttäter verbreiteten, war meist grösser als der Schaden, den sie anrichteten. Und manchmal gingen sie so stümperhaft vor, dass sie sich beim Bau ihrer Bomben versehentlich selber in die Luft sprengten.

Für die Schweiz waren die anarchistischen Gewalttaten eine politische Herausforderung: Das Land reagierte mit Ausweisungen und Gesetzesverschärfungen. Im sogenannten Anarchistengesetz wurde 1894 das Strafmass für alle mit Hilfe von Sprengstoff begangenen Verbrechen heraufgesetzt und auch vorbereitende Handlungen unter Strafe gestellt. Gleichzeitig weigerte sich die Schweiz jedoch, die Asylgesetze, die politische Verfolgten grosszügig Schutz bot, zu verschärfen.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch