Trotz Widerstand baut die Schweiz in die Höhe

Knapper Boden und Zersiedelung sind eine Folge des Schweizers Liebe zum Haus im Grünen. Die seit Jahren angestrebte Verdichtung von Städten und Agglomerationen hat zu einem Boom an Hochhaus-Projekten geführt. Dessen Ende ist trotz Widerständen und mitunter Jahre lang dauernden Bewilligungsverfahren nicht abzusehen.

Seit 22 Jahren plant das Lausanner Architekturbüro Richter-Dahl Rocha ein spektakuläres, 120 Meter hohes Hochhaus im Westen der Stadt. Der Turm wird dereinst ein weitherum sichtbares Symbol für den tiefgreifenden Wandel des Grossraumes Lausanne sein und den Beginn eines Wolkenkratzerbooms in der Westschweiz markieren.

In der Deutschschweiz spriessen Türme bereits seit einigen Jahren wie Pilze aus dem Boden. Zürich hat mit dem Prime-, dem Mobimo- und andern Towern, Basel hat mit dem Messeturm den Anfang gemacht. Mittlerweile sind sogar in Provinz-Städten und in Agglomerations-Gemeinden Türme gebaut, im Bau oder in der Planung. Eine Erhebung der Immobilienberatungsfirma Wüest und Partner kommt zum Schluss, dass in der Schweiz zwischen 140 und 160 Hochhäuser geplant sind

Wende in der Westschweiz

«In der Westschweiz hat man mehr Mühe mit Türmen. Das Problem der Wohnungsknappheit ist hier noch stärker ausgeprägt als in der Deutschschweiz, weil man grundsätzlich weniger baut», sagt Hervé Froidevaux, Partner bei Wüest & Partner gegenüber swissinfo.ch: «Die Leute wollen vor allem Wohnungen sehen und nicht unbedingt grosse und teure Markenzeichen. Vielleicht gibt es jetzt eine Wende.»

Die «Wende», das ist die Abstimmung vom 9. Februar im Lausanner Vorort Chavannes-près-Renens: Zwei Drittel der Stimmenden haben damals einen Quartierplan gutgeheissen, dessen Kernstück der seit 22 Jahren geplante 120 Meter hohe Turm ist.

Die lange Planungszeit ist teilweise auf die Grösse der Überbauung zurückzuführen. «Es war ein komplexer administrativer Prozess. Zudem hat in dieser Zeit der Landbesitzer vier Mal gewechselt», erzählt Jacques Richter von Richter-Dahl Rocha: «Die Gemeindebehörden waren von Beginn weg begeistert von der Idee, ein Wahrzeichen zu bauen. Doch es brauchte viel Überzeugungsarbeit, denn die Bevölkerung war am Anfang mehrheitlich dagegen.»

Starke Polarisierung

Nun geht es darum, Investoren zu finden. «Es ist noch nicht klar, ob der Turm so gebaut wird, wie wir ihn entworfen haben», sagt Richter. «Von Beginn weg klar war jedoch, dass es zuoberst ein Restaurant geben und der Turm damit für die Öffentlichkeit zugänglich wird.»

«Die Bilder des Turms haben den Leuten gefallen, sie sagten immer er sei elegant. Bei andern Türmen sind sie punkto Ästhetik reservierter. Grundsätzlich ist die Akzeptanz eine sehr emotionelle Sache. Entweder lieben die Leute Türme oder sie lehnen sie ab. Das hat mit Erfahrungen zu tun: Wer je in Ney York auf einem Turm gewesen ist und die Stadt von oben gesehen hat, der ist begeistert. Andere lehnen Türme ab, weil sie in ihnen ein Machtsymbol und eine Entartung sehen», so Richter.

Weitblick und Schatten

Ein Turm hat eine schillernde Symbolik. Dem, der unten steht, verdeckt er die Sonne, wer oben sitzt, hat den Weitblick und Geld, denn die Quadratmeterpreise sind hoch. Das sei allerdings nicht per se «das Problem des Hochhauses. Das ist das Problem der Lage. Wenn eine Mehrheit Zugang hätte, dann hätten wir eine höhere Akzeptanz», sagt die Soziologin Joëlle Zimmerli gegenüber swissinfo.ch.

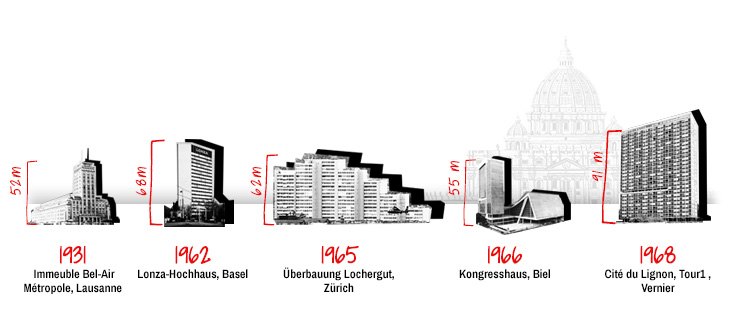

Die Schweiz erlebte bereits in den 1960er-Jahren vor allem in Zürich (Lochergut, Hardau) und in Bern (Tscharnergut, Gäbelbach) einen Hochausboom. Damals war Raumknappheit noch kein Thema, und die Bauten entstanden teilweise ausserhalb der Zentren auf der grünen Wiese. Seit einigen Jahren wachsen sie in den urbanen Räumen in den Himmel.

«Nach dem Bauboom der 1960er-Jahre hat es wegen den sozialen Problemen, die entstanden sind, eine grosse Abwertung von Hochhausbauten gegeben», sagt der Architekt Michael Hirschbichler vom Institut Urban Design der ETH Zürich mit Blick auf die Ghettoisierung, die gewisse Hochhäuser aus dieser Zeit in Verruf gebracht haben. «Damals baute man modernistische Sozialwohnungstypologien. Die neuen Hochhäuser sind jedoch metropolitane Statussymbole, die eine ganz andere Bevölkerungsschicht ansprechen.»

Historische Substanz als Bremse

Obschon Immobilienentwickler einen neuen Boom verkündeten und effektiv viele solche Bauten geplant seien, sei deren Akzeptanz in der Bevölkerung «gemischt», sagt Hirschbichler: «In der Schweiz ist mehr als in anderen Ländern die Verbundenheit zur traditionellen, eher kleinstädtischen Stadt stark ausgeprägt. Auch in Deutschland oder in Österreich hat man in den Diskussionen festgestellt, dass die Angst relativ gross ist, dass Hochhäuser die Städte zu drastisch verwandeln, dass neue Ikonen entstehen, bei denen man sich nicht sicher ist, wofür sie stehen.»

Dazu komme, dass in der Schweiz – im Gegensatz zu Chicago oder Dubai – die «historische Substanz zu wichtig und bedeutsam sei, um leichtfertig grossmassstäbliche Veränderungen vorzunehmen». Effektiv haben die grossen Schweizer Städte Zürich, Basel, Genf oder Bern allesamt ein intaktes historisches Zentrum. Die Altstadt von Bern ist 1983 sogar in die Unesco-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen worden.

Unter Experten umstritten ist zudem die Frage, wieweit Hochhäuser grundsätzlich zur Verdichtung beitragen, da sie – wegen ihrem Schattenwurf und entsprechenden Bauordnungen – von grossen Freiflächen umgeben sein müssen. «Sie sind eine prominente und wichtige Typologie zur Verdichtung, aber es gibt auch andere Typologien, die mehr zur Verdichtung beitragen», sagt Hirschbichler.

Wofür ein Hochhaus für den ablehnenden Teil der Bevölkerung steht, zeigt sich in den Reaktionen auf den Turm «Taoua», über den die Stadt Lausanne am 13. April abstimmt. Für Linke und Grüne ist das Projekt eine «Ballung an Kapital», das von «unanständigen Spekulanten» und einer von der auf «Standortattraktivität fixierten» Politik vorangetrieben werde und eine «grundsätzlich ungesunde» Bevölkerungsentwicklung auslösen werde.

Rechtskonservative Kreise fürchten, dass das Gebäude den Anwohnern die Sicht wegnehme und fragen, «haben wir wirklich ein solches Symbol nötig?» Dem hält der grüne Stadtpräsident Daniel Brélaz entgegen, dass Lausanne «heute weder eine Kathedrale mitsamt Glockenturm, noch ein Universitätsspital hätte, wenn es zu jedem Projekt eine Volksabstimmung gegeben hätte.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch