Handlanger des amerikanischen Ethnozids

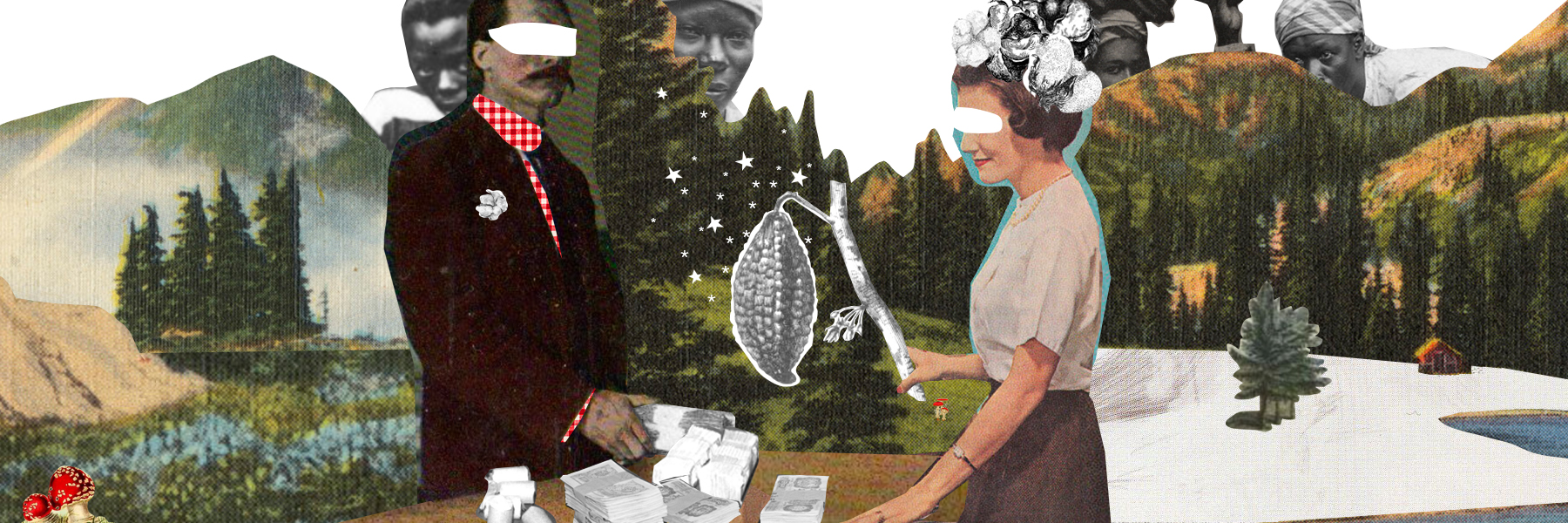

Martin Marty wollte die Sioux vor dem Höllenfeuer retten und wagte sich sogar daran, Sitting Bull zu bekehren – so wurde er Teil des Vernichtungskampfs gegen die indigene Kultur. Wie kommt ein Schweizer Benediktinermönch dazu, im Auftrag des amerikanischen Staats Indigene zu "zivilisieren"?

Die Bishop Marty Memorial Chapel in Yankton, South-Dakota, wurde in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet, als «Monument für den heiligen Bischof, durch den die Benediktiner nach Dakota kamen.» Der Schweizer Benediktinermönch Martin Marty hat sich hier als «Apostel der Sioux» einen Namen gemacht – etliche Schulen und auch eine kleine Siedlung sind nach ihm benannt.

In der nach ihm benannten Kapelle erinnert ein Kirchenfenster daran, dass sich Marty Ende der 1870er Jahre (erfolglos) an die Missionierung des widerständigen Häuptlings Sitting Bull gewagt hat, kurz bevor dieser erschossen wurde. Die Glaskunst zeigt, wie Marty ehrfürchtig und respektvoll zum grossen Chief hochblickt, im Hintergrund singen indigene Frauen, mit den Gesangsbüchern in der Hand.

Der Schweizer Historiker Manuel Menrath, der die Geschichte von Marty und seine Rolle bei der «Zivilisierung» der Sioux genauestens aufgearbeitet hat, empfand diese Darstellung immer als geradezu irritierend heuchlerisch: «Im Nachhinein stellt man ganz ehrfürchtig dar, wie Marty andächtig singt mit Indianern, die ganz stereotyp einen Kopfschmuck und lange Haare tragen – im Himmel konnte man ihnen das dann ja durchgehen lassen. Doch in den von Marty geleiteten Internaten sah das ganz anders aus: Da kamen Schmuck und Haare als erstes weg, das galt als heidnisches Teufelszeug.»

Dass noch heute viele Sioux katholisch sind, ist Martys Werk. Seine Internate halfen mit beim Versuch, aus indigenen Kindern tüchtige Amerikaner und vor allem: Katholiken zu machen. Marty ist ein Musterbeispiel dafür, wie sich ein Mann mit religiösen Zielen zum Handlanger des Kolonialismus machte. Doch wie verschlägt es einen Innerschweizer Mönch im 19. Jahrhundert in die USA?

Marty zieht es in den Wilden Westen

Marty wuchs als Sohn eines Küsters quasi in der Kirche auf, alle seine drei Brüder wurden Priester. Ab fünf Jahren wurde er von Jesuiten unterrichtet und war früh begeistert von deren Arbeit als reisende Verteidiger des Glaubens. Ein Vorbild fand er schon als Kind im Heiligen Franz Xavier, der im 16. Jahrhundert in Japan, Mozambique und Indien missionierte. Obwohl Xavier nie in Amerika war, wurde er in der Zentralschweiz auch als «Indianermissionar» verehrt.

Aber in der Schweiz konnte aus Marty kein Jesuit mehr werden: Sie galten als staatsfeindlich und niemand anderem als Rom verpflichtet – in der Verfassung der jungen Schweiz von 1848 wurde ihr Orden verboten. So wurde Marty 16-jährig zum Benediktinermönch und erhielt den Ordensnamen «Martin».

Doch auch die anderen Schweizer Katholiken sahen sich im neuen Bundesstaat zunehmend von den protestantischen Kantonen dominiert, in etlichen Kantonen waren Kloster und katholische Kollegien geschlossen worden. Das Kloster Einsiedeln, dem Marty angehörte, suchte nach Auswegen für den drohenden Fall einer Aufhebung.

Deswegen sandte man Mönche in die USA, die 1854 die Abtei St. Meinrad in Indiana gründeten, in der Nähe von Tell City, wo sich in den 1850er Jahren viele Schweizer Siedler niederliessen. Denn man suchte nicht nur einen Zufluchtsort, sondern reiste auch den katholischen Auswanderern nach, meint Menrath: «Man fürchtete, dass sie in der Fremde zu Protestanten werden könnten.»

Doch die Abtei im Wilden Westen lief nicht zur Befriedigung von Einsiedeln – 1860 wurde Marty, 26-jährig, entsandt, um für Ordnung zu sorgen. Das gelang ihm: Er gründete eine Schule für die Kinder der Siedler, um die eine kleine Stadt wuchs. 1870 wurde St. Meinrad zum Kloster und Marty zum Abt erhoben.

Doch die Sesshaftigkeit des Klosterlebens lag ihm nicht, er sah sich als Missionar der Frontier-Bewegung: Er wollte den «Heiden in der Finsternis und im Schatten des Todes» die katholische Wahrheit bringen. Obschon er als klerikaler Manager angereist war, rückte sein Ziel, «Indianermissionar» zu werden, näher. Die Zeiten waren günstig.

«Zivilisation» statt Vernichtung

Denn nach dem Civil War war man in den USA des Kämpfens müde – auch im Umgang mit den Indigenen. Humanisten und Kirchenvertreter forderten einen weniger gewalttätigen Umgang mit den Ureinwohnern. Das Ziel war nun, meinte der damalige Innenminister, die “hilflose und umnachtete Rasse» der Ureinwohner nach den «Lehren unserer höheren christlichen Zivilisation zu erziehen.»

Dabei ging es nicht um die Herstellung von Ebenbürtigkeit, so Menrath: «Man wollte ja keine Elite, sondern Dienstmädchen, Fabrikangestellte, gute Christen, von denen die Gesellschaft profitieren konnte.»

Hier kamen die Kirchen aller Ausrichtungen ins Spiel: Die Reservate, in die die Kavallerie die Stämme unter Androhung von Hinrichtung gedrängt hatte, wurden den verschiedenen Missionsorganisationen zugeteilt. Wer vor Ort bereits am stärksten missionarisch tätig war, kriegte den Zuschlag.

Wichtig ist: Die «Friedenspolitik» war keine Abkehr von der Vernichtung der Ureinwohner, vielmehr setzte der amerikanische Staat darin zum letzten Akt an, der Vernichtung ihrer Sprache, ihrer Kultur, ihrer Spiritualität. Heute bezeichnet man das als Ethnozid. Solche Programme seien, sagt Menrath, typisch für den von Siedlern geprägten Kolonialismus, wie man ihn auch in Australien und Neuseeland beobachten konnte.

Mehr

Newsletter

«Das sieht am Anfang so idyllisch aus – Siedler brechen in eine Region auf, brauchen etwas Land, die Indigenen ziehen weiter und man lässt sich leben. Doch irgendwann steigt der Landverbrauch der Kolonisten an – und die Indigenen sind plötzlich im Weg. Da gibt es zwei Möglichkeiten: Vernichtung und Umerziehung.»

Den Siedlerkolonialismus zeichnet auch aus, dass die Siedler nicht zwangsläufig die gleiche Nationalität wie die Kolonialmacht haben müssen. Es ergeben sich etliche Möglichkeiten von Menschen aller Herren Länder, sich zu beteiligen – solange sie der als überlegen betrachteten Rasse zugehören.

Das ermöglichte auch Marty, eine wichtige Rolle zu spielen. Dennoch warnt Menrath vor einseitigen Verurteilungen: «Man sollte sich nicht mit einer vorschnellen Kirchenkritik begnügen: In erster Linie waren diese Programme vom Staat initiiert. Die Kirchenleute gingen davon aus, etwas Gutes zu tun, weil sie als Helfer der neuen Politik die Menschen zumindest physisch retteten.»

Martys Zivilisierungsanstalten

Als das 1874 gegründete «Bureau of Catholic Indian Missions» an Marty gelangte, um Missionare zu suchen, sah auch er seine Chance, endlich den Weg, den er sich erträumt hatte, zu begehen. 1876 verliess er trotz seiner Funktion als Abt das Kloster in St. Meinrad um sich der Missionierung der Sioux im Reservat Standing Rock zu widmen.

Marty hat sich zwar regelmässig gegen die gewalttätige Politik gegen die Indigenen ausgesprochen und war sich bewusst, dass erst die Strategie der USA die Sioux, denen er begegnete, zu «Faulenzern, Müssiggängern und Bettlern gemacht» hatte. Dennoch sah er ihre Kultur als zurückgeblieben und kaum schützenswert an. Zunächst plante er deshalb, das Land zu parzellieren, um die Indigenen den europäischen Farmern anzugleichen.

Er erkannte aber früh, dass er bei seiner Arbeit auf die Kinder fokussieren musste: Sie schienen ihm für Zivilisierung zugänglicher zu sein als die Erwachsenen. Dazu mussten sie aber von ihren Eltern getrennt werden. Es bringe nichts, meinte Marty, die indigenen Kinder zu unterrichten, wenn es «ihnen erlaubt ist, in regelmässigen Abständen in ihren ungesitteten Familienkreis zurück zu kehren, in dem die vorhandenen Übel nicht behoben sind.»

Die Kinder müssten, so das Ziel, bis ins Erwachsenenalter abgegrenzt werden, um dann, als gute Katholiken, eigene Familien gründen zu können. 1876 baute er zusammen mit den Sioux ein Internat und liess sie sich so, wie Menrath treffend schreibt «ihr eigenes kulturelles Grab schaufeln».

Viele Eltern vertrauten ihre Kinder Marty und seinen Helfern freiwillig an – vor allem auch, um zu verhindern, dass die Kinder in die militärischen Internate jenseits der Reservate gebracht wurden, wo die Wahrscheinlichkeit zu sterben äusserst hoch war.

Bereits vor Marty verfrachtete die USA Kinder von Ureinwohnern in Internate jenseits der Reservate, wo man ihnen ihre ursprüngliche Kultur austreiben wollte – sie waren ein integraler Teil der «Friedenspolitik». Viele von ihnen starben: In den Schlafräumen hatten Viren und Bakterien ein leichtes Spiel, jedes Internat hatte einen eigenen Friedhof – allein in der Boarding-School in Carlisle wurden 190 Kinder begraben.

In den katholischen Internaten unter Martys Leitung waren die Verhältnisse etwas weniger militärisch, und die die Kinder durften zudem ihre eigene Sprache sprechen. Dabei ging es weniger um Respekt vor der Kultur der Kinder, als um eine Effizienz der Mission: Man war der Ansicht, dass das Evangelium in der Muttersprache leichter Zugang zu den Seelen erhalten würde. Aber auch hier wurden ihnen die langen Haare direkt nach der Ankunft abgeschnitten und ihre traditionellen Kleider durch weisse Gewänder ersetzt.

Nur schon der Unterricht in geschlossenen Räumen muss für die Kinder eine radikale Umstellung gewesen sein. Manuel Menrath meint dazu, die Kinder seien aus einer Welt, in der natürliche Kreisläufe, die Wege von Sonne und Sternen als Orientierungspunkte gedient hätten, in eine Umgebung gebracht worden, in der das Rechteck dominierte: «Rechteckige Pulte, Betten, Türen, der Wald wird durch einen geordneten Garten mit rechteckigen Beeten ersetzt: Bereits das war eine Vergewaltigung der indianischen Seele.»

Schläge und Demütigungen

Der Umgang mit den Kindern in den katholischen Internaten glich jenem, den man auch in europäischen Anstalten bis ins 20. Jahrhundert als einzig richtigen Pfad ansah: «Alles, was dem bürgerlichen Konzept von Gesellschaft widersprach, musste begradigt werden,» meint Menrath. Man regierte das Internat mit schwarzer Pädagogik – strenge Disziplinierung war an der Tagesordnung, Kinder wurden eingesperrt, geschlagen, gedemütigt.

«Gerade in christlichen Schulen galt das als legitim, weil man sagte, wer im Diesseits Strafe erhält, tut bereits Busse fürs Jenseits. Die Bestrafung des Körpers ersparte der Seele grösser Qualen im Fegefeuer.» Zum Arbeiten und den Strafen kam in den katholischen Schulen noch das Beten: Vor dem staatlich vorgeschriebenen Schulunterricht fanden Messen statt, weswegen der Tag noch früher begann.

«Töte den Indianer und rette den Menschen», war die neue Devise der «Friedenspolitik» – doch manchmal gelang das nicht. Krankheiten waren auch in den katholischen Boarding Schools ein Problem, in vielen Fällen starben Kinder. Dass eben nicht die Errettung des Menschen, sondern die der Seele im Mittelpunkt stand, zeigt sich in einem grotesken Fall, der sich im Rosebud Reservat um 1890 zugetragen hat.

Ein indigener Vater stürmte in Trauer über den Tod seines Sohnes ins Internat der St. Francis Mission und trug dessen Leiche nach Hause, um ihn dort auf traditionelle Weise zu bestatten – ein aus Sicht der Ordensschwestern ein ungeheuerlicher Vorgang, ging so doch die katholische Seele des Kindes verloren. Der Vater wurde darauf festgenommen, der tote Kinderkörper konfisziert, und doch noch katholisch bestattet.

Als Marty 1896 starb, waren über 6000 Sioux Katholiken geworden und er galt als einer der erfolgreichsten Missionare der USA. Doch war die Zivilisierungspolitik erfolgreich? Manuel Menrath bezweifelt es: «Natürlich ist heute ein Grossteil der Lakota katholisch und ‹zivilisiert›. Gerade die staatlichen Schulen haben aber, dadurch, dass sie Kinder verschiedenster Tribes zusammen brachten, geradezu eine pan-indianistische Bewegung erzeugt.»

«Und das Lesen und Schreiben ermöglichte ihnen, Ihre Kultur zu stärken und die Reservate zu Homelands zu machen. Auch wenn viele gelitten und ihr Leben gelassen haben: Gemessen am Ziel, alles Indigene an diesen Menschen auszumerzen – die Sprache, die Spiritualität, den Federschmuck, die heilige Pfeife – ist der Ethnozid gescheitert.»

Manuel Menraths Biografie von Martin Marty «Mission Sitting Bull, Die Geschichte der katholischen Sioux» ist 2016 erschienen.

2020 hat er mit «Unter dem Nordlicht: Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land» ein weiteres Buch über die Geschichte der Indigenen in Nordamerika veröffentlicht, das geprägt ist von Zeitzeugen-Berichten.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch