Die vielen Aspekte der Kinderarbeit in der Schweiz

Im 19. Jahrhundert und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts waren Kinder eine fundamentale Arbeitskraft für Familien, vor allem in der Landwirtschaft. Mit dem Aufkommen der Industrie wurden sie als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Eine Ausstellung beleuchtet einen wenig erforschten Aspekt der Schweizer Geschichte.

Die digitale Sucht ist heute weit verbreitet. Viele Kinder haben den Blick stets auf den Bildschirm ihrer Smartphones gerichtet. So verlernen sie, «normal» zu spielen. Laut einer Studie von Save the Children verbringen viele Teenager mehr als fünf Stunden pro Tag online, was sich negativ auf ihre kognitive und soziale Entwicklung auswirkt.

Auch viele Kinder, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert lebten, wussten nicht, was Spielen bedeutet. Sie hatten weder die Möglichkeit noch die Zeit dafür. Sie mussten nämlich arbeiten, um ihren Beitrag zum Einkommen der Familie zu leisten.

Ein vernachlässigtes Kapitel der Schweizer Geschichte

Die Ausstellung Arbeitende Kinder im 19. und 20. JahrhundertExterner Link im Forum Schweizer Geschichte in Schwyz beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Kinderarbeit in der Schweiz. «Es ist das erste Mal, dass ein so umfassender Überblick zu diesem Thema präsentiert wird», erklärt Pia Schubiger, Historikerin und Kuratorin der Ausstellung. Und ergänzt: «Die Informationen sind das Ergebnis einer vertieften Recherche.» Diese Ausstellung könne einen Anstoss für weitere Forschungen zu einer vernachlässigten Seite der Schweizer Geschichte liefern.

In der Vergangenheit war der Einsatz von Söhnen und Töchtern in der Landwirtschaft, im Handwerk und in kleinen Heimbetrieben ausgesprochen wichtig. Kinderarbeit war also kein Phänomen, das mit der Industrialisierung entstand. Die Kinder wuchsen in der Welt der Erwachsenen auf und erlernten spielerisch die notwendigen Fähigkeiten, um eine Stütze für ihre oft mittellosen Familien zu werden.

«Je nach Alter kümmerten sie sich um das Vieh, halfen beim Heuen, beim Milchtransport oder bei der Hausarbeit», sagt Schubiger. «Um in den Arbeitsprozess integriert zu werden, wurden die Kinder mit massgeschneiderten Arbeitsgeräten ausgestattet, was die zunehmende Verantwortung unterstrich, die in einer familiären Subsistenzwirtschaft auf ihren Schultern lastete.»

Zusatzeinkommen generieren

Je nach Region ergänzten die Bauernfamilien ihr Einkommen mit saisonalen Arbeiten wie Holzfällerei oder Schneeräumung. In Rothenthurm, einer Gemeinde im Kanton Schwyz, brachte die Herstellung von Natureis oder der Abbau von Torf einen wichtigen Nebenverdienst, an dem sich auch die Kinder beteiligten. Torf durfte dort im Übrigen bis 1987 gestochen werden, bis das Moor unter Schutz gestellt wurde. «Ab 1850 wurde Torf zu einem begehrten Brennstoff», erklärt die Ausstellungskuratorin. «Nach dem Stechen wurde der Torf maschinell gepresst. Dann hatte ein Junge, der ‹Lädälibueb›, die Aufgabe, den Torf auf ein Holzbrett zu legen, wo er in Blöcke geschnitten und zum Trocknen ausgelegt wurde.»

Mit dem aufkommenden Tourismus eröffneten sich im 19. Jahrhundert neue Einkommensmöglichkeiten: Auf Bergbauernhöfen, wie im Lauterbrunnental, wurde handgeklöppelte Spitze hergestellt und direkt an Feriengäste und Reisende verkauft. «Auch Kinder waren an dieser Tätigkeit beteiligt», erinnert sich Schubiger. «Sie begannen bereits im Alter von sechs Jahren mit dem Klöppeln und mussten pro Tag einen halben Meter Spitze herstellen.»

Die Schwabenkinder

Das Phänomen der so genannten Schwabenkinder entstand während des Zweiten KoalitionskriegsExterner Link (1799-1801), einem Konflikt zwischen den verbündeten europäischen Monarchien und dem revolutionären und napoleonischen Frankreich, der auch Graubünden betraf. Aufgrund des Todes von Hunderten von Männern und FamilienväternExterner Link und der zunehmenden Armut begaben sich Kinder aus der Ostschweiz auf einen sieben- bis zehntägigen Marsch nach Oberschwaben (heute Teil der Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern), wo sie auf Bauernhöfen Arbeit fanden. «Sie brachen im April auf, am Ende des Schuljahres, und kehrten im Oktober zurück», erklärt die Historikerin. Die Gründe für diese Auswanderung waren Hunger und Armut.

Mehr

Als Kinder über den Gotthard geschmuggelt wurden

Die meisten Schwabenkinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren stammten aus den rätoromanischen Regionen Graubündens, wie der oberen Surselva oder dem Val Lumnezia, was für diese auch Sprachprobleme zur Folge hatte. Sie reisten in Gruppen von 10-20 Kindern, begleitet von einer erwachsenen Person, meist einer Frau. Sie führten nur wenige Dinge mit sich, und die Lebensmittel reichten nur für die ersten Tage des 150-200 Kilometer langen Marsches. Sie schlugen sich durch, indem sie bei Bauern und Klöstern bettelten oder um Gastfreundschaft baten. «Eine Lithographie aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt den ‹Ravensburger Sklavenmarkt›, auf dem Kinder aus Graubünden schwäbischen Bauernfamilien anvertraut wurden», sagt Schubiger. Treffpunkt zwischen Arbeitssuchenden und Bauern waren die Märkte in den Städten oder grösseren Orten. Die Verhandlungen wurden meist von der Begleitperson der Kinder geführt.

Die Haupttätigkeit der Jungen bestand darin, sich als Hirten um das Weidevieh zu kümmern. Auf grösseren Höfen mussten sie auch in der Mühle oder im Wirtshaus aushelfen. Die Mädchen hingegen gingen der Hausarbeit nach und kümmerten sich um die Kinder. Sie arbeiteten für Kost, Logis und einen bescheidenen Lohn. Der Hauptbestandteil des Lohns bestand aus Kleidung und Schuhen, dem so genannten «doppelten Häs».

Die jungen Arbeitenden wurden tatsächlich von Kopf bis Fuss eingekleidet. Zwischen 1850 und 1860 ging die Zahl der Schwabenkinder rapide zurück. Gründe dafür waren eine andere Migrationswelle, namentlich nach Amerika, sowie die Bemühungen um die Erschliessung neuer Einkommensquellen und das Aufkommen des Tourismus. «Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 endete das Phänomen der Schwabenkinder definitiv», sagt Schubiger.

Bis zu 16 Stunden Fabrikarbeit am Tag

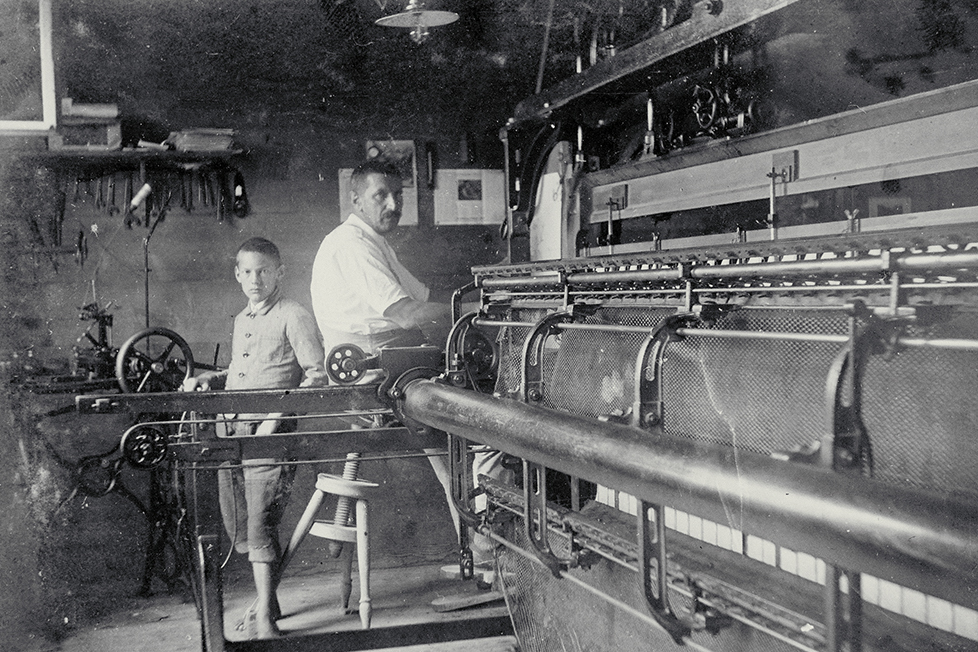

Mit der einsetzenden Industrialisierung hatte im 19. Jahrhundert die Ausbeutung von Kindern als billigen Arbeitskräfte in Fabriken begonnen, insbesondere in Textilfabriken. Wie die Erwachsenen arbeiteten sie bis zu 16 Stunden am Tag und verbrachten den ganzen Tag und manchmal sogar die Nächte in einem staubigen, stickigen und warmen Ambiente. Und dies für einen Hungerlohn.

Kindern wurden einfache, sich wiederholende und oft gefährliche Arbeiten zugeteilt. Daran erinnert Arnold Stauber, der 1883 im Alter von 14 Jahren in der Baumwollspinnerei der Firma Kunz in Windisch (Kanton Aargau) zu arbeiten begann, in seinen Memoiren Erinnerungen eines ehemaligen Textilarbeiters. «Unsere Arbeit war die ekelerregendste und, wie ich später feststellte, auch die ungesündeste in der Fabrik», schreibt er. «Wenn die Spinnmaschinen nachmittags stillstanden, mussten wir Jungen die Zylinder, Wellen und Spindeln reinigen und ölen. Wir mussten uns auf den Rücken legen und unter die grossen Maschinen rutschen, um die Reinigungsarbeiten durchzuführen. Öl und Fett tropften auf unser Gesicht und unsere Kleidung. Es war schwierig, sich darunter zu bewegen, und wir verletzten uns oft, wenn wir mit dem Kopf oder der Nase gegen das Metall stiessen.»

Einige Kinder begannen bereits im Alter von acht Jahren zu arbeiten, was schwerwiegende Folgen für ihre psychophysische Entwicklung hatte und auch ihre Ausbildung beeinträchtigte. Der ehemalige Textilarbeiter Arnold Stauber beschreibt in seinen Memoiren seinen Tagesablauf: Er kam um sechs Uhr morgens in die Fabrik, ging von acht bis elf Uhr zur Schule, kehrte vor dem Mittagessen für eine halbe Stunde in die Spinnerei zurück, besuchte von zwei bis vier Uhr nachmittags erneut den Schulunterricht und arbeitete anschliessend nochmals zwei Stunden.

Im Jahr 1877 verabschiedete das Schweizer Volk gegen den Widerstand vieler Industrieller ein sehr innovatives Bundesgesetz betreffend die Arbeit in den FabrikenExterner Link (Fabrikgesetz). Als internationale Premiere führte der Schweizer Staat somit Richtlinien ein, die die Arbeitszeit regelten, Kinder und Frauen besonders schützten und die Vertragsfreiheit und Autonomie der Unternehmer regeln. Im Bereich des regulativen Arbeiterschutzes gehörte die Schweiz nun international zu den Pionieren.

Das Fabrikgesetz begrenzte den Normalarbeitstag auf elf Stunden pro Tag, verbot Nacht- und Sonntagsarbeit, die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren und von Frauen einige Wochen vor und nach der Niederkunft. Es galt allerdings nur für Fabriken, nicht aber für die vielen kleinen Gewerbebetriebe, geschweige denn für die Landwirtschaft.

Quelle: Geschichte der sozialen Sicherheit in der SchweizExterner Link

Mit der Einführung der landesweiten Schulpflicht im Jahr 1874 und dem Fabrikgesetz des Bundes von 1877, das die Arbeit für Kinder unter 14 Jahren verbot und die Nacht- und Sonntagsarbeit regelte, verbesserte sich die Lage der Kinder in gewissem Masse. «Vor allem in ärmeren und abgelegenen Regionen waren Kinder jedoch weiterhin als Arbeitskräfte unverzichtbar für das wirtschaftliche Überleben von Familien, wie etwa die in Italien tätigen Tessiner SchornsteinfegerkinderExterner Link oder die Schwabenkinder», bilanziert Schubiger. «Darüber hinaus ist die Schweizer Geschichte auch im 20. Jahrhundert mit einigen tragischen Seiten behaftet, wie etwa den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und FremdplatzierungenExterner Link, die bis 1981 andauerten, oder die Zwangsarbeit.»

Mit der Revision der Bundesverfassung von 1874 wurde die obligatorische, unentgeltliche und konfessionsunabhängige GrundschulbildungExterner Link eingeführt. Lese- und Schreibkenntnisse werden jedoch von der Mehrheit der Bevölkerung nicht als unabdingbar für das tägliche Leben gesehen. Im Gegenteil: Viele hielten die Schule für überflüssig, weil sie keine besseren Berufs- und Karrierechancen bot. Konservative Kreise lehnten die kostenlose Schulpflicht ab, weil sie befürchteten, dass zu viel Bildung die Kinder der Bauern von der landwirtschaftlichen Tätigkeit ablenken würde.

Seit der Einführung der Schulpflicht auf Bundesebene ist sowohl die Zahl der Schüler:innen als auch das Bildungsangebot, das Fächer wie Religion, Lesen, Schreiben und Singen umfasst, gestiegen. Der Unterricht konnte in öffentlichen, privaten oder Heimschulen erteilt werden. Die Aufsicht lag bei den kommunalen und kantonalen Behörden.

Editiert von Daniele Mariani / Übertragung aus dem Italienischen: Gerhard Lob

Mehr

Newsletter

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch