«Erziehung zur Arbeit»: Schweizer Zwangsarbeit im Wirtschaftsboom

Bis Mitte der 1970er-Jahren gab es Zwangsarbeit in der Schweiz – mit Erziehungsauftrag. Profitiert haben auch Schweizer Industriefirmen.

Wenige Monate vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beschloss das Schweizer Parlament zu handeln. Es beschloss den Beitritt zu einem Abkommen, das Zwangsarbeit untersagt und bis heute gültig ist.

Bloss aus moralischen Gründen trete man bei, hiess es. Das Abkommen betreffe nicht die Schweiz, schrieb der Bundesrat, es regle lediglich «die Arbeit der Eingeborenen in den Kolonialgebieten».

Das war eine kolossale Fehleinschätzung. Das Abkommen traf die Schweiz sehr direkt, weil auch sie Zwangsarbeit kannte. Doch diese Einsicht kam erst Jahrzehnte später. Und das wurde Tausenden von administrativ «Versorgten» zum Verhängnis.

Provisionszahlungen für Häftlinge

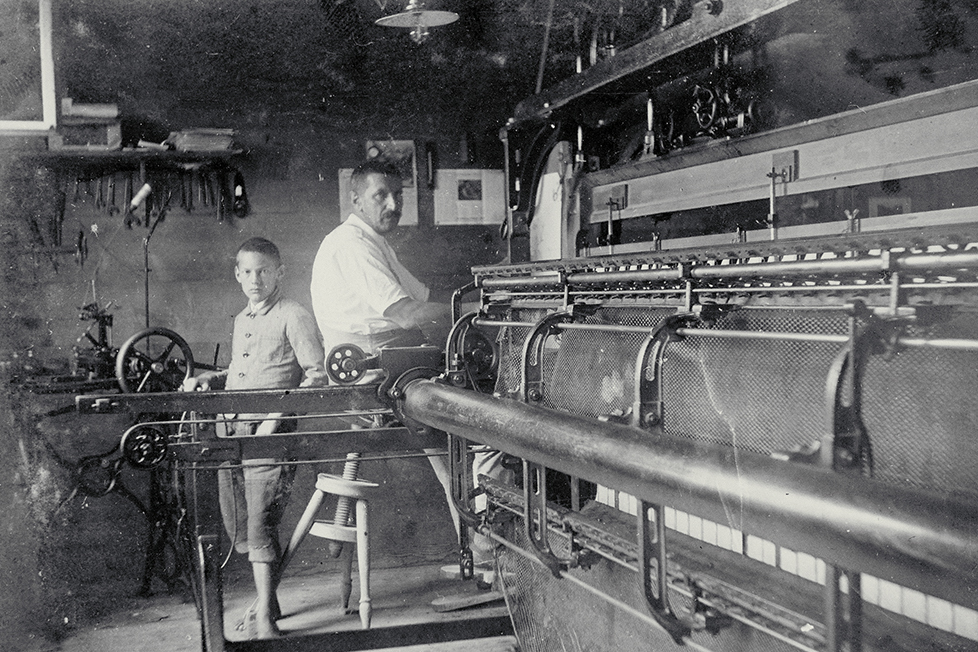

Zum Beispiel Liselotte S. Sie wurde, wie Hunderte andere Teenagerinnen, zwecks «Nacherziehung» in ein privates Fabrikheim eingewiesen. Von 1960 bis 1962 sperrte man sie im Töchterheim Sonnenberg in Walzenhausen, Kanton Appenzell Ausserrhoden, weg. Das Finanzierungskonzept solcher Heime bestand darin, dass die Insassinnen für Schweizer Industriefirmen arbeiten mussten, ohne aber den Lohn dafür zu erhalten.

Das Heim mit Handelsregistereintrag erhielt während der Hochkonjunktur von zwei Industriellen sogar Provisionszahlungen für die Vermittlung der Insassinnen.

Das Fabrikheim von Walzenhausen funktionierte nach strengen Regeln: Wer aufbegehrte, konnte im Arrest landen. Wer flüchtete, wurde gesucht. Wer sich nach der Flucht weigerte, zurückzukehren, wurde womöglich vorübergehend in eine Gefängniszelle gesperrt. So wie Liselotte S. «Es ist ein grosses Unrecht, für das nie jemand hat geradestehen müssen», sagt die 82-Jährige heute.

Nach Walzenhausen kam Liselotte S. am 22. März 1960. Die Roaring Sixties hatten gerade erst begonnen. In der Schweiz revolutionierte das Schlagerlied «Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini» die Bademode.

In Zürich ging die Stadtpolizei gegen junge «Halbstarke» vor, die in Jeansjacken die «Spiessbürgergesellschaft» verunsicherten. In Walzenhausen besassen 19 Schulkinder nur Holzschuhe der Armenbehörde, weil ihre Eltern zu wenig Geld hatten, um richtige Schuhe zu kaufen.

Die 19-jährige Liselotte S. musste an jenem Märztag in Rheineck im Rheintal in die Zahnradbahn einsteigen, die sie ins Appenzeller Vorderland brachte. Begleitet wurde sie von einer Fürsorgebeamtin. «Ich wusste nicht, wohin sie mich bringen. Es hiess nur: ‹Jetzt kommst du an einen Ort, wo du arbeiten kannst»», erinnert sie sich.

Die angebliche Erziehung bestand im privaten Töchterheim aus monotoner Fabrikarbeit. Der Lohn ging direkt ans Heim, wo er für Kost und Logis sowie persönliche Ausgaben wie die Krankenkasse herangezogen wurde.

Es gebe einen Haufen Sachen, die sie heute kritischer sähe als damals, sagt Liselotte S. «Wie der Heimleiter uns ausgebeutet hat. Ausgenutzt, dass wir unfrei waren. Das finde ich schlimm. Damals war das ja für uns Mädchen einfach normal.»

Selbstfinanzierte Einsperrung

Die Ausbeutung hatte Methode: Der Staat benutzte das Geld, um die Wegsperrung der Teenagerinnen zu finanzieren. Die Berner Behörden hatten für Liselotte S. gezielt ein Heim ausgewählt, das sie nichts kostete.

Der AHV-Ausweis von Liselotte S. zeigt in Franken und Rappen, wie viel Geld der Staat mit der zwangsarbeitsbasierten «Versorgung» sparte: Liselotte S. verdiente auf dem Papier zwar 8475 Franken während den 33 Monaten ihrer Wegsperrung. Nach heutigem Wert wären das rund 34’000 Franken.

Doch ihr blieb nach allen Abzügen auf dem Sparbüchlein bloss ein Prozent davon. Nach der Heimentlassung mit 21 Jahren war Liselotte S. ohne Ausbildung und mittellos.

Mehr

Porträts von administrativ Versorgten in der Schweiz

Der Berner Regierungsrat wusste, was er tat. Er schrieb, Liselotte S. habe im Rahmen ihrer «Nacherziehung» im «Erziehungsheim» die «Gelegenheit, in verschiedenen Industriebetrieben zu arbeiten und so ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen».

So steht es im Protokoll des Berner Regierungsrats vom 29. April 1960 unter dem Traktandum «Administrative Versetzung einer Minderjährigen in eine Erziehungsanstalt». Das Erwachsenenalter begann damals erst mit dem 20. Geburtstag.

Liselotte S. wurde bereits mit 11 Jahren als «Uneheliche» fremdplatziert – gegen den erbitterten Widerstand der Mutter. Als sie 19 war, problematisierten die Behörden einen einmaligen Kinobesuch mit einem gleichaltrigen Mann.

Nur mit einer Heimeinweisung könne «das Mädchen jedenfalls für die Zeit der Heimversorgung vor einer ausserehelichen Schwängerung bewahrt» werden, heisst es im Antrag an den Regierungsrat.

Der übernahm die groteske Unterstellung und ordnete eine präventive Wegsperrung an. Die Begründung: Liselotte S. sei «in ihrer sittlichen Entwicklung schwer gefährdet».

Das, was Liselotte S. erfahren musste, beschönigten die Behörden als «Erziehung zur Arbeit». Walzenhausen war dabei keine Ausnahme. Ähnliche Fabrikheime standen im Nachbardorf Lutzenberg, im Toggenburg, im Glarnerland oder im Kanton Solothurn. Sie alle nahmen Jugendliche auf, die von den Sozialbehörden eine Arbeitspflicht auferlegt bekommen haben.

Das geschah, obwohl das ab 1941 untersagt war durch das internationale Zwangsarbeitsabkommen. Dieses definiert Arbeit, «die von einer Person unter Androhung irgendeiner Strafe verlangt wird», als Zwangsarbeit. Ohne eine gerichtliche Verurteilung könne der Staat niemandem eine Arbeitspflicht auferlegen.

Doch das war bei «Versorgungen» oft der Fall. Die Frauen in den Fabrikheimen waren keine verurteilten Kriminellen. Sie landeten wie Liselotte S. oft nur deshalb als Jugendliche im Fabrikheim, weil sie bereits als Kinder «versorgt» worden waren. Etwa weil sie arm, unehelich oder Scheidungskinder waren.

«Versorgte» Jugendliche waren oft sogar rechtlich schlechter gestellt als kriminelle Jugendliche. Denn diesen, so schrieb es das Schweizerische Strafgesetzbuch ab 1942 vor, musste die Möglichkeit einer Lehre angeboten werden.

«Versorgte» konnten dagegen zur Arbeit für Bauern oder Fabrikanten gezwungen werden. Viele durften nie eine Lehre machen, weshalb sie nach der Heimentlassung schlechte Aufstiegschancen in der Nachkriegsgesellschaft hatten.

Die Fabrikheime wurden im Windschatten des einsetzenden Wirtschaftsbooms bei der Industrie zunehmend beliebter. Der Arbeitskräftemangel und die Hochkonjunktur begünstigten die Entstehung eines fürsorgerisch-industriellen Komplexes, der auf Zwangsarbeit basierte. In manchen Regionen entstand eine überraschend enge Zusammenarbeit zwischen Fürsorgebehörden und Industriebetrieben zum gegenseitigen Nutzen.

Langsames Ende

In den späteren Nachkriegsjahren wurde es jedoch auf politischer Ebene immer schwieriger, die Zwangsarbeit zu rechtfertigen. Besonders gegenüber der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf, welche die Einhaltung des Zwangsarbeitsabkommens in den Signatarstaaten zu überwachen hatte.

Erste unbequeme Fragen an die Schweiz kamen bereits 1949, doch erst 1967 liess sich die Internationale Arbeitsorganisation nicht mehr abspeisen mit amtlichen Umdeutungen der Zwangsarbeit. Die UNO-Organisation wies Bern unmissverständlich darauf hin, dass die Schweiz dem Zwangsarbeitsübereinkommen Nr. 29 zuwiderhandle.

Eine Arbeitspflicht könne nur ein Richter verlangen, alles andere sei Zwangsarbeit. 1969 konnte die Schweiz der Europäischen Menschenrechtskonvention nur mit Vorbehalten beitreten. Als ersten Grund dafür erwähnte der Kommissionssprecher im Nationalrat «gewisse kantonale Gesetze über die Anstaltsversorgung, weil diese Gesetze keine gerichtliche Überprüfung der administrativen Versorgung kennen». «Die fehlende politische Gleichberechtigung der Frau» nannte er als fünften Grund.

Vor diesem Hintergrund sprach Bundespräsident Ludwig von Moos erstmals Klartext. In einer Nationalratsdebatte gab der Bundesrat 1969 zu, dass eine «Versorgung mit Zwangsarbeit verbunden» sein könne. Bei einer Anstaltseinweisung sei nicht nur das fehlende Gerichtsurteil ein Problem, sondern auch, dass «die Versorgung unter Umständen gegen das internationale Abkommen über Zwangs- und Pflichtarbeit verstösst», sagte er.

Der Justizminister gab damit offiziell zu: In der Schweiz gab es Zwangsarbeit. Es war der Anfang vom Ende der administrativen Zwangsmassnahmen, die ab 1981 nicht mehr verordnet werden durften.

Yves Demuth ist der Autor von «Schweizer Zwangsarbeiterinnen. Eine unerzählte Geschichte der Nachkriegszeit», das 2023 erschienen ist.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch