«Der EWR war die spannendste Abstimmung meines Lebens»

In der Debatte um den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum wurde Claude Longchamp zum gefragtesten Politologen der Schweiz. Im Gespräch mit SWI swissinfo.ch beschreibt Longchamp, warum der Rekordabstimmungskampf von 1992 bis heute vieles in der Schweiz erklärt – und wie er nach der Abstimmung fast nach Frankreich ausgewandert wäre.

SWI swissinfo.ch: War das Ringen um den EWR-Beitritt ein normaler Abstimmungskampf?

Claude Longchamp: Definitiv nicht. Die Länge, die Intensität und die Polarisierung waren 1992 ausserordentlich. Seither ist ein solcher Konflikt unerreicht – am ehesten noch letztes Jahr bei der zweiten Abstimmung zum Corona-Gesetz.

Beim EWR protestierten die Gegner wie beim Corona-Gesetz mit Treichel-Glocken gegen die Vorlage.

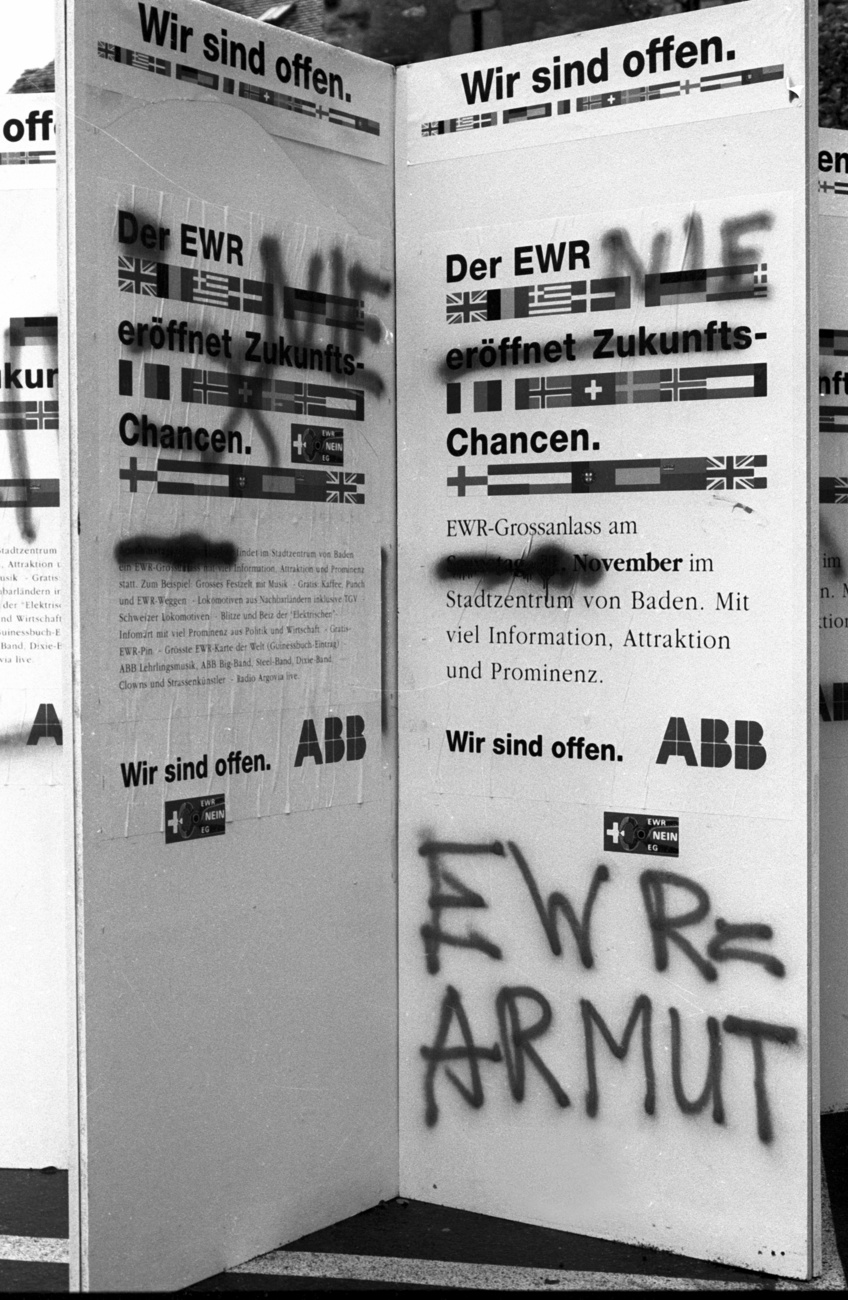

Ja. Aber auch die emotionale Debatte, die Aggressivität, die latente Gewaltbereitschaft haben daran erinnert. Und dass wie damals darüber diskutiert wurde, wer noch ein guter Schweizer beziehungsweise eine gute Schweizerin ist. Beide Abstimmungskämpfe dauerten herausragend lang.

Über ein Jahr vor der Abstimmung am 6. Dezember 1992 sagte Bundesrat Adolf Ogi, der EWR sei ein «Traningslager» für die Europäische Gemeinschaft EG, die spätere EU. War, wie viele sagen, die Abstimmung damit schon verloren, weil das als Drohung empfunden wurde?

Als Analytiker halte ich die Chancen für gering, dass ein einzelner Satz so entscheidend ist. Was stimmt: Der Abstimmungskampf startete direkt nach den Wahlen 1991 und dauerte 13 Monate. Bereits in der Nacht nach den Wahlen hat die EG intensiv mit der Schweiz verhandelt und Druck aufgesetzt. Die Bundesräte sind, ziemlich durch den Wind, vor der Morgendämmerung aufgetreten, und Aussenminister Jean-Pascal Delamuraz verkündete, man sei willens den EWR-Vertrag zu unterzeichnen.

Lesen Sie auch unsere Reportage darüber, wie man sich in der heutigen SVP an die EWR-Abstimmung erinnert:

Mehr

SVP: Gross geworden gegen alle Anderen und die EU

Dass dann der Europäische Gerichtshof diese Version des EWR-Vertrags ablehnte, war sehr entscheidend: In der Schweizer Bevölkerung vermittelte es, dass es in der EG neben den Verhandlungsführenden eine höhere Macht gab. Ogis Spruch mit dem Trainingslager ist dann im Nachhinein medial überhöht worden, so wie andere Mythen in diesem Abstimmungskampf.

Es gab weitere Mythen?

Sehr viele. Zum Beispiel: Erstmals konnte man brieflich im Voraus abstimmen. Im November 1992 ist dann plötzlich zum Thema geworden, dass Dutzende von Leuten in der Bundeskanzlei anriefen und den Stimmzettel zurückwollten, weil sie nun doch anders stimmen wollten. Die Anrufe hat es gegeben, doch sie waren für das Resultat unerheblich.

Das Resultat war mit 50,3% Nein-Stimmen ziemlich knapp. War das ein Zufallsergebnis?

Dass es zum nötigen Mehr der Kantone nicht reichen würde, zeichnete sich bereits ab. Die Umfragen erwarteten bis zum Schluss eine relative Mehrheit der Wählerstimmen. Im Aussendepartement hoffte man insgeheim, bei einem Volksmehr könne man zumindest weiterverhandeln. Das wichtigste Wissen für uns Politolog:innen im Voraus war: Die Landesteile identifizieren sich unterschiedlich mit Europa.

In der französischsprachigen Westschweiz applaudierte man, als Ogi von einem «Trainingslager» sprach. Dort gab es auch auf dem Land eine Verbindung zum Projekt Europa. Der gemeinsame Binnenmarkt wurde als Chance für den Kontinent nach Ende des Kalten Kriegs gesehen. Doch es ging nicht nur um wirtschaftliche Hoffnungen: In der Nachanalyse merkten wir, dass in der Westschweiz sogar solche, die wirtschaftlich Nachteile vom EWR zu erwarten hatten, dafür waren.

Was bewirkte die unterschiedliche Ausgangslage der Landesteile im Abstimmungskampf?

In der Deutschschweiz zeichnete sich zunehmend die Skepsis der Bevölkerung ab. Die Entwicklung war hier komplett gegenläufig zu jener in der Westschweiz: Trotz einer wirtschaftlich-bürgerlichen Befürwortung, die die Linke miteinbezogen hat, gab es massiven Widerstand.

In der Deutschschweiz wurde Europa nicht als Vision gesehen, sondern als Rechenaufgabe. Die Bürgerlichen haben gesagt, die ökonomischen Vorteile überwiegen, das nützt uns, da sind wir dafür. So wurde der Abstimmungskampf geführt. Doch die Konservativen sahen eine Bedrohung der Schweizer Unabhängigkeit, Demokratie und Identiät. Das war ein riesiger Unterschied.

Vor diesem Hintergrund überlegten sich die Deutschschweizer Stimmberechtigten also, ob ihnen der EWR was bringt?

Je länger der Abstimmungskampf dauerte, desto mehr brachen die Landesteile auseinander. Der Graben zwischen der West- und der Deutschschweiz war nie wieder so tief. Und prägte die zehn Jahre danach jede Abstimmung.

War es so, dass die Befürworter:innen über Wirtschaft sprachen, während die Gegner:innen aus kulturellen und Identitätsgründen dagegen waren?

Beim Verstehen des Ergebnisses hilft die wirtschaftliche Dimension, so war der Nein-Anteil in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit höher. Die kulturelle erklärt das EWR-Nein besser. Aber beide Ansätze vernachlässigen die politische Dimension.

Also die politischen Folgen, die der Schweiz so oder anders bevorstanden?

Nein, es geht um den politischen Kampf, der stattfand. Das erste Mal war die SVP erfolgreich in die Konstellation «Wir gegen alle» getreten. Zum ersten Mal mobilisierte man mit der Frage, ob man für oder gegen die Regierung ist: Ich bin dafür, weil der Bundesrat schlaue Entscheide trifft. Oder: Ich bin dagegen, weil er uns verkauft. Das populistische Element war ein Bruch mit der Schweizer Tradition.

Der Politologe Adrian Vatter kommt zum Schluss, dass die kulturelle Dimension am wichtigsten für das Ergebnis war. Es war ein Kampf um die Zukunft der Schweiz. Und hinterher war die Schweiz keine Einheit mehr. Wenn ich mich recht erinnere, sprach man dann erstmals von «Schweizen» im Plural.

Der EWR-Vertrag war ein langes Dokument. Konnte man denn überhaupt im Detail wissen, was er bewirkt?

Der EWR-Vertrag hätte 63 Gesetzesänderungen bewirkt – niemand konnte erfassen, wie sich jedes Detail ausgewirkt hätte. Von den Befürworter:innen gab es eine Kommunikation, die für geübte Urnengänger:innen verständlich war. Doch in dieser Abstimmung hatte man ein anderes Publikum: Bei 78% Beteiligung musste man sachgerecht vereinfachen. Die Politologin Cloé Jans hat 60 Abstimmungen analysiert und drei Faktoren identifiziert, die dazu beitragen, ob eine Abstimmung angenommen oder abgelehnt wird: Die Komplexität ist einer davon. Der zweite ist die Stärke der Allianz – demnach wäre das Nein der Schweizer Grünen mitentscheidend für die Ablehnung des EWRs gewesen. Der dritte Faktor ist: das Geld.

Aber gab es nicht auf beiden Seiten viel Geld?

Folgen wir Jans’ Modell war das Geld auf der Nein-Seite, die sich gegen die Behördenmeinung wendete, mitentscheidend. Die Gegenseite hatte Mäzene wie die SVPler Christoph Blocher und Walter Frey. Doch vor allem führte die Nein-Seite die erste Grassroots-Kampagne nach amerikanischem Vorbild: Die Leute sollten Teil der Kampagne werden, sie selbst führen. Jede 50-Franken-Note war wichtig, weil die Person nicht nur Geld gab, sondern damit bekräftigte: Dafür setze ich mich auch ein. Die Gegner merkten, dass es einen neuen politischen Stil braucht, der sich aufs Volk bezieht.

Lesen Sie auch unseren Blick zurück mit drei Personen, die sich für ein Ja am 6. Dezember 1992 eingesetzt haben:

Mehr

EWR: Wie die historische Abstimmung nach 30 Jahren in Erinnerung bleibt

Wer hat das gemerkt?

Das ist eine spannende Frage. Seit den 1980er-Jahren prägten politische Bewegungen die Schweiz wie viele westeuropäische Demokratien. Neben der ökologischen entstand eine nationalkonservative Bewegung, die sich gegen die globalisierte Wirtschaft richtete. Blocher war damals Teil des konservativen Establishments und hat dann in verschiedenen Versuchen bemerkt, dass im rechten Spektrum ein Potenzial besteht. Er merkte, sein Angebot muss einfach besser sein als jenes der kleinen Rechtsparteien. Im EWR-Abstimmungskampf lernte er nationalkonservative Ideen zu verknüpfen und schuf damit die heutige SVP. Er hat sich gesagt: Das Integrationsprojekt EU wird so viele Verlierer produzieren, dass es für eine Mehrheit reicht, wenn wir diese sammeln.

Sie haben schon damals die Schweizer Politik als Politologe verfolgt. Das EWR-Nein traf sie aber auch persönlich: Im Dezember 1992 dachten Sie ans Auswandern.

Meine Identifikation mit der Schweiz stand auf der Kippe. So ist es mir nie wieder gegangen. Ich hab die Grenze auch überquert: Bei St. Ursanne zu Fuss in den französischen Jura, aber es war dann so kalt, dass ich nur noch in eine Sauna wollte. Nachdem ich diese bei Bern fand, habe ich mich hingesetzt und die Nachanalyse verfasst. Das Schreiben und Verstehen hat mich mit der Schweiz versöhnt. Ich finde unser System der direkten Demokratie eine geniale Form der Politik – und verteidige heute wegen der Form auch Entscheide, die nicht meiner Meinung entsprechen.

Sie spüren aber, was das EWR-Thema bei mir entfacht: Es war die spannendste Abstimmung meines Lebens. Und sie ist bis heute Referenzpunkt für vieles.

Der Politologe Claude Longchamp gehört auch zu den regelmässigen Mitarbeitenden von SWI swissinfo.ch

Editiert von David Eugster

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch