Sammlung Bührle: Die Stadt Zürich als Bittstellerin

Für die nächsten 20 Jahre zieht die Sammlung des Waffenhändlers Emil G. Bührle ins Zürcher Kunsthaus ein. Die Stadt Zürich hat sich die Bedingungen von der Bührle-Stiftung diktieren lassen und bewegt das Kunsthaus so intellektuell zurück ins 19. Jahrhundert.

Das Kunsthaus Zürich wird in den nächsten 20 Jahren eine potente Gemälde-Sammlung zeigen können, die vom Mittelalter bis in die Moderne reicht. Das Museum will damit in die internationale Liga aufsteigen – und das Ausland zeigt sich tatsächlich interessiert.

Sogar die New York Times hat wieder einmal über das Kunsthaus berichtet. Doch nicht über die Bilder, sondern ihren Sammler, denn der 1956 verstorbene Emil G. Bührle hat sich seine Kleinode mit dem Verkauf von Waffen finanziert – auch an Nazideutschland.

Mehr

Emil Bührle: Die Kunst des Krieges

Durch das Höllentor zum Humanismus

Bührle produzierte seit den 1920ern Waffen in Zürich, sein Reichtum ermöglichte ihm seine Leidenschaft. Wenige Monate nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieg wurde Bührle Mitglied der Sammlungskommission des Kunsthauses.

Zwei Jahre nach 1945 spendete er dem Kunsthaus Auguste Rodins «Höllentor». Es steht noch immer prominent vor dem Gebäude, wie ein alternativer Eingang zur Kunst durch Schmerzen und Tod hindurch. Über den gequälten Leibern thront der Denker, der alles überblickt – so hätte sich Bührle bestimmt gerne gesehen.

In den 1950er Jahren spendete er dem Kunsthaus mit dem Geld, das er auf den Schlachtfeldern Europas verdient hatte, einen ersten Anbau. Der Historiker Erich Keller hat die Geschichte der Beziehung zwischen dem Kunsthaus und der Sammlung Bührle in seinem Buch «Das kontaminierte Museum» akribisch aufgearbeitet.

Mehr

Zürcher Kunsthaus: Ein «kontaminiertes Museum»?

Warum sammelt so einer wie Bührle Kunst? Im 19. Jahrhundert, aus dem die meiste Kunst stammt, die Bührle sammelte, versuchte das Bürgertum die Sphäre des Marktes und jene der Kunst stets fein säuberlich zu trennen: Hier die Hölle, der Kampf ums (wirtschaftliche) Überleben, das Rechnerische, dort die ästhetische Sensibilität und Intellektualität.

Kunst zu sammeln war also weit mehr als Geltungskonsum – es bedeutete auch, seinen feinen Geschmack gesellschaftlich zur Schau zu tragen, zu zeigen, dass man jenseits der hemdsärmeligen wirtschaftlichen Rüppeleien unter Männern auch über eine zarte Seele verfügte.

Es ist durchaus eine der sympathischen Seiten der damaligen bürgerlichen Gesellschaft, dass man sich dadurch Ehre erwerben konnte. Weniger sympathisch ist – und dagegen hat die moderne Avantgarde und haben am lautesten die Dadaisten nach dem Ersten Weltkrieg geschossen – dass die Feinheit im Salon keinerlei Einfluss auf das Alltagsgeschäft hatte. Was auch immer einer schön fand, musste sich nicht in seinem Handeln zeigen. «Zweckloses Wohlgefallen» nannte man das.

Bührle erntete durch seine Sammlerei als Parvenu endlich Anerkennung in der Zürcher Gesellschaft. Wer den von ihm gestifteten Trakt des Kunsthauses von 1958 betritt, wird noch immer von einer Büste des noblen Stifters begrüsst.

Vier Jahre nach seinem Tod, 1960, wurde die Stiftung der Sammlung Bührle gegründet, die Kunst vom Waffengeschäft endgültig abgekoppelt und privat ausgestellt.

Mehr

Grösster Kunstraub der Schweizer Geschichte

Die Schweiz befand sich damals in einer Phase friedlicher und lukrativer Amnesie: Jegliche Verantwortung, die man bezüglich des Zweiten Weltkriegs mittrug, wurde unter Antikommunismus, Geschichten einer wehrhaften Eidgenossenschaft und solchen über eine friedliebende neutrale Schweiz der guten Dienste sorgfältig verborgen.

Kaum mehr als zehn Jahre nach Auschwitz arbeitete sich das Schweizer Feuilleton nicht an Fragen der Schuld ab, sondern an der Angst, die brummende Hochkonjunktur des Wirtschaftswunders verderbe die Menschen. Eine Quelle aus Kellers Buch zeigt dies deutlich – bei der Eröffnung der Sammlung Bührle in Zürich verkündete die Neue Zürcher Zeitung stolz:

«Für den Ausländer ein weiterer Beweis dafür, dass die Schweiz ihren Wohlstand mit Würde zu bestehen sucht, indem sie aus den materiellen Möglichkeiten eine geistig-künstlerische Verpflichtung ableitet.»

Bührles Plan, seine zarte Seele zu retten, schien aufzugehen. Doch in den 1960er Jahren begann ein beissender Wind zu wehen für derart zynischen Humanismus. 1968 wurde klar, dass die Oerlikon-Bührle AG über Jahre auch Länder wie Südafrika mit Waffen beliefert hatte – illegal.

Dieter Bührle, der Sohn des kunstsammelnden Emils, wanderte kurz ins Gefängnis. Zur selben Zeit wurde der alte Bührle zum Inbegriff des vollkommenen moralischen Ausverkaufs der Schweiz an das Nazi-Regime.

Den Bührle-Saal im Kunsthaus benannte man 1975 um, schreibt Keller. Bis in die 1980er Jahre wurde in Filmen und Büchern regelmässig daran erinnert, wer diese Bilder mit welchem Geld gesammelt hatte. Bührles Sammlung gammelte als eine Art «vergifteter Schatz», wie eine deutsche Zeitschrift sie letzthin beschrieb, jahrelang vor sich hin.

Historiker:innen als Plakettenschreiber:innen

Doch nach der Jahrtausendwende erbarmte man sich ihrer. Einerseits wird Christoph Becker um die Jahrtausendwende Direktor des Kunsthauses. Becker stand im Vergleich zu seinen Vorgänger:innen Harald Szeemann und Bice Curiger für einen bürgerlicheren Kurs. Die Dominanz der Sammler:innen im Kunsthaus, die andere als «Rückschritt in feudalistische Zeiten»Externer Link sehen, sieht Becker als grossen Gewinn.

Ab 2000 durfte der Bührle-Saal wieder so heissen. Ab 2003 sass Becker auch im Vorstand der Bührle-Stiftung. Die Eröffnung der Bührle-Sammlung im neuen Anbau ein Jahr vor seinem Rücktritt kann als sein grösstes Werk betrachtet werden.

Kellers Buch zeigt: Die Stadtregierung arbeitete daran kräftig mit. Zürich versucht in der Liga internationaler Grossstädte mitzuspielen – wie auch Bührle damals ist man auf der Suche nach kulturellem Kapital, die Bankenstadt will sich nicht nur mit Geld, sondern auch mit Geist zeigen. Durch die guten Connections des Kunsthauses zur Sammlung Bührle war klar, wo dieser am einfachsten zu holen ist.

Mehr

Monets «Mohnfeld» mit Erblast

Die Bilder wurden der Stadt nicht geschenkt, sondern nur als Leihgabe übergeben. Eine Bedingung dafür war, dass die Provenienz-Forschung bei der Sammlung Bührle bleiben soll – der Vertrag sicherte ab, dass keines der Kunstwerke, die Bührle zum Teil unter problematischen Umständen gekauft hat, restituiert werden soll.

Weiter sollte der hehre Sammlerblick des Stifters gewahrt werden: Ein Passus im Leih-Vertrag verpflichtet das Kunsthaus, die von Bührle gekauften Kunstwerke 20 Jahre lang als Einheit zeigen – als die Einheit, die Bührle gesammelt hatte.

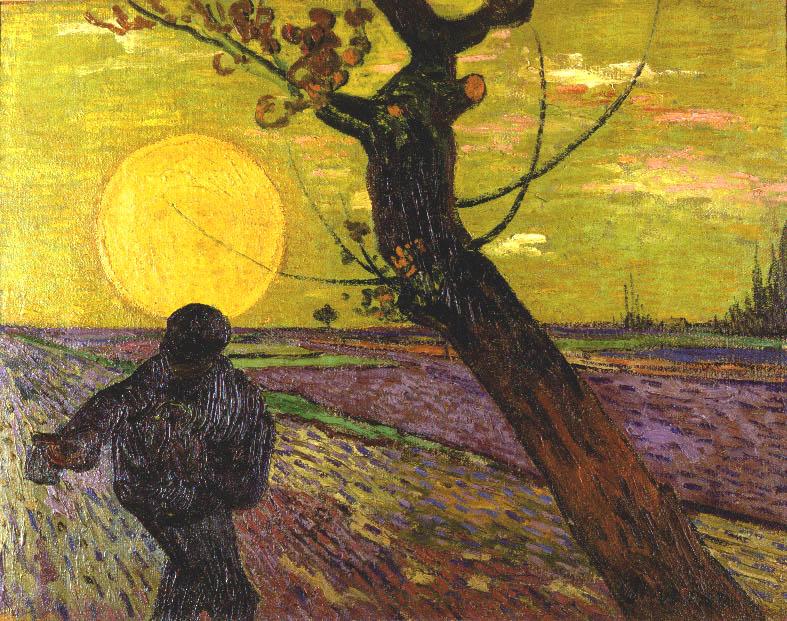

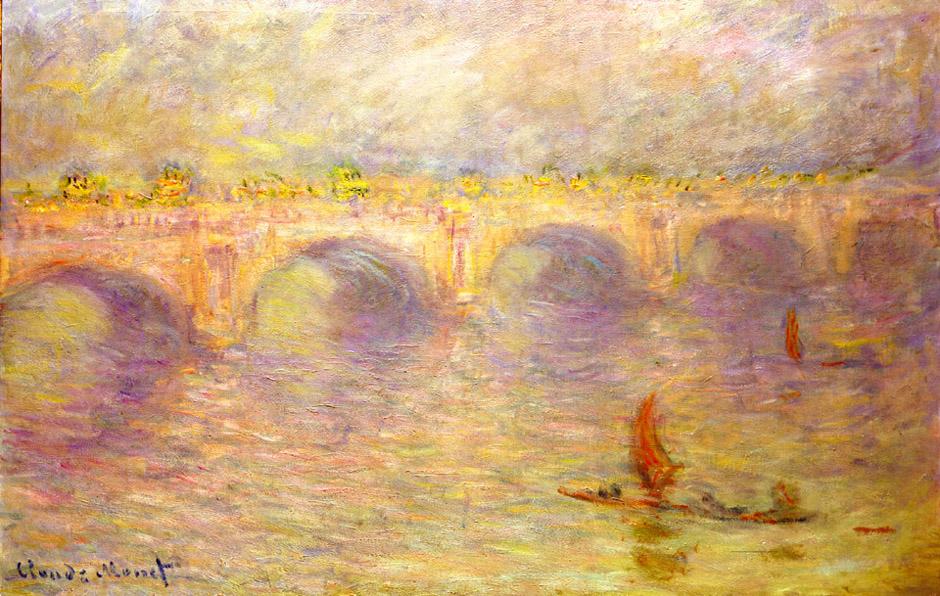

Zu Recht spricht man regelmässig von «unschuldigen Bildern» – nicht unschuldig ist aber das Ensemble: In ihm spiegelt sich der Blick eines Mannes, der durch den Tod von Menschen unendlich reich geworden ist, von seiner Nachwelt aber als feinsinniges Wesen mit Flair für die zarte Kunst des Impressionismus in Erinnerung bleiben wollte. Das ist ihm mit dem dieses Jahr eröffneten Trakt endgültig gelungen.

Einige der «unschuldigen» Gemälden aus der Bührle-Sammlung:

Auch die historische Aufarbeitung, die Kontroversen um Bührle haben daran wenig geändert. Als 2016 das «Schwarzbuch Bührle» Zweifel an der Rechtmässigkeit der Erwerbungen von einigen von Bührles Bildern aufkommen liess, beauftragte die Stadt Historiker:innen der Universität Zürich damit, die Bührle-Sammlung historisch zu «kontextualisieren». Die Fragen der Provenienz wurden dabei explizit ausgeklammert.

Zum Eklat kam es erst, als Lukas Gloor, der leitende Kunsthistoriker der Stiftung, versuchte, in die Forschung einzugreifen, um das Bild Bührles zu beschönigen – namentlich regte er 2020 an, Begriffe wie «Freikorps» und «Antisemitismus» zu streichen.

Erich Keller, der Autor von «Das kontaminierte Museum», war auch Mitglied dieser Untersuchungskommission und trat nach dieser Einflussnahme in die Öffentlichkeit. Er stellt in seinem Buch unter anderem auch die Frage, welche Funktion historische Forschung für die Öffentlichkeit haben soll. Was sollte diese Untersuchung bewirken, Jahre nach dem Beschluss an der Urne im Jahr 2012? Offenbar wenig.

Die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch meinte dazu 2020: «Die Museumsbesuchenden sollen spüren, dass Zürich verantwortungsvoll mit der Sammlung Bührle umgeht.»

Konkret: Der historische Bericht sollte ein Gefühl von Verantwortung ausstrahlen, ohne Effekte auf politische oder kuratorische Entscheidungen haben zu können und ohne die Frage berühren zu dürfen, ob irgendein Kunstwerk in der Bührle-Stiftung allenfalls zurückgegeben werden müsste. Die Stadt Zürich hat sich zur Bittstellerin machen lassen.

Man fühlt sich an das Argument erinnert, man solle Statuen von Sklavenhändler nicht aus den Stadtzentren entfernen, sondern sie mit erklärenden Plaketten versehen. Den Historiker:innen kommt hier die Funktion zu, die Plaketten zu dichten, und den sonstigen Gang nicht unkommentiert, aber doch ungestört zu lassen. Das Reden über Geschichte wird dadurch wie die Kunst des 19. Jahrhunderts ebenfalls in den Bereich des zwecklosen Interesses verschoben, Museumsbesuch ist schliesslich Museumsbesuch.

Zurück im Biedermeier

Hätte sich die Stadt Zürich wirklich als Stadt von Geist und nicht nur von Geld zeigen wollen, hätte es mehr Haltung bedurft: Noch 2005 hatte man ein ähnliches Ansinnen nach Protesten zurückgewiesen, als Friedrich Christian Flick, der Erbe des Nazi-Industriellen Flick, sich mit seiner Sammlung in Zürich zeigen wollte – nun steht sie im Hamburger Bahnhof in Berlin.

Ähnliche Forderungen nach Boykott werden heute schnell als moralinsaure Spielverderberei, als «Cancel Culture» oder als pubertärer Kitsch diffamiert. Man hätte die unschuldigen Bilder auch radikaler kuratieren können, die Finanzierungs- und Sammlungsgeschichte die Kollektion unangenehm perforieren lassen.

Oder man hätte wenigstens den Kult um den Sammler sein lassen, Bührles Namen auf Plakettengrösse zurechtschrumpfen und die Sammlung in thematische Teile zerschlagen können, statt sie von einem toten Waffenhändler zusammenstellen zu lassen.

Die Sammlung widerspiegelt auch in ihrer Auswahl eine Sehnsucht nach der Zeit vor den Weltkriegen: Nur ein Bruchteil der Werke stammt aus den 1920ern, zwei aus den 1930ern, ein Picasso aus den 1940ern ist noch drin. Nach 1945 gibt es nur noch Bührle: Ein Stifter-Porträt von Oskar Kokoschka.

Auf der Suche nach dem Gefühl von reinem Wohlgefallen, für das ein Museum nach den Gräueln des 20. Jahrhunderts wohl nicht mehr der richtige Platz ist, hat sich Zürich intellektuell wieder Richtung Biedermeier bewegt.

Dieser Artikel wurde am 22.10.2021 überarbeitet.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch