Transparenz im Kunstmarkt: Die Schweiz kann mehr tun

Während Finanzströme besser überwacht werden, bleibt der Kunstmarkt undurchsichtig und begünstigt fragwürdige Praktiken wie Barzahlungen. Ursache und/oder Resultat: Die Preise steigen immer mehr. In der Schweiz gibt es Stimmen, die bedauern, dass dieser Sektor noch immer um das Geldwäscherei-Gesetz herum kommt.

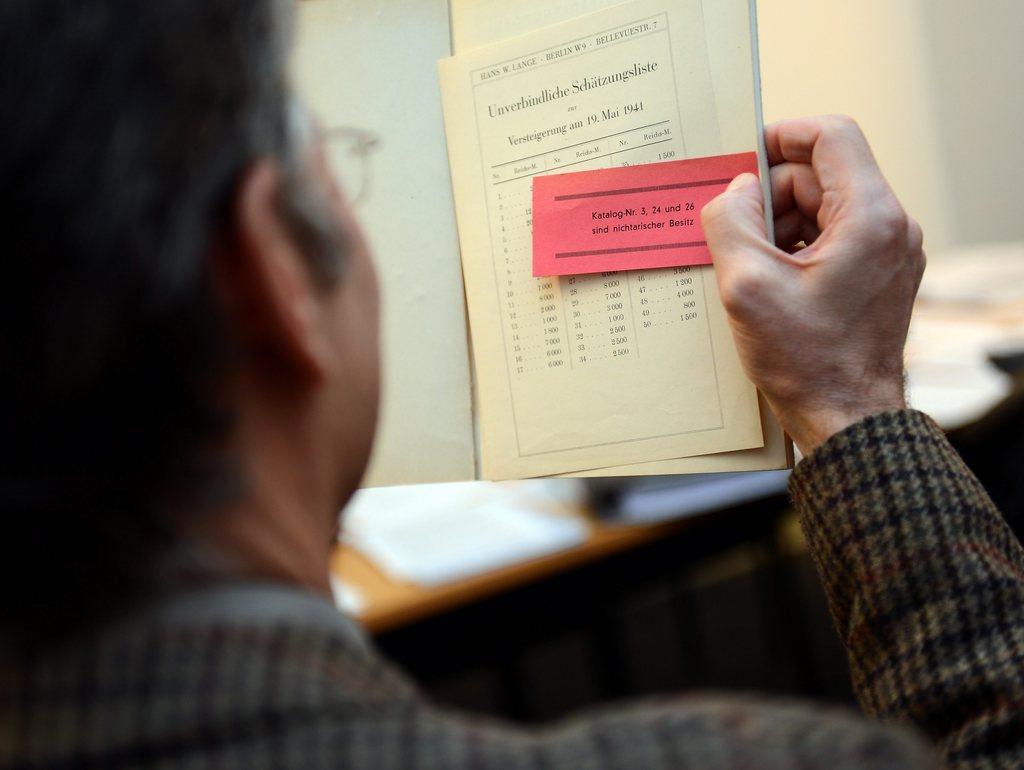

«Manipulationen, Interessenkonflikte, Intransparenz: Was auf dem Kunstmarkt geschieht, mit den Barzahlungen, erinnert mich an das Bankgeheimnis vor dreissig Jahren. Alle wissen es, aber niemand will die Konsequenzen ziehen.» Monika RothExterner Link, Advokatin und Professorin an der Hochschule Luzern, ist kategorisch.

Die heute strenger regulierten Finanzmärkte wenden sich immer mehr anderen Branchen zu, vor allem seit der Krise von 2008. «Kunst ist besonders attraktiv, weil es bei der Festlegung der Preise überhaupt keine Transparenz gibt, denn oft kennt man weder den Verkäufer noch den Käufer», fährt Monika Roth fort, die gerade ein Buch zu dem Thema veröffentlicht hat («Wir betreten den Kunstmarkt»).

Die Schweiz, ein wichtiger und diskreter Ort

Nach Angaben von Artprice, einer Website, die sich auf Informationen über den Kunstmarkt spezialisiert, ist die Schweiz im Bereich Auktionen weltweit die Nummer sechs. Mit der ArtBasel beherbergt sie zudem die wichtigste globale Messe für zeitgenössische Kunst. Historisch hat die Schweiz wegen ihrer politischen und finanziellen Stabilität, ihrer Banken und der Qualität ihrer Infrastruktur und aufgrund von Steuervorteilen eine grosse Zahl von ausländischen Kunstsammelnden angezogen. Dazu kommt noch die Diskretion: Das könnte erklären, wieso sie 2014 nicht auf der Liste der 10 Staaten mit den grössten Sammlern steht, die von der Analyse-Website Larry’s ListExterner Link publiziert wird.

Was man weiss, ist, dass die Preise galoppieren. Bei den letzten Auktionen vom Mai in New York wurden mit 167,6 Millionen Franken für ein Gemälde von Picasso und mit 132 Millionen für eine Skulptur des Schweizer Künstlers Alberto Giacometti Rekordpreise erzielt. Ein anderer Rekord wurde im Februar gebrochen: Im Rahmen eines privaten Verkaufs wurde Paul Gauguins «Nafea», das zu den bekanntesten Werken im Kunstmuseum Basel gehörte, von der Besitzerin des Bildes, dem Familientrust Rudolf Staechelin, für 300 Millionen Franken verkauft – an einen «Käufer in Katar».

2014 wurden im Kunstmarkt nach Angaben von TEFAF Art Market MaastrichtExterner Link insgesamt 51 Milliarden Franken erzielt, wobei «52% auf private Verkäufe von Galerien, Händlern und Messen entfielen».

Nicht ganz «öffentliche» Verkäufe

Im gleichen Jahr erreichte das Volumen bei Auktionen insgesamt 15,2 Milliarden Dollar, das ist ein Sprung um 26%, wie aus dem Bericht über den globalen Kunstmarkt 2014Externer Link von Artprice hervor geht. Insgesamt betrug die Zunahme mehr als 300% in einem Jahrzehnt. «Der Markt ist heute reif und liquide, mit Renditen von 10 bis 15% pro Jahr für Werke von mehr als 100’000 Dollar», erklärt Thierry Ehrmann, Gründer und Präsident von Artprice.

Zwar werden in den Katalogen die Preise angegeben, aber diese «Verkäufe sind nicht wirklich öffentlich», klagt Monika Roth. «Man weiss nicht, wer über das Telefon welche Preise bietet. Oft weiss man nicht einmal, wer der Verkäufer ist. Und es gibt Manipulatoren, welche die Auktionspreise in die Höhe treiben, nur um den Wert ihrer Investition zu halten.»

Multinationale Auktionshäuser wie Christie’s und Sotheby’s (letzteres ist börsenkotiert) mit Niederlassungen in der Schweiz bekräftigen, dass die notwendigen Kontrollen durchgeführt würden, ohne aber mehr dazu zu sagen. Sagen wir einmal, dass dies nur die Spitze des Eisbergs sei, denn die Auktionshäuser organisieren auch «private» Verkäufe, um die Konkurrenz im Auge zu behalten.

Solche Verkäufe erreichen, unter absoluter Diskretion, andere Spitzenwerte. Oft wird in bar bezahlt, Steuern entfallen. «Geldwäscherei ist sehr einfach, umso mehr als es Interessensverstrickungen gibt, aber kaum mehr Zwischenhändler, und dass ein Berater gleichzeitig auch ein Verkäufer sein kann», erklärt Monika Roth. «Man weiss, dass russische Oligarchen Häuser in London oder in der Schweiz in bar bezahlen, und die Kunst macht da keine Ausnahme. Die Preise sind lächerlich, jeder will besser sein und mehr haben als der andere. Es ist völlig irrational, und niemand kann sagen, wie die Preise festgelegt wurden.»

Vermischung von Rollen und Interessenkonflikte

Irrational reimt sich auf emotional, die Preise stehen oft in keinem Verhältnis mehr zum Wert. «Die Hauptursachen für die Explosion der Preise sind die Zunahme der Vermögen in der Welt und der Reichtum der Akteure, was dazu führt, dass die Leute mehr Kunstwerke kaufen, dass sie sich ab einem bestimmten Betrag dafür interessieren, zum Vergnügen, aber auch weil sie neue Investitionsmöglichkeiten suchen, aber in aller Diskretion», erklärt Anne-Laure Bandle, Juristin und Direktorin der Stiftung für KunstrechtExterner Link in Genf.

Dieser Anstieg der Nachfrage hat den Markt verändert. Traditionelle Angebote sind eine Seltenheit heute, denn die Gauguins oder Picassos gehören schon zu Sammlungen. Die Verkaufshäuser sind daher in den Markt mit zeitgenössischer Kunst eingestiegen und arbeiten nicht mehr länger exklusiv nur mit Sammlern, sondern auch direkt mit Kunstschaffenden. «Die traditionelle Rollenverteilung zwischen Galerien, die sich um den Primärmarkt kümmern und Verkaufshäusern, die im Sekundärmarkt aktiv sind, ist dabei, zu verschwinden», sagt Anne-Laure Bandle, die auch Co-Autorin des 2014 erschienen Buchs «L’art a-t-il un prix» (Hat die Kunst einen Preis?) ist.

Vermischung von Rollen und Interessenkonflikte stehen auch im Zentrum der Affäre um eine im März 2015 in Monaco gegen den Schweizer Yves Bouvier erhobene Anklage. Der russische Sammler Dimitri Rybolovlev hatte Bouvier, den Kunsthändler, Logistikunternehmer und Hauptmieter (20’000 von 140’000 m2) des Genfer Zollfreilagers, wegen Betrugs angezeigt (siehe Kasten).

Die Affäre Bouvier

Der 1963 geborene Yves Bouvier übernahm 1997 von seinem Vater die Leitung des mehr als 100 Jahre alten Transport-Unternehmens Natural Le CoultreExterner Link in Genf.

Er spezialisiert sich auf Transport und Lagerung von Kunstwerken und weitet die Fläche der gemieteten Räume im Genfer FreilagerExterner Link von 400 auf 20’000 m2 aus. Später exportiert er das Freilager-Konzept nach Singapur, Luxemburg und bald auch auf Shanghai und Beijing. Durch seine Tätigkeit hat er Zugang zu privilegierten Informationen und wird schliesslich auch zum Vermittler, Händler und Organisator von Messen und Ausstellungen.

2003 trifft er in Genf Dimitri Rybolovlev, der eine Sammlung aufbauen möchte. Yves Bouvier soll dem russischen Oligarchen 37 Kunstwerke (Rothko, Picasso, Modigliani und andere mehr) für 2 Milliarden Franken verkauft haben. Am 25. März 2015 wird er in Monaco festgenommen und aufgrund einer Anzeige von Dimitri Rybolovlev wegen «Betrug und Beihilfe zu Geldwäscherei» angeklagt. Der Russe wirft Bouvier vor, er habe ihn beim Verkauf von Kunstwerken übers Ohr gehauen und riesige Provisionen eingestrichen.

Bouvier lancierte auch ein 150-Millionen-Euro-Projekt für ein riesiges Kunstzentrum auf der Insel Seguin, dem 11 Hektaren grossen Gelände der ehemaligen Renault-Fabriken in Paris. Die Arbeiten sollten diesen Sommer aufgenommen werden.

Die Affäre bringt auch das Zollfreilager in Verruf, das 1854 in Genf zur Lagerung von Transitwaren gegründet worden war, von denen heute 40% Kulturgüter sind. «Im Freilager werden Mengen von Gütern gehandelt, ohne je aus den Lagern zu kommen, sie werden so zu simplen Eigentumstiteln», erklärt Andrea RaschèrExterner Link, Experte für Kunstrecht und ehemaliger Leiter der Abteilung Recht und Internationales Recht im Bundesamt für Kultur (BAK). «Es gibt dort sogar Ausstellungshallen, Parallelstrukturen, die nichts mehr zu tun haben mit dem Willen des Parlaments, das damals diese Strukturen geschaffen hatte, um Güter zu transferieren, nicht um sie für Jahrzehnte dort aufzubewahren.»

«Mehr und mehr erfolgen die Transaktionen auch in bar, weil viele Leute ihr Geld von den Banken abzogen und nun im Freilager aufbewahren.» Etwas peinlich, wenn man weiss, dass der Kanton Genf 86% der Aktien des Freilagers hält.

Zollkontrollen verstärken

Andrea Raschèr weiss, wovon er spricht, denn er war an der Ausarbeitung des Schweizer KulturgütertransfergesetzesExterner Link von 2003 beteiligt, das darauf abzielte, den Handel mit Gütern zu unterbinden: «Transparenz ist ein wichtiger Trumpf für den Kunstmarkt und das Image des Landes, denn vor zehn Jahren war die Schweiz noch eine Drehscheibe. Das neue Gesetz machte es möglich, den illegalen Handel zu bekämpfen, doch die Freilager könnten zur Belastung für die Kulturpolitik und die Aussenpolitik des Landes werden. Das wäre ein Grund, zu handeln.»

In ihrem Jahresbericht 2014Externer Link schrieb die Eidgenössische Finanzkontrolle (das oberste Finanzaufsichtsorgan der Eidgenossenschaft): «Diese zollfreien Zonen sind stark im Kommen und dürften heute über 100 Milliarden Franken ausmachen». Die Finanzkontrolle empfiehlt in dem Zusammenhang einen Ausbau der Zollkontrollen, um heikle Fälle von Firmen regeln zu können, die im Bereich der Lagerung von Kunstwerken oder Edelmetallen tätig seien, wo Einiges dem «eigentlichen Sinn und Zweck des Gesetzes» widerspreche.

Kanton Genf reagiert

Die Regierung hat ihre Strategie für die Umsetzung des neuen Zollgesetzes 2017 noch nicht beschlossen. «Es ist schon mehr als ein Jahr her, seit die Regierung den Bericht über die Freilager erhalten hat, und sie sagt noch immer nichts. Die Vollzugsverordnung muss die Dauer der Lagerung von Gütern klar begrenzen», betont Monika Roth. «Zudem muss die Schweiz auch die Akteure aus dem Kunstbereich dem Gesetz gegen Geldwäscherei unterstellen.»

Immerhin hat die Affaire Bouvier dazu geführt, dass der Kanton Genf als Hauptaktionär am 28. Mai beschlossen hat, die Spitze der Zollfreilagerfirma Ports Francs et Entrepôts de Genève neu zu besetzen. Nach neun Jahren an der Spitze musste Christine Sayegh Platz machen für den ehemaligen Finanzdirektor David Hiler. Sayegh werden im Zusammenhang mit der Affäre Bouvier Fehler vorgeworfen.

Zudem soll die Transparenz erhöht werden. Die wichtigste Änderung diesbezüglich sei die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien, sagte der Genfer Staatsrat Pierre Maudet: «Damit wird die Identität der Inhaber von 13 Prozent der Aktien, die in Privatbesitz sind, bekannt.»

Kampf gegen Geldwäscherei

Seit der Gründung der Expertengruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei (GAFI) 1989 passt die Schweiz ihre Gesetzgebung den Empfehlungen dieses zwischenstaatlichen Gremiums an. Ab Januar 2016 wird das revidierte Geldwäscherei-GesetzExterner Link auch Steuerdelikte umfassen. Anders gesagt, die Schweiz wird dann nicht mehr länger unterscheiden zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, was ihr so lange Vorwürfe eingetragen hatte.

«Das ist ein wirklicher Paradigmenwechsel, denn es geht um ein Konzept, das über den Begriff des Verbrechens hinausgeht, auch Steuerverstösse, die nicht als Straftat gelten, sollen erfasst werden», kommentiert Stiliano Ordolli, Chef der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS).

Wie wird das Gesetz Kultur- und Kunstgüter betreffen? «Die Anpassung ändert den Status der Kunsthändler nicht, setzt aber für alle Händler in der Schweiz eine Schwelle von 100’000 Franken für Barzahlungen fest», erklärt Stiliano Ordolli. «Was darüber hinaus geht, muss mit Kreditkarte bezahlt werden, sonst muss der Händler seine Sorgfaltspflichten wahrnehmen. Das heisst, entweder das Geld nicht annehmen, oder weitere Fragen stellen, um abzuklären, dass die Gelder aus legalen Quellen stammen.»

Mit 100’000 Franken ist die von der Schweiz festgelegte Limite weit entfernt von den Normen der Europäischen Union (7500 Euro) oder denen der USA (10’000 Dollar) für Transaktionen mit Kultur- und Kunstgütern.

«Das ist ja ganz schön, reicht aber nicht, denn da ist das Problem der Kontrolle», warnt Monika Roth. «Es braucht eine wirkliche Regulierung des Kunstmarktes, schon nur, um ehrliche Händler zu schützen. Grosse Akteure wie die ArtBasel sollten daran denken, denn wenn die Frage mit dem Bankgeheimnis einmal geregelt ist, wird das Augenmerk auf die Kunst gelegt werden, und das wird weh tun.»

Die Museen und der Markt

Für die öffentlichen Museen sind die steigenden Preise, die sie nicht mehr bezahlen können, ein Problem. Es sei denn, sie verkaufen ihre «Bijoux», um zeitgenössische Werke kaufen zu können. Oder, indem sie dem Beispiel der USA folgen und mit privaten Sammlern Verträge über Leihgaben abschliessen – gegen behördlich gewährte Steuervorteile. Was die Stellung dieser Institutionen gleichzeitig stärkt und schwächt.

So muss das Kunstmuseum BaselExterner Link, dessen Sammlung dank grossen lokalen Mäzenen die bedeutendste der Schweiz ist, zum Beispiel derzeit dafür einen grossen Preis bezahlen. Unter Berufung auf das Ende der Laufzeit des Leihvertrags beschloss der Familientrust Rudolf Staechelin, der dem Museum seit Jahrzehnten 18 bedeutende Werke ausgeliehen hatte, im Februar dieses Jahres, die Werke zurück zu holen. Und das Bild «Nafea» von Paul Gauguin zu verkaufen, das mit einem Preis von 300 Millionen Franken zum derzeit teuersten Kunstwerk der Welt wurde.

(Übertragung aus dem Französischen: Rita Emch)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch