Schweiz: Für die Fahrenden wird es immer enger

Die Verteidiger der Fahrenden in der Schweiz verlangen einen Aktionsplan gegen die Diskriminierung dieser Minderheit. Die Vorschläge des Bundesrats genügten nicht.

Laut der Rassismus-Kommission hat sich die Situation der Fahrenden verschlechtert. Es fehle an Durchgangsplätzen für schweizerische und ausländische Fahrende.

Im Bundesrats-Bericht zur Situation der Fahrenden von Mitte Oktober würden die Diskriminierungen zwar übersichtlich dargelegt und auch zugegeben, teilten die Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende und die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) am Donnerstag in Bern mit.

Die bundesrätlichen Vorschläge zu Behebung der Mängel vermöchten aber nicht zu überzeugen. Die der Lebensform angemessene Ausbildung der Jugendlichen sei immer noch nicht rechtsgleich gewährleistet.

Schlechte Wohnsituation

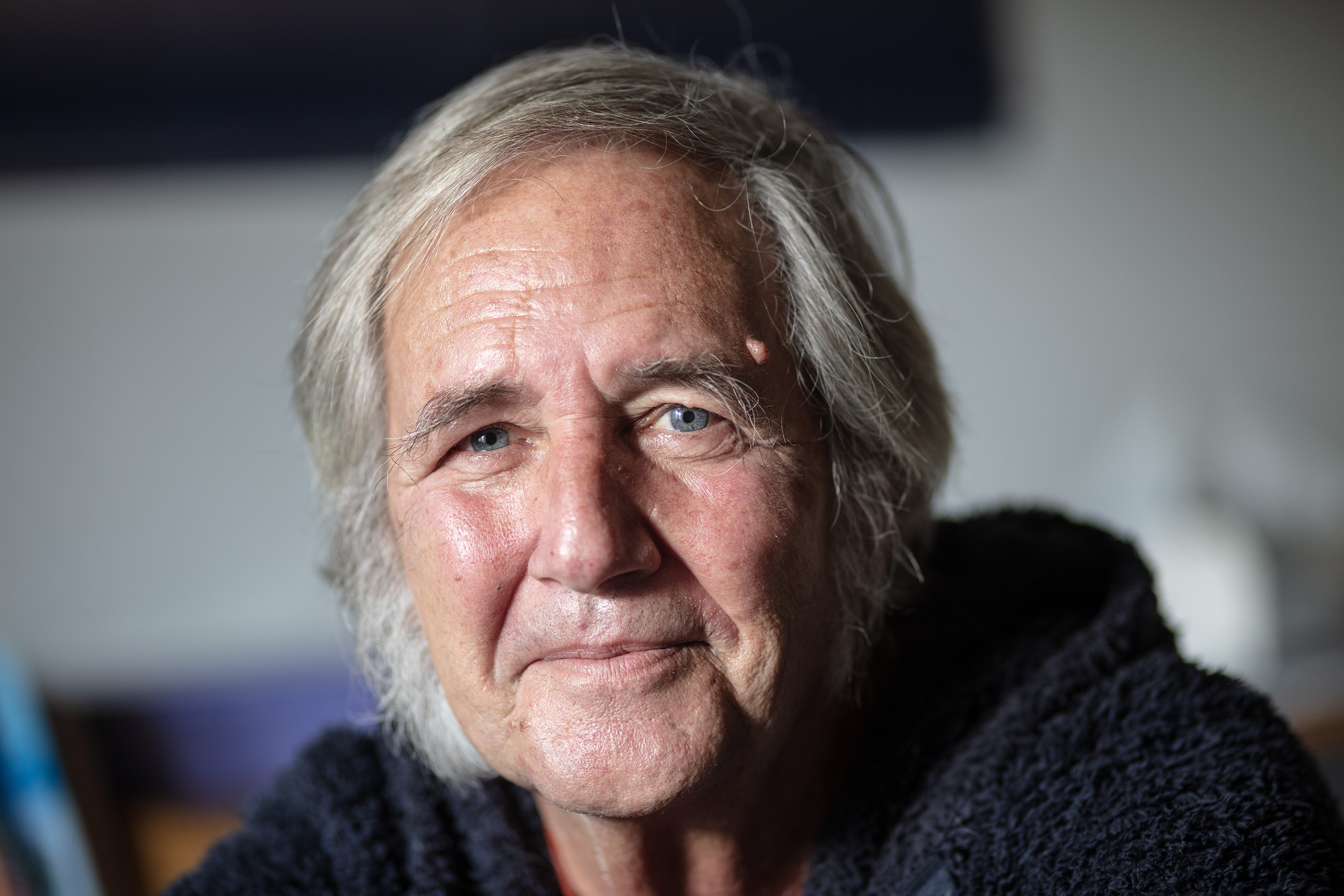

Am eklatantesten seien die Mängel bei der Wohnsituation, sagte der Präsident der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR), Georg Kreis, in Bern. So fehlten 29 Stand- und 38 Durchgangsplätze.

Die Schaffung neuer Stand- und Durchgangsplätze scheitere am Willen der Kantone, der Gemeinde-Exekutiven oder am Volksreferendum.

Halte auf Privatgrund würden verhindert, was die Fahrenden zum Ausweichen auf illegale Plätze zwinge. Dies führe wiederum zu Vertreibungen.

Mehr

EKR

Mutlosigkeit und Vorurteile

Dabei müssten die Kantone in ihren Nutzungsplänen genügend Plätze vorsehen, damit die Fahrenden so leben könnten, wie es ihrer Tradition entspreche, sagte Kreis.

Dies hat das Bundesgericht in einem Urteil im März 2003 entschieden.

Gründe für diese Situation seien fehlender politischer Wille, Mutlosigkeit der Behörden, mangelnde Anreize und nicht zuletzt Vorurteile der Bevölkerung.

Aktionsplan

Stiftung und EKR fordern von den Behörden nachhaltige Taten: Der Bundesrat müsse zusammen mit den Konferenzen der Kantonsregierungen (KdK) und der Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) einen Aktionsplan ausarbeiten.

Aufgrund dieses Plans hätten die Kantone Stand- und Durchgangsplätze zu ermöglichen.

Jede Gemeinde habe kurzfristiges Anhalten auch ausserhalb offizieller Standplätze zuzulassen. Interventionen gegen Halte auf Privatgrund müssten aufhören, wenn die Grundbesitzer den Halt erlaubten.

Die Vorschläge, die in dem Bericht zur Verbesserung der Situation gemacht wurden, sind für die EKR und die Stiftung «Zukunft für Schweizer Fahrende» zu wenig wirksam.

«Radgenossenschaft» der Jenischen

Weiter wollen EKR und Stiftung, dass der Bund der Radgenossenschaft, der Dachorganisation der Jenischen der Schweiz, jährlich mindestens 50’000 Franken bezahlt, damit Fahrende kostengünstigen Zugang zu Beratung, Schlichtung und Rechtsvertretung erhalten.

Sollten Verbesserungen nicht innert fünf Jahren eintreten, müsse ein Bundesgesetz die nötigen Anpassungen herbeiführen.

swissinfo und Agenturen

In der Schweiz gibt es neben sprachlichen und religiösen Minderheiten die Gruppe der Fahrenden, die rund 30’000 Personen ausmacht.

Gegen 5000 von ihnen führen heute noch ein nomadisches oder halbnomadisches Leben.

Ihre Interessens-Organisationen verlangen seit längerem, dass die Schweiz die Konvention 169 der Internationalen Arbeits-Organisation (ILO) umsetzt, die Indigene und in Stämmen lebende Völker betrifft.

Damit würde unter anderem auch die Sprache der Jenischen geschützt, die von der grössten Gemeinde der nomadisch lebenden Schweizer gesprochen wird. Zudem würde der Schulunterricht für Kinder von Fahrenden geregelt.

Zwischen 1926 und 1973 wurden rund 600 jenische Kinder von ihren Eltern getrennt. Damit sollten sie der schweizerischen Lebensweise angepasst werden.

Hinter dieser Aktion stand das Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse der Stiftung Pro Juventute.

Die jenischen Kinder wurden in Waisenhäusern, psychiatrischen Kliniken und Pflegefamilien untergebracht.

Die Schweizer Regierung hat sich 1986 offiziell entschuldigt, weil sie sich an dieser Operation finanziell beteiligt hatte.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch