Berg-Karabach im Zentrum des Besuchs von Gül

Der türkische Staatspräsident Abdullah Gül ist zu einem Staatsbesuch in Bern eingetroffen. Zuvor war der Gast bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Zürich von Bundespräsidentin Doris Leuthard empfangen worden.

Nach einem Mittagessen an Bord eines Sonderzuges waren am Nachmittag in Bern Gespräche mit Leuthard und weiteren Regierungsmitgliedern angesetzt.

Wegen der scharfen Sicherheitsmassnahmen waren Bundesgasse und Bundesplatz wie leergefegt.

Offiziell drehen sich die Gespräche des türkischen Präsidenten Abdullah Gül mit der Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard um «aktuelle Fragen». Im Zentrum stehen dürfte der Konflikt um Berg-Karabach zwischen Armenien und Aserbaidschan.

Konziliant gegen aussen, hart in der Sache

Gül ist selten ohne ein Lächeln zu sehen und ruft gerne in Erinnerung, dass er den Namen einer Blume trage: Rose heisst auf Türkisch «Gül'».

Der Präsident der türkischen Republik mag einen konzilianteren Eindruck erwecken als Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan, der viel kantiger erscheint.

Geht es um die türkisch-armenische Frage, unterscheiden sich die zwei Politiker im Kern aber wenig.

Gute Lage

Abdullah Gül befindet sich bei seinem Besuch in Bern in einer guten Lage. Nach einigen Krisen haben sich die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Türkei in den letzten Jahren wieder deutlich verbessert. Zudem kann die Türkei politische und wirtschaftliche Erfolge ausweisen.

Ein Schatten trübt den positiven Eindruck: Die diplomatische Wende Ankaras nach der Unterzeichnung der Protokolle zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien, die im Oktober 2009 in Zürich erfolgt war.

Die regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) sieht sich zudem in ihrer demokratischen Basis gestärkt: Durch ihren Sieg beim Referendum über die von der AKP eingebrachte Verfassungsreform.

Auch hat die türkische Wirtschaft die globale Krise recht gut meistern können. Das Wirtschaftswachstum lag im Jahr 2009 bei 5,6%. Die Türkei spielt zudem im Bereich Energiepolitik eine zunehmend wichtige Rolle, etwa als Transitland für fossile Energieträger.

Die Schweiz hat Ende 2009 in Istanbul mit der Türkei ein Abkommen über eine Zusammenarbeit im Energiebereich unterzeichnet; es geht dabei unter anderem um das Thema Transit von Erdgas.

Aufstrebende Wirtschaftsmacht

Als Mitglied der einflussreichen G20 zählt die Türkei heute auch zu den aufstrebenden Wirtschaftsmächten. Die Beziehungen Ankaras zur Schweiz sind im Moment ungetrübt, während in den Beziehungen zu Frankreich und Deutschland dicke Luft herrscht, weil beide Staaten Vorbehalte haben gegen einen Beitritt der Türkei zur EU.

Die Türkei, das Land am Bosporus, zwischen Asien und Europa gelegen, hat nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch an Gewicht gewonnen. Zu erwähnen sind da etwa Aussenminister Ahmet Davutoglu und seine diplomatischen Bemühungen, die in alle Richtungen gehen.

Hinter seiner Doktrin der «strategischen Tiefe» und der Devise «null Probleme» mit den Nachbarn steht der Gedanke, dass sich die Türkei neben der Ausrichtung auf Europa in Zukunft auch wieder vermehrt um ihren historischen Raum im Osten kümmern sollte. Was Russland, Irak, Syrien, Bosnien-Herzegowina angeht, gab es gewisse Erfolge, bei Israel und Zypern eher nicht.

Trotzdem ein Problem

Es war denn auch in diesem Geiste, dass die türkische Regierung nach vielen Jahren Verhandlungen und geheimer Kontakte im Oktober 2009 die Protokolle von Zürich unterzeichnet hatte.

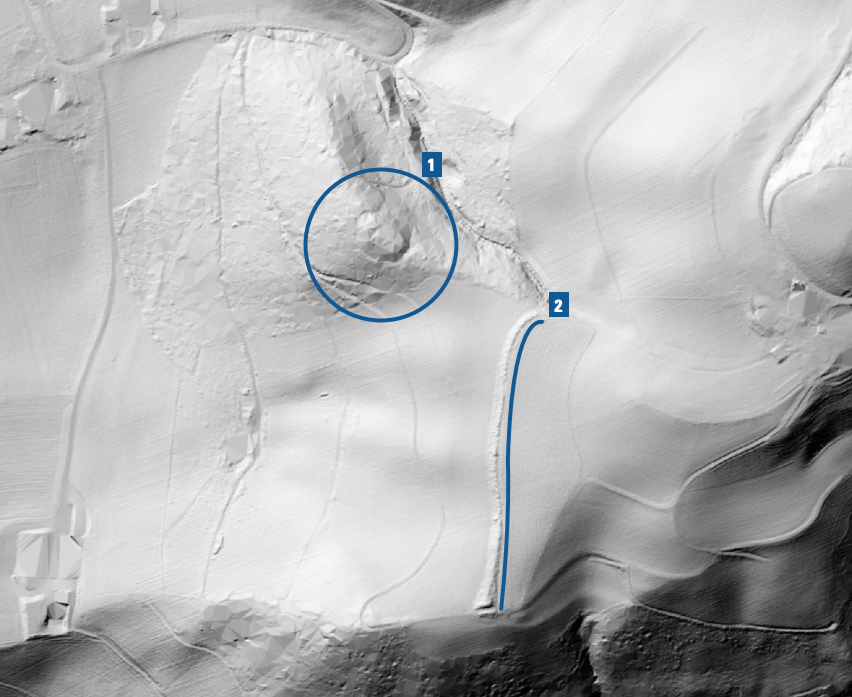

Vereinbart wurde: Die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, die Einsetzung einer Historikerkommission, welche die Massaker der Türken an 1,5 Mio. Armeniern im Ersten Weltkrieg untersuchen soll, sowie die Wiedereröffnung der gemeinsamen Grenze, die von der Türkei 1993 geschlossen wurde, nachdem Armenien die Enklave Berg-Karabach in Aserbaidschan besetzt hatte. Lösungswege für diesen Konflikt waren in den Protokollen keine aufgezeigt worden.

Falls Ahmet Davutoglu Hoffnungen auf eine Nachbarschaft mit «null Problemen» mit Armenien hatte, muss er den Gedanken, dass Armenien seinerseits mit Aserbaidschan «viele Probleme» hatte, verdrängt haben.

Die Regierung Aserbaidschans wandte sich denn auch prompt gegen die Protokolle, gegen die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien, weil sie aus ihrer Sicht ein Druckmittel gegen die Regierung Armeniens verlieren würde – und die Besetzung von Berg-Karabach praktisch hinnehmen müsste.

Baku machte daher Druck auf die Türkei und drohte unter anderem damit, die Gasversorgung zu unterbrechen. Unter dem Druck Bakus vollzog der türkische Ministerpräsident nach der Unterzeichnung der Protokolle denn auch eine Kehrtwende und machte die Ratifizierung von Fortschritten im Karabach-Konflikt abhängig. Darauf fror Armenien den Ratifizierungsprozess seinerseits offiziell ein.

Der türkische Präsident Gül und Bundespräsidentin Leuthard liessen aber jüngst durchblicken, dass die Verhandlungen hinter den Kulissen weitergingen. Nach Aussagen von Kennern des Dossiers ist nicht auszuschliessen, dass die türkische Regierung vorsieht, die Protokolle nach ihrem erwarteten Sieg bei den nächsten Parlamentswahlen vom Juli 2011 zu ratifizieren.

Heikle Situation

Bei seinem derzeitigen Besuch in der Schweiz könnte der türkische Präsident die Schweizer Diplomatie bitten – im Einklang mit den USA, die versuchen, den Einfluss Russlands in der Region zu begrenzen –dabei zu helfen, eine Lösung zu finden, mit der sowohl die Türkei als auch Aserbaidschan, der andere wichtige Partner der Schweiz im Energiebereich, leben könnten.

Die Schweiz befindet sich in einer heiklen Lage, sie könnte sich unter Umständen nach der Schlusserklärung des NATO-Gipfels vom letzten Wochenende richten. Dies würde allerdings bedeuten, dem Prinzip der territorialen Integrität Aserbaidschans Priorität einzuräumen gegenüber dem Recht der Bevölkerung (den Armeniern, die in der Enklave Berg-Karabach leben) auf Selbstbestimmung.

Wenn der territoriale Streit um Berg-Karabach beigelegt wäre, müsste sich noch eine Historikerkommission mit der Frage befassen, ob Türken 1915 einen Völkermord an Armeniern begangen hatten. Dieser Ansatz dürfte bei der Türkei auf Zustimmung stossen, bei den Armeniern in Armenien und der armenischen Diaspora hingegen gar nicht.

Die Türkei braucht einen neuen diplomatischen Erfolg.

In diesem Jahr haben die diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und Israel einen Punkt erreicht, von dem es praktisch kein Zurück mehr gibt; schon seit 2008 hatten sich die Beziehungen kontinuierlich verschlechtert.

Der türkische Regierungschef Erdogan war sehr verärgert, als Israel im Dezember 2008 eine gross angelegte Militäroperation in Gaza lancierte – nur wenige Tage nach einem Treffen Erdogans mit Israels damaligen Regierungschef Olmert, bei dem es um eine Vermittlung mit Syrien gegangen war.

Erdogan machte seinem Zorn Anfang 2009 in Davos gegenüber dem israelischen Präsidenten Shimon Peres Luft.

Danach setzte die Türkei geplante gemeinsame Luftmanöver mit Israel aus.

Ende Mai 2010 folgte die Erstürmung des türkischen Schiffes Mavi Mara vor Gaza durch israelische Truppen, bei der neun Türken getötet wurden; das mit Hilfsgütern einer Organisation aus Istanbul beladene Schiff hatte die Seeblockade von Gaza durchbrechen wollen.

Ankara kann seit dem Zerwürfnis nicht mehr als Vermittler zwischen Israel und der arabischen Welt agieren.

Die US-Regierung Obama und Europa haben ihr Unbehagen über diese Entwicklung nicht versteckt, das noch verstärkt wurde durch die Weigerung der Türkei, im Juni 2010 bei der UNO für verschärfte Sanktionen gegen Iran zu stimmen.

Es könnte der türkischen Diplomatie helfen, etwas von ihren letzten Fehlschlägen vergessen zu machen, wenn es gelingen würde, den armenisch-türkischen Versöhnungsprozess wieder aufzugleisen und eine Lösung für den Konflikt um Berg-Karabach zu finden.

(Übertragen aus dem Französischen: Rita Emch)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch