Im Innern eines Schweizer Atomkraftwerks

Ich versuche unter der Dusche, mögliche Spuren radioaktiver Kontamination abzuwaschen, während das Personal vom Sicherheitsdienst meine Unterwäsche kontrolliert. Das Leben einer Journalistin kann beängstigend sein, besonders, wenn sie eingeladen ist, einen Blick ins Innere eines Schweizer Atomkraftwerkes zu werfen.

Es geschah irgendwo im kuppelförmigen Reaktorgebäude des leistungsfähigsten Schweizer AKWs. Vielleicht hat sich ein radioaktives Staubkorn auf meinem Hals mit einer Schweissperle vermischt.

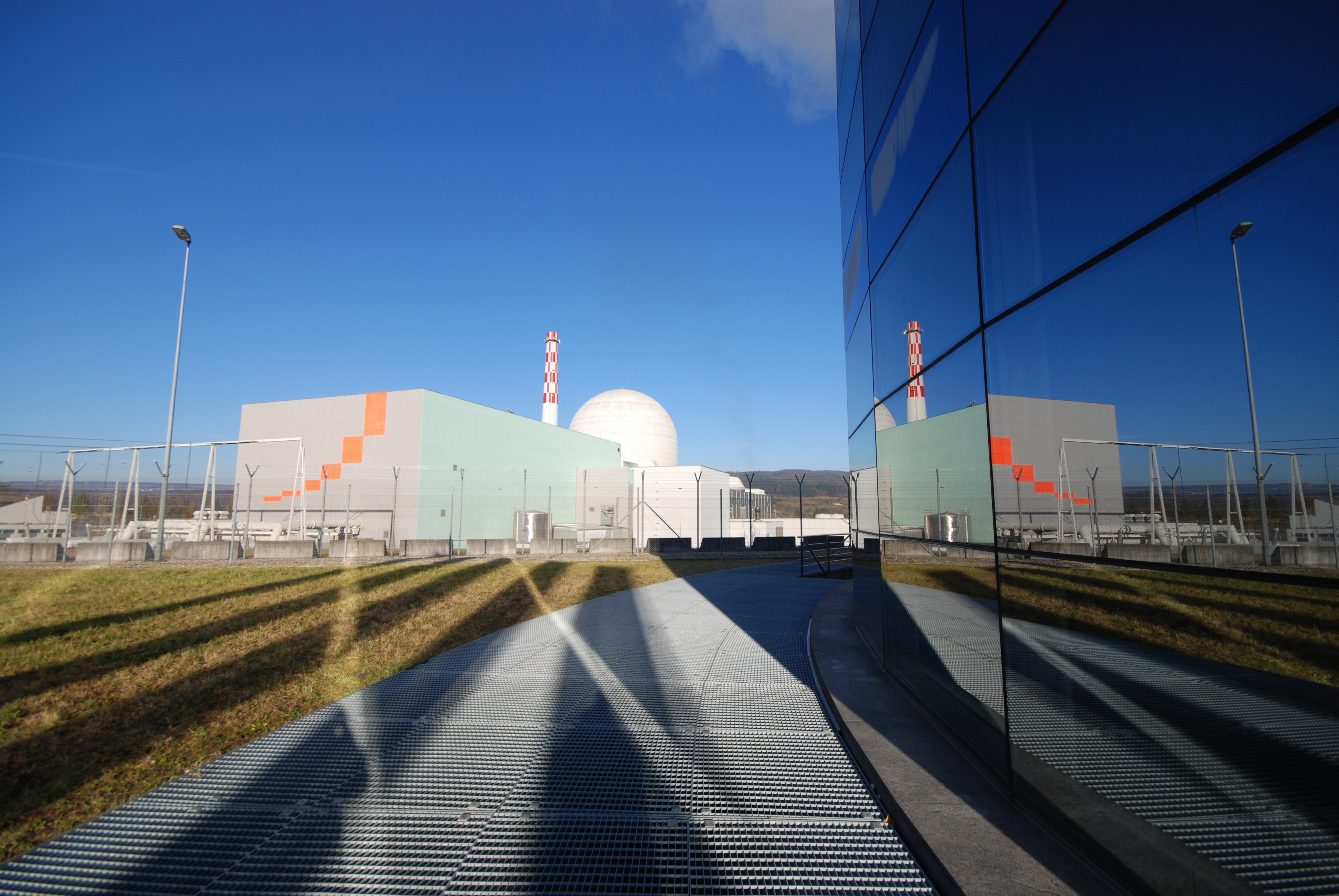

Ich gehöre zu jenen zwölf Journalisten, die im Herbst den Reaktor des Atomkraftwerkes Leibstadt besuchten. Das jüngste Schweizer AKW hat rund die Hälfte seiner geplanten 60-jährigen Laufzeit absolviert. Mitte 2011 hatte die Schweizer Regierung verkündet, bis spätestens 2034 aus der Atomenergie auszusteigen.

Nach der Katastrophe von Fukushima hielt nur noch ein Viertel der Schweizer Bevölkerung die Risiken der Atomtechnologie für gerechtfertigt, wie 2012 eine Studie der Atomaufsichtsbehörde ENSI ergab.

Der 144 Meter hohe Kühlturm stösst an diesem Tag keine Dampffahne in den blauen Himmel, steht doch gerade die jährliche Revision an, während der der Reaktor abgestellt ist. Dies bot der Atomlobby Gelegenheit, Medienvertretern die Türen zum modernsten der fünf Schweizer Atomkraftwerke zu öffnen.

Das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) verfügt über einen Siedewasserreaktor, der seit 1984 in Betrieb steht. Er benötigt jedes Jahr 23 Tonnen angereichertes Uran 235, ein radioaktives Isotop, dessen Kernspaltung eine Kettenreaktion aufrechterhalten kann.

Uran ist sehr schwer und verfügt über eine sehr hohe Energiedichte, so dass 23 Tonnen des Isotops im Kofferraum eines Mittelklassewagens Platz hätten.

Im Gegensatz zu Kohle- oder Gaskraftwerken erzeugen Atomkraftwerke Wärme mittels Kernspaltung. Dampfgetriebene Turbinen speisen dabei mächtige Generatoren. Pro Tag produziert das KKL 29 Mio. Kilowatt Energie. Dies deckt ein Sechstel der Schweizer Nachfrage.

Für die Zukunft bauen

Während der Revision prüft Fachpersonal verschiedene Komponenten, nimmt Nachbesserungen vor und ersetzt rund einen Fünftel der Brennelemente. «Wir bauen für die Zukunft, denn wir wollen Leibstadt bis mindestens 2045 betreiben», sagt Direktor Andreas Pfeiffer, bevor wir uns auf den Rundgang begeben. «Selbst wenn die Schweiz künftig auf Kernenergie verzichten will, müssen wir sicherstellen, dass die Werke bis dahin sicher betrieben werden.»

Radioaktivität macht den meisten Menschen Angst, mir eingeschlossen. Das gelb-schwarze Gefahrensymbol und Begriffe wie «Verstrahlung» oder «Kontamination», also Verseuchung, jagen mir einen Schauer den Rücken hinunter. «Atomkraft – Nein danke!», verkündete früher ein Aufkleber an meinem Velo, und da Nuklearkatastrophen stets die Gefahren der Technologie zeigten, war Sicherheit für mich stets die grösste Sorge.

Leibstadt verfügt über ein fünffach ausgelegtes Sicherheitssystem. Oberstes Ziel ist die Sicherstellung der Kühlung des Reaktors. Registrieren Messinstrumente kritische Werte, schaltet sich der Reaktor automatisch ab.

Die Brennelemente sind im Reaktordruckgefäss eingeschlossen, einem 15 Zentimeter dicken Stahlbehälter, der bereits einen Grossteil der Strahlung abschirmt. Das Reaktordruckgefäss ist im so genannten Dry-Well eingeschlossen, einer armierten Betonmauer von 1,5 Metern Durchmesser.

Das Dry-Well ist wiederum ganz vom Containment umfasst, einem 3,8 Zentimeter dicken Stahlmantel. Das Containment wird durch die Aussenmauer des Reaktorgebäudes geschützt, einer stark armierten und 1,2 Meter dicken Betonmauer.

Humor im Reaktor

Sicherheit sei auch in Leibstadt das A und O, wird uns versichert. Als äusserste Schutzhülle vor Strahlung fungiert die bunkerähnliche Kuppel aus Beton, die so stark gebaut ist, dass sie Hurrikanen, Erdbeben oder einem Flugzeugabsturz standhalten muss. Diese umschliesst das Containment aus Stahl.

Im Innern des Doms fällt mir das 600 Tonnen schwere Reaktordruckgefäss auf, dessen Deckel für das Auswechseln der Brennelemente entfernt wurde. Pfeiffer, ein aus Deutschland stammender Ingenieur, vergleicht das Reaktordruckgefäss mit einem riesigen Dampfkochtopf. Dieser misst sechs Meter im Durchmesser, die Wand ist 16 Zentimeter stark. Der Reaktor, der jetzt ruht, leistet regulär 3600 Megawatt.

Als ich auf die Brennstäbe hinunter blicke, erklärt Pfeiffer, dass das 16 Meter tiefe Wasser, welches das Becken während der Revision flutet, ausreicht, um die Strahlung der Brennelemente zu blockieren.

Auf der Wasseroberfläche schwimmt ein aufblasbares Krokodil – Zeichen des Humors der Revisions-Crew. Das Reptil ist das Maskottchen der Mitarbeiter des Reaktorherstellers General Electric (GE). Und es zeigt ihnen auf einen Blick an, ob das Wasser auf dem erforderlichen Stand ist.

Der Aufenthalt innerhalb der Zone ist begrenzt, um die Strahlung zu minimieren. Kleidung und Schuhe müssen gewechselt werden, damit sich kein Staub an den Fasern festsetzen kann.

Es dürfen keine Esswaren und Getränke ins Innere genommen werden, ebenso wenig dürfen dort Toiletten benützt werden. Damit wird das Risiko ausgeschaltet, radioaktive Partikel via Lungen oder Magen aufzunehmen. Der Reaktor befindet sich in einem geschlossenen Leitungssystem.

Alle Personen und Gegenstände bis hin zu Fahrzeugen werden beim Verlassen der Zone auf Strahlung kontrolliert. Der letzte und leistungsstärkste Detektor verfügt über den Grenzwert von 1,5 Becquerel (Bq) pro Quadratzentimeter. 1 Bq definiert die Aktivität eines radioaktiven Stoffes, sprich die mittlere Anzahl der Atomkerne, die pro Sekunde radioaktiv zerfallen.

Katastrophenrisiko

Auf dem Rundgang ist es dem Direktor ein Anliegen, die Unterschiede von Leibstadt zu den Werken von Tschernobyl und Fukushima zu erklären. Tschernobyl habe weder über eine Containment verfügt, noch habe das Personal grundlegende Sicherheitsbestimmungen beachtet, so dass die mangelhafte Reaktorkonstruktion schliesslich zu einer atomaren Kettenreaktion geführt habe.

Fukushima, das als sicher galt, habe auch GE-Reaktoren, räumt Pfeiffer ein. Aber die japanischen Ingenieure hätten die Risiken von starken Erdbeben und Tsunamis unterschätzt. So habe die Flut ein Turbinengehäuse unter Wasser gesetzt, was zum Ausfall des Kühlsystems geführt habe.¨

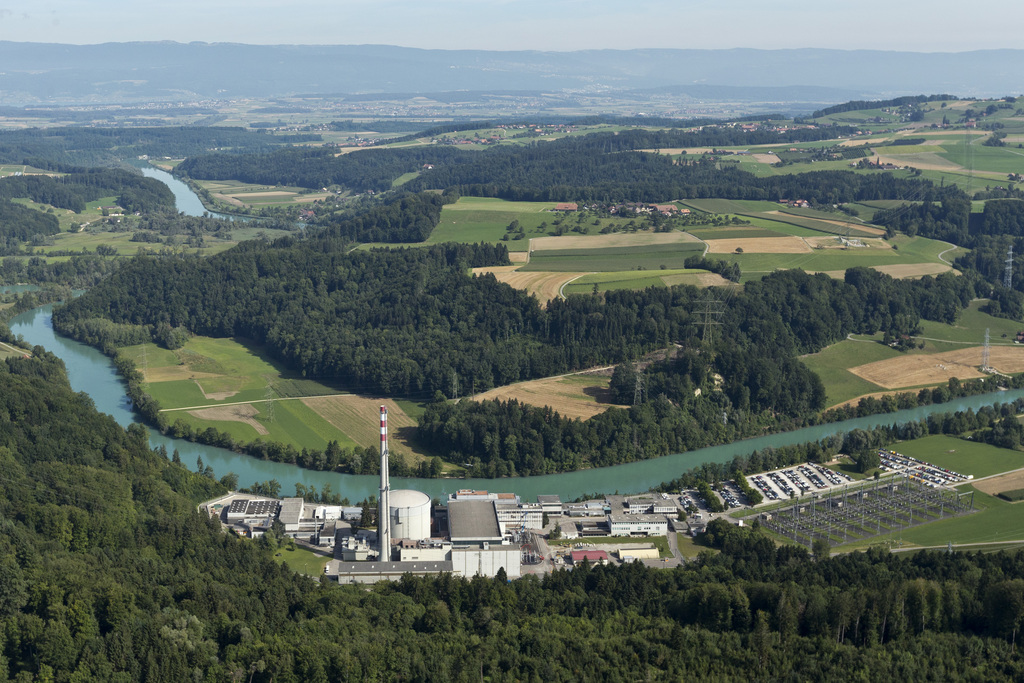

Im Worst-Case-Szenario, so betont Pfeiffer, würde das KKL immer noch 16 Meter über dem höchsten Wasserstand stehen. Das stärkste Erdbeben in der Schweiz war jenes von 1356, das Stärke 7 auf der Richterskala aufwies. Ein Ereignis von Stärke 9, wie es 2011 zum Tsunami führte, könnte sich in der Schweiz nie ereignen, erklärt der Direktor, schiebt aber gleich nach, dass es nie ein Null-Risiko gebe.

Einkleidung in Orange

Es gibt zahlreiche Hinweise, dass das KKL kein Ort wie andere ist. An der Eintrittspforte rief man uns in bester Armeetradition mit Nachnamen zuerst auf, bevor man uns die Besucherausweise aushändigte, die für den Aufenthalt innerhalb des Werkgeländes zwingend nötig sind.

Wir müssen uns sodann in orangefarbene Unterwäsche, Socken und T-Shirt mit KKL-Logo stürzen. Die knallige Farbe schützt mich nicht vor Strahlung, sondern erinnert mich am Ende der Führung daran, die Kleider auszuziehen, damit sie wieder gewaschen werden können. Auch die grünen Helme schützen uns nicht vor Strahlung, sondern kennzeichnen uns als Besucher. Wir schlüpfen zweimal in Overalls, bevor uns der Lift hinauf in die Betonkuppel trägt.

Wir passieren eine Luftschleuse, um ins Innere des Domes zu gelangen. Sie sichert den dort herrschenden tieferen Luftdruck, damit kein Staub oder keine andere Partikel nach aussen gelangen können. Von einer Dekompression ist nichts zu spüren. Mir wird klar, dass ich auch von Strahlung und Kontaminierung nichts bemerken würde. Ich weiss nicht, ob die anderen Kollegen dieselben Gedanken haben, aber auf einmal sind alle auffällig still.

Während wir warten, bis wir eintreten können, fragen wir unsere Führer, welche Fähigkeiten Angestellte hier mitbringen müssten und ob sich Mitarbeiter hier auch Scherze erlauben können. Ihrer Reaktion entnehmen wir, dass Streiche hier so populär sind wie bei den Kontrollen des Sicherheitspersonals an Flughäfen.

Die Strahlendosis hängt ab von der Stärke der Quelle, der Distanz zu ihr und der Belastungsdauer. In der Schweiz sind die Menschen einer natürlichen Strahlung von weniger als 0,3 Mikro-Sievert pro Stunde (0,3 μSv/h) ausgesetzt.

Maximalwerte natürlicher Strahlung von 0,5 μSv/h wurden beim Piz Giuv im Kanton Graubünden registriert.

Die kosmische Strahlung bei einem Flug von Zürich nach New York beträgt 25μSv/h.

Mitarbeiter in einem Atomkraftwerk sind Werten von bis zu 25 μSv/h ausgesetzt. Im KKL kommen die Mitarbeiter auf bis zu 1mSv pro Tag.

Der Effekt von Strahlung auf Menschen ist nicht voraussagbar. Eine Dosis von 4 Sv/h ist aber für rund die Hälfte der Menschen tödlich. 10 Sv/h gelten als tödliche Dosis. Nach der Explosion des Reaktors von Tschernobyl betrug die Strahlung im Kontrollraum 300 Sv/h, eine Dosis, die in zwei Minuten zum Tod führt.

Heute ist dort die Strahlung immer noch so hoch, dass Menschen nach 10 Minuten sterben würden.

Kontrolle ist gut, Kontrolle ist besser

Beim Austritt müssen wir in der Schleuse abwarten, bis sich wieder normaler Luftdruck einstellt. Pfeiffer erzählt mir dabei, wie er zu seinem Job in Leibstadt gekommen ist.

«Ich arbeitete bei Alstom, als ich angefragt wurde, ob ich dieses Kraftwerk leiten wolle. Anfangs war ich nicht sicher, ob ich zur Kernkraftgemeinde stossen wollte, denn in meiner Jugend hatte ich gegen Atomwaffen protestiert», erzählt er. «Aber je mehr ich mich mit dem angebotenen Posten befasste, desto stärker hat mich die Technologie fasziniert, also sagte ich zu.»

Er weist uns an, unsere Dosimeter abzulesen, die die Strahlendosis registrierten, der wir im Reaktorgebäude ausgesetzt waren. Ich komme auf vier Mikro-Sievert. «Weniger als bei einem Interkontinental-Flug», wie Pfeiffer bemerkt.

Aber ich hatte mich zu früh gefreut: «Kontaminiert», meldet der Ganzkörper-Detektor am Ausgang. Auch nach Ablegen des Overalls weise ich immer noch Spuren von Kontamination auf.

Erst nach einer gründlichen Dusche kommt Entwarnung. Ich werde nie genau wissen, ob es wirklich eine Schweissperle war, die den Alarm ausgelöst hatte.

(Übertragung aus dem Englischen: Renat Kuenzi)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch