Wie die Schweiz von Entwicklungshilfe profitiert

Entwicklungsbanken sind umstritten. Die Schweiz hat grossen Einfluss in diesen supranationalen Organisationen, welche die wirtschaftliche Entwicklung in armen Ländern fördern sollen. Und die Schweiz profitiert: Laut einer neuen Studie fliessen Gelder der Weltbank via Korruption auf Schweizer Konten.

Weltbank schnürt Corona-Hilfspaket

Die Weltbank hat 14 Milliarden Dollar Hilfskredite für Entwicklungsländer zugesagt, um das Coronavirus zu bekämpfen. Arme Länder könnte das Virus besonders empfindlich treffen. Ein Teil des Geldes der Weltbank soll die Gesundheitssysteme stärken, ein anderer Teil geht an Unternehmen und deren Angestellte, die durch die Pandemie getroffen sind.

Wenn die Weltbank Gelder zur Verfügung stellt, um die Wirtschaft in einem bestimmten Entwicklungs- oder Schwellenland anzukurbeln, steigen plötzlich die Bankkonten-Guthaben von reichen Bürgern dieses Landes in Offshore-Zentren. Eine Studie der WeltbankExterner Link kommt zum Ergebnis, dass 7,5% der von ihr ausgezahlten Entwicklungsgelder via Korruption in den Empfängerländern auf Bankkonten in Steueroasen landen. Die Schweiz sei dabei die wichtigste Destination.

Schweizer Banken profitierten also indirekt von Geldern, welche Entwicklungsbanken eigentlich für die wirtschaftliche Entwicklung armer Länder bereitstellten.

Was sind Entwicklungsbanken?

In den 1940er-Jahren waren Ökonomen der Meinung, ein Mangel an Kapital sei das Haupthindernis der wirtschaftlichen Entwicklung armer Länder. Als Lösung wurden supranationale Organisationen gegründet. Diese Entwicklungsbanken unterstützen Entwicklungsländer mit Krediten, technischer Hilfe und Beratung. Die Kapitalgeber, also die Staaten, fungieren als Aktionäre. Entwicklungsbanken vergeben Kredite, die «normale» Banken wegen des Risikos ablehnen würden.

Daniel Birchmeier, Leiter Multilaterale Zusammenarbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), kennt die Details der Studie nicht. Er weist aber darauf hin, dass die Studie beim neueren Untersuchungszeitraum mit weniger robusten Daten gearbeitet hat, beziehungsweise, dass diese statistisch weniger signifikante Effekte zeigen. Er sagt, dass Korruption in vielen ärmeren Ländern ein Problem sei, das sowohl institutionell wie auch mit Überwachungsmassnahmen eingedämmt werden müsse.

Schweizer Firmen profitieren

Die Schweiz verdient aber noch viel direkter am Geld der Entwicklungsbanken: Schweizer Firmen profitieren nämlich von Aufträgen, die von Entwicklungsbanken finanziert werden. Vor allem in den Branchen Gesundheit, Finanzen, Wasser-Infrastrukturen, Energie und Agrarsektor sind Schweizer Firmen stark vertreten.

Die öffentlichen Ausschreibungen der Entwicklungsbanken stehen grundsätzlich allen Bewerbern offen. Auffällig bleibt jedoch, dass Schweizer Firmen sich immer wieder mit Erfolg um diese lukrativen Aufträge bewerben. Schweizer Firmen haben sich in diesem Bereich offenbar eine gewisse Professionalität erarbeitet. Ob bereits die Ausschreibungen auf die Bedürfnisse der Firmen hin konfektioniert werden, oder ob in anderen Ländern die Erfahrung mit dem teils komplexen Ausschreibungsverfahren fehlt, bleibt offen.

Schweiz beteiligt sich an Kapitalerhöhungen

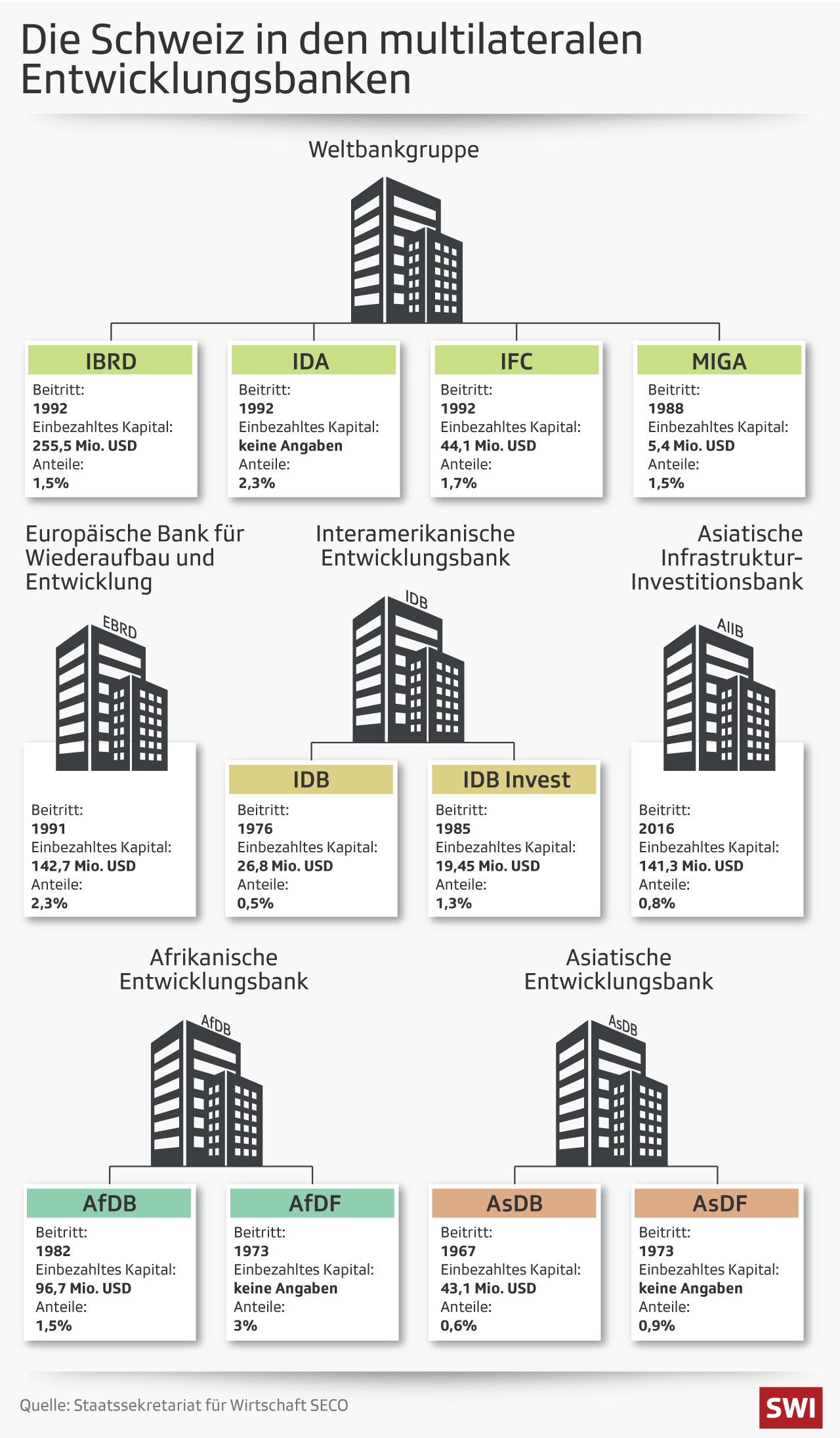

Die Schweizer Regierung hat kürzlich entschieden, sich mit 297 Millionen Franken an Kapitalerhöhungen von Entwicklungsbanken zu beteiligen, um ihre Stimmrechtsanteile zu halten. Die Schweiz will 197,7 Millionen US-Dollar in Aktien der Weltbankgruppe und 99,7 Millionen US-Dollar in Aktien der Afrikanischen Entwicklungsbank investieren.

Am Ende erhalten Schweizer Firmen nicht nur einen Auftrag im Empfängerland, sondern stehen im Idealfall auch mit einem Fuss bereits in einem neuen, aufstrebenden MarktExterner Link.

Die Schweiz hat viel Einfluss

Die Schweiz ist ein kleines Land, hat aber in Entwicklungsbanken ziemlich viel zu sagen. Zwar sind die USA und China die mächtigsten Mitgliedsstaaten, aber die Schweiz leitet wichtige Kommissionen, stellt im Moment in mehreren Banken Exekutivdirektoren und hat aufgrund ihrer Wirtschaftskraft und grossen Kapitalbeiträgen verhältnismässig viele Stimmrechtsanteile.

Birchmeier vom Seco sagt: «Die Schweiz hat gemessen an ihrer Grösse überdurchschnittlich Einfluss.» Die Schweiz sei eine Top-Ten-Spenderin und habe sich darüber hinaus auch informell eine gute Stellung erarbeitet, indem sie aktiv Vorschläge einbringe. «Die Schweiz gehört zu den Opinion Leadern.»

«Bei den Stimmrechten in Entwicklungsbanken gibt es ein Gefälle zwischen westlichen Staaten und Entwicklungsländern», kritisiert Kristina Lanz von Alliance SudExterner Link, der Denkfabrik der Schweizer Entwicklungsorganisationen. Kein Wunder: Die westlichen Staaten geben Geld, im Gegenzug wollen sie Mitbestimmung. Wer zahlt, befiehlt.

Das sieht auch Birchmeier so: «Wir investieren viel Geld, also wollen wir auch den Kurs mitbestimmen.» Besonders grossen Einfluss hat die Schweiz bei Projekten, die sie direkt finanziert.

Einbezug des Privatsektors – eine Schweizer Idee?

Die Schweiz hat massgeblich zum umstrittenen Kurs der Weltbank beigetragen, wonach bei der Entwicklungshilfe der Privatsektor einbezogen werden soll. «Die Schweiz war eine der ersten, die sagte, man müsse die Kraft des Privatsektors gezielt nutzen», bestätigt Birchmeier. «Wir haben aber immer klargemacht, dass es nicht um erratisches Deal-Making geht, sondern um Transformation, das heisst die mittelfristige Schaffung transparenter Märkte.» Anders gesagt: Ziel ist nicht, dass einzelne Unternehmen möglichst attraktive Geschäfte machen, sondern dass die Wirtschaft als Ganzes sich entwickelt.

Dass private Firmen für die Entwicklungshilfe mobilisiert werden, stösst bei NGOs auf KritikExterner Link.

«Firmen wollen Risiken minimieren und ihren Gewinn maximieren», sagt Lanz. «Aber Investitionen in den ärmsten Ländern sind riskant und viele zur Armutsbekämpfung notwendige Massnahmen, wie etwa Investitionen in Bildungs- und Gesundheitsprojekte, sind unprofitabel.»

Die Weltbank versuche sogar durch die Förderung von öffentlich-privaten Partnerschaften, die Risiken auf die Entwicklungsländer abzuwälzen. Oder anders gesagt: «Profite werden privatisiert, Risiken verstaatlicht.»

Ein weiterer Widerspruch: Private Unternehmen sind von Gesetzes wegen gegenüber ihren Aktionären zu Gewinnmaximierung verpflichtet – im Gegensatz zu Non-Profit-Organisationen. Dass Profitorientierung und das öffentliche Interesse der Entwicklungshilfe parallel im Gleichklang verfolgt werden können, ist in vielen Fällen schwer vorstellbar. Auch das Seco kann diesen Widerspruch nicht schlüssig auflösen. Seco und Alliance Sud sind sich aber einig, dass vor allem die lokalen KMU gefördert und ein dynamischer lokaler Markt geschaffen werden sollten. «Es gibt durchaus auch gute und nützliche Privatinvestitionen», räumt sogar Lanz ein.

Mehr

Schweizer Jungunternehmer packen globales Abfallproblem an

Erfolge der Entwicklungsbanken – und Kritik

Laut Bundesrat hat die Weltbankgruppe substanziell zur Reduktion der weltweiten extremen Armut beigetragen, von 41% im Jahr 1981 auf 10% im Jahr 2015.

Lanz widerspricht: «In den 1980er-Jahren hat die Weltbank durch ihre Strukturanpassungsprogramme die Armut sogar erhöht.» Gemeint ist die damals verbreitete Politik zur Bekämpfung der Schulden in Entwicklungsländern, mit der man die Empfängerländer auf freie Marktwirtschaft trimmen wollte, etwa durch die Privatisierung von Staatsbetrieben.

Auch heute spielt ein Mechanismus: Man baut Infrastruktur – und erhebt für die Benutzung Gebühren. Zum Problem wird dies dann, wenn die Konsumenten die Nutzungsgebühren nicht zahlen können, weil die lokalen Löhne dafür nicht ausreichen. Vor allem wenn internationale Unternehmen überdimensionierte, teure Infrastrukturen bauen oder wenn Strassen und Energieversorgung privatisiert werden, kommt dies vor.

«In Mozambique beispielsweise wird immer mehr Infrastruktur über öffentlich-private Partnerschaften finanziert. Die Leute müssen plötzlich eine Maut für die Strassennutzung zahlen und wissen nicht warum», erzählt Lanz.

Schulen verlangten laut Lanz nach der Privatisierung ein Schulgeld, was viele Eltern sich gar nicht leisten können. Eine von der Weltbank geförderte öffentlich-private Partnerschaft zur Elektrizitätsgewinnung in Tansania führte zu erhöhten Strompreisen – in einem Jahr stiegen sie gar um 40%. Zwar profitiert die Bevölkerung von einer InfrastrukturExterner Link. Wenn die Leute aber wegen der Gebühren ihre Kinder nicht zur Schule schicken oder die Strassen nicht mehr für Handel benutzen, dann wird die Entwicklung eher behindert als gefördert.

Die USA wollen nicht zahlen, aber Veto-Recht behalten

Die Schweizer Regierung hat kürzlich einer brisanten Charta-Änderung einer Unterorganisation der Weltbank (IFC) zugestimmt. Die USA hatten bisher als einziges Land de facto ein Vetorecht, weil wichtige Entscheidungen einer 80%-Mehrheit bedürfen und die USA einen Stimmrechtsanteil von circa 20% halten.

Die USA wollen sich an der geplanten Kapitalerhöhung nicht beteiligen, wodurch ihr Stimmrechtsanteil sinkt. Weil sie ihr Vetorecht dennoch behalten wollen, haben sie angekündigt, der (von anderen Ländern finanzierten) Kapitalerhöhung nur zuzustimmen, wenn die Mitgliedsstaaten gleichzeitig die Zustimmungsrate in einer Statutenänderung von 80% auf 85% anheben.

«Natürlich gibt es auch gute Projekte der Entwicklungsbanken», räumt Lanz ein. «Es ist viel Geld in erneuerbare Energien geflossen, zum Beispiel wurde auch der Ausbau von kleinen Solarpanels finanziert.» Aber Lanz kritisiert, dass noch immer viele Mittel in fossile Energien fliessen.

Dilemma zwischen Klimaschutz und Armutsbekämpfung

Es ist zynisch, aber tatsächlich besteht ein Interessenskonflikt zwischen Klimaschutz und Armutsbekämpfung: Einerseits führen manche grossflächigen Klimaschutz-Projekte zu Vertreibungen und Verarmung der lokalen Bevölkerung, und umgekehrt führt Armutsbekämpfung zu einer schlechteren Klimabilanz, weil durch das Vorhandensein einer Infrastruktur und finanzieller Mittel auch mehr Ressourcen verbraucht werden.

«Klimaschutz und Armutsbekämpfung verfolgen nicht immer die gleichen Ziele und es kann Interessenskonflikte geben», sagt Lanz. Birchmeier hingegen sagt, Klimaprojekte seien nicht inkompatibel mit Entwicklungsprojekten, vieles könne man kombinieren. Dass Armutsreduzierung und höherer Ressourcenverbrauch zu einem grösseren ökologischen Fussabdruck führe, könne im Einzelfall stimmen, aber da müssten die reichen Länder eben erst einmal bei sich selbst ansetzen und die eigene Klimabilanz verbessern. «Zudem sind es gerade die Entwicklungsbanken, die eine klimaschonendere Wirtschaft propagieren», so Birchmeier.

Mehr

Die Schweiz zahlt weitere 300 Millionen Franken an Entwicklungsbanken

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch