«Es ist noch immer das gute alte England, aber ohne viel Macht und Einfluss»

Grossbritannien und die Schweiz teilen seit Jahrzehnten ihr problematisches Verhältnis zu Europa. Die laufenden Debatten über den Brexit in London und über das Rahmenabkommen mit der EU in Bern sind vielsagende Beispiele. Doch in ihrer Herangehensweise an den europäischen Integrationsprozess haben die beiden Länder seit den 1960er-Jahren unterschiedliche Wege gewählt.

«[…] Die Auffassung, welche die Briten von sich selbst haben, ist höchst seltsam. Sie betrachten Land und Volk von Grossbritannien als völlig einzigartig (‹unique›), allen anderen Völkern und Weltgegenden überlegen. Verzerrt ist namentlich das Bild, das sie sich von ihrem Verhältnis zu Europa machen (dies trotz der Bestätigung der EG-Mitgliedschaft im kürzlichen Referendum). Das englische Volk hat weder von Arnold Toynbees noch Winston Churchills These wirklich Kenntnis genommen, die etwas ganz Evidentes ausspricht, nämlich dass England von allem Anfang an ein unwegdenkbarer Bestandteil Europas war und bis zum heutigen Tage geblieben ist. Diese tiefverwurzelte Abneigung, sich einfach als eines der vielen europäischen Völker zu fühlen, ist umso paradoxer, als in England die Tugenden und die Schwächen des europäischen Lebensstils viel stärker und deutlicher erhalten geblieben sind als in den mehr oder weniger ‹amerikanisierten› Ländern des kontinentalen Westeuropa. […]»

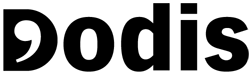

Botschafter Albert Weitnauer räumte es am Ende seines Berichts ein. Nach fünf Jahren in London hatte er «dieses zutiefst liebenswerte Volk der Engländer» zu verstehen und zu schätzen gelernt. Aus seiner Sicht war es immer noch das «merry old England», das gute alte England, aber «ohne viel Macht und Einfluss.»

Der Schweizer Diplomat war gerade dabei, die englische Hauptstadt zu verlassen, um Generalsekretär des Politischen Departements in Bern zu werden (dem späteren Departement für Auswärtige Angelegenheiten, EDA). Trotz seiner Bewunderung für Grossbritannien waren ihm die Widersprüche eines Landes nicht entgangen, das zwar von einer glorreichen Geschichte, aber auch von einer angespannten wirtschaftlichen Situation und einem schwierigen Verhältnis zu Europa gekennzeichnet war.

Zwei Jahre zuvor, 1972, war Grossbritannien aus der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ausgetreten, die das Land im Jahr 1960 zusammen auch mit der Schweiz mitgegründetExterner Link hatte. Zugleich mit dem EFTA-Austritt erfolgte der Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Dieser Beitritt war jedoch von starken politischen Wirren begleitet.

1974, als die Labour Party wieder an die Macht kam, wurde das Abkommen mit der EU neu ausgehandelt und dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. 1975 stimmten 67,2 Prozent der Stimmberechtigten im Vereinigten Königreich (UK) für eine weitere Zugehörigkeit zur Europäischen Gemeinschaft. Das Ergebnis war folglich ganz anders als bei der Abstimmung zum Brexit von 2016.

Für Freihandel

Durch die Abstimmung von 1975 trennten sich die Wege zwischen Grossbritannien und der Schweiz innerhalb des europäischen Integrationsprozesses. «Zuvor hatten sich die Wege immer wieder gekreuzt», sagt Franziska Ruchti, Mitarbeiterin der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der SchweizExterner Link (Dodis).

Tatsächlich hatte die Schweiz ab Mitte der 1950er-Jahre entschieden die britische Idee einer grossen Freihandelszone in Westeuropa unterstützt. Erinnert sei auch an die berühmte Rede von Winston Churchill 1946 in ZürichExterner Link, als der britische Premierminister die Vision der Vereinigten Staaten von Europa entwickelte – ohne allerdings Grossbritannien miteinzuschliessen.

«Beide Länder hatten vorab eine rein wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa angestrebt und sich gegen die Schaffung von supranationalen Strukturen ausgesprochen», betont Ruchti.

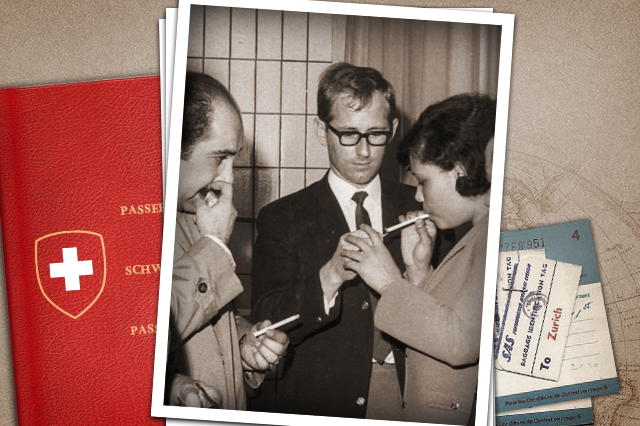

Der Abschluss der Römischen Verträge von 1957, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) errichtet wurde, zwang alle Nicht-Teilnehmerländer, einen eigenen Weg einzuschlagen. Am 4.Januar 1960 unterzeichneten Österreich, Dänemark, Norwegen, Schweden, Portugal, das Vereinigte Königreich und die Schweiz in Stockholm einen Vertrag zur Gründung einer Europäischen FreihandelsassoziationExterner Link (EFTA).

«Die Schweiz hatte angesichts der Unmöglichkeit, dem gemeinsamen Markt beizutreten, nur die Wahl zwischen der Isolierung und dem Zusammengehen mit den Sieben», hielt der damalige Generalsekretär des Eidgenössischen Aussendepartements, Robert Kohli, einige Monate zuvor festExterner Link.

Im Rahmen der EFTA arbeitete die Schweiz stets eng mit Grossbritannien zusammen, auch wenn die Interessen nicht immer die gleichen waren. «Im Zusammenhang mit der Dekolonisation gaben wirtschaftliche Gründe in London den Ausschlag, sich der EWG anzunähern», sagt Ruchti.

Auf der Suche nach einer Alternative

Bereits im Juli 1961 hatte Grossbritannien Verhandlungen für einen Beitritt zur EWGExterner Link aufgenommen. Diese Ausrichtung hatte natürlich eine Schwächung der EFTA zur Folge. Daraufhin beschloss die Schweiz nur einige Monate später, einen Antrag auf Assoziierung an die EWGExterner Link zu richten.

Die britischen Anträge bei der EWG – ein zweiter Antrag auf Mitgliedschaft wurde 1964 gestellt – stiessen auf das wiederholte Veto des französischen Präsidenten Charles de GaulleExterner Link.

Erst der Rücktritt von De Gaulle 1969 ermöglichte es den beteiligten Ländern, aus der Sackgasse herauszukommen. 1973 traten Grossbritannien, Dänemark und die Republik Irland (die nicht zur EFTA gehörte) der EWG bei, während in Norwegen der Beitritt an der Urne abgelehnt wurde.

Inzwischen unterzeichnete die Schweiz, die in den Vorjahren immer wieder ihren Handlungsspielraum erkundet hatte, ein Freihandelsabkommen mit der EWGExterner Link (Juli 1972). «Indirekt ist es Grossbritannien zu verdanken, dass die Schweiz an die EWG herangetreten ist und ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat, das immer noch ein Eckpfeiler der Beziehungen zwischen Bern und Brüssel ist», sagt Dodis-Direktor Sacha Zala.

(Übertragung aus dem Italienischen: Gerhard Lob)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch