Westliche Demokratien in der Krise. Sind sie bedroht?

Die Aktualität zeigt es mit Nachdruck: Die Demokratien in Europa und den USA stecken in einer tiefen Krise. Populistische Parteien sind in verschiedenen Ländern auf dem Vormarsch, auch in der Schweiz. Muss man dies als Zeit der Abenddämmerung der liberalen Demokratie in jenen Ländern sehen, in denen diese Idee geboren wurde? swissinfo.ch präsentiert einige Gedankengänge zu einer Debatte, in der es keine Gewissheit gibt.

In den letzten Jahren wiesen verschiedene Kommentatoren und UntersuchungenExterner Link darauf hin, dass die Zahl der Länder, die ein demokratisches Regierungssystem annahmen, stagniert, während sich bei autoritären Regimes eine Zunahme zeigt.

Diese Entwicklung folgte auf den Fall der Diktaturen in Lateinamerika in den 1980er-Jahren sowie auf die durch den Fall der Berliner Mauer 1989 und den Zerfall der Sowjetunion ausgelösten Demokratisierungsprozesse in Europa, Afrika und Asien.

Blick von aussen auf «Populismus» in der Schweiz

Nach Ansicht von Clive ChurchExterner Link vom «Center for Swiss Politics»Externer Link der Universität Kent in England steht das politische System der Schweiz unter Druck. Einrichtungen wie die direkte Demokratie hätten ihre Rolle verändert, erklärt der Professor: «In der Vergangenheit war sie ein Mittel, mit dem jene Leute, die vom politischen System ausgeschlossen waren, Einfluss ausüben konnten. Heute ist sie zu einem Werkzeug der politischen Parteien geworden.»

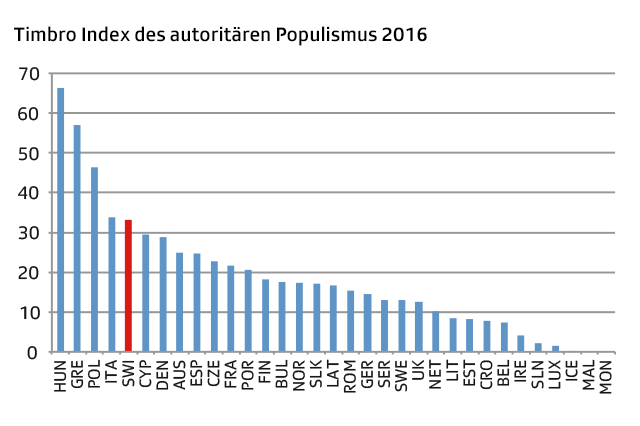

Church weist vor allem auf die Rolle der Schweizerischen Volkspartei (SVP) hin, der stärksten Partei des Landes, die eine konservative Politik verfolgt und rechts der liberalen Rechten angesiedelt ist. «Diese Partei ist Teil der grossen Strömung des autoritären Populismus in Europa. Die SVP gehört sogar zur Spitze, was den Wähleranteil angeht, und zu den ältesten Parteien in der populistischen Bewegung.»

Ist die SVP eine Partei, die sich gegen das System stemmt? Seit seinen Anfängen auf der politischen Bühne greift ihr Tribun Christoph Blocher regelmässig die politischen Eliten und Institutionen der Schweiz an.

Als er 2014 seinen Abgang aus dem Nationalrat bekannt gab – der grossen Kammer des Schweizer Parlaments – hatte der Frontmann der SVP gesagt, er wolle nicht mehr länger «Zeit im Parlament vergeuden». Und er hat auch schon erklärt, die Effizienz des Parlaments sei «wegen einer extremen Bürokratisierung stark gesunken».

Wie auch immer, die Wahlen in der Schweiz basieren auf einem Proporzsystem. «Das ist sehr wichtig. Mit einem Majorzsystem hätte die Schweiz sehr grosse Probleme. Doch mit dem Proporzsystem wird alles abgemildert», sagt der englische Professor, der eben das Buch «Political Change in Switzerland: From Stability to Uncertainty» (Politischer Wandel in der Schweiz: Von der Stabilität zur Unsicherheit) veröffentlicht hat, das bei Routledge erschienen ist.

In diesem Jahr hat die Unruhe mitten im Herzen der fest etablierten westlichen Demokratien zugenommen, mit dem Vorstoss autoritär-populistischer Parteien, vor allem am rechten Rand des politischen Spektrums, aber nicht nur.

Muss man dies als einen Ausdruck von Proteststimmen sehen – aufgrund der Schwierigkeiten der Regierungen, die vielfältigen Krisen zu bewältigen, vor denen die Welt steht (rascher Wandel im Wirtschaftssektor, Neudefinition der Kräfteverhältnisse unter den Grossmächten, Terrorismus, grosse Bevölkerungsbewegungen zwischen den Kontinenten, Klimawandel und Umweltkrisen)?

Das Übel sitze tiefer, unterstreicht ein ArtikelExterner Link, der in der Ausgabe des «Journal of Democracy» vom Juli erschien. Die Publikation wird viermal jährlich vom «National Endowment for DemocracyExterner Link» veröffentlicht, einer vom amerikanischen Kongress finanzierten Institution zur Förderung der liberalen Demokratie weltweit.

Unter dem Titel «The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect» (Die Gefahr der Entkonsolidierung: Kluft der Demokratie) analysiert der Artikel die Daten, die zwischen 1995 und 2014 von «World Values SurveysExterner Link» zusammengetragen wurden, einem internationalen Sozialforschungsprojekt mit Sitz in Schweden.

Die Autoren Roberto Stefan Foa und Yascha Mounk schreiben, in den 1980er- und 1990er-Jahren seien die «befragten jungen Menschen viel enthusiastischer gewesen, was den Schutz der Meinungsfreiheit anging, und viel weniger anfällig für extreme politische Positionen als ältere Leute. Heute sind die Rollen umgekehrt: Insgesamt ist die Unterstützung für politischen Extremismus in Nordamerika und Westeuropa bei Jungen viel höher (als bei älteren Menschen, N.d.R.), und die Unterstützung der Meinungsfreiheit ist schwächer geworden».

Militärregime: eine verführerische Option

Die Autoren heben besonders hervor, dass der Anteil der Menschen, die der Ansicht sind, eine Militärregierung sei eine gute oder sehr gute Lösung, in den USA in den letzten 30 Jahren stetig gestiegen ist. 1995 waren es 1/16 der befragten Personen, heute 1/6.

Noch frappanter: 1995 erklärten 6% der jungen reichen Amerikaner, es sei «gut», wenn die Armee die Macht übernehme, heute sind es 35%. Die gleiche Tendenz zeigt sich in Europa, auch wenn das Ausmass etwas geringer ist: 6% der jungen, nach 1970 geborenen Befragten mit hohem Einkommen fanden 1995 eine Militärregierung positiv, heute sind es 17%.

Was die Autoren zu folgender Aussage führte: «Diese Feststellung ist bemerkenswert: Die zunehmende Unterstützung für anti-liberale Politik motiviert nicht nur arme unterbeschäftigte mittleren Alters. Auch unter jungen Reichen und Privilegierten findet man eifrige Anhänger.»

Geben diese jungen Amerikaner, indem sie sich offen zeigen für eine Militärregierung, nicht einfach ihrer Unzufriedenheit mit dem aktuellen System Ausdruck? «Das sagte ich mir auch, als die in dem Artikel zitierten Daten zum ersten Mal sah. Ich fand es sehr schwierig, das zu glauben, denn in den USA hat es nie eine Militärregierung gegeben», sagt Marc PlattnerExterner Link, Direktor der Redaktion des «Journal of Democracy».

«Doch nach dem, was in den USA seit sechs Monaten auf der politischen Bühne abläuft, sehe ich das immer weniger so. Ein Teil der Wählerschaft – noch ist es eine Minderheit – ist mit dem Funktionieren der Demokratie extrem unzufrieden. Dieser Teil scheint bereit, politische Alternativen in Betracht zu ziehen, die nicht demokratisch oder nicht liberal sind.»

Probleme der Methode

Karima BousbahExterner Link, Doktorandin im Rahmen des Forschungsprojekts «Democracy Barometer»Externer Link des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF), hegt ihre Zweifel: «Es gab einen Wandel, was die Bekenntnis zu den Werten angeht, welche die Demokratien der westlichen Länder untermauern. Ich glaube dennoch, dass der Artikel eine allzu alarmistische Linie verfolgt. Zudem vergleicht er die USA mit Europa, dieser allgemeine Vergleich kann aber – angesichts ihrer Vielfalt – nicht einfach auf alle Länder angewendet werden, die Europa ausmachen.»

Die Forscherin fügt zudem hinzu, dass es keine Daten darüber gebe, wie verbunden sich junge Leute in der Schweiz den liberalen Werten der Demokratie gegenüber fühlten.

Auch David SylvanExterner Link, Professor am Genfer Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung, hat Vorbehalte. «Der Artikel ist, was die akademische Perspektive angeht, respektabel. Aber er weist einige Probleme auf, zum Beispiel, was die Auswahl der Daten angeht, oder der Zeiträume, die in Betracht gezogen sowie der Vergleiche, die gezogen werden. Die These des Artikels ist vielleicht wahr. Doch die vorgelegten Daten lassen auf keinen Fall zu, solche Schlussfolgerungen zu ziehen.»

Debatte der Neokonservativen

David Sylvan verortet diese Analyse auch in der politischen und intellektuellen Landschaft der Vereinigten Staaten. Der Experte für internationale Beziehungen und Politwissenschaften schätzt, dass «dieser Artikel ein Beitrag zu einer Debatte zwischen verschiedenen Komponenten der neokonservativen Bewegung ist».

Eine Debatte, die nach dem Fall der Berliner Mauer durch zwei weltweit bekannte Autoren verkörpert wurde: Durch Francis Fukuyama 1992 mit seinem Werk «The End of History and the Last Man» (Das Ende der Geschichte und der letzte Mensch) und Samuel Huntington mit «The Clash of Civilizations» (Kampf der Kulturen), das 1993 erstmals publiziert wurde. Dabei ging es um die Vision, die den unvermeidbaren Sieg der liberalen Demokratie der These entgegensetzte, nach der die demokratischen Werte des Westens von anderen Denksystemen der Welt angegriffen werden. Eine Debatte, die weit über die USA hinaus noch immer die Gemüter erregt, auch jene politischer Entscheidungsträger.

Die katastrophalen Ergebnisse der neokonservativen Vision, auf der die Aussenpolitik von Präsident George W. Bush nach den Attentaten vom 11. September 2001 fusste, sind weitum bekannt. Die Invasion Iraks 2003 ist eine der Blaupausen der aktuellen Kriege im Nahen Osten.

Internationaler Tag der Demokratie

Seit 2008 feiert die UNOExterner Link jedes Jahr am 15. September den Internationalen Tag der DemokratieExterner Link.

Dieses Jahr steht der Tag unter dem MottoExterner Link «Demokratie und Agenda 2030Externer Link für eine nachhaltige Entwicklung». Die Agenda wurde im letzten Jahr von der UNO-Vollversammlung verabschiedet, um die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bis ins Jahr 2030 zu erreichen, mit denen unter anderem «Armut in jeder Form beendet, dem Hunger ein Ende gesetzt, Ungleichheiten und Klimawandel bekämpft werden sollen, immer darauf bedacht, dass kein Mensch zurückgelassen werden darf».

Doch untergraben diese Realitäten jegliche Glaubwürdigkeit dieser Analysen, vor allem jener, die im Artikel des «Journal of Democracy» dargelegt wird, die Marc Plattner nicht als Frucht neokonservativer Autoren sieht? Der Vorstoss der populistischen Parteien in Europa ist keine Fata Morgana. Genauso wenig wie die polarisierende, gegen das aktuelle System gerichtete Kampagne von Donald Trump in den USA.

Widerstandsfähige Demokratien?

René SchwokExterner Link, Direktor des Instituts für Globale Studien der Universität Genf, zeigt sich relativ gelassen. «Was man nicht genug sagt, ist, dass die extremistischen linken und rechten Parteien der Demokratie und dem Rechtsstaat verbunden sind, wie es mir scheint. Marine Le Pen könnte zwar unter Umständen die Wahlen in Frankreich gewinnen. Aber wenn sie beim nächsten Mal verlieren würde, ginge sie in die Opposition und würde nicht zu einem Staatsstreich schreiten», sagt er.

«Wie in Polen kann es gewisse Angriffe gegen Demokratie und Rechtsstaat geben, aber noch ist dieses Land eine Demokratie. Es stimmt, die aktuelle technologische Revolution wirkt destabilisierend, und Ausländer, Immigranten und die Europäische Union dienen als Projektionsflächen zum Abreagieren. Man muss also wachsam bleiben. Aber schliesslich bedeutet Demokratie ja nicht, dass es keine Konflikte gibt, keine wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten, keine Frustrationen oder Korruption und anderes mehr», gibt Schwok zu bedenken.

Die unruhigen Zeiten, die wir jetzt durchmachen, werden zeigen, wie weit die etablierten Demokratien den Schock des Wandels auffangen werden können.

Die Demokratie – aus Sicht der UNO

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische RechteExterner Link (UNO-Pakt II) hält die Rechtsgrundlage der Demokratie in Zusammenhang mit dem Völkerrecht fest, besonders:

– Recht auf freie Meinungsäusserung

– Recht auf friedliche Vereinigung und Versammlung

– Recht und Möglichkeit, an der Gestaltung des öffentlichen Lebens teilzunehmen, unmittelbar oder durch frei gewählte Repräsentanten

– Aktives und passives Wahlrecht, im Rahmen von periodisch durchgeführten, echten Wahlen (allgemeines Wahlrecht, geheime Wahlen, um den freien Ausdruck des Wählerwillens zu garantieren)

– Rechtsgleicher Zugang zu öffentlichen Ämtern

Der UNO-Pakt II wurde am 16. Dezember 1966 von der UNO-Generalversammlung verabschiedet und trat am 23. März 1976 in Kraft. Die Schweiz ist dem Abkommen am 18. Juni 1992 beigetreten, am 18. September 1992 trat es für die Schweiz in Kraft.

(Übertragung aus dem Französischen: Rita Emch)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch