Opfer werden entschädigt

Nach dem Nationalrat hat sich auch der Ständerat für eine finanzielle Entschädigung ehemaliger Verdingkinder ausgesprochen. Vorgesehen ist eine Summe von 300 Millionen Franken. Nach diesem Parlamentsentscheid signalisierten die Initianten der Wiedergutmachungsinitiative, dass sie ihre Vorlage zurückziehen wollen.

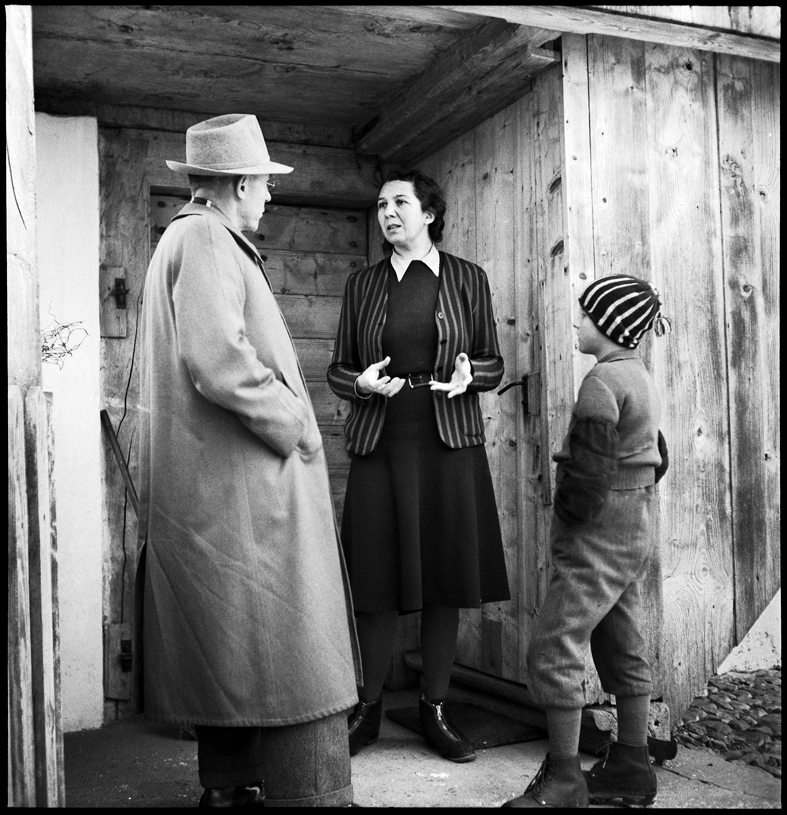

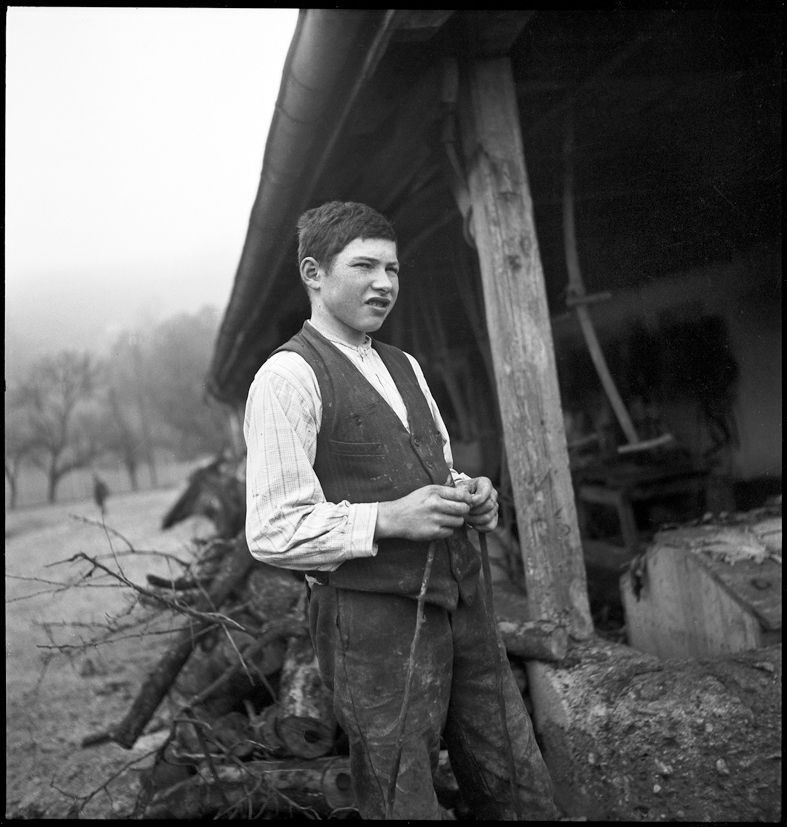

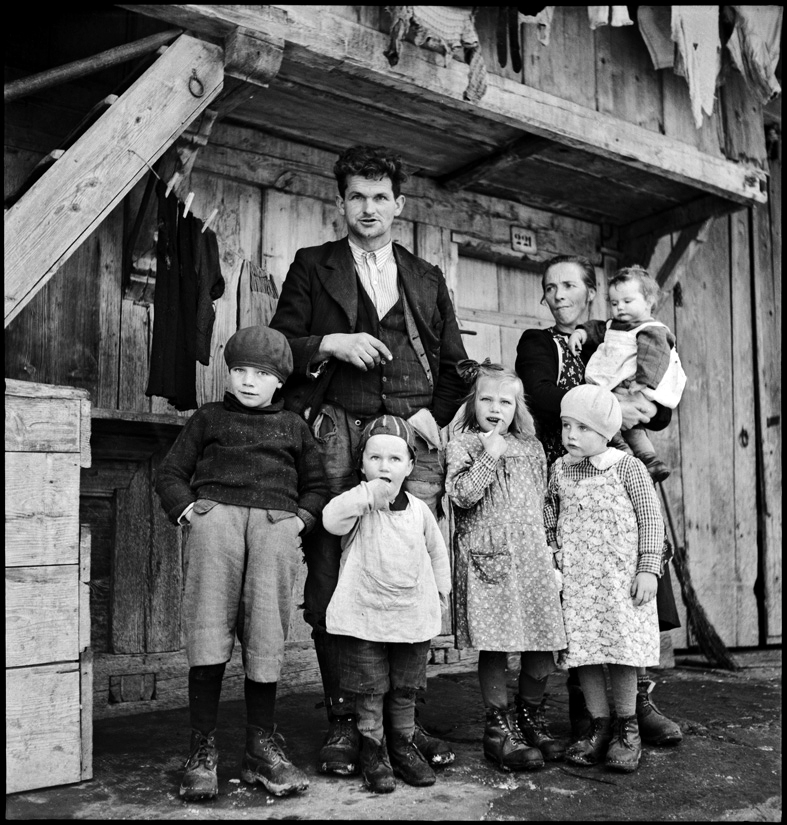

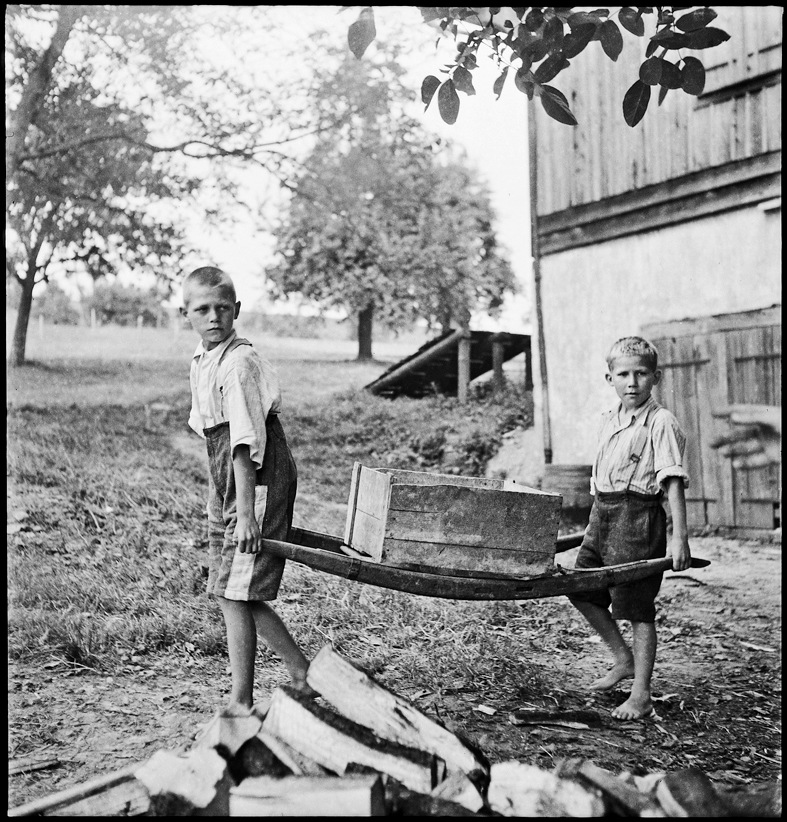

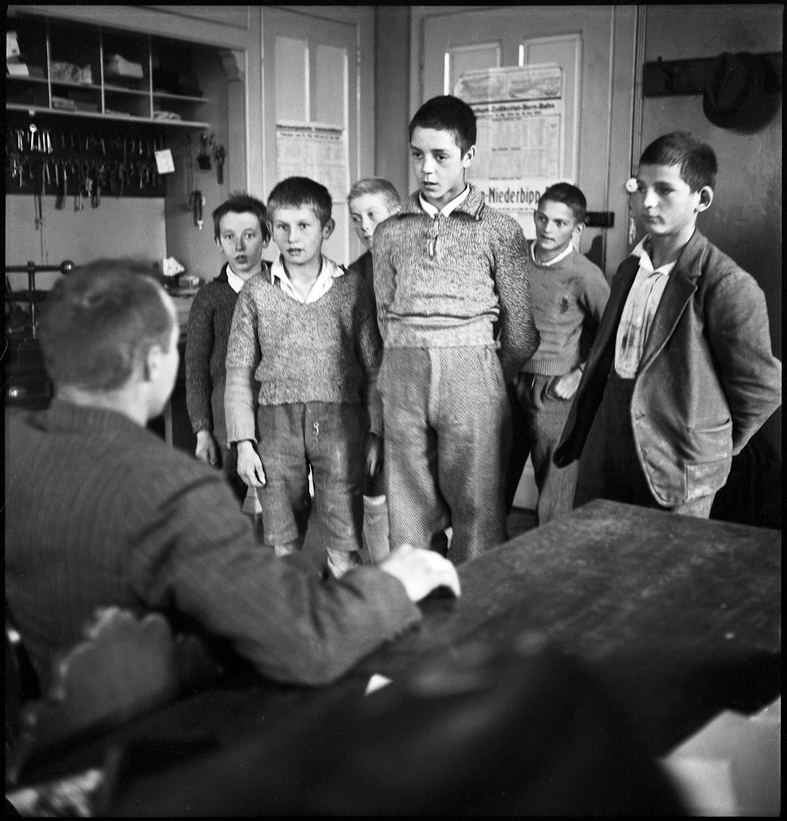

Bis ins Jahr 1981 nahmen die Behörden armen Familien die Kinder weg – unter dem Vorwand, die Eltern seien randständig. Eine Praxis, die Zehntausende Kinder betraf und heute als skandalös betrachtet wird. Das Schicksal dieser Kinder war häufig schlimm: Zwangsarbeit, Wegsperrung, Misshandlungen und sogar Sterilisation.

Ein überparteiliches Komitee forderte mit einer 2014 eingereichten VolksinitiativeExterner Link einen Fonds von 500 Millionen Franken zur Entschädigung der Opfer sowie eine historische Untersuchung, um Klarheit in die Angelegenheit zu bringen.

Entschädigungen schon im nächsten Jahr

Das Parlament hat den Betrag auf 300 Millionen Franken beschränkt. Gemäss Schätzungen des Bundes sind 12’000 bis 15’000 Personen anspruchsberechtigt, die von den Fremdplatzierungen persönlich und gravierend betroffen waren. Sie dürften Entschädigungen von durchschnittlich 20’000 bis 25’000 Franken erhalten.

Das Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 (AFZFG) enthält aber mehr als finanzielle Unterstützung: Es anerkennt, dass den Opfern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen Unrecht angetan worden ist, «das sich auf ihr ganzes Leben ausgewirkt hat».

Die Autoren der Initiative haben den Entscheid des Parlaments als «akzeptabel» bezeichnet und angekündigt, dass sie ihr Begehren zurückziehen wollen, wenn der Gegenvorschlag vom Parlament in der Schlussabstimmung gutgeheissen werde. Wenn kein Referendum ergriffen wird, könnten die ersten Entschädigungen ab April 2017 ausbezahlt werden.

Lob für das Instrument der Volksinitiative

Die Vorsteherin des Justiz- und Polizeidepartements, Simonetta Sommaruga, erinnerte die Parlamentarier daran, dass es der Entscheid ermögliche, eine Ungerechtigkeit gegenüber Opfern anzuerkennen, von denen einige heute noch lebten.

Dass einige der Opfer bereits betagt sind, gibt der Angelegenheit auch eine zeitliche Dringlichkeit: «Wir haben keine Angst, die Vorlage dem Stimmvolk zu unterbreiten, aber bis zur Umsetzung der Initiative würde es mehrere Jahre dauern», sagte Ständerat Joachim Eder (FDP).

Andere Parlamentarier lobten die Volksinitiative als Instrument der direkten Demokratie und als Druckmittel, die Behörden zum Handeln zu bringen.

«Ohne den Druck der Initiative wäre es kaum vorstellbar, dass die Opfer nun von konkreten finanziellen Entschädigungen profitieren können», sagte Ständerat Paul Rechsteiner (SP).

Sogar Werner Hösli (SVP), einsamer Gegner der Vorlage im Ständerat, beschrieb die Volksinitiative als legitimes Mittel im Kampf für eine bestimmte Sache.

(Übertragung aus dem Französischen: Peter Siegenthaler und Sibilla Bondolfi)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch