Warum Reden Gold ist

Der US-Präsident schwieg bei der Frage, ob er eine Abwahl am 3. November akzeptieren würde. Was ist los mit der ältesten Demokratie der Welt? Experten verweisen auf die Schweiz, wo die Kultur des Miteinander-Redens antidemokratische Tendenzen verhindert.

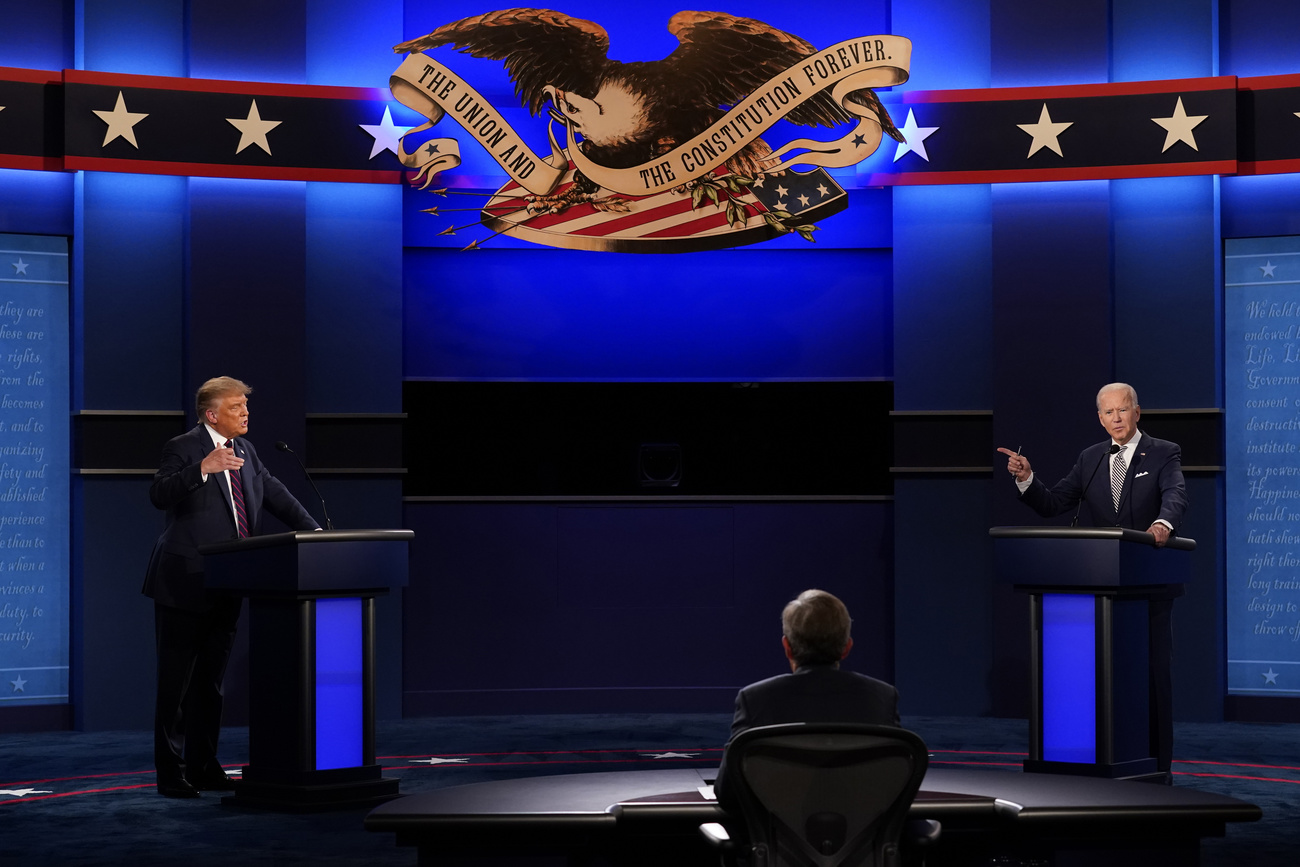

Es war ein beängstigender Moment für die US-Demokratie, als Präsident Donald Trump in einem Interview folgende Frage unbeantwortet liess: Ob er das Ergebnis der Präsidentschaftswahl am 3. November akzeptieren werde. Stattdessen warnte er seine Anhänger davor, sich auf eine Katastrophe für die Demokratie vorzubereiten. «Das wird ein Wahlbetrug, wie Sie ihn noch nie erlebt haben», sagte er während der TV-Debatte mit seinem Herausforderer Joe Biden.

Der US-Präsident stellte auch die Fairness der Briefwahl in Frage, die bereits in den 1880er-Jahren eingeführt worden war und heute über 80 Prozent der Wählerschaft offen steht. Und er wandte sich öffentlich an die rechtsextreme Gruppierung «Proud Boys» und wies diese an, «sich bereit zu halten, bis das Wahlergebnis feststeht».

Diese Tendenz hin zu antidemokratischem Verhalten in den USA, der ältesten modernen Demokratie der Welt, ist laut dem Politikwissenschaftler Adam Przeworski kein Ausreisser im internationalen Vergleich. Przeworski, ein Professor an der New York University, zählte 68 Staaten, die in ihrer Geschichte noch nie eine friedliche Machtübergabe erlebt haben.

«Tatsächlich sind friedliche Machtübergaben und die Akzeptanz von Wahlentscheidungen in modernen Staaten relativ selten», sagt er und verweist auf seine Forschung, die über 3000 Wahlen in 230 Jahren abdeckt.

Checks and balances

In Afrika wurde einst ein Ehrenpreis geschaffen, der Staatsoberhäupter auszeichnet, die nach Wahlniederlagen bereitwillig zurücktraten. 2007 wurde der Mo-Ibrahim-Preis symbolisch an Nelson Mandela verliehen. Doch während sechs der vergangenen zehn Jahre fand die internationale Jury keinen geeigneten Kandidaten. Oder anders gesagt: Es gab in diesen Jahren keinen Präsidenten, der bereit war, eine Abwahl einfach so hinzunehmen.

Eine solche Unwilligkeit, Wahlen oder Referenden zu akzeptieren, sei «ein klares Zeichen dafür, dass die Demokratie in einem Land zu schwach ist», sagt der Berner Politikwissenschaftler Marc Bühlmann. «In einer echten Demokratie gibt es keine Niederlage, sondern nur Ergebnisse», erklärt er.

In vielen Ländern dient der Gang an die Wahlurne nicht nur dazu, die Staatsmacht zu kontrollieren, sondern hilft auch, verschiedene konkurrierende Interessen auszugleichen.

Die US-Verfassung stellt bewusst ein Spannungsverhältnis zwischen dem Präsidenten und dem Kongress her, der oft von der jeweils anderen grossen Partei kontrolliert wird. In Deutschland werden die Wahlen in jedem der 16 Bundesländer über die fünfjährige Legislaturperiode des Bundestages verteilt, so dass die Wähler das Kräfteverhältnis im Bundesrat, in dem die Bundesländer vertreten sind, feinjustieren können.

Und in Frankreich besteht oft ein so genanntes Kohabitations-Verhältnis, bei dem der Präsident und die stärkste Fraktion im Parlament zwei entgegengesetzten politischen Lagern angehören und dem Präsidenten somit keine eigene Mehrheit im Parlament zur Verfügung steht. Diese Art von Machtteilungs- und Ausgleichsmechanismen kann es einem politischen Lager erleichtern, ein negatives Wahlergebnis zu akzeptieren.

Abstimmungen sind selten endgültig

Ähnliches existiert auch in der Schweiz, die Ausgleichs- und Mitsprachemechanismen sind in der Alpenrepublik stark etabliert. «Ein eindrückliches Beispiel war die jüngste Volksabstimmung vom 27. September», sagt Bühlmann, der das Forschungsprojekt Swissvotes leitet, das alle Schweizer Abstimmungsergebnisse auswertet.

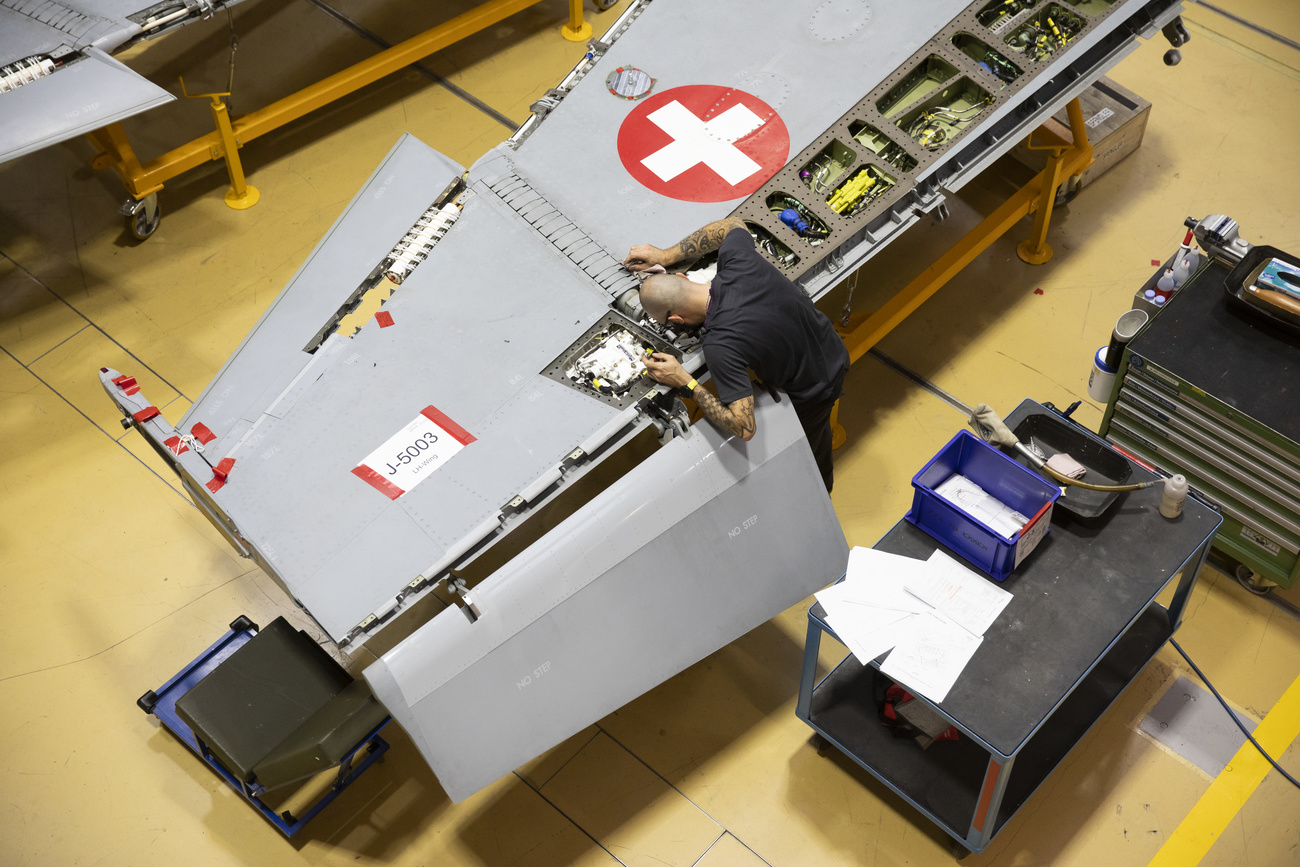

Unter anderem stimmten die Schweizer und Schweizerinnen an jenem Septembersonntag über den Kauf neuer Kampfflugzeuge für die Armee ab. Und dabei wurde es spannend. Sollte die Schweiz sechs Milliarden Franken für eine neue Jetflotte ausgeben oder nicht? Am Ende gewannen die Kauf-Befürworter ganz knapp: Weniger als 9000 von über 3 Millionen abgegebenen Stimmzetteln machten den Unterschied.

Mehr

Warum die Welt staunt, wenn die Schweiz über Kampfjets abstimmt

Obwohl «ihre Seite» die Abstimmung für sich entschied, räumte Verteidigungsministerin Viola Amherd sofort ein, dass ein künftiger Kauf «günstiger als geplant» sein könnte, während die Verliererseite, die gegen den Kauf gewesen war, Pläne für eine neue Initiative zu dem zu kaufenden Flugzeugtyp ankündigte. Mit anderen Worten: Die Abstimmung beendete das Gespräch nicht. Im Gegenteil.

«Möglicherweise könnte das Eingehen des Bundesrats auf die Bedürfnisse der Wähler und Opposition eine neue Abstimmung verhindern», sagt Giada Gianola, Politikwissenschaftlerin an der Universität Bern. Das politische System der Schweiz biete viele Möglichkeiten für Bürger und politische Gruppen, die Tagesordnung zu bestimmen und am Entscheidungsprozess teilzunehmen, stellt sie fest. «Wir sehen bereits neue Anläufe für Vorlagen zu Elternurlaub, Jagdgesetz und europäische Integration.» Über alle drei Themen wurde am 27. September bereits abgestimmt.

Das Recht, gehört zu werden

Nicht alle Schweizer Wählerinnen und Wähler schätzen es, drei- oder viermal im Jahr an die Urne gebeten zu werden und sich in politische Kämpfe einzumischen. So gab es auch schon Bestrebungen im Parlament und auch in kantonalen Regierungen, Wartefristen für neue Bürgerinitiativen einzuführen.

«Solche Einschränkungen und Wartezeiten gibt es in vielen Staaten mit direktdemokratischen Mechanismen», sagte Klaus Hofmann, Herausgeber des «Direct-Democracy-Navigator»Externer Link, ein Forschungsprojekt der Universität Wuppertal, das fast 1800 verschiedene Verfahren auf lokaler, regionaler, nationaler und transnationaler Ebene ausgewertet hat.

Doch der Bundesrat lehnt seit langem jeden Versuch ab, die Initiativ- und Referendumsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken. Das Fehlen solcher Barrieren habe noch nie zu grossen Störungen oder Spannungen im öffentlichen Leben geführt, argumentierte der Bundesrat im Jahr 1986 und reagierte damit auf einen Vorschlag eines Parlamentariers aus Basel, der als Angestellter in der chemischen Industrie verärgert darüber war, dass einen Tag nach einer Volksabstimmung über einen ähnlichen Vorschlag eine Initiative zur Einschränkung von Tierversuchen lanciert wurde.

Keine Mitsprache auf Bundesebene

Die direkte Demokratie kann die Macht der Wahlsieger reduzieren und damit auch den Preis einer Niederlage. Solche Mechanismen existieren auch in den Vereinigten Staaten, jedoch nicht auf nationaler Ebene. Gemäss Sarah Rosier von Ballotpedia, einem unabhängigem Online-Medium, das die US-Politik auf allen Ebenen unter die Lupe nimmt, bieten 49 der 50 US-Bundesstaaten Möglichkeiten, neue Gesetze oder Verfassungsänderungen über die jeweiligen Parlamente in eine öffentliche Abstimmung zu schicken. «25 Bundesstaaten erlauben den Bürgern sogar, selbst ein Referendum über neue Gesetze zu beantragen», ergänzt sie.

«Unser grosses Problem ist, dass wir keine direkte Demokratie auf Bundesebene haben», sagt Dane Waters, ein republikanischer Parteistratege und ehemaliger Verwaltungsbeamter. «Amerika steht nun vor einer seiner grössten Prüfungen seit dem Bürgerkrieg», sagt er. «Das Land ist gespalten, und das hat seine Wurzeln in den wirtschaftlichen, moralischen und sozialen Differenzen. Hätten die USA eine direkte Demokratie auf nationaler Ebene, so könnten diese Unterschiede durch Volksentscheide angegangen werden.»

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Diskutieren Sie mit!