Widmer-Schlumpf unterzeichnet schweren Herzens

Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf hat am 11. Juli das neue Erbschaftssteuer-Abkommen zwischen der Schweiz und Frankreich unterzeichnet, ein "Kompromiss", wie sie sagt. Doch die parlamentarische Rechte könnte das Abkommen noch kippen, da es ihrer Meinung nach Frankreich zu einseitig begünstigt.

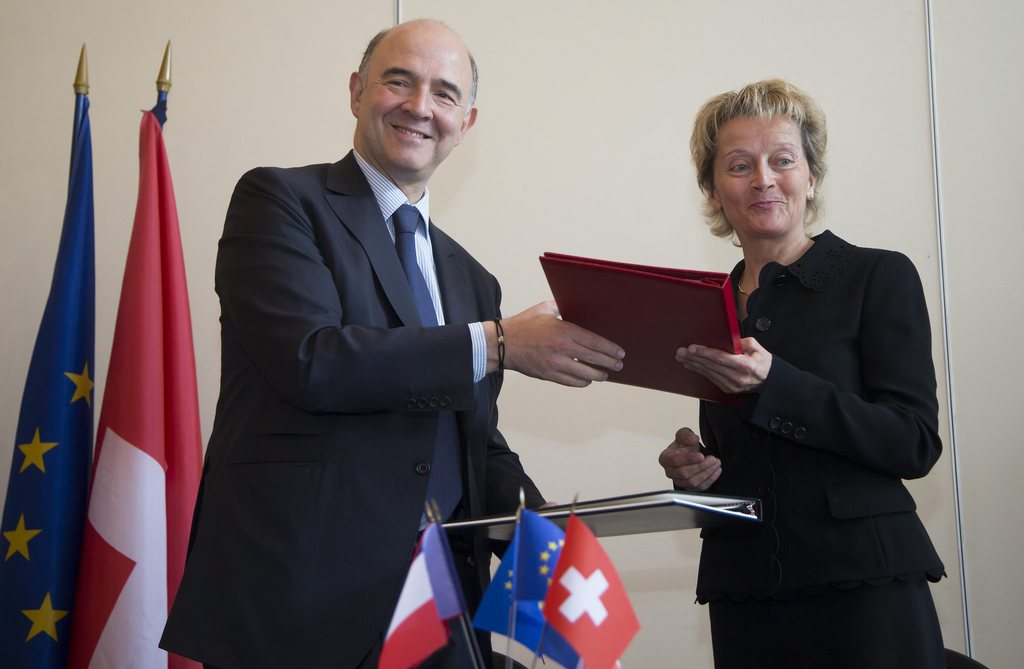

«Ich hätte das alte Abkommen bevorzugt.» Mit diesem etwas seltsamen Eingeständnis hat die Finanzministerin zusammen mit ihrem Amtskollegen Pierre Moscovici in Paris das franko-schweizerische Erbschaftssteuer-Abkommen unterzeichnet.

Der Text ist nicht gerade vorteilhaft für die Schweiz. Bis heute musste gemäss dem alten Abkommen von 1953 der in Frankreich lebender Erbe eines in der Schweiz Verstorbenen keine oder fast keine Steuern entrichten. Denn das Wohnland des Verstorbenen besteuerte das Erbe. Allerdings besteuerten die französischsprachigen Kantone Erbschaften relativ tief. Nun, mit dem neuen Abkommen, wird ein Erbe nach französischer Praxis besteuert: Eine Erbschaft über 1,8 Millionen Euro wird mit bis zu 45% besteuert.

Am Morgen vor der Unterzeichnung im französischen Finanzministerium spielte Eveline Widmer-Schlumpf den Ball tief. «Es ist ein Kompromiss», sagte sie. Doch welche Konzessionen konnte die Schweiz seit der Paraphierung des Textes im August 2012 Frankreich entlocken?

Es sind nur sehr wenige. So soll ein Erbe nicht von Frankreich besteuert werden, wenn er weniger als acht Jahre in Frankreich lebt. Frankreich hatte sechs Jahre vorgeschlagen. Und die Schweizer Kantone behalten ihre (moderate) Steuersouveränität: Eine bereits in der Schweiz entrichtete Steuer wird von der französischen Steuerbehörde ganz einfach angerechnet. Auch Familien-Unternehmen, die Immobilien in der Schweiz besitzen und die nicht im Immobiliengeschäft tätig sind, werden von Frankreich nicht besteuert.

Schliesslich soll das Abkommen nicht, wie zu Beginn der Verhandlungen geplant, am 1. Januar 2014 in Kraft treten, sondern am Tag nach der Ratifizierung des Textes durch die beiden Länder.

Die Auslandschweizer-Organisation (ASO) bedauert die Unterzeichnung des Erbschaftssteuer-Abkommens zwischen Frankreich und der Schweiz, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Das Abkommen berücksichtige die Interessen der 180’000 Schweizerinnen und Schweizer in Frankreich ganz klar nicht und schaffe einen Präzedenzfall für einen Drittstaat, auf Schweizer Boden Steuern zu erheben.

«Nicht einfach» für die Schweiz

«Ich weiss, es ist nicht einfach für meine Amtskollegin», gab der französische Wirtschafts- und Finanzminister Moscovici zu. «Nicht einfach», einen Text zu unterzeichnen, der durch und durch unvorteilhaft für die Schweiz ist, wie zahlreiche Parlamentarier, besonders aus dem rechten Lager, betonen.

Es ist umso weniger «einfach», als das Abkommen von einem Zusatz-Protokoll begleitet wird, das nichts mit Erbschaften zu tun hat. Dieses Protokoll erlaubt es Frankreich, der Schweiz «Gruppen-Anfragen» über Personen zukommen zu lassen, von denen vermutet wird, dass sie in der Schweiz nicht deklarierte Konten besitzen.

Fast «Fishing Expeditions»

Im letzten Februar hat die Schweiz im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) dieser neuen Massnahme in der internationalen Steuer-Kooperation zugestimmt. Nun ist dieses Prinzip in die bilateralen Beziehungen mit Frankreich aufgenommen worden.

Konkret kann Paris in Bern «Gruppen-Anfragen» deponieren, die eine genau festgelegte Periode betreffen, eine bestimmte Bank oder gewisse Personen. «Das ist schon sehr nah bei den ‹Fishing Expeditions›, welche die OECD verboten hat», gibt man in diplomatischen Kreisen der Schweiz zu bedenken. «Das ist das Äusserste, was der OECD-Standard noch erlaubt, der normalerweise der automatische Informationsaustausch ist.»

«Der automatische Informationsaustausch muss zum internationalen Standard werden», wünscht sich Moscovici. «Das geht aber nicht von heute auf morgen. In der Zwischenzeit müssen die noch bestehenden Einschränkungen in der Kooperation ausgeräumt werden.»

Widmer-Schlumpf hat ihre Unterschrift ohne Zweifel auf das Papier gesetzt, um einen «Bruch» zwischen den beiden Ländern zu verhindern. Denn dieser hätte eine einseitige Kündigung des alten Abkommens durch Frankreich bedeutet. Im Juni schien noch alles möglich, auch solch ein unfreundlicher Akt.

«Das wäre eine zu schwere Entscheidung gewesen», schätzt heute der sozialistische Minister, der Ende Jahr die Schweiz besuchen wird. Doch Pierre Moscovici warnt gleichzeitig: «Die beiden Regierungen setzen sich dafür ein, dass dieser Text möglichst rasch ratifiziert wird.»

Eveline Widmer-Schlumpf und ihr Amtskollege Pierrre Moscovici zeigten sich erfreut über die Wiederaufnahme des im vergangenen Jahr vereinbarten Dialogs zur Lösung hängiger Finanz- und Steuerfragen.

Die beiden Minister vereinbarten die Einsetzung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, die im September ihre Arbeit aufnehmen soll.

Dabei geht es besonders um die Amtshilfe in Steuersachen, die Regularisierung unversteuerter Vermögenswerte aus der Vergangenheit, die Besteuerung nach dem Aufwand (Pauschalbesteuerung) und die Anwendung der Regeln zum Flughafen Basel-Mülhausen.

Zudem wird Finanzministerin Widmer-Schlumpf ihren französischen Amtskollegen Moscovici im November dieses Jahres nach Bern einladen.

«Schweinerei»

Das wird in der Schweiz wohl nicht so einfach über die Bühne gehen. Am 19. Juni hat der Nationalrat (grosse Parlamentskammer) eine klare Botschaft an Frankreich geschickt: Mit 120 gegen 63 Stimmen hat er eine Motion gutgeheissen, die der Regierung untersagt, dass ein anderes Land Immobilien in der Schweiz besteuern kann – was das neue Abkommen ermöglichen würde.

Sehr verärgert über das Abkommen ist Nationalrat Jean-François Rime von der Schweizerischen Volkspartei (SVP). Er bezeichnet es als eine «Schweinerei erster Güte» und ist überzeugt, dass es im Parlament durchfallen wird.

«Das Abkommen wird sicher im September im Ständerat und im Dezember im Nationalrat beraten. Wir brauchen danach drei Monate, um die 50’000 Unterschriften für ein Referendum zu sammeln. Doch ich denke, das wird nicht nötig sein. Ich glaube, das Parlament wird diesen Text, der allen üblichen Gepflogenheiten widerspricht, ablehnen. Meine freisinnigen und christdemokratischen Kollegen erscheinen mir ebenso überzeugt wie ich.»

(Übertragen aus dem Französischen: Christian Raaflaub)

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch