Das zerbombte Dorf als Übungsplatz für Katastropheneinsätze

Die Schweiz verfügt über ein einzigartiges Trümmerdorf. Hier üben Rettungskräfte aus aller Welt Einsätze in Erdbeben- oder Kriegsgebieten.

Eine schmale Strasse und geschwungene Wege führen durch das Dorf Epeisses am Ufer der Rhone, nahe der Grenze zu Frankreich. Wobei «Dorf» irreführend ist: In der ehemaligen Kiesgrube stehen ein gutes Dutzend Ruinen aus Beton, ausgebrannte Autos und einige Container. Vom Hotel Ibis sind lediglich Steinbrocken und ein schief stehendes Schild zu sehen. Wären die zerbombten Häuser höher, man fühlte sich nach Aleppo versetzt.

Ein Hund klettert über Betonblöcke und Unrat, schnüffelt in den Ritzen, bleibt abrupt stehen und bellt. Er hat den Geruch eines Menschen wahrgenommen.

Bei dem Mann, der an diesem trüben Novembertag nach Stunden des Wartens unverletzt aus den Trümmern gezogen wird, handelt es sich um einen Schweizer Militärangehörigen der Rettungstruppe, der seinen WK (Wiederholungskurs) leistet und dessen Aufgabe lautet: Ein Erdbebenopfer mimen.

Der Mann hat die Nacht in einem Schlafsack unter Tonnen von Geröll verbracht, ohne Internetverbindung, aus Langeweile scrollte er sich durch sein Foto-Archiv auf dem Smartphone. «Ich habe tausend Fotos aussortiert», sagt er grinsend. Nun macht er sich über einen Teller dampfende Kartoffeln mit Fleisch und Sauce her.

Helfende sollen keine Zusatzbelastung sein

Einige Meter weiter löffeln Gestalten in orangen Schutzanzügen mit heissem Wasser angerührte Trockennahrung. Es sind Rettungstruppen aus verschiedenen Ländern, die hier von der UNO für internationale Einsätze zertifiziert werden. Dass es für diese Retter:innen nur Beutelnahrung gibt, ist Teil dieser sogenannten Klassifizierung.

Wenn internationale Rettungsteams nach Erdbeben, Überschwemmungen oder Waldbränden und Explosionen ins Ausland geschickt werden, sollen sie den dortigen Behörden helfen und nicht zur Last fallen, weil beispielsweise Hotelzimmer und Mahlzeiten organisiert werden müssen. Die Teams müssen aus diesem Grund zehn Tage selbstversorgend sein.

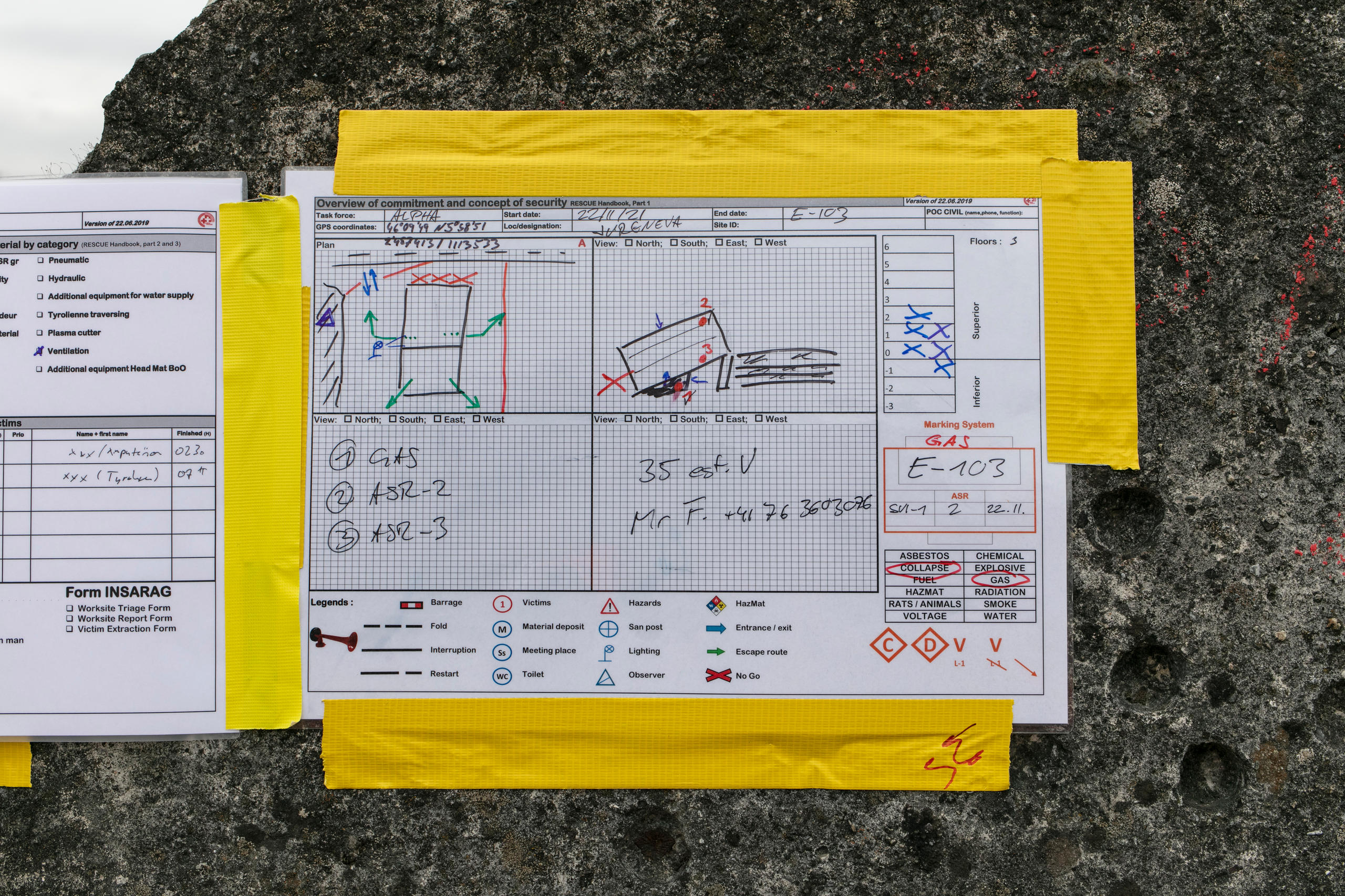

Konkret ist auch das Übungsszenario: Ein Erdbeben der Stärke 7.1 hat die Umgebung von Genf getroffen. Tausende Personen wurden verschüttet. Rettungskräfte aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz müssen die Opfer nun aus den Trümmern bergen.

Die Übung dauert 48 Stunden, organisiert ist sie von der humanitären Hilfe der Schweiz und der Schweizer Armee. Die Pompiers de l’urgence international, die @fire Germany sowie die Rettungskette Schweiz werden für ihre Klassifizierung von der UNO bewertet. Nicht bewertet werden die Teams aus Holland, Armenien und Luxemburg, sie nehmen zu Übungszwecken teil. Alles muss so gemacht werden, wie es im Ernstfall ablaufen würde. Einzig die verschütteten «Opfer» sind davon ausgenommen, sie dürfen einen Notfalltunnel benutzen, wenn ihnen nicht wohl ist.

Die Realität einüben

Einige hundert Meter vom Übungsdorf sind Zelte aufgestellt. Wir müssen leise sein. «Team Alpha schläft gerade», erklärt Martina Durrer, Teamleiterin der schweizerischen Rettungskette. «Team Alpha und Team Bravo arbeiten in Schichten von acht bis zwölf Stunden.» Im Zeltdorf wird geschlafen und gegessen. Wer es betritt, muss sich zuerst waschen und desinfizieren – nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen allfälliger Asbestrückstände, die in echten Erdbeben- oder Bombentrümmern vorkommen können.

Bis ins letzte Detail wird alles realistisch gehandhabt: So gibt es keine frische Milch zum Kaffee, sondern Milchpulver oder Kondensmilch – ein Kühlschrank kann nicht in den Einsatz mitgeschleppt werden. Sogar der Inhalt der mitgebrachten Trockentoiletten wird am Ende des Einsatzes mitgenommen, es sollen keinerlei Lasten hinterlassen werden.

Was nicht simuliert werden kann, sind Staub, Leichengeruch und schreiende Angehörige, die einen auf einer Fremdsprache anflehen, nach ihren verschütteten Familienmitgliedern zu graben. «Was nicht geübt werden kann, ist der Stress des Ernstfalls, die Begegnung mit Leid und Tod», sagt Manuel Bessler, Leiter der Humanitären Hilfe der Schweiz. Aber das Technische könne sehr gut trainiert werden.

Besonders realistisches Trümmerdorf

Die Trümmer in Epeisses sind echten Erdbeben- oder Bombenruinen so realitätsnah nachempfunden, dass Rettungsteams aus der ganzen Welt in die Schweiz trainieren kommen. «Das Übungsdorf Epeisses besteht aus besonders ‹realistischen› Trümmerlagen», sagt Oberstleutnant Frédéric Wagnon von der Schweizer Armee. Die Schweiz hat die in realen Auslandseinsätzen der Rettungskette angetroffenen Trümmer und zerstörten Häuser in den Jahren 2000 bis 2008 nachgebaut und mit Sprengstoff zerstört – nur im Übungsdorf Epeisses treffen die Teams auf eine derart instabile Situation wie in der Wirklichkeit.

Die ausländischen Teams, die in Epeisses trainieren, sind laut Wagnon von der Realitätsnähe des Trümmerdorfes beeindruckt. «Eine solche Situation ist einzigartig in der Schweiz und wahrscheinlich auch in Europa, oder sogar in der Welt», so Wagnon.

Andere Länder wie Deutschland oder Marokko möchten denn auch eigene Trümmerdörfer nach Schweizer Modell bauen. Nach jeder Übung wird das Dorf in den Ursprungszustand zurückversetzt – für die nächste Übung.

Von diesen wird es einige geben. «Wir möchten die Kooperation auf nationaler und internationaler Ebene verstärken», sagt Wagnon. Nicht nur die Armee und zivile Organisationen wie Polizei und Feuerwehr nutzen das Dorf für Ausbildungszwecke, sondern auch internationale Organisationen wie das IKRK oder die International Organisation for Migration (IOM).

Ausbilden statt ausrücken

Neben den Trümmerhaufen, wo jetzt Opfer abgeseilt oder weggetragen werden, stehen Männer in blauen Gilets, die das Geschehen konzentriert verfolgen. Es handelt sich um UNO-Experten, welche die Klassifizierung vornehmen. Diese muss alle fünf Jahre erneuert werden.

«Die Uno möchte internationale Standards verbreiten, damit die Teams vor Ort besser kooperieren können», sagt Simon Tschurr von der Humanitären Hilfe der Schweiz. Auch für die lokalen Behörden sei die Klassifizierung der internationalen Teams nützlich, sie wüssten dann, was sie bekämen. «Es ist wie eine internationale gemeinsame Sprache, so wie Mediziner oder Ingenieure sie untereinander verwenden», so Tschurr.

Das Interesse an der Hilfe internationaler Teams hat laut Tschurr allerdings abgenommen. «Die Länder haben je länger je mehr eigene Teams», erklärt er. Es mache auch mehr Sinn, dass die Schweiz ausländische Teams ausbilde, als selbst weit entfernt auszurücken. «Nach Katastrophen eilt es!», so Tschurr. Die einheimischen Rettungsteams seien nun mal schneller vor Ort als die internationalen.

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch