Das beeindruckende Sonnenphänomen am Martinsloch

Zweimal im Jahr bricht die Sonne durch ein Loch in einem Berg im Glarnerland. Wie ein riesiger Scheinwerfer beleuchtet sie für kurze Zeit die Dorfkirche von Elm. Das Martinsloch begeistert nicht nur Geologinnen und Fotografen, sondern auch die lokale Wirtschaft.

«Es ist ein magisches Schauspiel, wenn die Sonne kurz vor dem eigentlichen Sonnenaufgang ihre Strahlen durch das Martinsloch auf den Turm der einzigen spätgotischen Kirche im Glarnerland wirft», schreibt das Tourismusbüro von ElmExterner Link.

«Das Ereignis dauert nur etwa fünf Minuten, dann verschwindet die Sonne, um kurz darauf endgültig über den Tschingelhörnern aufzugehen.»

Die Tschingelhörner sind ein Gebirgszug an der Grenze zwischen den Kantonen Glarus und Graubünden. Sie sind Teil des Unesco-Welterbes «Tektonikarena Sardona»Externer Link, wo sich rund 280 Millionen Jahre alte Gesteinsschichten über jüngere geschoben haben.

Elm, ein schmuckes Dorf mit rund 600 Einwohnerinnen und Einwohnern – übrigens der Geburtsort und die Heimat der Skilegende Vreni Schneider –, liegt auf der Glarner Seite dieses geologischen Jackpots.

Die alpine Landschaft ist beliebt für Wandern und Skifahren. Doch zweimal im Jahr – im Frühling und im Herbst – rollt Elm den Teppich aus für Besucherinnen und Besucher, die ein unvergessliches Naturereignis erleben wollen.

Acht Tage lang, je nach Wetterlage, scheint die Sonne für kurze Zeit durch das Martinsloch, ein 22 Meter hohes und 19 Meter breites dreieckiges Felsenfenster, und erhellt verschiedene Stellen in Elm.

Tatsächlich scheint sie mehr als einen Monat lang durch das Felsenfenster, aber man muss dafür aus dem Dorf hinausfahren, um das Naturphänomen zu beobachten.

Am schönsten sind jedoch jene beiden Vormittage, an denen die Sonne direkt auf die Kirche am Hauptplatz fällt.

Dieses Jahr war dies am 12. und 13. März um genau 8:53 Uhr bzw. 8:50 Uhr der Fall. Das Schauspiel wird sich (bei günstiger Wetterlage) am 29. und 30. September um 9:29 Uhr und 9:32 Uhr wiederholen.

Bei leichtem Nebel wirft ein 4,7 km langer Sonnenstrahl einen etwa 50 Meter breiten Lichtkegel auf Elm, der sich mit etwa 32 Zentimetern pro Sekunde über das Dorf bewegt.

>> Dieses Video kann Ihnen bei der Orientierung helfen:

Elm Tourismus erklärt, wo und wann die Sonne durch das Martinsloch zu sehen sein wirdExterner Link, unter anderem in verschiedenen Hotels, bei Vreni Schneider Sport und natürlich auf dem Hauptplatz. Alle wichtigen Beobachtungsorte sind markiert, und ein Experte wird vor Ort sein und Auskunft geben.

Ein gutes Geschäft

Die örtlichen Unternehmen erkennen eine gute Gelegenheit, wenn sie eine sehen: So werden regionale Spezialitäten – Bier, Käse, Fleisch, Kuchen – an Ständen angeboten.

Das Hotel Elmer bietet sogar ein «Sonnenereignis-Package» an, das ein Doppelzimmer mit Balkon mit Blick aufs Martinsloch und ein «Martinsloch 3-Gang Menü» beinhaltet.

Gelegentlich sind durch das Martinsloch auch der Mond und einige Planeten zu sehen – ein Erlebnis, das «nicht minder beeindruckend» sei als der Anblick der Sonne, betont Elm TourismusExterner Link.

Das nächste solche Ereignis im Martinsloch ist der Sonntag, 5. Oktober, wenn der Vollmond direkt auf die Kirchturmspitze scheinen wird.

Ausserdem scheinen alle 19 Jahre Sonne und Vollmond am selben Tag durch das MartinslochExterner Link. Notieren Sie sich dafür schon mal den September 2039 in Ihrem Kalender.

Der Kampf mit dem Riesen

Doch wie entstand das Martinsloch? Der Sage nach – zumindest der bekanntesten – hütete ein Schäfer namens Martin seine Tiere auf der Elmer Seite des Bergs, die gegenüber dem Gebiet des Bündner Dorfs Flims liegt.

«Eines Tages griff ein Riese von Flims die Herde an und versuchte, einige Schafe zu stehlen. Doch Martin verteidigte seine Tiere tapfer und der Riese ergriff die Flucht», heisst es auf der Website von Flims Laax TourismusExterner Link.

«Martin schleuderte dem Riesen seinen Hirtenstab hinterher, doch anstatt den Riesen traf der Stock die Tschingelhörner. Gewaltiges Grollen und Poltern ertönte und eine mächtige Felslawine donnerte zu Tal. Als der Staub sich gelegt hatte und Ruhe eingekehrt war, war im Fels ein dreieckiges Loch zu sehen, das fortan Martinsloch genannt wurde.»

Es gibt natürlich auch eine geologische Erklärung: «Im Martinsloch kreuzen sich zwei Schwächezonen: Ein erosionsanfälliges, dunkles Band aus Flyschgesteinen und eine Kluft im Kalkgestein. Dadurch konnte das Gestein in diesem Bereich schneller abgetragen werden und es entstand das Martinsloch», schreibt Graubünden Ferien auf seiner WebsiteExterner Link.

Bröckelnde Alpen

Doch könnte die Erosion das Ende des Fensters bedeuten? Letzten Oktober machte der Elmer Hans Rhyner auf dem Käsemarkt eine Pause und blickte zu den Tschingelhörnern hinauf. Er fand, dass es anders aussah, fragte andere, und sie stimmten ihm zu. «Das Horn ist nicht mehr wie früher», sagte er.

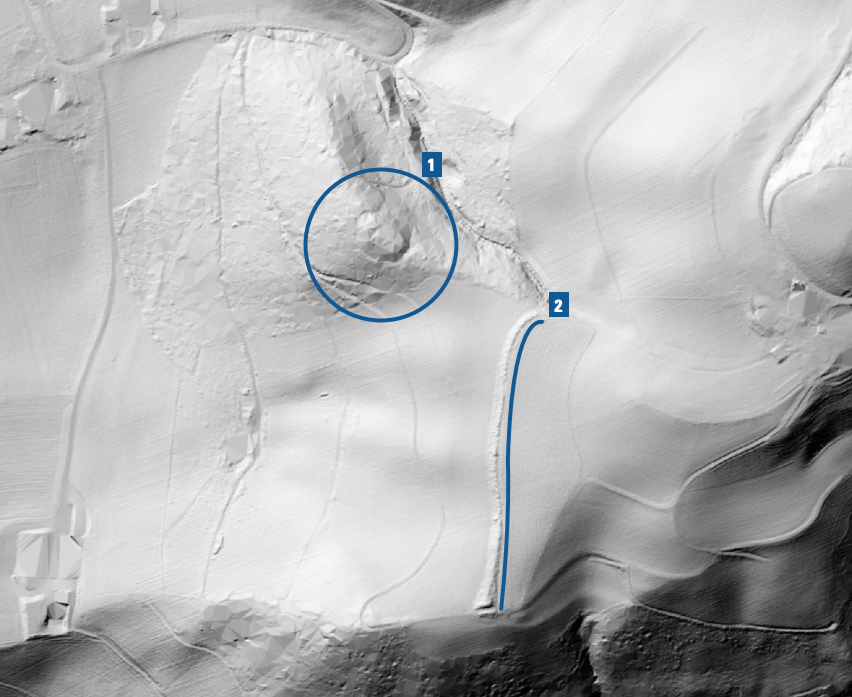

Wie sich herausstellte, hatte drei Tage zuvor, am Morgen des 3. Oktober 2024, ein Erdbeben der Stärke 2,2 einen Felssturz ausgelöst, bei dem rund 100’000 Kubikmeter Gestein den Berg hinuntergeschleudertExterner Link worden waren.

Das sei einer «der grössten Bergstürze der letzten Jahre», sagte Thomas Buckingham, Geologe der Tektonikarena Sardona, gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRFExterner Link.

>> Diese Animation der Tektonikarena Sardona zeigt, wie sich der Bergsturz ereignet haben könnte:

Die Situation war heikel: Das Gebiet oberhalb des Martinslochs an den Tschingelhörnern ist seit Jahren für seine hohe Steinschlagaktivität bekannt.

Ist das Martinsloch in existenzieller Gefahr? Laut Buckingham nicht. Er erklärte, dass die herabgestürzten Felsmassen ganz anders beschaffen seien als jene in den Gebieten um das Martinsloch.

Die Reaktionen auf den Bergsturz reichten von fröhlich über hämisch bis hin zu philosophisch. «Endlich gute Nachrichten, so hält man die ganzen Tiktoker vom Berg», meinte ein Leser gegenüber 20 MinutenExterner Link.

«Wollte eh nie dahin. Wenn ich Löcher sehen möchte, gucke ich meine Socken an», schrieb ein anderer in die Kommentarspalten.

Ein Dritter kam zum Schluss: «Das Martinsloch entstand durch geologische Verwerfungen, und genauso wird es auch wieder verschwinden — Natur pur.»

Editiert von Samuel Jaberg/ds, Übertragung aus dem Englischen: Christian Raaflaub

Mehr

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch