Feine Gelände-Scans machen die Schweiz zur Fundgrube der Archäologie

Die Schweiz ist vermessen – aber noch lange nicht erforscht. Dank Lidar könnten Archäologinnen und Archäologen jetzt Geheimnisse lüften, die Jahrhunderte verborgen blieben. Kein anderes Land bietet so flächendeckend frei verfügbare, hochauflösende Radar-Scans.

In der dicht besiedelten Schweiz gibt es kaum einen Ort, der nicht durch Menschen geformt wurde. Strassen, Häuser und Ackerflächen prägen die Landschaft. Selbst die Wälder, die ein Drittel der Schweiz bedecken, werden bewirtschaftet.

Dennoch sind sie auch Refugien der Vergangenheit: Hier, zwischen Humus und Wurzeln, wo oft noch nie ein Mensch Hand angelegt hat, schlummern archäologische Schätze.

Lidar kann diese Überbleibsel sichtbar machen. Es ist eine Technologie, die ganze Landschaften auf Bodenhöhe scannen kann und so präzise Geländereliefs erstellt.

«LiDAR» steht für Light Detection and Ranging und wird aus der Luft eingesetzt. Ein Flugzeug oder eine Drohne sendet Laserstrahlen aus, die auf den Boden treffen und reflektiert werden..

Mehr

Newsletter

Sensoren messen die Laufzeit der Strahlen und berechnen daraus die Höhe und Struktur der Landschaft. Vegetation kann dabei ausgeblendet werden.

Die Schweiz ist eine Vorreiterin dieser Technologie. Swisstopo hat seit 2017 das gesamte Land mit Lidar kartiert. Diese Erfassung ist nun abgeschlossen, und über die Swisstopo-Website können die Datensätze kostenfrei heruntergeladenExterner Link werden.

Fokus auf die Wälder

«Es gibt auch in anderen Ländern frei verfügbare Lidar-Daten, aber eine hochauflösende, landesweite Abdeckung wie in der Schweiz ist einzigartig», sagt der Schweizer Archäologe Gino Caspari.

In einer wissenschaftlichen PublikationExterner Link hat Caspari die Vorteile der Technologie hervorgehoben. Seither wirbt er für deren Nutzung in der Schweiz.

Der Archäologe schreibt, dass Lidar helfen könnte, den sogenannten «Wald-Bias» zu überwinden. Denn archäologische Grabungen werden meistens durch Bauprojekte angestossen, was dazu führt, dass der Grossteil der Fundstellen in städtischen oder landwirtschaftlich genutzten Gebieten liegt.

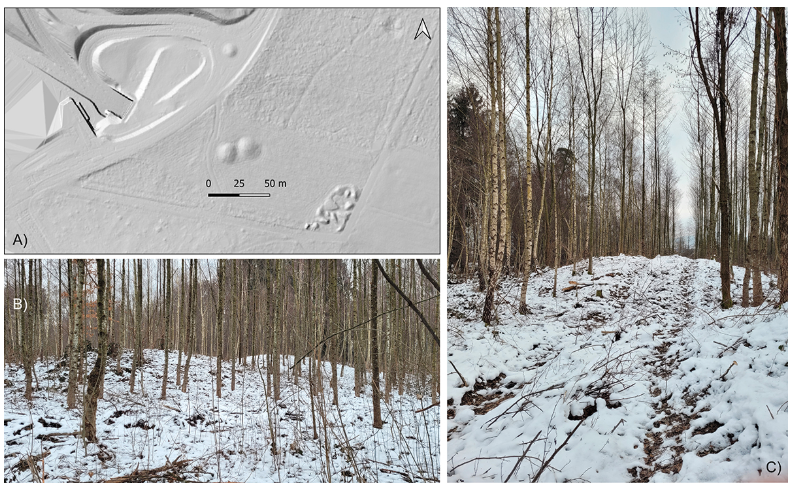

Dank Lidar kann man aber unter die Baumkronen blicken. Wie Sonnenlicht, das durch das Blätterdach eines Waldes dringt, erreichen die Laserstrahlen auch den Boden.

Eine spezielle Software filtert die Datenpunkte der Vegetation heraus. Am Ende entsteht ein detailliertes 3D-Profil eines Bereichs des Waldbodens, das aus allen Perspektiven betrachtet werden kann.

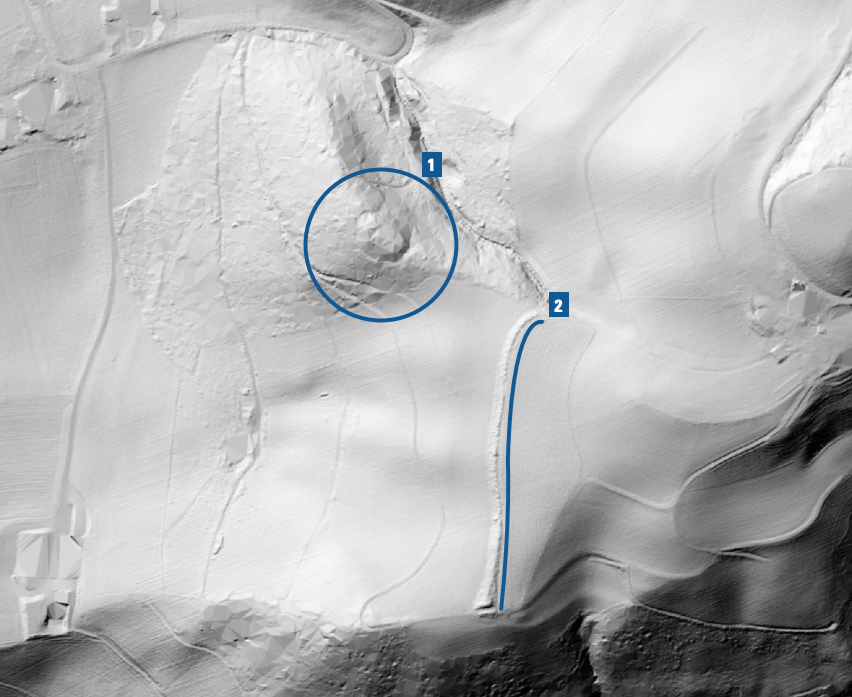

Künstlich aufgeschüttete Hügel, in denen sich ein altes Grab befinden könnte, oder rechtwinklige Strukturen, die das Fundament einer Ruine sein könnten, werden sichtbar.

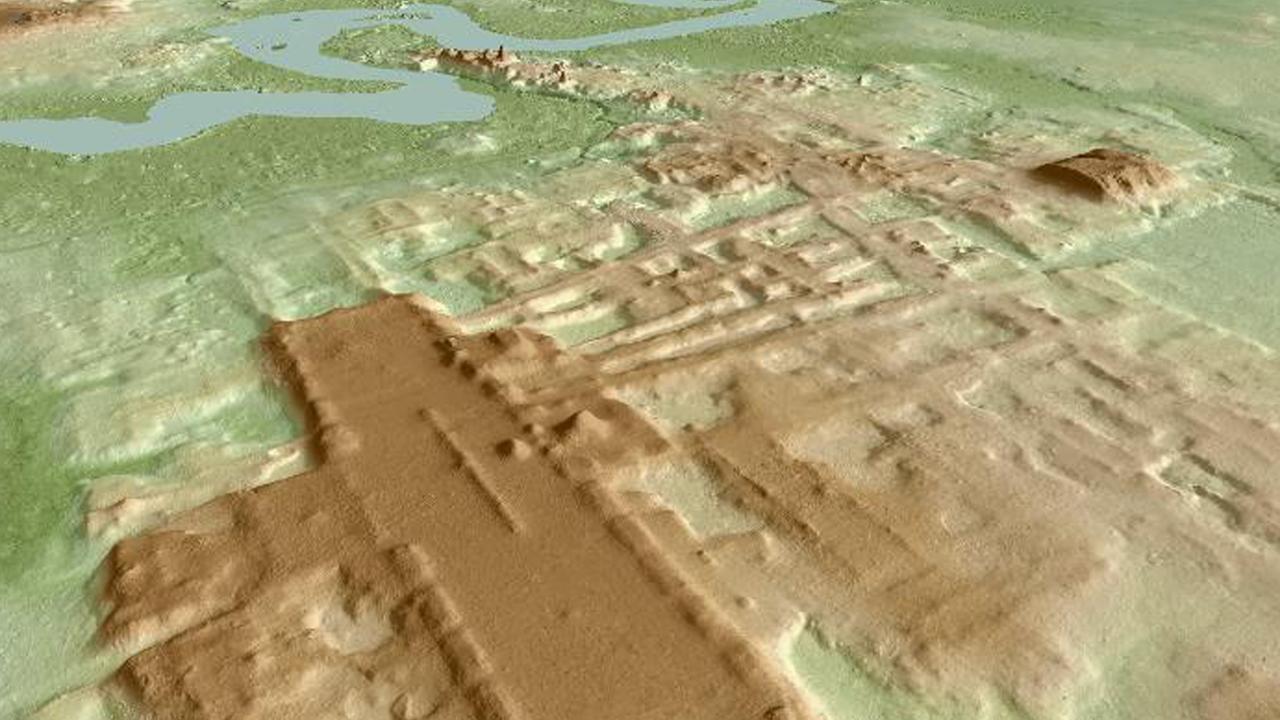

Weltweit bekannt wurde die Technologie auch dank spektakulärer Funde von bis dato im Urwald verborgenen Resten alter Zivilisationen.

Etwa im Regenwald von Guatemala, wo einstige Maya-Siedlungen im Relief erschienen, oder in Kambodscha, wo eine massive Struktur einer alten Khmer-Siedlung im Landschaftsscan auftauchte.

Eine Erfolgsgeschichte

Erste Lidar-Anwendungen lieferten auch in der Schweiz gute Ergebnisse. 2016 führten solche Karten zur Entdeckung einer unbekannten BurgstelleExterner Link im Emmental. 2020 enthüllten Lidar-Daten die wahren Ausmasse eines keltischen Dorfs im bernischen RoggwilExterner Link.

Caspari selbst sind in der Schweiz zwar noch keine archäologischen Funde mit Lidar gelungen, aber er hat die Technologie auch im Ausland eingesetzt.

«In einer abgelegenen Region in Norwegen fanden wir dank Lidar unzählige steinzeitliche Grubenhäuser, die ein ganz anderes Bild der prähistorischen Landschaft zeichnen», berichtet der Thuner, der sich vor allem durch Ausgrabungen in Zentralasien einen Namen gemacht hat.

Er sei fasziniert vom Potenzial in der Schweiz, sagt der Forscher, und kann sich durchaus vorstellen, in Zukunft Projekte hierzulande umzusetzen.

Lidar ist nur der Anfang

Lidar ist vielversprechend, doch für sich allein nützt es wenig. «Es ist immer wichtig, diese Entdeckungen vor Ort zu bestätigen oder zu verwerfen, da man sich auch bei guten Daten leicht täuschen kann», sagt Caspari.

Auch künstliche Intelligenz kann helfen, indem sie die riesigen Mengen an Daten auswertet. «Deep-Learning-Modelle haben das Potenzial, archäologische Strukturen automatisiert zu identifizieren», erklärt Caspari. «Aber solche Verfahren benötigen umfangreiche Trainingsdaten und spezialisiertes Wissen», fügt er hinzu.

Und somit ist es eine Frage des Geldes, ob und wie umfassend diese kostenlosen Lidar-Daten in den kommenden Jahren für archäologische Projekte genutzt werden.

«Was bislang fehlt, ist eine grossflächige Auswertung. Das wiederum erfordert finanzielle Mittel, und die sind in der Archäologie oft schwer zu beschaffen.»

Die Technologie schreitet derweil unvermindert voran, mit Tools, die im Gegensatz zu Lidar auch unter die Erdoberfläche schauen können.

«Bodenradar und elektrische Widerstandsmessungen ermöglichen direkte Untersuchungen unterirdischer Strukturen, drohnenbasierte Geomagnetik wird die Archäologie sicherlich noch einmal revolutionieren», prophezeit Caspari.

Sicher ist, dass die Schweizer Archäologie vor einer spannenden Zukunft steht. Die Werkzeuge sind vorhanden, das Wissen wächst – und wenn der Wille bei Behörden und Institutionen vorhanden ist, können damit auch neue, womöglich bahnbrechende Entdeckungen gemacht werden.

Editiert von Balz Rigendinger

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch