Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Neues Briefing, neue Trump-Zölle: Diesmal ist es die Schweizer Pharmaindustrie, die den Druck zu spüren bekommen könnte. Sechs Wochen vor dem angekündigten Inkrafttreten der Zölle kann sich jedoch noch viel ändern, wie sich immer wieder zeigte.

Ausserdem im heutigen Briefing: Wenn Ihr Gemüse seltsam schmeckt, könnten Reifenrückstände schuld sein. Und eine Studie zeigt, dass die Abbruchquote von Schweizer Schüler:innen aus Privatschulen höher ist, als jener der öffentlichen Schulen.

Sonnige Grüsse aus Bern,

Die nächsten Zölle könnten die Schweizer Pharma- und Autozulieferindustrie treffen: Donald Trump hat Zölle in Höhe von 25% auf Autos, Medikamente und Halbleiter angekündigt, die am 2. April in Kraft treten sollen. Er warnte auch, dass «die Zölle im Laufe des Jahres noch erheblich steigen werden».

Trumps Ziel ist es, den betroffenen Unternehmen Zeit zu geben, ihre Produktionsstätten in die USA zu verlagern. «Der Bundesrat ist über diese Entwicklung beunruhigt und verfolgt sie aus der Nähe», sagt Wirtschaftsminister Guy Parmelin heute an einer Medienkonferenz auf eine Frage von SWI.

In der Schweiz produzieren mehrere multinationale Pharmaunternehmen, darunter Roche, Novartis und Johnson & Johnson. Die pharmazeutischen Exporte machen 60% aller Schweizer Exporte in die USA aus, so dass der neue Zoll die Schweiz besonders hart treffen könnte.

Auch die Schweizer Zulieferer der Automobilindustrie könnten die Auswirkungen spüren, wenn die deutschen Fahrzeugexporte in die USA zurückgehen. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt jedoch: «Bis zum 2. April werden noch sechs Wochen verstreichen. In Trumpscher Zeitrechnung ist das eine halbe Ewigkeit.» In den kommenden Wochen kann und wird sich viel ändern – wir bleiben dran.

- Lesen Sie hier den Artikel der Neuen Zürcher ZeitungExterner Link (Paywall).

- Der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin spricht auf RTSExterner Link (auf Französisch) über Zölle (hier finden Sie die deutsche Zusammenfassung auf SRFExterner Link).

Ein wichtiger Schritt hinsichtlich des Abkommens der Schweiz mit der EU: Die Schweizer Kantone und die Gewerkschaften haben sich auf Massnahmen zum Lohnschutz geeinigt.

Im Dezember haben sich die Schweiz und die EU auf ein Abkommen über die künftigen bilateralen Beziehungen geeinigt. Allerdings musste die Schweiz ihre Lohnschutzpolitik an die EU-Standards angleichen. Ein wichtiger Streitpunkt war die Aufwandsentschädigung für EU-Arbeitnehmende in der Schweiz. Nach den neuen Regeln erhalten diese Arbeitnehmende Spesenvergütungen zu den Sätzen ihres Heimatlandes und nicht zu den höheren Schweizer Sätzen – ein Spiegelbild des in der EU geltenden Systems.

Die Schweizer Gewerkschaften hatten sich sehr besorgt über die mangelnde Klarheit in Bezug auf den Lohnschutz geäussert und befürchtet, dass es zu Lohndumping kommen könnte. Ohne die Unterstützung der Gewerkschaften hätte der EU-Schweizer Vertrag in einem Schweizer Referendum kaum eine Mehrheit gefunden.

Die Schweizer Regierung hat die Notwendigkeit zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen erkannt und einen dreiteiligen Schutzrahmen entwickelt, um diese Bedenken auszuräumen. Nach mehr als 60 Gesprächen am Runden Tisch, die von der Regierung vermittelt wurden, gab die Schweizer Bundesregierung die vereinbarten Massnahmen heute Nachmittag bekannt. Der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin zeigte sich zuversichtlich, dass nun der Weg für eine endgültige Einigung der Sozialpartner bis April geebnet wurde.

- Lesen Sie hier den Artikel auf SRF NewsExterner Link.

Mehr

Wie Reifenrückstände im Gemüse landen: Jedes Mal, wenn ein Auto oder ein Lastwagen scharf bremst, brechen winzige Reifenteile – typischerweise 2,5-40 Mikrometer gross – ab und werden durch Regen und Wind verteilt.

Eine vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) in Auftrag gegebene Studie hat in fast einem Drittel des untersuchten Gemüses Reifenrückstände gefunden. Forscher der ETH Lausanne untersuchten rund 100 Proben von beliebten Gemüsesorten und stellten fest, dass «Verunreinigungen in allen Gemüsesorten nachgewiesen wurden, wobei 31% der Proben quantifizierbare Mengen von vier chemischen Verbindungen enthielten.»

Die Ursache? Zusatzstoffe, die zur Verbesserung der Qualität und Haltbarkeit von Reifen verwendet werden. Diese Partikel landen auf dem Boden, vermischen sich dort mit dem Abfluss von Autobahnen und gelangen so in Flüsse und Seen. Die Verschmutzung durch Reifen ist ein grosses Problem: Eine Studie der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) zeigt, dass 90% des Mikroplastiks, das in die Umwelt gelangt, auf den Reifenabrieb zurückzuführen ist.

«Da Fahrzeugreifen für den Schweizer Markt ausschliesslich aus dem Ausland importiert werden, würde eine einseitige Beschränkung von Reifenadditiven in der Schweiz zu erheblichen Handelshemmnissen führen und ist daher nicht realistisch», sagte Sprecherin Dorine Kouyoumdjian letztes Jahr im Interview mit meinem Kollegen Simon Bradley.

Zu den getesteten Gemüsesorten gehörten Salat, Kohl, Spinat, Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten, Tomaten, Paprika, Zucchini und Kürbis. Das Gemüse wurde sowohl von grossen als auch von kleinen Einzelhändlern gekauft und stammte aus der Schweiz, Italien, Spanien und Frankreich.

- «Mikroplastik im Salat: Wie gefährlich sind Schadstoffe aus Autoreifen?» Von SWI-Kollegen Simon Bradley.

- Lesen Sie hier den Artikel von RTSExterner Link (auf Französisch).

Eine neue Studie hat ergeben, dass mehr als jede:r fünfte Studienanfänger:in in der Schweiz das Studium abbricht – wobei die Art der vorangegangenen Schulbildung eine entscheidende Rolle spielt.

Schüler:innen von öffentlichen Gymnasien schliessen ihr Studium am häufigsten ab. Nur 18,9% der ehemaligen öffentlichen Gymnasiasten brachen ihr Studium vorzeitig ab, während 75% innerhalb der Regelstudienzeit einen Bachelor-Abschluss erreichten.

Im Gegensatz dazu brechen jene, die von privaten Gymnasien kommen, ihr Studium häufiger ab. Die Studie ergab, dass 29,1% der Privatschüler:innen ihr Studium vorzeitig abbrachen. Franz Eberle, emeritierter Professor für Gymnasial- und Wirtschaftspädagogik an der Universität Zürich, wurde von der Neuen Zürcher Zeitung zu dieser Studie befragt: «Es ist bekannt, dass Schüler, die die Aufnahmeprüfung an öffentlichen Schulen nicht bestehen oder später die Promotionsvoraussetzungen nicht mehr erfüllen, nicht selten auf Privatschulen ausweichen.»

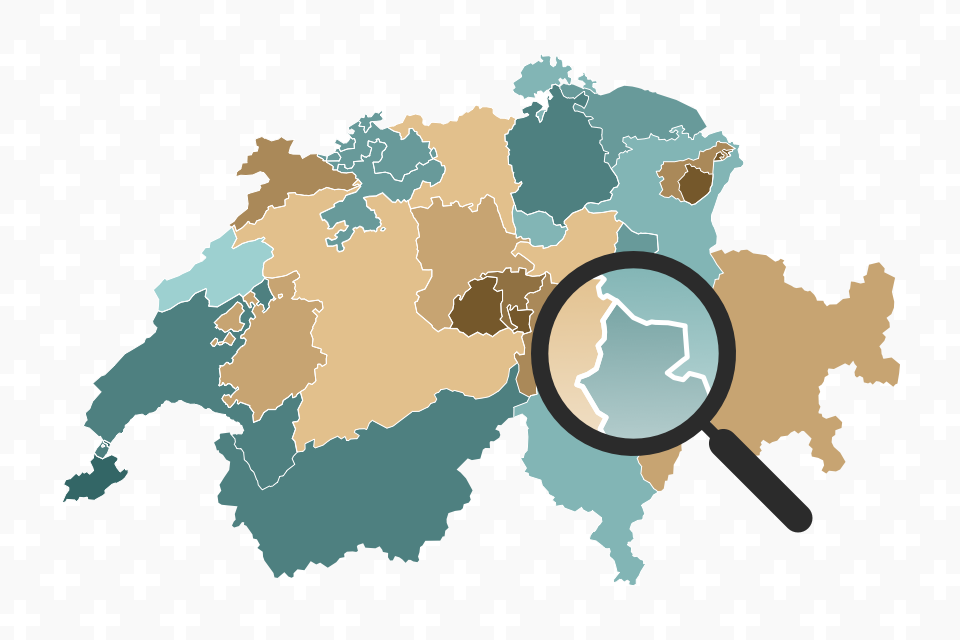

Die Kantone mit den niedrigsten Abbrecherquoten sind Nidwalden, Basel-Landschaft, Uri, Appenzell Ausserrhoden, Wallis und Solothurn, während Studierende aus Graubünden, Jura, Waadt und Neuenburg am häufigsten die Universität vorzeitig verlassen.

Die Studie zeigt auch, dass Studierende, die sich mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung an einer Schweizer Universität einschreiben, das Studium am häufigsten abbrechen. Fast ein Drittel (32,7%) dieser Studierenden bricht sein Bachelorstudium vorzeitig ab. «Diese hohe Quote hat mich überrascht», sagt Eberle. «Sie zeigt, dass die Schweizer Maturität von hoher Qualität ist.»

- Lesen Sie hier den Artikel in der Neuen Zürcher ZeitungExterner Link (Paywall).

Die Schweiz im Bild

Schweizer Alpen, 1899. Ein junger Hotelier hat eine Vision: ein Fünf-Sterne-Hotel, das während der gesamten Wintersaison geöffnet ist. Kann sein ehrgeiziger Plan dem unfreundlichen Wetter, dem schwierigen Personal und den anspruchsvollen Gästen standhalten?

Dies ist die Prämisse von Winter Palace, der ersten Schweizer Netflix-Serie, die derzeit produziert wird. Winter Palace ist die erste Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG – zu der auch wir von SWI gehören – und dem globalen Streaming-Riesen Netflix.

Übertragung aus dem Englischen: Giannis Mavris

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards